九寨沟地震次生灾害风险及对自然保护区和自然遗产地的影响

2019-06-03李孝永杜国明匡文慧

李孝永, 杜国明, 匡文慧

(1.中国科学院 地理科学与资源研究所, 北京 100101;2.中国科学院大学, 北京 100049; 3.东北农业大学 资源与环境学院, 黑龙江 哈尔滨 150030)

九寨沟地震灾区内自然保护区和遗产地是生态恢复的关键区域,因此对震后自然保护区和遗产地的生态状况开展科学评估并提出有效对策建议,对于保护和恢复珍稀动植物的生境质量尤为重要[1-3]。2017年8月8号,四川省阿坝州九寨沟县发生7.0级地震,造成500多人伤亡,7万余间房屋受损[4]。震源距九寨沟国家自然风景区较近,该区域地质构造复杂,且重灾区坡度较陡,地层破碎,又恰逢雨季,滑坡、泥石流等次生灾害易发。九寨沟地震灾区是我国生物多样性保护的关键区域,灾区内分布着多个国家自然保护区和世界自然遗产地[5-7]。地震及次生灾害会引起区域生态环境变化,尤其是地质地貌、土壤等要素的改变,严重威胁区域生物多样性和生态系统的稳定性,从而影响动植物的生境质量[8-11]。

当前已开展较多地震灾区次生灾害风险评估,主要是基于地形地质状况、植被覆盖等触发地质灾害的关键自然要素开展分析,能够有效评估滑坡、泥石流等次生灾害发生的风险等级[12-14]。如刘甲美等[15]基于累计位移模型开展了九寨沟地震滑坡危险性的快速评估,戴岚欣等[16]分析九寨沟灾区地质灾害的空间分布规律,为灾后救援工作提供了重要支撑。震后灾区生态环境恢复方面,匡文慧等[13]基于云南鲁甸地震次生灾害风险的评估结果,认为陡坡退耕和水土流失防治应是灾后重建规划关注的重点。包维楷[17]针对汶川地震重灾区自然环境状况,提出要优先开展灾区关键地段生态功能恢复以及珍稀动植物生境的恢复重建。崔鹏等[18]在对汶川地震灾后重建的对策建议中,认为应在风险评估的基础上减小对生态环境的压力。九寨沟地震灾后恢复重建规划指出灾后基础设施和公共服务设施的恢复、地质灾害治理和生态修复工作需要首先对灾区生态系统变化和受损状况开展科学评估[19]。

本研究基于地震灾区土地利用、地形、植被覆盖、自然保护区与遗产地分布、气象等数据,结合国家地震局地震烈度与地震断层分布,构建次生灾害风险评估体系,在分析灾区自然环境状况的基础上,评估灾区次生灾害风险等级及分布,并重点分析国家自然保护区和遗产地次生灾害的风险,以期为灾区生态环境恢复、自然保护区与遗产地保护以及生态重建规划的制定提供科学参考。

1 研究区概况

九寨沟地震震中位于九寨沟县漳扎镇比芒村 (103.8°E, 33.2°N),属四川阿坝藏族羌族自治州,地震发生在青藏高原东缘与四川盆地过渡的深切割高山峡谷地带,位于岷山山脉北段的复背斜上[16]。本研究选取地震所涉及53个区县作为次生灾害风险评估的研究区,地理位置为100°43′—106°36′E,30°44′—35°57′N,区域地势复杂,地形起伏大,地势西高东低,海拔介于385~5825 m之间,土地利用以林草为主 (附图13)。气候为高原湿润气候,年均气温为12 ℃,多年平均降水量为550 mm且集中在7—8月份。研究区内分布着多个国家级自然保护区、世界自然遗产地以及著名的风景名胜区。

2 数据源与研究方法

2.1 数据源

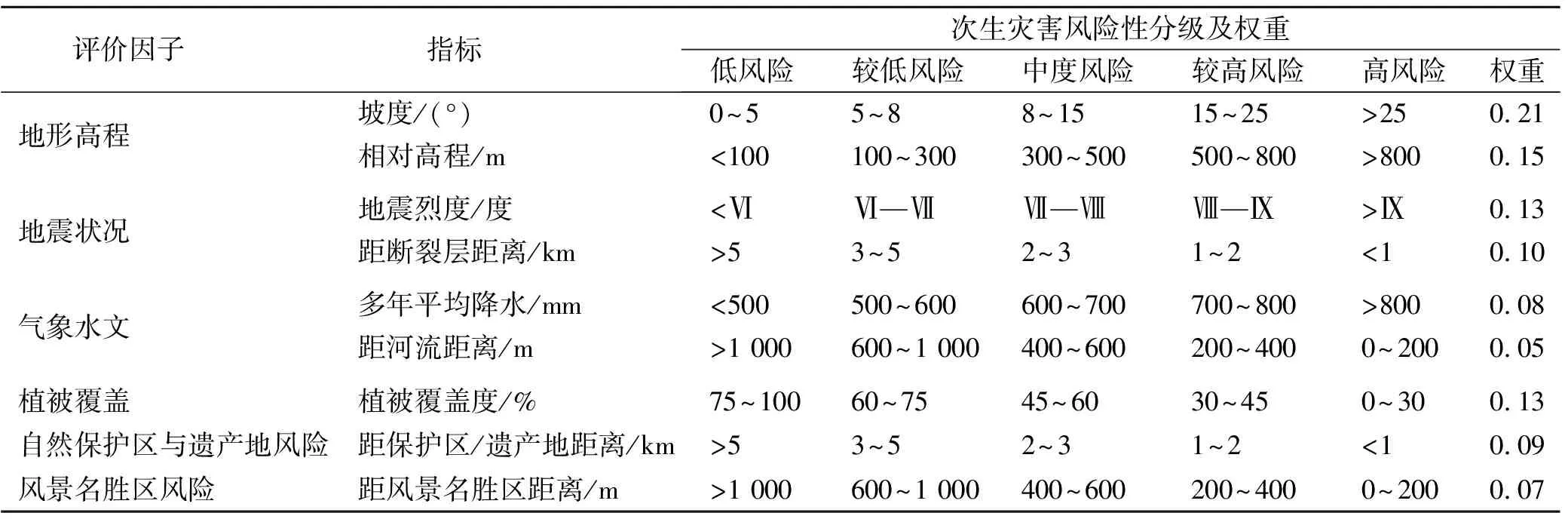

本研究数据源主要包括土地利用数据、数字高程数据、地震烈度、地震断裂层、植被覆盖、河流、降水、自然保护区、风景名胜区等。其中,土地利用数据来源于2015年中国科学院土地利用/覆盖1∶10万数据集[20-21];数字高程数据来自地理空间数据云 (http:∥www.gscloud.cn/);降水数据下载自中国气象数据共享服务网 (http:∥www.cma.gov.cn/),并利用ANUSplin软件对其进行空间插值;自然保护区和遗产地空间分布数据来自世界自然保护区数据库 (https:∥www.protectedplanet.net/);归一化植被指数 (NDVI)数据为MOD13Q1数据产品,来源于美国航空航天局 (NASA,https:∥ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/search/);基础地理数据来源于国家地理信息中心 (http:∥ngcc.sbsm.gov.cn/);在ArcGIS 10.3软件中,将空间数据投影统一为WGS1984-Albers,并统一到30 m分辨率的栅格进行计算。

2.2 研究方法

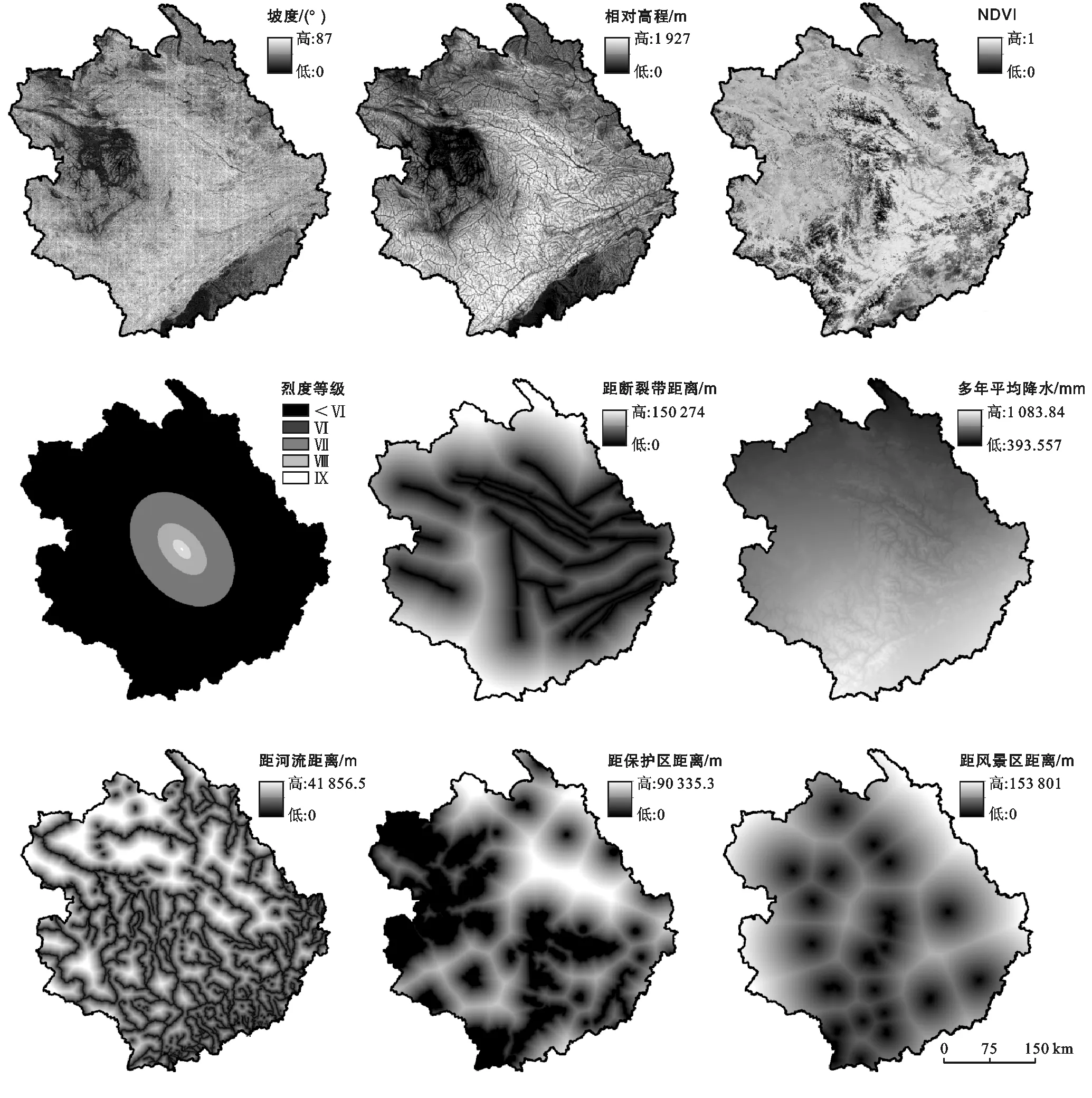

2.2.1 自然环境状况分析 从地形特征、土地利用状况和植被覆盖状况三个方面分别对研究区、自然保护区和自然遗产地的自然环境状况进行分析。选择坡度作为地形评价指标,并将坡度划分为5个级别(0°~5°,5°~8°,8°~15°,15°~25°,>25°);土地利用状况主要分析耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地的数量和空间格局特征;植被覆盖状况,基于NDVI数据利用像元二分模型[22-23]计算得到植被覆盖度,划分为5个等级[24-25]:0%~30%(低覆盖度),30%~45%(中低覆盖度),45%~60%(中等覆盖度),60%~75%(中高覆盖度),75%~100%(高覆盖度),并进行统计分析。

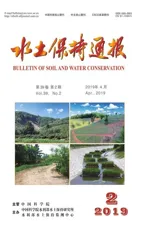

2.2.2 次生灾害风险评价 对九寨沟地震灾区滑坡、泥石流等次生灾害风险评估主要考虑3个方面[12,24],首先考虑地质灾害易发性,选取地震烈度等级、与断裂层距离两个指标,距断裂层越近、地震烈度等级越高,地质灾害风险越高。从地震次生灾害风险性角度出发,选取坡度、相对高程和降水量作为指标,坡度和海拔对地震次生灾害的发生强度具有显著影响,降水的大小决定了其对表层土壤的侵蚀能力,会诱发滑坡、泥石流等地质灾害发生。水系分布对地质灾害也有一定影响,距河流越近,生态越脆弱,地质灾害发生概率相对越大。植被覆盖越高的区域,土壤保持能力比较强,能有效降低地质灾害的发生概率及灾害程度。考虑到自然保护区/遗产地及风景名胜区的脆弱性,因此将距自然保护区/遗产地距离和到风景名胜区距离也作为风险评价指标。综上,选取地震烈度、距断裂层距离、坡度、相对高程、降水、距河流距离、植被覆盖、距自然保护区/遗产地距离和到风景名胜区距离共9个指标进行次生灾害风险评价 (图1)。

各个评价指标对次生灾害风险的影响权重采用层次分析方法(AHP)来确定[12,26];通过对比各个指标的重要性构建判断矩阵,并求解矩阵的最大特征向量,进一步得到各个评估指标的权重,最后对求得的权重结果进行一致性检验,CR值为0.068,小于0.1,表明层次分析法权重通过一致性检验,较为合理 (表1)。基于各个指标数据与权重在ArcGIS进行栅格计算,得到研究区的次生灾害风险性,利用自然断点法将风险评估结果划分为五个风险等级,并进行统计分析。

2.2.3 次生灾害风险空间分析 基于上述得到的次生灾害风险评价结果,首先分析整个研究区不同等级风险区的面积和占比状况;其次重点分析Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ和Ⅸ烈度区内部的风险等级特征;再次统计各个自然保护区和自然遗产地内的次生灾害风险,并对其进行等级评价,对比分析自然保护区和自然遗产地的差异;最后重点对九寨沟自然遗产地和旅游业受到的影响进行分析。

表1 九寨沟地震次生灾害风险评价指标及权重

3 结果与分析

3.1 灾区自然环境状况分析

结合地震烈度等级对九寨沟地震灾区自然环境状况进行分析。

结果表明,九寨沟受地震影响最严重的为Ⅸ度烈度区,分布在漳扎镇,面积为13.67 km2。Ⅷ度区域涉及漳扎镇、大录乡和马家乡3个乡镇,分布在距震中1.5~20 km的范围,面积为695.56 km2;Ⅶ度区域包括九寨沟县、若尔盖县、松潘县和平武县内的20个乡镇,分布在距震中20~55 km的范围,面积达到4 700 km2。

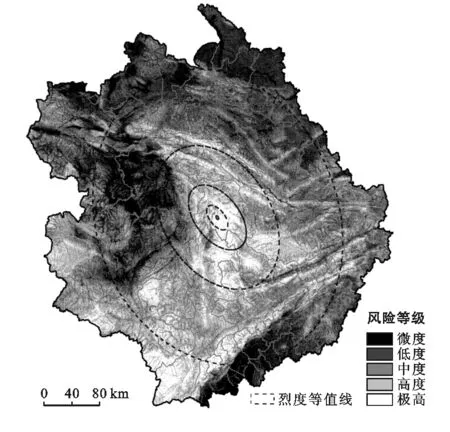

图1 研究区次生灾害风险评价指标空间分异

从地形来看,九寨沟地震区域地形西高东低,中南部略高,海拔介于385~5 825 m之间,地形起伏较大。其中Ⅸ度烈度区全部位于海拔3 000 m以上,Ⅷ,Ⅶ度烈度区分布在海拔3 000 m以上的区域面积占比均在70%以上。坡度总体呈东高西低的趋势,而中部则明显高于其他地区。尤其是距离震源较近的区域,极易诱发地震次生灾害,坡度较小的区域集中在若尔盖县内。研究区内有65.89%的区域坡度大于15°,其中坡度大于25°的区域面积占39.28%(图2)。

从土地利用状况来看,草地是最主要的土地利用类型,多分布在西部,面积为9.12×104km2,占区域的48.68%;其次是林地,主要分布在中部,面积为5.77×104km2,建筑用地和水域最少,分别占区域的1%和0.68% (图2)。从植被覆盖状况来看,研究区平均植被覆盖度为58.42%,以高覆盖度植被为主。中高、高覆盖度的植被面积分别为6.00×104km2和4.58×104km2,各占区域的32.01%和24.47%,中覆盖植被面积为3.50×104km2,中低覆盖植被面积最少,为2.14×104km2(图2)。

图2 研究区坡度、土地利用及植被覆盖度

3.2 区域次生灾害风险分析

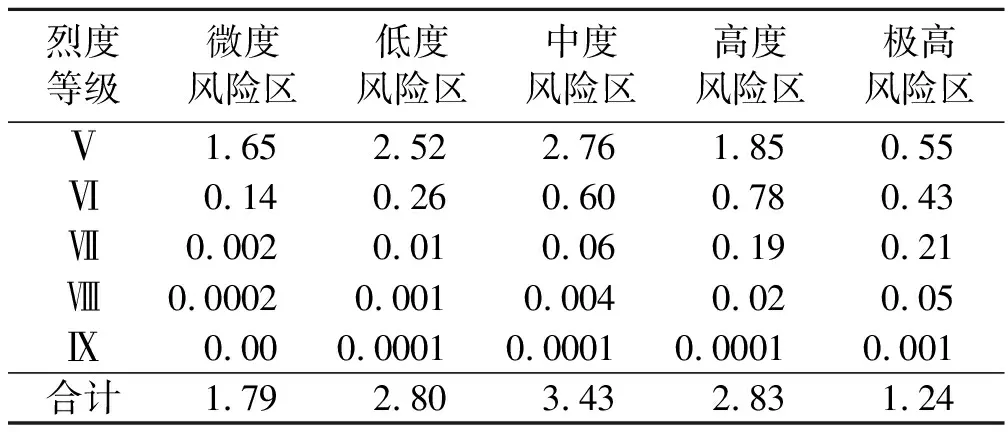

图3为区域次生灾害风险评价结果,利用ArcGIS的自然断点法划分为极高风险区、高度风险区、中度风险区、低度风险区和微度风险区5个风险等级。从空间分布来看,极高和高度风险区主要分布在中部和南部地区,大都是距震源较近、距烈度带较近的区域以及坡度较陡的自然保护区和遗产地。低度和微度风险区分布在西部、北部和东南部地区,以坡度较缓的草地和平原为主 (图3)。从不同风险等级的面积来看,区域极高、高度、中度、低度和微度风险区面积分别为1.73×104km2,3.93×104km2,5.20×104km2,4.67×104km2,3.16×104km2,其中极高风险区和高度风险区面积比例分别为9.23%和21.03%。从不同烈度区来看,Ⅸ和Ⅷ度内主要是极高风险区,面积分别为13.43和500 km2,各占烈度区的98.18%和70.27%,分布在九寨沟县的漳扎镇和大录乡。Ⅶ度烈度区内以高度和极高风险区为主,面积分别为1 900和2 100 km2,该烈度区内次生灾害风险主要受坡度的影响,主要分布在九寨沟县、若尔盖县、松潘县、平武县等地区。Ⅵ度烈度区内以中高风险区为主,面积分别为6 000和7 800 km2。由此表明,次生灾害风险等级随烈度的减小而降低。需要注意的是,由于Ⅴ度烈度区东南部坡度较陡且分布着自然保护区和遗产地,因此有较大面积的极高风险区,且Ⅴ度烈度区外围西南部是该区域高风险区分布的热点区域 (表2)。

表2 九寨沟地震灾区不同烈度区次生灾害风险等级面积统计 104km2

图3 九寨沟地震灾区次生灾害风险等级分布

3.3 自然保护区与遗产地保护风险评估

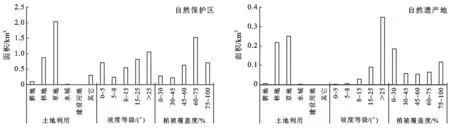

3.3.1 自然保护区与遗产地自然环境状况分析 九寨沟地震灾区涉及38处自然保护区和自然遗产地,其中自然保护区主要分布在西部和中部,自然遗产地(九寨沟、黄龙、大熊猫栖息地自然遗产地)主要分布在中部和南部。从不同坡度来看,自然保护区内坡度大于25°的区域分布最广,面积为1.90×104km2,占其总面积的55.52%,坡度介于5°~8°之间的区域最少,面积为2 300 km2,坡度介于15°~25°和0°~5°之间的区域面积分别为8 100 km2和7 100 km2(图4)。自然遗产地坡度大于25°的区域最多,为3 500 km2,占其总面积的91.84%,其次是坡度介于15°~25°的区域,面积为2 900 km2(图4)。表明自然保护区和遗产地的均处于坡度较陡的地区,次生灾害风险性较高。

从土地利用状况来看,自然保护区内草地最多,面积为2.03×104km2,占保护区的60.30%;其次是林地,面积为8 800 km2;建设用地最少,仅为97.01 km2;耕地和水域的面积分别为1 100和300 km2(图4)。自然遗产地内林地和草地面积最多,分别为2 200和2 500 km2,各占遗产地面积的45.61%和52.20%(图4)。从植被覆盖来看,自然保护区平均植被覆盖度为61.85%,以中高覆盖度植被为主,面积为1.51×104km2,占保护区的44.98%,其次是高覆盖度植被,面积为7 100 km2,中低覆盖度植被最少,为2 300 km2(图4)。自然遗产地植被覆盖度明显低于自然保护区,平均植被覆盖度为45.60%。低覆盖度植被最多,为1 900 km2,占遗产地的38.70%,其次是高覆盖度植被,面积为1 200 km2,占遗产地的24.24%,中低、中等、中高覆盖度植被区域面积分别为600,500,700 km2(图4)。

图4 自然保护区和自然遗产地坡度、土地利用及植被覆盖度

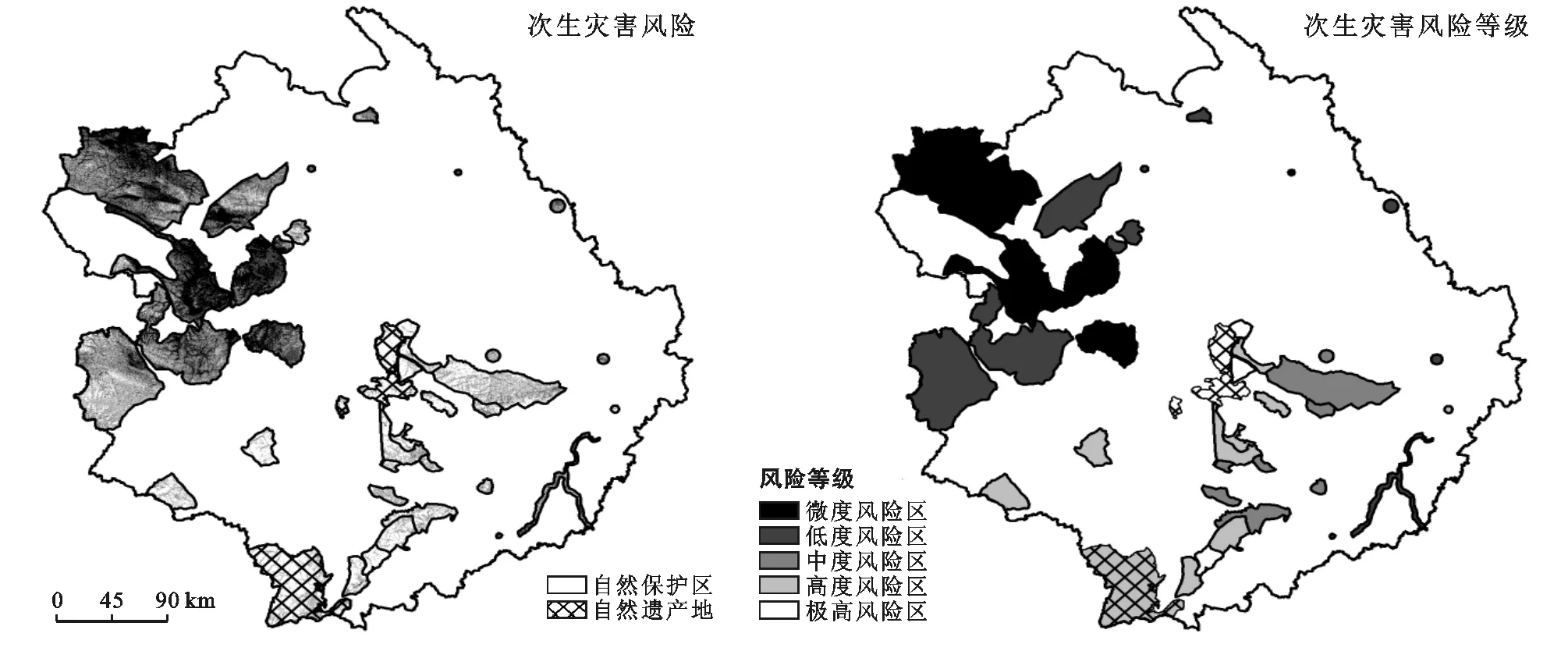

3.3.2 自然保护区与遗产地次生灾害风险状况 基于次生灾害风险等级评估结果,与自然保护区与自然遗产地进行叠置 (图5)。从空间分布来看,研究区中部和南部的自然保护区处于高风险区,如白水河、王朗、白羊自然保护区;西部则处于中低风险区,如若尔盖湿地、三江源、黄河首曲自然保护区;而九寨沟、黄龙和大熊猫自然遗产地均为高风险区。

统计各个自然保护区和遗产地的次生灾害风险的平均值,并利用自然断点法进行风险等级划分(图5)。结果表明,38处自然保护区和遗产地中,5处为低度风险,9处为中度风险,11处为高度风险,13处为极高风险 (图5)。这表明大多数自然保护区和遗产地处于高度风险区,需要加强生态风险管控。

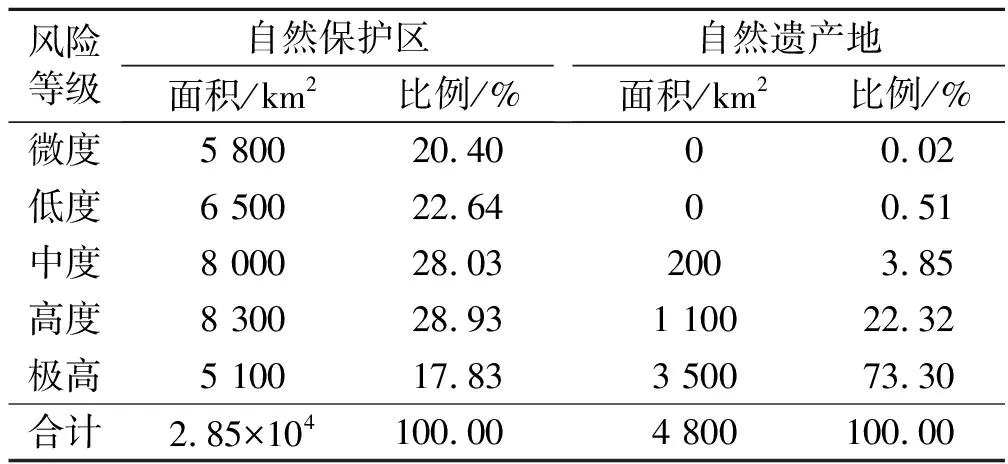

对自然保护区和遗产地内部不同风险等级面积进行统计。统计结果表明,自然保护区高度风险区和中度风险区面积最大,分别为8 300和8 000 km2,分别占自然保护区总面积的24.55%和23.79%;其次为低度风险区,面积为6 500 km2;极高风险区面积最小,为5 100 km2,仅占自然保护区面积的15.13%(表3)。

对自然遗产地来说,极高风险区面积最大,为3 500 km2,占总面积的73.30%;其次为高度风险区,面积为1 100 km2;微度和低度风险区分布较少,面积分别为24.52和1.09 km2(表3)。

图5 九寨沟地震灾区自然保护区与自然遗产地风险等级

表3 九寨沟地震灾区自然保护区与自然遗产地不同风险等级面积

3.4 九寨沟世界自然遗产地和旅游业影响评估

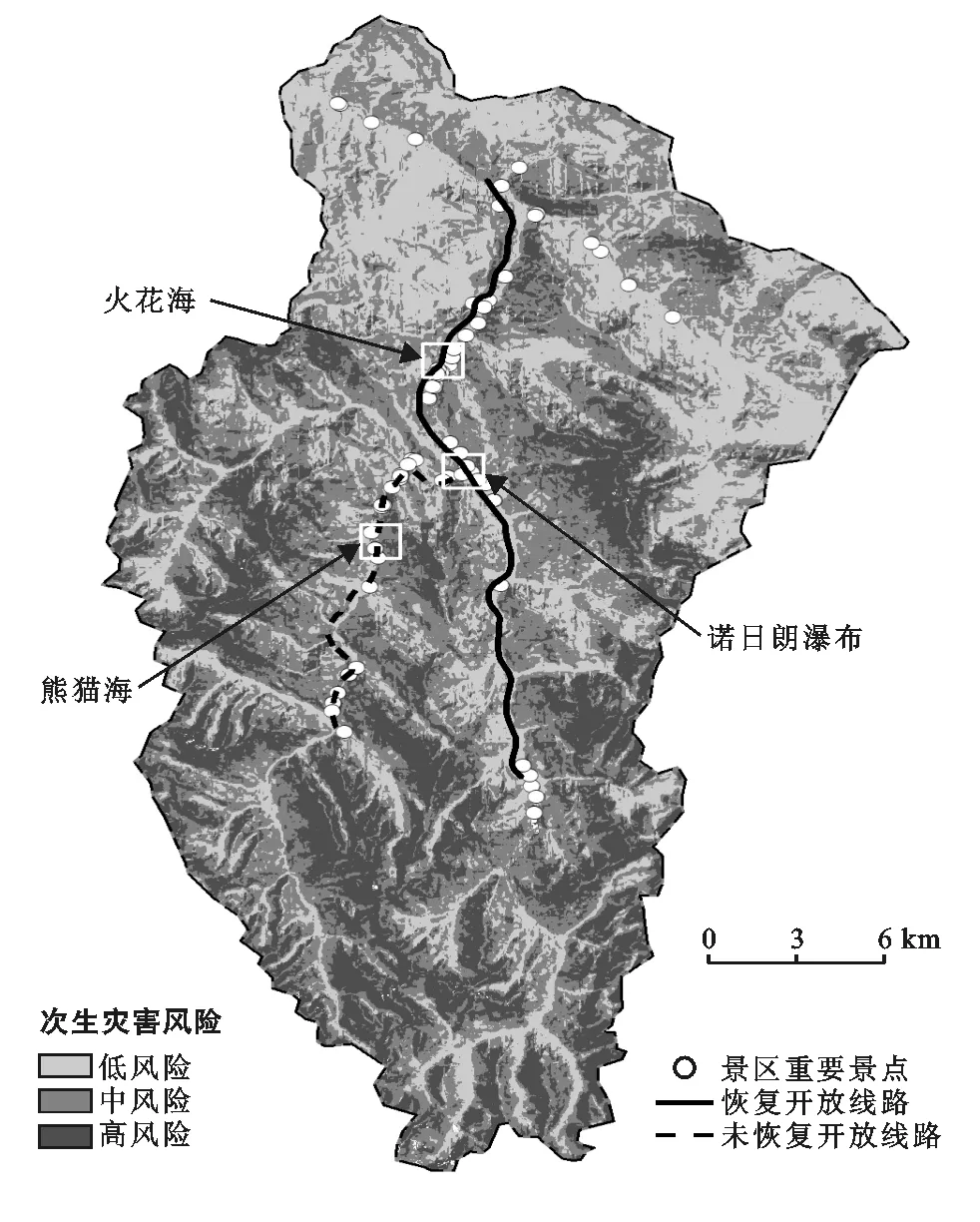

3.4.1 地震灾害对九寨沟世界自然遗产地的影响分析 九寨沟世界自然遗产地生态和地质环境敏感,受地震影响最为严重,重要自然遗产地和生态环境遭到严重破坏。如火花海、诺日朗瀑布等在地震中遭到不同程度的破坏,需要进行对其进行动态监测和保育,并开展保护性修复。地震对自然遗产地内外的林地植被造成破坏,导致草地植被退化。林草植被的受损加剧了遗产地内水土流失风险,需要开展一系列生态工程措施进行保护。同时,自然遗产地内分布有大熊猫、金丝猴等珍稀濒危动物,其栖息地内林草植被也遭到严重破坏,需要开展生态修复、恢复和保育工作(图6)。

图6 九寨沟风景区内地质灾害风险格局与景点分布

3.4.2 地震对旅游业的影响分析 地震使九寨沟县的旅游业遭受极大创伤,地震发生后九寨沟景区多个景点受损,景区关闭修复,造成旅游收入和旅游人次呈断崖式下降。统计数据表明,2017年九寨沟景区的接待旅游人数仅为2016年的50%,旅游收入也因此下降了约32%。一方面,地震对景区内旅游资源的损失和基础设施造成严重破坏,如导致火花海的水流失殆尽,诺日朗瀑布也在地震中坍塌,通往各景点的道路也出现垮塌和阻塞(图6)。另一方面,地震增加了地质灾害风险,导致景区的生态承载力下降。九寨沟景区中有30个景点处于Ⅷ度烈度范围内,而且在2018年3月份九寨沟景区恢复开放后,考虑地质灾害风险因素,仅开放了处于低风险区域的沟口至长沟线路(图6);同时将每日的游客人数限制在2 000人次。

4 讨论与结论

本研究基于土地利用、地形坡度、植被覆盖等多源地理信息数据,分析了四川九寨沟地震灾区不同烈度区内的生态环境状况,评估了震区、自然保护区与遗产地的次生灾害风险。

(1) 地震烈度高的地区主要位于海拔3 000 m以上的区域,有65.89%的区域坡度大于15°,土地利用以林地和草地为主,平均植被覆盖度达到58.42%;

(2) 次生灾害风险等级中高、极高风险区占区域的30%左右,主要分布在中部和南部陡坡地区,西部和北部区域以中低风险区为主,不同烈度区内次生灾害风险等级差异明显;

(3) 自然保护区的土地利用以草地为主,而自然遗产地以林草为主,且自然遗产地植被覆盖明显低于自然保护区。自然遗产地次生灾害风险较高,极高风险区面积比例达到70%;中部和南部的自然保护区次生灾害风险等级为高度风险,西部则以中低风险为主,高度风险区面积比例达到48%;

(4) 地震使九寨沟自然遗产地、林草植被和动物栖息地遭受不同程度破坏,对九寨沟景区旅游业造成严重影响。建议对九寨沟旅游景区和九寨沟世界自然遗产地实施优先恢复重建,并加强生态保护和风险防范力度。

九寨沟震区的自然保护区和遗产地内部土地利用类型以林地和草地为主,面积分别为1.10×104和2.28×104km2,其中林地主要为常绿阔叶林,草地则以中、高覆盖度草地为主;区域仍分布着1 200 km2的耕地,主要分布在白水江自然保护区的北部、东部和洮河自然保护区的西北边缘地带,这些区域属于水土流失易发区,建议坡度<2°的坡耕地可以维持原有方式继续耕作,坡度2°~6°的耕地要采取水土保持措施。同时,考虑到这些区域的地形较为复杂,且处于自然保护区内部,建议坡度>15°的耕地实施退耕还林还草计划,维持和保护自然保护区及遗产地内珍稀动植物的生境质量。

九寨沟是我国生物多样性保护的重要区域,水源涵养与水土保持的关键区[9],也是地震多发区。应加强对国家自然保护区和遗产地尤其是国家珍稀动植物栖息地的监管和维护,以最大程度降低灾害风险及影响。地震烈度高于Ⅶ度的区域是次生灾害发生的潜在高风险区,应启动区域生态监测与应急预警工作,加强珍稀动植物生境监测。区域生态系统功能的恢复应以自然修复为主,人工修复为辅,适当扩大缓冲区范围,保护区域生物与生态系统多样性。