福州市生态用地保护格局的优化途径

2019-06-03李国煜林丽群罗栋燊

李国煜, 林丽群, 罗栋燊, 王 强

(1.浙江大学 公共管理学院, 浙江 杭州 310058; 2.龙岩学院 清洁能源协同创新中心,福建 龙岩 360000; 3.福建师范大学 地理科学学院, 福建 福州 350007)

在快速工业化和城市化背景下,由于人类对自然资源的过度消耗和对生态环境的大肆破坏,导致生物多样性下降、生态系统服务功能退化等问题日趋严重[1]。生态用地作为承担有重要的生态功能的土地利用类型,能够为人类社会提供关键性的生态系统服务,对维持区域的生态平衡、保障生态安全具有重要意义[2]。在我国生态保护、管理和科学研究过程中,生态用地保护的理念也在逐渐发展并且已上升至国家发展战略层面。2016年国土资源部印发的《全国土地利用总体规划纲要(2006—2020年)调整方案》中要求合理安排生产、生活、生态用地空间,不得将各类生态用地划入基本农田,严禁随意侵占或破坏林地、草地等生态用地。许多学者从地理学、生态学等学科的视角对生态用地进行了多层次、多维度的研究,在理论发展的初期,与生态用地保护相关的研究大多基于土地利用优化[3]、生态功能分区[4]、生态保护红线划定[5]等视角,其核心思想是对生态用地进行定性规划以及定量规模分析,主要包括经验判定法、趋势预测法[6]、碳—氧平衡法[7-8]、生态足迹模型[9]等计算城市生态用地的规模需求,并以此作为未来生态用地规划的依据。生态安全格局是近年来较为热门的研究方法,以景观生态学理论为基础[10],通过分析生态用地数量、位置、形状对关键生态功能的影响,识别出承担这些生态功能的核心生态用地、源点、廊道,进一步构建区域生态安全格局,实现点、线、面上多类别、多层次的空间要素布局优化,达到对生态过程的有效调控[11]。尽管学术界围绕生态用地这一主题的研究已取得了丰富的成果,但是在其内涵界定和划分、分类保护制度等核心问题上尚未达成共识。生态用地的合理保护和管理是统筹解决城市化进程人工建设扩展与自然生态保护矛盾的重要途径。随着相关理论及实证研究的不断深入,也产生了较多各有优势的生态用地规划保护途径和方法,但是对于不同方法所得出的划定结果进行对比分析却鲜有报道,进而缺乏不同手段和途径的横向比较和综合优化。基于此,本研究以福州市为例,以生态系统功能重要性为出发点识别并提取研究区核心生态用地,运用构建生态安全格局的方法划定生态用地保护分区,并将本研究确定的方案与环保管理部门现行的生态保护红线方案进行生态效应上的比较分析,寻求对于生态用地保护空间格局更为科学合理的途径,以期为未来我国土地管理中的生态用地规划和保护工作提供一定的理论依据和案例参考。

1 研究方法

1.1 研究思路与框架

结合福州市自然资源禀赋和土地利用特点,本研究将生态用地划分为林地、园地、水域、草地和未利用地,而农业生产用地如耕地、坑塘水面极易受社会经济活动和人为干扰影响则不纳入生态用地范畴。以福州市域内的生态用地为研究对象,分别从生物多样性、水源涵养、土壤保持、游憩休闲进行生态重要性综合评价,以该结果为基础提取核心生态用地,将其作为建立生态用地保护安全格局的“源”,依据不同土地利用类型和优势树种分布构建物种扩散和运动的阻力面,运用最小累积阻力模型划定生态用地保护分区。最后将本研究确定的方案与环保部门现行的生态保护红线进行比较分析,为生态用地保护布局的优化提供借鉴和思路(图1)。

1.2 生态重要性评价方法

生态用地重要性评价重点关注区域系统结构、过程、功能的变化对于生态系统的影响,本文以生态服务功能重要性评价研究主线,从调节服务、支持服务、文化服务三个角度出发,分别从生物多样性、水源涵养、土壤保持、游憩休闲4个主要的生态系统服务功能对福州市的生态用地进行评价(表1)。按照自然间断点分级法对评价结果划分为5个等级,取栅格单元内四者中最高重要性等级即可作为该栅格对应的生态重要性综合评价等级,将生态重要性综合评价结果中最重要的栅格单元提取为福州市核心生态用地。

表1 生态重要性评价模型与原理

1.3 生态安全格局构建

将核心生态用地作为建立生态用地保护安全格局的“源”,由于面积过小的生态用地斑块辐射作用较弱,对于维持景观格局的连续性和完整性的影响甚微,且空间分布分散、面积过小的零碎斑块不利于后期的规划管理[12],将斑块面积阈值设置为1 km2,选取大于该阈值的斑块作为“源”。依据土地利用类型建立基础阻力面,并根据不同优势树种下的生物群落特征和物种丰度差异对于生态过程的影响程度不同,对阻力值进一步细分(表2)。

利用最小累积阻力模型进一步构建生态用地保护空间格局,该模型可量化物种从生态“源点”到达目标景观单元所克服的所有阻力的总和,可反映物种运动的趋势以及利用生态环境的可能性[13]。

计算公式为:

式中:MCR——最小累积阻力值;Dij——源地j到景观i的空间距离;Ri——景观i对某物种运动的阻力系数;f——单调递增函数,表示最小累积阻力与生态过程的正相关关系。

1.4 景观格局指标评价方法

1.4.1 景观格局指数 景观格局指数能从整个景观镶嵌体层次较好反映区域生态用地的结构组分特征、空间排列方式及配置关系,进而揭示出景观格局变化的潜在规律性[14]。考虑空间尺度和研究范围,从景观水平层面上选取多样性指数和聚集度指数以对比分析生态用地核心区与生态保护红线的景观格局特征差异,本文基于Fragstats 4.1完成景观格局指数的运算。

1.4.2 景观连通性 生态用地的空间组合和优化配置对于提升区域整体景观连通性具有重要意义,整体连通性指数(IIC)能够计算各斑块对景观连通性的重要性,是景观连通性分析中的重要指标[15],计算公式如下:

式中:n——斑块总数;ai,aj——斑块i和斑块j的面积;nlij——斑块i和斑块j在最短路径下的连接数;AL——景观总面积。斑块重要值(dI)——斑块对景观保持连通的重要性,通过计算移除该斑块后区域整体景观连通性的变化量求得:

式中:I——景观中所有斑块的整体指数值,Iremove——去除单个斑块后剩余斑块的整体指数值。dI值越高,表示该斑块在维持区域整体景观连通性的作用越大,核心地位越突出。

根据计算整体连通性指数的原理,本文选取研究区内国家级、省级自然保护区与对于生物多样性保护具有关键意义的斑块作为物种运动的起点,将生态用地核心区情景下及生态红线所划定的范围作为背景斑块,通过评价不同基质景观背景下重要生境斑块相互之间的连通程度以判定两种规划方案的生态效应差异,借助Conefor Sensinode 2.6完成上述计算过程。

1.5 数据来源

本研究所采用的数据包括:由相关职能部门提供的福州市2015年土地利用变更调查数据库、福州市2015年林业基本图、福州市现已划分森林公园、自然保护区、城市公园绿地和风景名胜区的矢量数据、福建省1∶50万土壤类型分布图、福州市DEM数据;Landsat 8 OLI_TRIS卫星影像图来自于地理空间数据云网站(http:∥www.gscloud.cn/);MODIS蒸散量栅格数据来源于NASA-USGS平台(https:∥lpdaac.usgs.gov/)。其他数据主要有福建省主体功能区规划、福州市国民经济和社会发展“十三五”规划、福州市统计年鉴等相关规划数据和文字资料,以及由中国气象数据网(http:∥data.cma.cn/)提供的2001—2015年福州市辖区内各气象站点逐日观测的气象资料。

2 研究区概况

福州市位于东经118°22′45″—120°31′00″,北纬25°18′25″—26°38′36″,地处福建省东部的闽江下游,地处戴云山、鹫峰山脉的东翼,地势由西北向东南倾斜,南部为福州盆地的大部分,北部为山地,西部为中低山地,东部为丘陵、平原相间,平原面积较少,河网密布,水系发达,海岸曲折、多港湾、多岛屿。近年来福州市在大力开展生态文明建设的同时,一些生态问题和挑战的日益突出已对福州市的生态安全和可持续发展构成严重威胁,主要有:以单一树种的针叶林为主的人工造林导致的林地地力衰退,森林生态系统稳定性降低,水源涵养、生物多样性维护等生态功能的发挥受到影响;由坡地开发茶果园、工程建设、矿产资源无序开发与利用造成的水土流失;大量围海、围垦开发湿地,导致湿地面积不断减少,湿地生态环境不断恶化。如何实现对区域内生态用地保护格局的优化,对福州市加快融入生态文明先行示范区建设具有重要的现实意义。

3 结果分析

3.1 生态重要性评价结果

各单项生态系统服务功能在整体生态系统运行过程中是同等重要且不可替代的,不同生态功能重要性的空间格局对于整体生态安全格局的影响各异(图2)。福州市生物多样性保护重要性呈现出“西北高,东南低”的空间格局,其分布特点是集中分布于植被覆盖度较高的山区,沿山脉走向分布,由于其所承受非生境类型用地的胁迫也较小,有利于物种的繁衍生息,且该区域森林抚育保育程度好,固持水土的能力也较强;在城镇化率较高的沿海经济发达地区,高土地利用强度和人类干扰对生态环境造成负面影响,影响区域生物多样性水平。北部及中部地区降水量充足,有林地广泛分布,是全市重要的水源涵养区;水源涵养能力较弱的区域位于龙高半岛和平潭岛,降水量相对较少,风力较大,且以砂质土壤为主,保水蓄水能力弱。土壤保持能力较差的地区多分布于闽江中下游支流的中、上游山地陡坡面上,由于坡陡谷深,土层浅薄,多为土壤侵蚀和地质灾害敏感和高度敏感区。

注:1 福州国家森林公园; 2 旗山国家森林公园; 3 灵石山国家森林公园; 4 五虎山国家森林公园; 5 长乐国家森林公园; 6 闽江河口国家湿地公园; 7 石竹山风景名胜区; 8 鼓山风景名胜区; 9 西溪温泉森林公园; 10 贵安森林公园; 11 青芝山风景名胜区; 12 长龙森林公园; 13 吕洞森林公园; 14 白沙森林公园; 15 北凤森林公园; 16白云山森林公园; 17 美菰林森林公园; 18 十八重溪风景名胜区; 19 壁舟里森林公园; 20 青云山风景名胜区; 21 大鹤海滨森林公园。

图2 福州市生态重要性空间格局

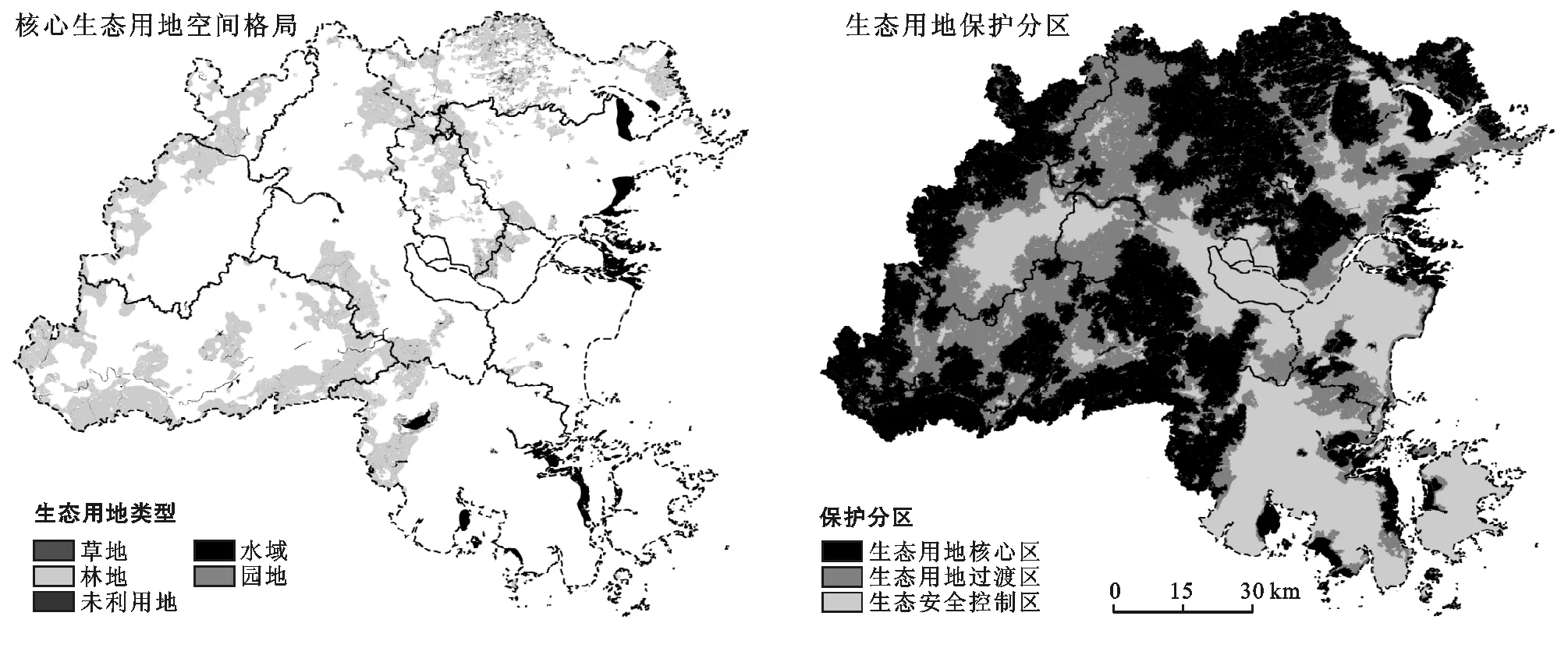

福州市核心生态用地空间分布呈现出沿海—内陆分异的格局(图3),陆地部分主要分布于北部与西部,沿戴云山、鹫峰山脉的山脉走向分布,该区域生态用地的多种生态重要性水平均属于全市最重要等级,不仅能够为生物提供质量优良的栖息地,也能为人类社会发挥提供最优的生态系统服务;水域部分主要包括市内闽江上游、山仔水库、东张水库等重要水源涵养地、饮用水源保护地,以及罗源、连江、福清沿海的湿地滩涂,该区域是境内干流闽江、龙江等水系的入海口所在地,在维持生态平衡与水文调节方面具有不可替代的作用,是国家级海洋生态系统与物种保护类型的自然保护区、国际主要候鸟迁徙中转站和越冬地,对于海洋生物多样性资源与遗传基因库的保护具有十分重要的意义。

3.2 生态用地保护格局优化

3.2.1 基于MCR模型的生态用地保护分区 景观单元栅格中的累积阻力值越大,则将目标栅格规划为生态用地的可实现程度也越大。将运用MCR模型计算得到的阻力值按每一类间隔1/4标准方差进行重分类(图4),筛选频数序列发生突变时的最小累积阻力作为阈值,可对生态用地规划保护的优先度进行分级排序,进而对不同保护等级的生态用地进行分区管制(图3)。累积阻力值区间为(0,2 995]的栅格比重为45.21%,将该分类中为生态用地核心区,生态用地核心区是区域生态安全的底线,需实施最严格的管控措施;累积阻力值区间为(2 995,15 163]的栅格比重为27.93%,空间上主要分布于人工、半人工景观与自然景观之间,因此将该分类规划为生态用地过渡区,生态过渡区则以生态恢复为主;其余类别的栅格数量平均且变化幅度小,分布在高度城市化地区及周边人类活动的密集地区,将此部分统一划为生态安全控制区,管制目的以防止该区域生态系统功能退化为主。

图3 核心生态用地空间分布及生态用地保护分区

图4 生态用地保护累积阻力值统计

3.2.2 不同生态用地保护情景对比 生态用地核心区的保护意义是在于以最小面积的生态用地保护来满足城市发展的生态需求,通过落实国土空间上的保护维护区域生态安全。《生态保护红线划定技术指南》中指出,划定生态保护红线应在空间上确定严格保护的区域,但空间落地并不是最终目标,对红线区域内的生态环境实施长期有效保护与严格监管则更为关键。从具体内涵、功能作用和保护目标来看,生态用地核心区与福州市现行管理的生态保护红线最为类似。选取景观格局指数和景观连通性两项指标对二者进行对比分析,可从景观格局的视角下得出两种保护情景发挥生态效应的差异。

由表3可知,生态红线情景和生态用地核心区情景中的生态用地分别占国土总面积的36.74%和43.21%,且两种保护情景的空间范围与研究区内省级以上自然保护区的重合度分别为98.34%和93.66%,表明在生态用地核心区的保护情景下,能够满足管理部门对现行省级以上自然保护区的空间管制要求。生态红线的景观多样性指数高于生态用地核心区,表明生态红线中的土地利用类型相比于生态用地核心区更多,景观破碎程度也相对较高;而生态用地核心区的景观聚集度指数大于生态红线,表明在生态用地核心区中以较大型斑块的集中分布为主,单一生态用地景观聚集的程度较高,景观破碎化程度也较低。由于低景观多样性指数和高景观聚集度指数均有利于减少其他景观对于生态用地的干扰,对于维持生物多样性具有积极的意义,从景观格局水平看,生态用地核心区的保护方案要优于生态红线方案。

表3 不同保护方案景观格局指数对比

景观斑块连通性与生态用地的规模相关,生境面积越小的斑块连通值越低,对于生态用地整体景观的影响也越小。由表4可知,闽清雄江黄楮林、永泰藤山自然保护区的斑块重要性均为最高,凸显了其在研究区内整体生态用地中的核心地位。通过比较两种保护方案下各重要生境斑块dIIC值,生态用地核心区中的景观连通性基本低于生态红线中斑块的对应值。在相同的阈值下,斑块重要性取决于与斑块相邻或可能与其发生连接的周边斑块的大小和个数,在进行对比的两种方案中,自然保护区本身的斑块面积是不变的,因此当dIIC值下降时,说明与之相互连接的其他生态用地斑块规模增大且更加均一化。在生态用地管理保护实践中,均质化的生态用地景观格局有利于生态过程的运行[16]。由图5可以看出,生态红线方案中的重要生境斑块周边较多分布有细碎化的生态用地,保护性质大多为水土流失敏感区或者生态公益林,使得重点自然保护区的斑块重要性值相对较高;而生态用地核心区大部分由具有空间连续性的大规模林地斑块组成,同时将城镇用地及农业用地附近的生态用地划为生态用地过渡区,能够尽可能减小人类社会的经济活动对于生态保护核心区的影响,同时能扩大重点自然保护区的生态辐射效应,维持整体生态安全格局的稳定性和连通性。

图5 研究区生态用地保护情景对比

表4 不同保护方案景观连通性对比

4 结论与讨论

4.1 结 论

(1) 核心生态用地是维持城市生态安全水平的底线型生态用地,多种生态功能集合的综合评价结果更能体现出核心生态用地的作用与地位。福州市核心生态用地空间分布呈现出沿海—内陆分异的格局,分布面积最广的生态用地类型主要为林地和水域,所提取的结果符合研究区的实际情况,也较好地体现出了生物多样性、水源涵养、土壤保持、游憩休闲多重生态系统服务功能在空间上的集聚特征。

(2) 生态用地核心区与环保部门现行的生态保护红线在空间范围上与省级以上自然保护区的重合度较为一致,同时生态用地核心区的景观破碎化程度更低且景观聚集度指数更高,有利于提升整体景观格局的连通性,促进生态系统中的物质循环和能量流动,最大化发挥生态用地的功能和效应。因此,基于构建生态安全格局的思路方法对于落实区域关键性生态用地的保护更加科学合理,可对现有的生态红线划定形成有效的补充与完善,是优化生态用地保护格局、实现生态用地保护目标的有效途径。

4.2 讨 论

(1) 核心生态用地的空间格局是集成多种生态过程的结果,单一生态功能的机理解析及多过程耦合方法的差异,对于生态用地保护分区的划定和空间范围的结果有直接影响,如何解析不同生态过程内部的耦合关联机制并且寻求出能够反映出这一复杂机制的模型方法,是相关学科将持续重点关注的议题。

(2) 尺度转换是相关研究尚未解决的难题,本文所强调的是整体市域内的生态安全,但在县域尺度上尤其是经济发达、人类活动密集的沿海城镇,也存在有小尺度上可发挥重要的生态空间未能在结果中得到体现。生态用地的保护需要考虑经济、社会、生态系统的综合协调发展,不同尺度、跨行政界线的生态用地动态研究是未来生态用地保护的重点内容。