新高考背景下区域发展教学备考策略研究

2019-05-31王建芹姜建春

王建芹 姜建春

摘 要:文章基于新高考背景,针对选修I-2《区域发展》出现的新变化、新要求,提出了教学备考的应对策略,以增强新高考时期高中地理教学备考的适切性和有效性。

关键词:区域发展;整合策略;创新教学;地理核心素养

一、区域发展内容调整解读

新高考下,必修《地理3》调整为选修I-2《区域发展》,并列为等级考试内容。为适应这一变化,该模块删减了原课标“以某区域为例,分析该区域农业生产的条件、布局特点和问题,了解农业可持续发展的方法途径等”8条内容标准。同时,对保留下来的内容标准也做了微调,如关键词的变更、教学视角的创新、教学内容的更新、地理观念的变革等。

1.关键词的变更

例如,原课程内容标准“比较不同区域在自然环境、人类活动的差异”,《指导意见》调整为“结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。”从比较区域特征的“差异”,到比较区域发展的“异同”,仅一字之差瞬间拉大区域异同比较的空间,包括区域要素比较、区域开放性或关联性比较和区域发展定位的比较,从而突破了原课标内容标准低矮化的桎梏。

2.教学视角的创新

例如,原课程内容标准“以两个不同区域为例,比较自然环境、人类活动的区域差异”, 《指导意见》调整为“结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。”调整后的内容标准对区域发展教学视角、教学内容和教学目标三方面都提出新要求,而且更加强调区域发展“教学视角的创新”,包括“从地理环境整体性和区域关联的角度”分析区域发展异同,从“因地制宜”的视角去考量区域发展路径。旨在“帮助学生了解区域特征及发展路径,理解区域创新发展和转型发展 的重要意义[1],树立因地制宜、人地和谐的区域发展观”。

3.教学内容的更新

例如,原课程内容标准“以某区域为例,分析该区域存在的环境与发展问题,诸如水土流失、荒漠化等发生的原因;森林、湿地等开发利用存在的问题,了解其危害和综合治理保护措施”,《指导意见》调整为“以某生态脆弱区为例,说明该类地区存在的环境与发展问题,以及综合治理措施。”这一调整,涵盖三方面内容的更新。一是新概念:生态脆弱区(带);二是新区域:黄土高原生态脆弱帶、青藏高原生态脆弱带、西南喀斯特生态脆弱带和北方农牧交错生态脆弱带等;新举措:针对不同的生态环境脆弱地区,要有不同的治理措施,主要包括法律措施、行政措施、经济措施和宣传措施。三是凸显十九大“生态文明建设”精神,使教学内容具有时代性,和国家倡导的新理念、新思想保持高度一致。

4.地理观念的变革

例如,原课程内容标准“以某流域为例,分析该流域开发的地理条件,了解该流域开发建设的基本内容,以及综合治理的对策措施”,《指导意见》调整为“以某流域为例,说明某流域内部协作开发水资源、保护环境的意义。”从整体上看,这种调整既属于地理观念的变革,又涵盖教学视角、教学内容和地理观念的整体创新。一方面,“某流域内部的协作开发”,既要比较各河段的水文条件不同,又要涉及流域内各省区的统筹兼顾,还要考虑与聚落供水、农田灌溉,以及汛期与枯水期的关联性等;另一方面,传统意义上流域的开发与综合治理,包括筑坝发电、裁弯取直、淀积泥沙等方面,往往基于经济效益、人类控制的视角,如果基于河流自身的特点与规律,则要关注河流对流经地区的生态服务功能,尤其是要从追求经济效益、社会效益和生态效益相结合的可持续发展视角,那么保护流域环境的意义才能有所凸显。由此联想到习近平总书记给长江流域开发定下的总基调:“当前和今后相当长一个时期,要把长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发。”只有教师在教学中把握好这一点,指导意见的内容要求才能够理解到位、落实到位。

二、课堂教学问题透视

调研中发现,教师普遍对《指导意见》不够重视,对调整内容不够清晰,对某些新概念、新视角、新内容也不了解,许多教师甚至依然沿用老课标老教材实施教学。同时,地理核心素养的培育没有章法,教学策略运用不当,课堂教学问题突出。

1.教学理念和视角没有及时转变

具体表现在:一是宏观层面上,不能对区域发展模块整体把握,还是停留在传统意义上的区域地理;二是微观层面上,对“地理环境整体性和区域关联”“生态脆弱区”等新观念理解不清晰,对比较区域发展的“异同”这一关键词的变更研读不到位。基于此,在教学中不能运用新理念和新视角对各个章节的学习目标精准定位,导致教学方向发生偏离。

2.教学内容缺乏更新和重构

通过前面分析可知,《区域发展》大部分章节都嵌入新课标的要求和新课程的理念,教学内容需要更新和重构,有的教师不能有效整合四个版本的教材或者不能及时学习专业的前沿知识、融入时事地理。例如,学习生态脆弱区的环境与发展问题、流域内部的协作与开发等内容时,教师感到“雾里看花、似曾相识”,在教学中理不清内容结构的逻辑关系,使教学质量大打折扣。

3.地理观念不能及时更新

例如,在学习流域协作开发时,教师仍然沿用老教材的教学思路,如长江、黄河的地理背景分析,从自然特征到社会经济特征“面面俱到”,不能切入主题“协作开发”,聚焦问题;没有厘清上中下游之间的利益关系,不能上升到整体性和关联性的角度去认识;开发的案例受限于水电站等,不能从生态价值的角度重新认识河流的生态服务功能等,基于以上地理观念不能及时更新,导致教学“旧瓶装新酒”,重蹈覆辙。

4.地理核心素养不能有效落地

该模块等级考对地理核心素养的要求主要体现在:第一,区域认知和综合思维。能够根据不同类型区域的发展条件和现状,分类思考和分析区域发展问题和原因,并对解决问题的对策做出解释。第二,人地协调观。结合现实中的区域发展情境,能够说明区域在开放的条件下,该地自然资源、环境满足人们需要的潜力变化,归纳该类区域不同的发展阶段可能遇到的人地关系问题,分析区域特有的环境治理和保护措施[2]。

在教学中,一方面由于对区域发展的能力提升没有章法,地理核心素养似“空中楼阁”,不能有效落地。另一方面,过于形式化,为了“素养而素养”,导致形式大于内涵,如区域发展每节课每个学习目标都贴上地理核心素养的“标签”,空洞无物。

5.教学策略运用不当

经调研发现,新高考下高二年级的教学压力较大,究其原因是由于高一年级主要完成地理1、地理2合格考的学习任务,导致高二年级突击学习3个选修模块,除此,预测2020年恢复山东自主命题后区域地理的复习也必不可少。由于自然地理部分难点集中、环境保护教学内容和用时增加,有的教师教学策略运用不当,把《区域发展》和初中区域地理的复习割裂开来,且复习区域地理时面面俱到,没有主题和主线,不仅导致教学时间紧张,而且复习效率低下。

三、区域发展教学备考策略

通过以上分析可以看出,该模块内容标准发生较大变化,虽然“瘦身”,但是对教师提出的要求更高,需要用新的视角和理念进行教学。为此,要积极探索新高考形势下选修Ⅰ-2《区域发展》的教学备考策略,才能积极应对新高考。

1.嵌入新课程理念,运用新视角“创新教学”

首先,要正确理解区域关联等新概念。“区域关联”是新课标提出的,它是指地球表面的各个区域之间具有物质、能量、信息等形式的联系,包括物质流、能量流、信息流、人口流等内容[1]。区域整体性和关联性是基本分析方法。其次,要运用新视角“创新教学”。教师要用区域整体性和关联性这个新的视角统领整个选修Ⅰ-2的教学,来确定区域因地制宜的发展方向。其中,内容标准中提到的“生态脆弱区、流域开发”是从区域自身的整体性和关联性的角度进行分析,而“产业转移和资源跨区域调配”是从区域之间的整体性和关联性的角度探究学习。同时,整体性和关联性随时间而变化,要具备动态的观点,区域发展也要因时制宜。例如,珠三角地区的产业转型,20世纪80年代从传统农业到加工制造业,90年代中期从加工制造业到高新技术产业、第三产业转型升级,可见,这种产业结构的调整、升级是随时代的发展、区位条件的变化而变化的。

2.学习专业前沿知识,融入时事地理,更新和重构教学内容

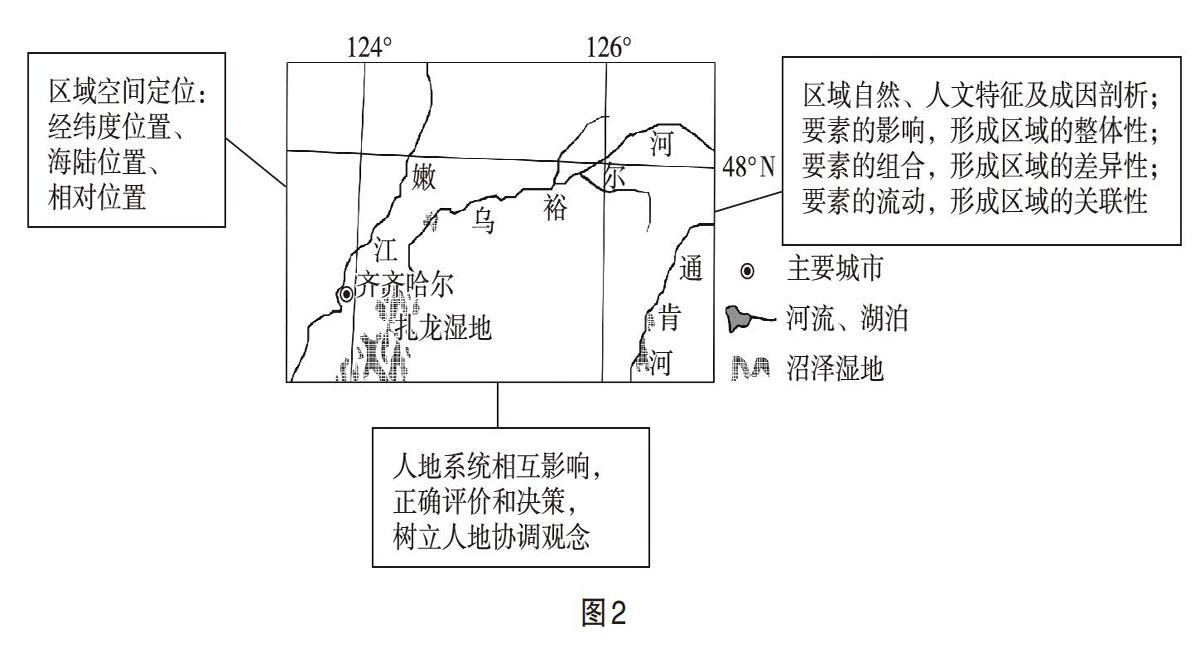

例如,学习“生态脆弱区”一节时,可以从以下几点入手: 第一,如何理解生态脆弱区的概念。生态脆弱区是指生态系统的组成结构稳定性较差、抵抗外来干扰和维持自身稳定的能力较弱、易于发生生态退化且难以自我修复的区域。一般位于两种不同类型生态系统交界的过渡区域。如我国生态脆弱区大多位于农牧、林牧、农林等复合交错带,分布面积大,生态脆弱性表现明显,教学时可出示生态脆弱区的分布图进行区域认知。第二,如何做到生态脆弱区的因地制宜发展。教学时可以补充时事热点问题“内蒙古塞罕坝林场”,它是我国生态修复的成功典范。通过创设塞罕坝林场的建设等情境,并提出问题:①分析建国初期塞罕坝地区彻底荒漠化的原因。②简述塞罕坝地区荒漠化带来的不利影响。③从生态、经济效益的角度,谈谈塞罕坝林场的建设对其他地区的启示。学生通过探究学习,理解生态脆弱区的内涵,形成绿水青山就是金山银山的理念。 第三,如何归纳总结生态脆弱区综合治理环境和发展问题的一般方法。构建思维链条如圖1。

综上,从概念学习到案例分析、规律总结,环环相扣,其中融入了时代性鲜活的情境案例,利于学生较好地理解生态脆弱区的环境与发展问题。

3.树立人地和谐的区域发展观,转变地理观念

笔者认为,人地和谐的区域发展观,主要包含区域协调发展思想、因地制宜的可持续发展观。由此,学习流域内部协作开发时,应把握好以下几点:第一,树立区域协调发展的思想。一条河流往往跨多个省区或国家,如果上游过度开发或者不合理利用水资源,可能导致下游地区水资源缺乏或者水污染,所以河流流经地区协作开发水资源是十分重要的,要从流域整体性和关联性的角度,树立区域协调发展的思想。第二,树立因地制宜的可持续发展观。一条河流是一个完整的生态系统,这个生态系统的平衡与稳定,是经过长期形成的。人类一旦打破这种平衡,必然违背其自然规律。与老课标、老教材相比,教学时不能过多地强调修筑大坝、裁弯取直带来的经济效益,而是顺应河流的自身特点进行维护,发挥其生态服务功能,树立经济、社会、生态效益相结合的可持续发展观。第三,通过案例比较分析,加强人地和谐的区域发展观。教学时,可以运用黄河、长江、都江堰、罗讷河、尼罗河等中外典型性河流进行案例教学,以上河流域可以分为两大类:一类是先开发、后治理。如罗讷河,经历了从人地关系紧张最终走向人地协调的过程。另一类是因势利导、顺应自然。如都江堰,采取无坝引水,历经两千多年而不衰,被作为人类文明的结晶列入世界文化遗产。事实证明,只有树立人地和谐的区域发展观,才能实现流域内部协作发展。

4.探寻有效路径,提升区域认知、人地协调观等地理核心素养

前面分析可知,等级考对区域发展中地理核心素养的要求明确。为此,只有积极探寻有效路径,才能使核心素养真正落地。

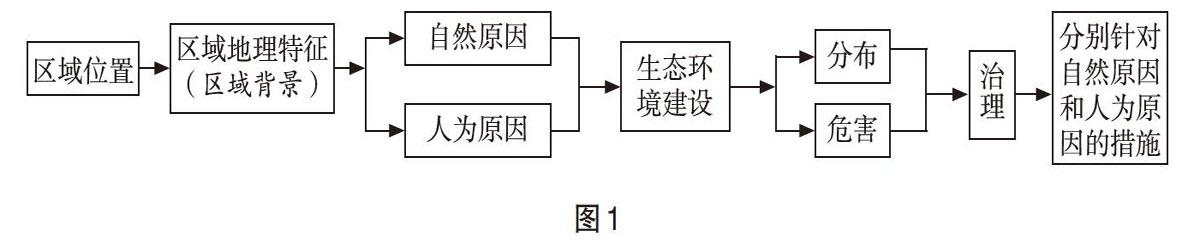

(1)如何提升区域认知。从区域认知的路径图(图2)可以看出:首先,一个区域内的地理要素并不是孤立存在的,在分析各区域的地理特征时,应从区位入手,整体把握。其次,对于区域整体性的理解,应着重把握以下四点,下面以2018年全国Ⅰ卷第37题乌裕尔河流域为例进行说明:①乌裕尔河流域下游形成面积相对稳定的扎龙湿地,体现了“存在即整体”;②如果通过工程措施恢复乌裕尔河为外流河,则该流域自身的生态系统会打破,湿地生态环境破坏,生物多样性减少。这体现了水文对生物等要素的影响,即“牵一发而动全身”;③扎龙湿地面积稳定,会影响局部地区小气候,即“局部影响整体”;④由于该地气候较为干旱,蒸发能力强,河水不断为湿地带来盐分(矿物质),未来扎龙湿地水中含盐量的变化呈逐渐增加趋势,即“整体控制局部”。 最后,要上升到可持续发展的高度,学会对区域正确评价和决策。

(2)如何形成人地协调观。该模块的学习要明确区域发展问题,特别是区域发展如何做到因地制宜,要结合具体区域具体分析,为此,才能帮助学生形成正确的人地协调观。《指导意见》提到三类区域。

具体举例说明如下:第一类,生态脆弱区如何因地制宜发展。例如,黄土高原地区属于生态脆弱区,水土流失严重,环境一旦破坏后难以恢复,严重影响农业等生产发展。为此,保护生态环境是第一要务,其次再谈经济发展问题。第二类,资源跨区域调配、产业转移如何做到因地制宜。例如,南水北调工程要实现水资源调入(出)区的资源优势互补,亚太地区的产业转移要考虑产业转入(出)区的区位比较优势,最终实现区域共赢。第三类,流域内部协作开发如何做到因地制宜。例如,如尼罗河流域的上游、中游和下游地区,由于缺乏协作,流域开发中出现了下游地区供水紧张、水污染、土壤盐碱化等一系列问题。为此,通过成立尼罗河流域组织,统一规划管理,实现上中下游协同发展。

5.运用整合策略,开展区域“主题加话题”探究式学习

区域地理(世界地理、中国地理)是高中地理内容必要的载体。近年来高考地理试题亦围绕某个主题,多以具体区域为载体展开设问,即“立足区域性,体现探究性”,考查考生综合运用所学知识分析、解决问题的能力。为此,在复习区域发展时,一是要有效整合初中区域地理内容,如复习区域发展异同时,可整合初中世界主要的地区和国家、中国地理分区等相关内容;复习流域内部协作开发时,可整合中国的河流等相关内容。二是要开展区域“主题加话题”探究式学习。例如,学习澳大利亚时,重点分析自然条件对农业的影响,并设计问题:①澳大利亚三个牧羊带如何分布?②澳大利亚的气候、地形等自然要素如何影响牧羊带分布?③该地区如何因地制宜发展养羊业、种植业?通过问题串引领、层层递进,引发学生深度学习。要注意抓住主要要素之间的关联性,而不是平均用力,“眉毛胡子一把抓”,从而利于培养学生的综合思维。

参考文献:

[1] 韦志榕,朱翔.《普通高中地理课程标准(2017年版)》解读[M].北京:高等教育出版社,2018.

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.