陕南玉米涝渍灾害指标构建与风险区划

2019-05-31柏秦凤贺文丽

柏秦凤,贺文丽,梁 轶

(陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心,西安 710014)

玉米是陕西主要粮食作物之一,年种植面积106.7万~120.0万hm2,总产450万~550万t,占秋粮总产75%左右。陕南秦巴山区是陕西玉米主产区之一,对陕西秋粮的稳产高产,保障粮食安全供给具有十分重要的作用[1]。涝渍灾害是陕南秦巴山区玉米的主要气象灾害之一[2]。据李星敏[1]等研究,陕南玉米拔节期至灌浆期降水量160~360 mm,大部地区降水偏多;灌浆期至成熟期降水量180~330 mm,全区降水均偏多。

国内外有关玉米涝渍灾害的研究,已经涉及到灾害影响、涝渍指标、风险区划3个方面[3-7]。有关涝渍对玉米生产的影响,如陈洪俭等[8]研究了淮河流域夏玉米涝渍灾害的规律及防御对策;余卫东等[9]对夏玉米各生育期不同淹水时间对玉米产生的影响进行了深入研究;周新国等[10]对玉米拔节期淹水的生理性状及产量损失进行了详细研究。有关玉米涝渍灾害指标的研究成果目前还不统一,多数研究集中在玉米各生育期淹水历时、水深对其生长发育和产量的影响[11-15]。如刘祖贵等[11]采用防雨棚下有底测坑实验,针对夏玉米不同生育期淹涝历时与其发育和产量的响应规律进行了详细研究;刘战东等[12]对夏玉米不同的淹水历时、排水对叶面积和产量的影响进行了研究;王矿等[13]对玉米涝渍胁迫的水分产量关系进行了试验研究。少数学者以降水量等因素作为玉米旱涝灾害指标,研究了玉米不同生育期的涝渍指标[16-18]。如郁凌华等[16]基于标准化降水指数(SPI)对黄淮海地区夏玉米的旱涝灾害特征进行了分析;李德等[17]分析了安徽省淮北平原夏玉米不同生育期降水量与玉米旱涝的关系及其减产率。总体上有关玉米涝渍灾害指标的研究,多数集中在基于有底测坑实验的方法获取,少数基于区域降水量对当地玉米旱涝影响的分析获取。有关玉米涝渍灾害风险区划的研究尚为鲜见,仅有高晓容等[19]基于风险评估基本原理对东北地区玉米主要气象灾害进行了风险评估和区划;蒋春丽等[20]采用信息扩散等方法,基于风险评估原理对黄淮海地区夏玉米的洪涝灾害进行了风险区划。有关玉米涝渍灾害指标和风险区划的研究已经建立了基本的研究方法和理论体系,相关研究成果为区域玉米种植合理布局、涝渍灾害防御等起到了重要参考作用。但基于降水量等气象因子的陕南玉米涝渍灾害指标研究、风险区划研究均是空白。针对陕南玉米涝渍灾害形成的时空、地形、成灾特点,以降水量结合降水日数,对陕南玉米关键生育期的涝渍灾害指标进行了研究;基于风险评价基本原理对陕南玉米涝渍灾害进行了风险区划。相关成果可为陕南玉米种植合理布局、涝渍灾害防御提供重要的参考。

1 资料与方法

1.1 资料及其来源

研究所用资料为陕南28县(区)1971—2010年6—10月上旬的日降水资料,来源于陕西省气象信息中心。玉米产量、面积数据来源于《陕西统计年鉴2012》[21],分县(区)玉米产量、面积数据(2011年)来源于陕西省农业厅种植业处。玉米历史灾情数据主要来源于《陕西省救灾年鉴》(1999—2010年)、《中国气象灾害大典·陕西卷》[22]和气象报表,个别灾害个例资料来自汉中、安康市气象部门的实地调查。玉米主要生育期等农气情报资料来自安康、城固、商县3个农业气象站2012年气象报表。

1.2 研究方法

1.2.1 玉米涝渍灾害指标建立方法 基于陕南汉中、安康、商洛3市所辖28县(区)1971—2010年的玉米涝渍历史灾情资料,6—10月上旬(玉米涝渍灾害和成熟期连阴雨灾害发主要时段)的日降水资料,采用历史灾情反演和专家评估方法相结合,建立陕南玉米涝渍灾害等级指标。

1.2.2 玉米涝渍灾害指标验证方法 陕南玉米涝渍灾害指标验证,采用典型灾害个例逐一验证和专家经验评估相结合进行验证。

1.2.3 玉米涝渍灾害风险区划方法 根据灾害风险形成理论体系,气象灾害综合风险是由致灾因子的气候危险性、孕灾环境的敏感性、承灾体的易损性及防灾减灾能力四部分共同形成[23]。考虑到陕南玉米种植区实际生产情况,因地理地形等因素影响,人们基本无有效防御玉米涝渍灾害的相关措施,因而忽略防灾减灾因素。基于气候危险性指数、孕灾环境敏感性指数、承灾体易损性指数的加权求和构建陕南玉米涝渍灾害风险区划模型,并利用GIS技术对三项指数及其权重进行空间化叠加分析,形成陕南玉米涝渍灾害风险区划图。

(1)气候危险性指数(V)

采用暴雨日数(D1)、暴雨过程降水量(D2)、连阴雨日数(D3),3项致灾因子不同强度等级及其发生频次之积作为陕南玉米涝渍灾害气候危险性指数值。陕南玉米涝渍灾害气候危险性风险指数模型为

Vi=Di1×ri1+Di2×ri2+Di3×ri3。

(1)

式(1)中,Vi为陕南玉米涝渍灾害气候危险性风险指数(i=1、2、3,V1、V2、V3分别为暴雨日数(D1)、暴雨过程降水量(D2)、连阴雨日数(D3)的气候危险性风险指数;根据专家评估结合实地调查,在进行玉米涝渍灾害气候危险性叠加分析时,对V1、V2、V3分别赋予0.1、0.2、0.7的权重),Vi值越大,则气候致灾风险程度越大,灾害发生时造成损失越大;玉米涝渍灾害的强度等级具体体现在造成损失的程度,采用专家评估结合实地调查及历史灾情反演,分别赋予轻、中、重度玉米涝渍灾害灾损系数。Di1、Di2、Di3分别为重度、中度、轻度涝渍灾害的发生频次,ri1、ri2、ri3分别为重度、中度、轻度涝渍灾害的灾损系数。

(2)孕灾环境敏感性指数(E)

陕南玉米涝渍灾害孕灾环境敏感性指数主要考虑地形因素对陕南涝渍灾害的影响,以及涝渍灾害较洪灾危害更为突出的特点而构建。由于陕南玉米种植区的特殊地理位置和雨热同季的气候特点,玉米涝渍灾害又可细分为洪灾、涝灾、渍害3类。洪水对玉米的危害比较直接,一是直接冲击玉米植株,使玉米受到淹浸,水流较大时将冲毁玉米地;二是洪水带来的泥沙压毁玉米作物,造成减产甚至绝收。涝害和渍害虽不及洪水对玉米产生的影响那么直接,但在水淹或土壤湿度达到90%时,土壤孔隙被水充满,空气不能自由进入土壤,土壤中有机质不能正常分解为有效养分,玉米根系因得不到氧气而窒息,造成根系受损、腐烂,地上部分变红、下部叶片枯死,作物正常生长代谢和光合作用受到严重影响。同时土壤中积累的CO2和有机酸等有毒物质,不仅降低了根系的吸水能力,还使其生长发育缓慢,甚至停止,长时间的淹水将导致整株死亡。涝渍时空气湿度大,常为病菌滋生、蔓延提供有利条件,此时植株组织软化,抗病能力弱,更加剧了病害发生与流行。基于上述原因,针对特定区域农作物的特定灾害——陕南玉米涝渍灾害,在其孕灾环境敏感性指数构建中,将坡度<15°的地区认为是1级敏感区,15°~25°认为是2级敏感区,25°以上认为是3级敏感区,选择模糊集的线性隶属函数的方法,采用公式(2)对孕灾环境敏感性进行标准化处理

(2)

公式(2)中,Xs为陕南玉米涝渍灾害孕灾环境敏感性评价模型中的坡度,μ(Xs)为标准化后的坡度。利用GIS空间分析技术,得到陕南玉米涝渍灾害孕灾环境敏感区划结果,将评价区分为轻度风险区、中度风险区和重度风险区。

(3)承灾体易损性风险指数(H)

承灾体易损性主要考虑承灾体的规模及易损程度,将2011年陕南3市28县(区)玉米种植面积标准化处理后的数据,作为其承灾体易损性指数,进行风险分布分析。

(4)综合风险区划指数(R)

根据灾害风险形成理论体系,陕南玉米涝渍灾害风险评估模型构建如下

R=∑Vi×cvi+E×ce+H×ch。

(3)

公式(3)中,R为综合风险区划指数;cvi、ce、ch分别为气候危险性指数、环境敏感性指数、承灾体易损性指数的权重系数,依据实地调查和专家评估,分别赋予气候致灾危险性、环境敏感性、承灾体易损性3种不同风险源0.7、0.1、0.2的权重。

2 结果与分析

2.1 涝渍灾害的分类与分布

陕南山地多,耕地少,受地形影响,玉米多种植在坡地、山地和川道平坝区。玉米主要生育期(5—10月)雨热同季,地理气候特点造成陕南玉米涝渍灾害较为多发、频发。根据涝渍灾害具体成灾特征又可分为洪灾、涝灾、渍害3类,分别统计3种类型灾害的发生频次。结果显示,陕南玉米涝渍灾害发生时段在5—10月,其中7—8月为频发期(占总灾害次数的68.8%),9月次之(占总灾害次数的16.5%),5月最少(占总灾害次数0.5%);苗期至穗期(6—8月)以洪水和涝害(涝害伴随洪水出现见多)为主,灌浆成熟期(9—10月)多渍害。陕南玉米种植区均有涝渍灾害出现,涝渍灾害频发区主要分布在汉中的佛坪、留坝、西乡、城固、略阳、宁强、镇巴、勉县和安康的宁陕、镇坪、岚皋、紫阳、平利以及商洛地区。

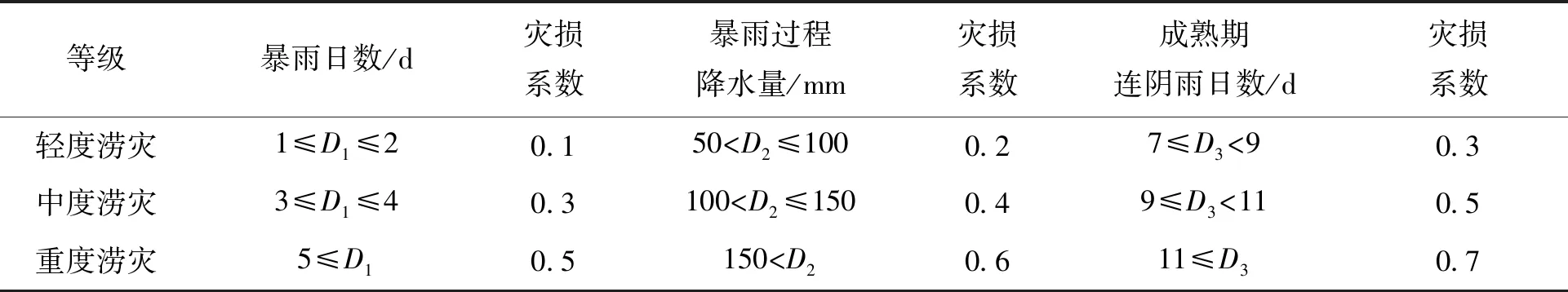

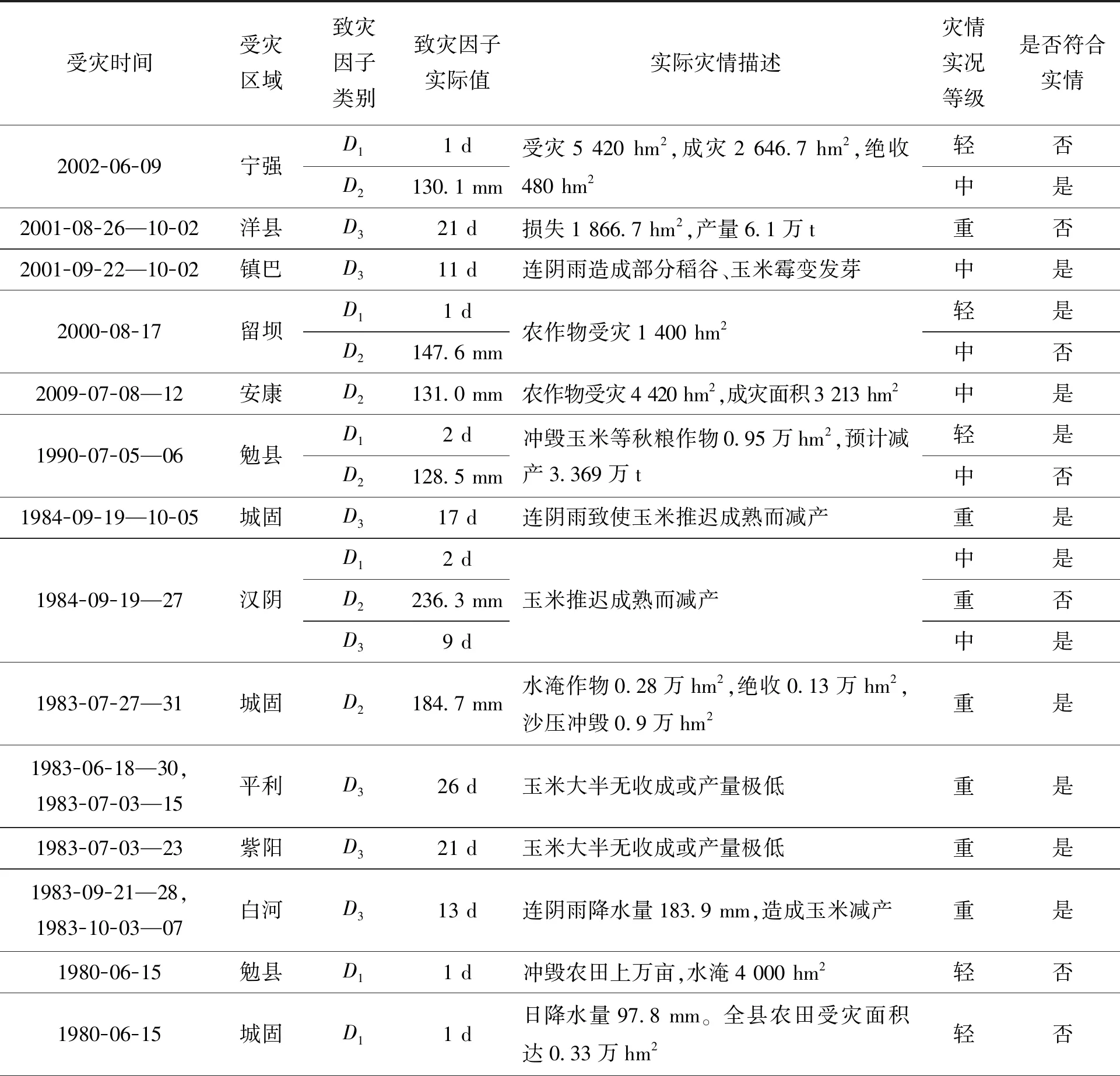

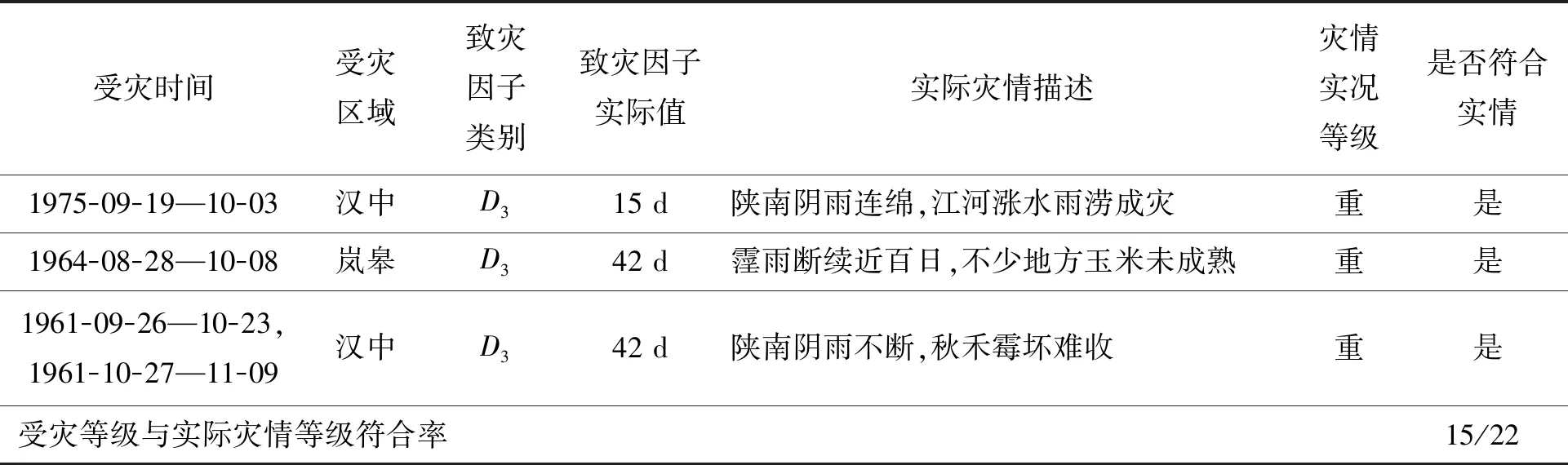

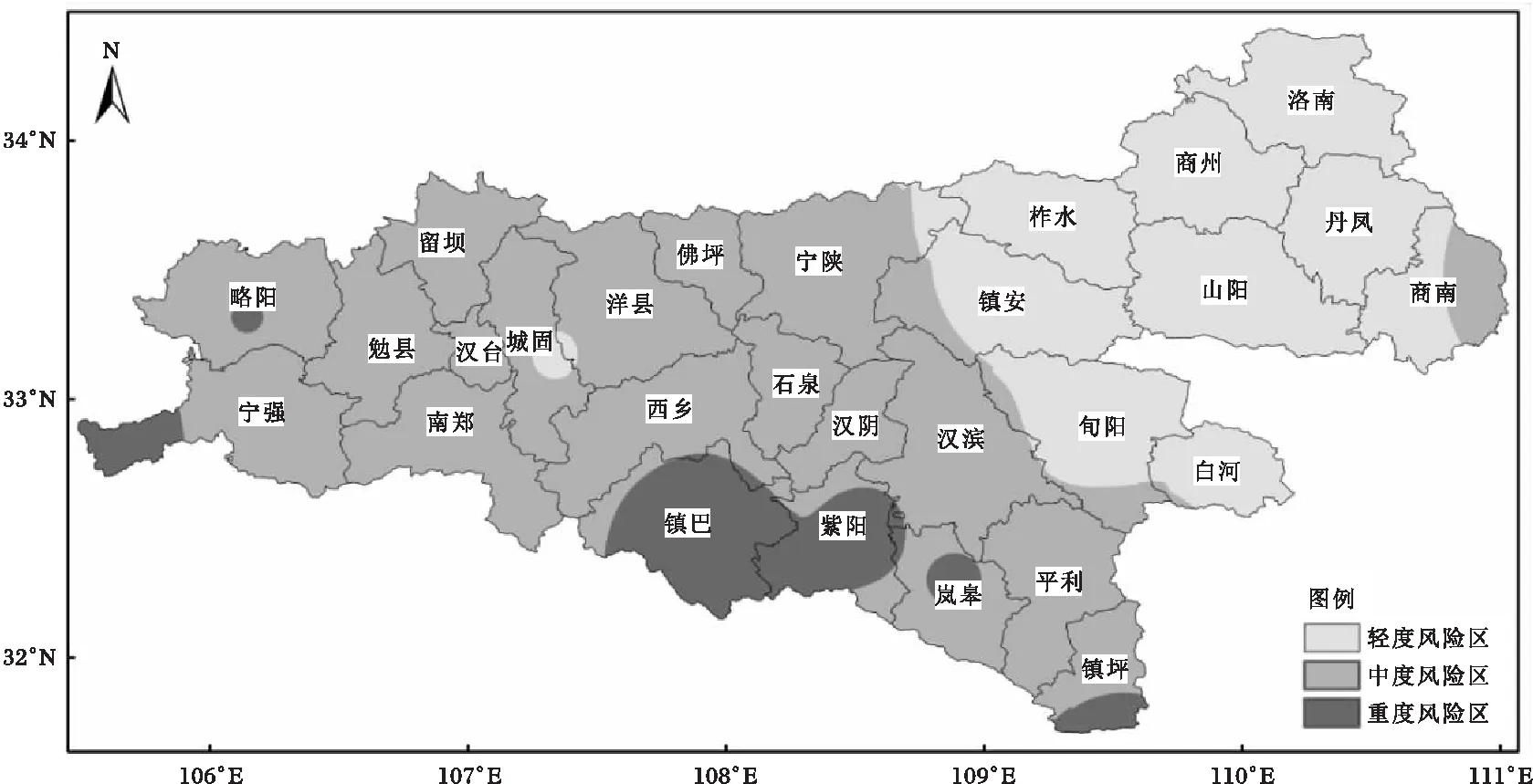

2.2 涝渍灾害指标构建及验证

2.2.1 指标构建 因陕南玉米多种植在坡地,一方面玉米涝渍灾害多由暴雨引起。如2002年6月,略阳县发生短时大风强降水天气,造成全县5 400 hm2玉米被风吹倒和雨埋,估计粮食减产150 t。另一方面,玉米成熟期(8月下旬—10月上旬)的连阴雨天气经常造成陕南即将成熟的玉米秋封或霉烂减产。如2001年9月,城固县降水虽比历年偏少,但时段集中,特别是自9月中旬开始,出现了多年少见的连阴雨过程,对已成熟的玉米构成严重的威胁,一些地块出现玉米发霉现象,一些已收割的玉米因无法晾晒也有生芽、发霉现象。基于上述原因,以玉米生育期内暴雨日数(D1,单位为d)划分陕南玉米涝渍灾害等级:轻度涝灾, 1 d≤D1≤2 d;中度涝灾,3 d≤D1≤4 d;重度涝灾,5 d≤D1。以暴雨过程降水总量(D2,单位为mm)划分陕南玉米涝渍灾害等级:轻度涝灾,50 mm 表1 陕南玉米涝渍灾害指标及其不同等级灾损系数 2.2.2 指标验证 陕南玉米生产中存在的主要气象灾害除了涝渍灾害之外,还有初夏干旱和伏旱[2]。因此,在对陕南玉米涝渍灾害指标进行验证时,无法剥离其他种类灾害对玉米减产的影响,因而未采用传统统计方法对陕南玉米涝渍灾害指标进行验证,而是根据所收集到的典型灾害个例结合专家经验估计对相关指标进行验证(见表2)。 表2 陕南玉米涝渍灾害指标验证 续表 注:D1、D2、D3分别为玉米生育期内暴雨日数(单位为d)、暴雨过程降水总量(单位mm)、8月下旬—10月上旬的连阴雨日数(单位为d)。 由表2可见,22个详细的玉米涝渍灾害个例中,灾害等级指标划分与实际灾情基本符合的个例有15个,7个与实际灾情不吻合,符合率达到68.2%,说明指标划分基本合理,可用于陕南玉米涝渍灾害风险区划和评价。 2.3.1 气候危险性风险区划 对陕南玉米涝渍灾害暴雨日数进行风险区划,结果显示:镇巴、紫阳、岚皋3县为重度风险区,年暴雨日数常达5 d以上;镇安、平利、镇坪及其以西,除镇巴、紫阳、岚皋以外为中度风险区,年暴雨日数常达3~4 d;柞水、旬阳、白河及其以东为轻度风险区,年暴雨日数较少,最多1~2 d。 对陕南玉米涝渍灾害暴雨过程降水量进行风险区划,结果显示:镇巴、紫阳、岚皋、汉阴、西乡5县为重度风险区,年暴雨过程降水量常达150 mm以上;宁陕、汉滨、平利及其以西,除镇巴、紫阳、岚皋、汉阴、西乡5县外,为中度风险区,年暴雨过程降水量常达100~150 mm;镇安、旬阳、白河及其以东为轻度风险区,年暴雨过程降水量最小,一般在50~100 mm。 对陕南玉米涝渍灾害连阴雨日数进行风险区划,结果显示:镇巴、留坝、略阳、宁强4县为重度风险区,灾害年份连阴雨日数常达11 d以上;佛坪、洋县、城固、汉台、勉县、南郑、西乡、紫阳、岚皋、平利、镇坪11县(区)为中度风险区,灾害年份连阴雨日数常达9~11 d;宁陕、石泉、汉阴、汉滨、白河及其以东为轻度风险区,灾害年份连阴雨日数一般在7~9 d。 对陕南玉米涝渍灾害气候危险性风险进行区划,结果显示:镇巴、紫阳为重度风险区,该区暴雨日数≥5 d的年份平均3~4年一次,3~4 d的年份平均2~3年一次, 1~2 d的年份平均3~7 年一次;该区暴雨过程降水量多在150 mm以上,150 mm以下少见;该区连阴雨日数≥11 d的年份平均2~5年一次,9~11 d的年份平均7~13年一次,7~9 d的年份平均5年一次。中度风险区主要分布在除镇巴、紫阳外的宁陕、汉滨、平利、镇坪及其以西区域,该区暴雨日数≥5 d的年份平均7年一次,3~4 d的年份平均3~6年一次,1~2 d的年份平均2年一次;该区暴雨过程降水量≥150 mm的年份平均2~4年一次,100~150 mm的年份平均5~6年一次,50~100 mm的年份平均3~7年一次;该区连阴雨日数≥11 d的年份平均3~5年一次,9~11 d的年份平均5~8年一次,7~9 d的年份平均5~10年一次。轻度风险区主要分布在柞水、镇安、旬阳、白河及其以东区域,该区暴雨日数≥5 d的年份少见,3~4 d的年份最多6年一次,1~2 d的年份平均2年一次;该区暴雨过程降水量≥150 mm的年份少见,100~150 mm的年份平均4~8年一次,50~100 mm的年份平均2~5年一次;该区连阴雨日数≥11 d的年份平均5~6年一次,9~11 d的年份平均5~9年一次,7~9 d的年份平均5~10年一次(见图1)。 2.3.2 环境敏感性风险区划 对陕南玉米涝渍灾害孕灾环境敏感性风险进行区划,结果显示:重度风险区主要分布在汉江及其支流,以及丹江及其支流两岸坡度小于15°的坡耕地;中度风险区主要分布在汉江及其支流,以及丹江及其支流两岸坡度15°~25°的山地;轻度风险区主要分布在汉江及丹江支流两岸的坡度大于25°的高海拔山地。 图1 陕南玉米涝渍灾害气候危险性风险区划 2.3.3 承灾体易损性风险区划 对陕南玉米涝渍灾害承灾体易损性风险进行区划,结果显示,重度风险区主要分布在汉中的宁强、勉县、镇巴,安康的紫阳、汉滨、岚皋、旬阳,以及商洛的镇安、山阳、商州和洛南等地,各县(区)玉米种植面积均在10 191 hm2以上,种植面积最大的是洛南县,玉米种植面积20 539 hm2。中度风险区主要分布在汉中的略阳、南郑、洋县、西乡,安康的石泉、汉阴、平利、镇坪、白河,以及商洛的柞水、丹凤和商南等县(区),该区域玉米种植面积3 962~9 499 hm2。轻度风险区主要分布在汉中的中北部、安康北部地区,该区域玉米种植面积在933~3 418 hm2。 2.3.4 综合风险区划 对陕南玉米涝渍灾害进行综合风险区划,结果显示重度风险区主要分布在镇巴县和洛南县,以及勉县南部、南郑北部、西乡北部、紫阳中部、汉滨区南部。该区镇巴受地形影响降水量大,涝渍灾害风险重;其余部分因玉米种植分布面积较大,涝渍灾害风险较重。中度风险区主要分布在略阳、宁强、勉县、南郑南部、西乡南部、城固、洋县、石泉、汉阴、紫阳南部、平利、岚皋、汉滨北部、旬阳、镇安、商州、山阳、丹凤、商南等县。该区东部因种植面积较大,涝渍灾害风险为中度;西部暴雨多发且降水量大,导致涝渍灾害综合风险为中度。轻度风险区主要分布在留坝、城固和洋县的北部、佛坪、宁陕、镇安、柞水、镇坪、白河等县。该区一是玉米种植面积较小,二是暴雨灾害较轻,总体玉米涝渍灾害风险轻(见图2)。 (1)陕南玉米涝渍灾害发生时段在5—10月。其中7—8月为频发期,占比68.8%;9月次之,占比16.5%;5月最少,占比0.5%。苗期至穗期(6—8月)以洪水和涝害为主,灌浆成熟期(9—10月)多渍害。陕南玉米种植区涝渍灾害频发区主要分布在汉中的佛坪、留坝、西乡、城固、略阳、宁强、镇巴、勉县和安康的宁陕、镇坪、岚皋、紫阳、平利以及商洛地区。 (2)以陕南玉米生育期内暴雨日数(D1),划分陕南玉米涝渍灾害等级为:轻度涝灾,1 d≤D1≤2 d;中度涝灾,3 d≤D1≤4 d;重度涝灾,5 d≤D1。以暴雨过程降水总量(D2)划分陕南玉米涝渍灾害等级为:轻度涝灾,50 mm (3)陕南玉米涝渍灾害综合风险区划结果:重度区域主要分布在镇巴县和洛南县,以及勉县南部、南郑北部、西乡北部、紫阳中部、汉滨区南部;中度区域主要分布在略阳、宁强、勉县、南郑南部、西乡南部、城固、洋县、石泉、汉阴、紫阳南部、平利、岚皋、汉滨北部、旬阳、镇安、商州、山阳、丹凤、商南等县;轻度区域主要分布在留坝、城固和洋县的北部、佛坪、宁陕、镇安、柞水、镇坪、白河等县。 图2 陕南玉米涝渍灾害综合风险区划 (4)陕南玉米涝渍灾害的指标体系主要基于历史灾情反演和专家经验估计建立,同时基于风险评价的基本原理和模型对陕南玉米涝渍灾害各项致灾因子及综合风险进行了区划,研究结果可为陕南玉米种植规划、灾害预警和防御等提供重要参考。随着气候变化及极端天气事件的频繁发生,上述主要基于历史灾害的研究成果,在实际应用中仍需不断修订和完善,并结合实际天气情况灵活应用,才能切实起到防灾减灾,保障农业丰收或减少农业损失的作用。

2.3 陕南玉米涝渍灾害风险区划

3 结论与讨论