苦荞麦产量与主要农艺性状的相关性及灰色关联度分析

2019-05-28张清明马裕群赵卫敏莫庆忠岳永贵

张清明,马裕群,赵卫敏,冷 璐,莫庆忠,岳永贵

(1.六盘水市职业技术学院,贵州 六盘水 553000; 2.六盘水市农业科学研究院,贵州 六盘水 553000;3.六盘水市农业农村局能源站,贵州 六盘水 553000)

苦荞麦学名鞑靼荞麦,蓼科,拉丁名Fagopyrumtataricum(L.) Gaertn,是荞麦栽培种之一[1]。拥有独特、全面、丰富的营养成份,同时,苦荞麦生物类黄酮的含量在1%~2%之间[2],被《本草纲目》、《千金要方》、《中药大辞典》等中药典籍收载,具有安神、活气血、降气宽肠、清热肿风痛、祛积化滞、清肠、润肠、通便、止咳、平喘、抗炎、抗过敏、强心、减肥、美容等功效,被誉为“五谷之王”,三降食品(降血压,降血糖,降血脂)[3-4],是自然界中甚少的药食两用作物。当前,随着生活水平的日益提高,苦荞产品越来越受到广大消费者的追捧,苦荞的产量已不能满足消费需求,提高产量仍然是发展壮大荞麦产业的第一要务。据相关研究报道,影响苦荞麦产量的因子较多[5-25],如气象、病虫害、肥效、栽培密度、株高、主茎节数、主茎分枝数等,但大都针对个别因子的1年数据进行分析,且所涉及品种较少。杨明君等[5]、杨玉霞等[6]、陈稳良等[7]、徐芦等[8]、时政等[9]、罗燕等[10]、李月等等[11]、郭菊卉等[12]、王慧等[13]、王欣欣等[14]分别研究了多个性状对产量的影响,李春花等[15]、汪灿等[16]、时政等[17]、安守强等[18]、邢凤丽等[19]、杨修仕等[20]、王慧等[21]、陈庆富等[22]、熊永军[23]分别从播期、播量、果壳厚度、种植密度对苦荞麦产量及品质的影响进行了研究,研究结果大同小异。研究表明,对苦荞产量的主要影响因子均体现在株高、主茎分枝数、单株粒重、单株粒数、千粒重、生育期、有效花序数、密度、主茎节数、单穗花结实数等,但各自研究的偏重不同,影响因子的排序不同,结论存在差异。本研究利用国家现代农业产业体系荞麦展示(2014—2016年)六盘水展示点13个苦荞品种和贵州省荞麦品种区试(2015—2016年)的7个苦荞品种(系)共20个品种(系)的实验数据,进行产量与相关性状间的相关性及灰色关联度分析,了解各性状与产量间的相关性,明确各性状对产量的主次依存关系,为苦荞新品种选育及栽培技术研究提供参考。

1 数据及方法

1.1 数据来源

本文研究对象来源于国家现代农业产业体系荞麦展示六盘水展示点数据和贵州省荞麦品种区试六盘水试点数据。其中,国家现代农业产业体系荞麦展示(2014—2016年)共有13个苦荞品种,取3年平均数;贵州省荞麦品种区试(2015—2016年)有7个苦荞品种(系),取2年平均数。对共20个品种(系)数据进行分析。

1.2 分析方法

用DPS 7.05数据处理系统和Excel软件进行数据处理,采用灰色系统理论中的灰色关联度分析法[24-25]进行分析。将产量及8个主要农艺性状因素视为一个灰色系统,将参比数列单位面积产量定义为x0(母序列),各性状指标定义为xi=(x1,x2,x3…x8)=(全生育期,基本苗,主茎分枝数,主茎节数,株高,单株粒数,千粒重,单株粒重),数据经标准化后,设定分辨系数为0.5,计算关联度,根据关联度排序位次确定苦荞麦各农艺性状对产量影响的主次关系。

2 结果分析

2.1 苦荞麦产量与农艺性状

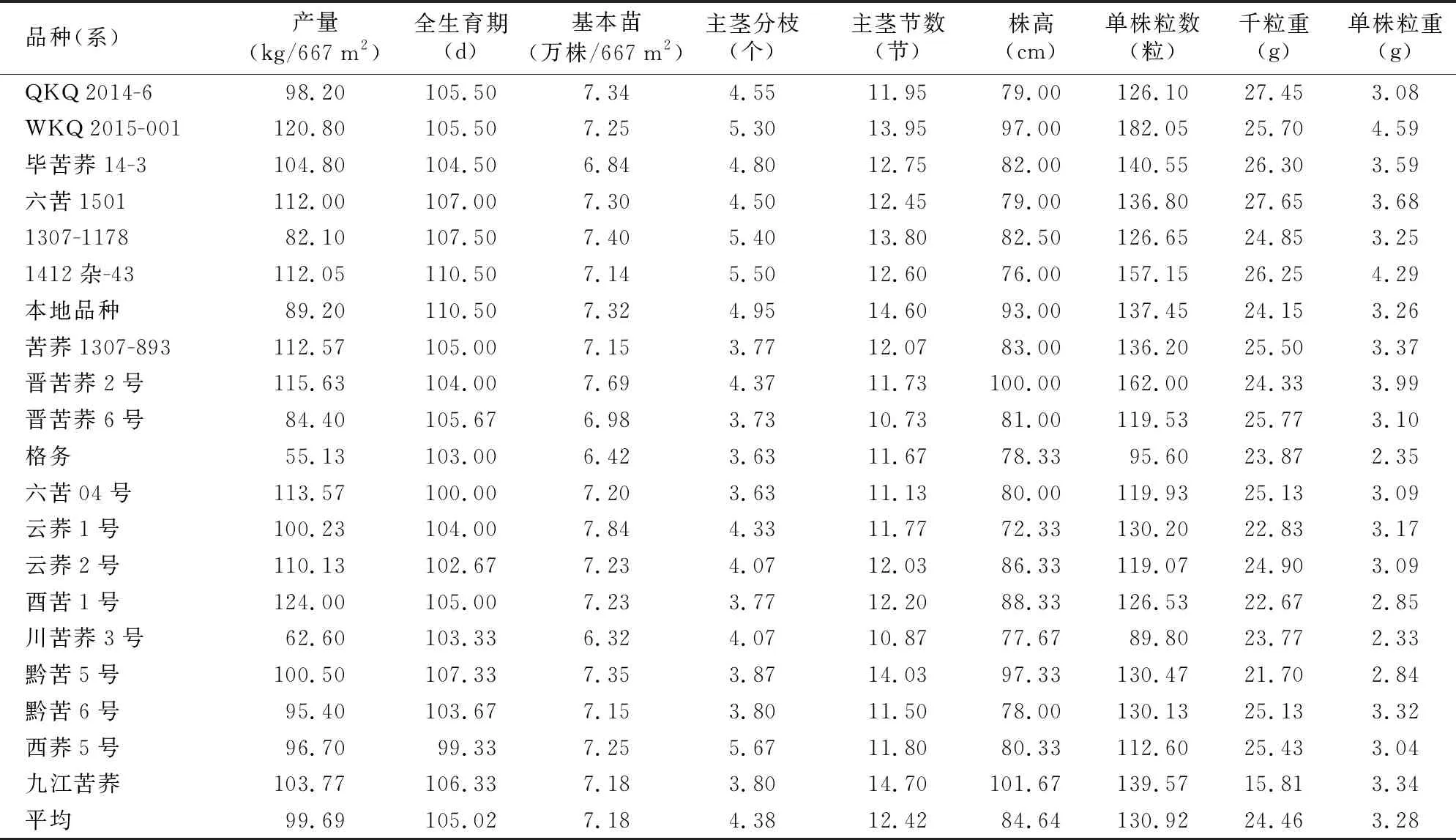

如表1所示对数据进行处理,20个苦荞品种(系)间平均产量为99.69 kg/667 m2,格务苦荞最低(55.13 kg/667 m2),酉苦1号最高(124.00 kg/667 m2);全生育期最早99.33 d,最晚110.5 d,平均105.02 d;基本苗在6.32万~7.84万株/667 m2之间;主茎分枝最少3.63个,最多5.67个,平均4.38个;主茎节数在10.73~14.70之间,平均12.42;平均株高84.64 cm,最高101.67 cm,最矮72.33 cm;单株粒数WKQ 2015-001最多,为182.05粒,川苦荞3号89.80粒最少,平均为130.92;千粒重九江苦荞最低(15.81 g),六苦150最高(127.65 g),平均为24.46 g;平均单株粒重3.28 g,WKQ 2015-001最高为4.59 g,川苦荞3号最低(2.33 g)。

表1 苦荞麦产量与农艺性状表

品种(系)产量(kg/667m2)全生育期(d)基本苗(万株/667m2)主茎分枝(个)主茎节数(节)株高(cm)单株粒数(粒)千粒重(g)单株粒重(g)QKQ2014-698.20105.507.344.5511.9579.00126.1027.453.08WKQ2015-001120.80105.507.255.3013.9597.00182.0525.704.59毕苦荞14-3104.80104.506.844.8012.7582.00140.5526.303.59六苦1501112.00107.007.304.5012.4579.00136.8027.653.681307-117882.10107.507.405.4013.8082.50126.6524.853.251412杂-43112.05110.507.145.5012.6076.00157.1526.254.29本地品种89.20110.507.324.9514.6093.00137.4524.153.26苦荞1307-893112.57105.007.153.7712.0783.00136.2025.503.37晋苦荞2号115.63104.007.694.3711.73100.00162.0024.333.99晋苦荞6号84.40105.676.983.7310.7381.00119.5325.773.10格务55.13103.006.423.6311.6778.3395.6023.872.35六苦04号113.57100.007.203.6311.1380.00119.9325.133.09云荞1号100.23104.007.844.3311.7772.33130.2022.833.17云荞2号110.13102.677.234.0712.0386.33119.0724.903.09酉苦1号124.00105.007.233.7712.2088.33126.5322.672.85川苦荞3号62.60103.336.324.0710.8777.6789.8023.772.33黔苦5号100.50107.337.353.8714.0397.33130.4721.702.84黔苦6号95.40103.677.153.8011.5078.00130.1325.133.32西荞5号96.7099.337.255.6711.8080.33112.6025.433.04九江苦荞103.77106.337.183.8014.70101.67139.5715.813.34平均99.69105.027.184.3812.4284.64130.9224.463.28

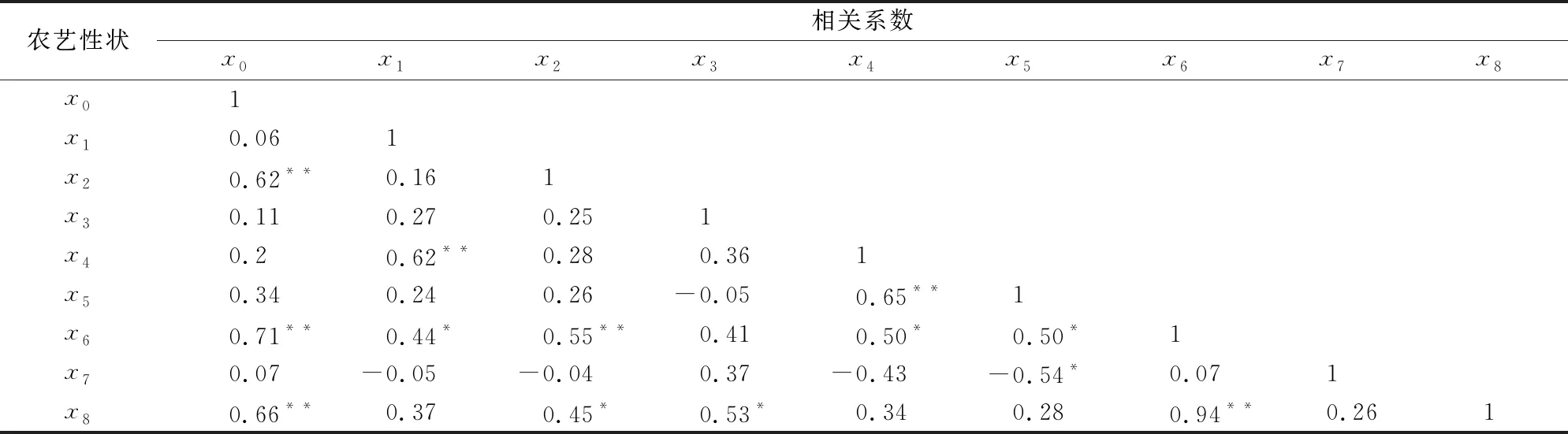

2.2 苦荞麦产量与同一性状间的相关性分析

如表2所示,各农艺性状之间,全生育期与主茎节数、株高呈极显著正相关,与单株粒数呈显著正相关,株高与主茎节数呈极显著正相关,单株粒数与基本苗呈及显著正相关,与全生育期、主茎节数、株高呈显著正相关,单株粒重与单株粒数呈极显著正相关,与基本苗、主茎分枝数呈显著正相关,株高与千粒重呈显著负相关,相关系数为-0.54,与全生育期、基本苗、主茎节数呈负相关,但不显著,主茎分枝数与株高呈负相关,也不显著,其他均为正相关,但不显著。

表2 苦荞农艺性状与产量的相关性分析

农艺性状相关系数x0x1x2x3x4x5x6x7x8x01x10.061x20.62**0.161x30.110.270.251x40.20.62**0.280.361x50.340.240.26-0.050.65**1x60.71**0.44*0.55**0.410.50*0.50*1x70.07-0.05-0.040.37-0.43-0.54*0.071x80.66**0.370.45*0.53*0.340.280.94**0.261

注:*代表p<0.05,**代表p<0.01。

所有农艺现状与产量均呈现正相关,其中与基本苗、单株粒数、单株粒重达到极显著水平,相关系数分别为0.62、0.71、0.66。

2.3 苦荞麦产量与农艺性状间的灰色关联度分析

如表3所示,各农艺性状与产量之间的关联度依次为:基本苗>单株粒数>全生育期>千粒重>单株粒重>株高>主茎节数>主茎分枝数。根据关联度分析原理,关联度越大,则表示参考指标越重要,关联度越小,则表示与参考数列关系越远。在8个苦荞麦的主要性状中,基本苗、单株粒数、全生育期、千粒重和单株粒重这5个主要性状与产量性状关联度较高,其值分别为0.763 9、0.763 6、0.756 9、0.749 4、0.746 6,是影响产量的主要因素。

表3 苦荞麦农艺性状与产量的灰色关联度分析

关联矩阵x0关联度排序0.7569x130.7639x210.6034x380.7244x470.7346x560.7636x620.7494x740.7466x85

3 结 论

通过相关性分析发现,苦荞麦产量与部分性状的相关性较弱,产量与全生育期、千粒重、主茎分枝数和单株粒重的相关系数为0.06、0.07、0.11和0.2,仅与基本苗、单株粒数、单株粒重达到极显著水平,而根据关联度分析原理表明,苦荞麦产量与基本苗、单株粒数、全生育期、千粒重和单株粒重等性状关联度均较高,这可能是分析方法间的差异所致。结果表明,基本苗、单株粒数、单株粒重是决定产量的主要因素。在苦荞麦新品种选育工作中,为选出高产新品种,应以单株粒数作为选择的主要标准。在苦荞麦生产活动中,应适当提高播种密度,保证基本苗数。另外,本研究使用的农艺性状较少,没有考虑品种茎粗、花序数、单花序结实数、叶面积指数、病虫害以及气候等对产量的影响,需要在下一步研究中进一步完善。