《算学宝鉴》用韵与16世纪山西汾阳方言

2019-05-24朱光鑫

朱光鑫

(北京师范大学 文学院,北京 100875)

王文素,明代中叶山西汾阳数学家,生卒年不详,主要活动在明正德、嘉靖年间。其定稿于嘉靖元年(1522年)的数学著作《算学宝鉴》中有大量诗歌。这些诗歌以普及数学知识为主,文辞简单易懂,同时作者很重视诗歌的叶韵问题:“既成,憾其闻见之不广,采辑之不多,而又愧词句之不工,音韵之不叶。”[1]xxii考察这些诗歌的用韵,发现其用韵十分灵活,基本不遵平水韵,正其所谓:“编成俚句授童徒”[1]385,很大程度上反映了当时当地的实际语音。这就成了我们研究明代语音史的一份宝贵材料。

《算学宝鉴》在明清流传不广,鲜为人知。时至今日,也仅国家图书馆藏一抄本,曾被收入《中国科学技术典籍通汇·数学卷》影印出版[2]。刘五然等曾对《算学宝鉴》做过校注,由科学出版社2008年出版,本文依据的便是这个版本①该书校注者对部分韵脚字有所改动,笔者研究中也同时参照了《中国科学技术典籍通汇·数学卷》影印本。另外,文中所引韵例“,”表示首句入韵字,文中标注页码为《算学宝鉴校注》页码。。

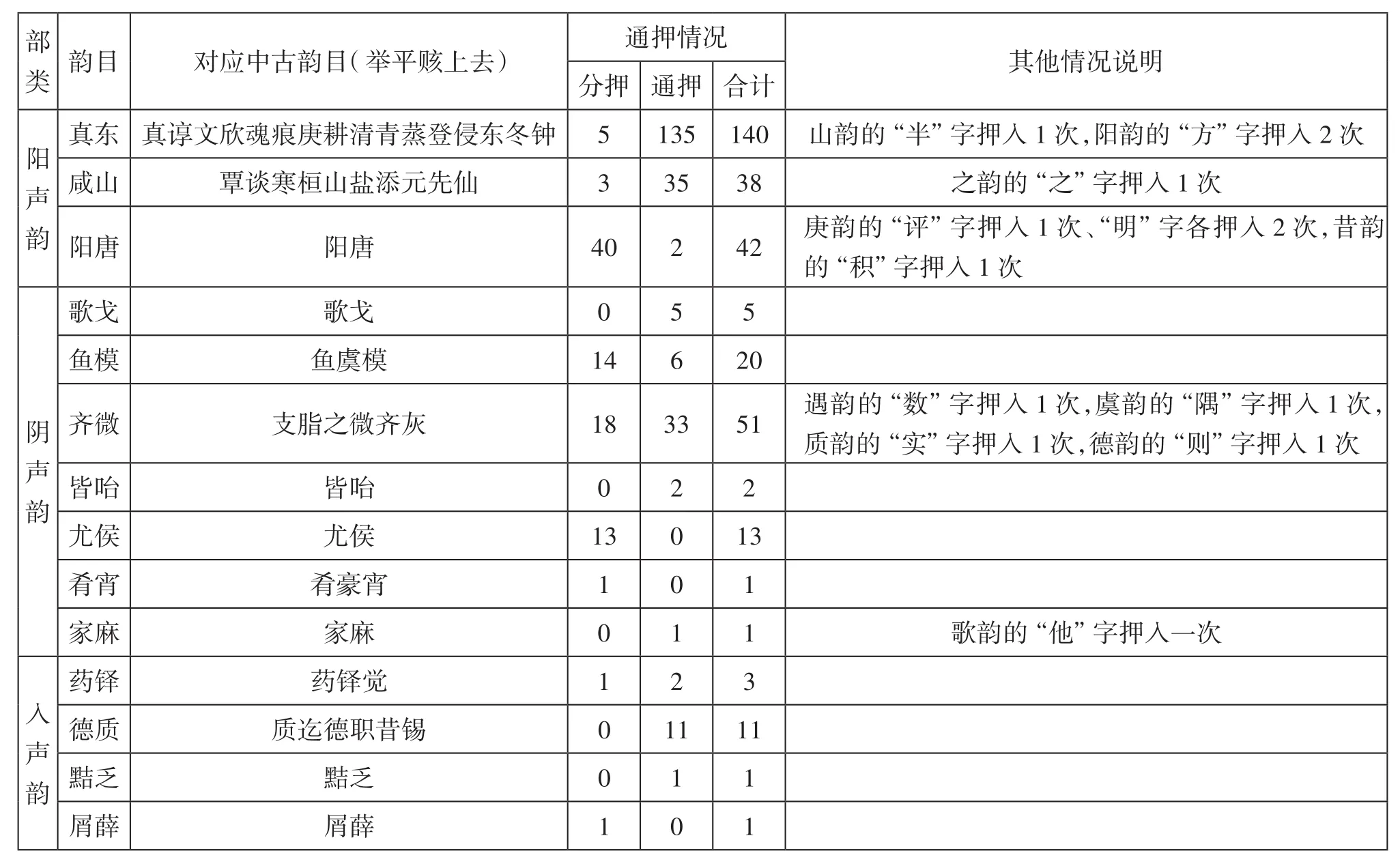

今本《算学宝鉴》中存算学诗歌353首,其中算学诗为335首,算学词18首。由于算学诗歌具有一定的承袭性,我们为保证研究材料的纯洁性,剔除掉沿袭前人的诗②根据现有的材料看,在王文素之前,宋元时期便有了算学诗歌。比勘前代数学著作,我们发现王文素的算学诗歌中有17首算学词来自《九章详注比类大全》,1首不明来源,它们不纳入本文研究范围。而算学诗有8首来自前人:“学算总诀”(p17)引自《九章详注比类大全》;“乘法”(p32)、“加法”(p34)、异乘同除(p166)、盘粮仓窖诀(p237)、堆垛(p251)、就物抽分(p293)与《详明算法》大体相同;“求一代乘”(P43)引自《乘除通变本末算法》。。如此一来,《算学宝鉴》中就有327首自创算学诗。这些诗主要以五、七言为主,一韵到底,偶有转韵,多同调相押,少数异调相押。首句既有入韵,也有不入韵,我们判断首句入不入韵的方法为刘晓南先生的类推法[3]。以此方法,最终辑得329个韵段。经过系联与分析,我们将《算学宝鉴》用韵分为14部,其中阳声韵3部,阴声韵7部,入声韵4部。由于材料所限,“文献不足征”,这14部并不能充分反映王文素语音面貌,但是揭示出了一些值得关注的现象。我们从阳声韵、阴声韵、入声韵三个方面来勾稽《算学宝鉴》用韵特点(见表1)。

表1 《算学宝鉴》用韵情况简表①表中韵目指《算学宝鉴》用韵的韵部,每部的韵字列出《广韵》韵目。进行韵段押韵统计时,以《广韵》同用、独用作为参照,把符合《广韵》同用、独用规定的用韵叫作分押,不符者叫通押。通押(指出韵或借韵)是我们归纳《算学宝鉴》韵部的依据。特殊用韵则附加补充。

一、 阳声韵

(一)臻深曾梗通五摄舒声同用

从通押情况看,真东部含有140个韵段,通押135次,占总数的96%。其中,臻摄内部通押16次,臻深通押13 次,曾梗摄通押41次,臻曾梗通摄通押65次。举例如下(举平赅上去,下同):

谆魂痕侵同用:旬,深。昏。根。轮(集算诗其三卷始)

真文魂蒸侵同用:乘,存。寻。真。分(卷九·里里相乘p107)

清青东冬钟同用:情,宗。终。零。胸(卷十二·论除尽否p147)

真清耕蒸庚东同用:乘,行。因。攻。清。真。乘。成。行。争(卷二十·新编盘粮仓窖诀p237)

据此,“真谆文欣魂痕庚耕清青蒸登侵东冬钟”已经合为一部,五摄已经同用。结合现代山西方言②本文所引方言材料大部分引自侯精一、温端政主编《山西方言调查研究报告》,山西高校联合出版社1993年版,引用其他资料另注。,在汾阳方言文读层中,“臻深曾通梗”这五摄的主要元音和韵尾是相同的:根臻=庚梗[kəŋ],心深= 新臻= 星梗[ɕiəŋ],魂臻= 红通[xuəŋ],群臻= 穷通[ʨyəŋ]。

乔全生先生(2008)指出,晋方言“臻深曾通梗”五摄同韵发端于唐五代。在唐五代山西文士用韵中只出现少数用例:“臻梗通押”1例、“臻深通梗”1例、“深梗通押”1例[4]209-210。据丁治民先生(2002)考察,金末晋南道士侯善渊诗词用韵中臻通摄已经合流[5]。五摄同韵的用例到明清大量出现,明末清初李渔《闲情偶寄》中便明确记载过这一现象:“九州之内,择其乡音最劲,舌本最强者而言,则莫过于秦晋二地。不知秦晋之音,皆有一定不移之成格。秦音无东钟,晋音无真文;秦音呼东钟为真文,晋音呼真文为东钟。”[4]216由此,文读层“臻深曾通梗”同用确为16世纪汾阳方言一大特点。

(二)宕摄与曾梗通摄的通押

在《算学宝鉴》中宕摄一般自叶,但出现了5例宕摄字与曾梗通摄字通押的情况:

庚阳同用:良,强,明(卷七·无题p89)①《算学宝鉴校注》校注者认为:“原歌诀尾句为‘古人遗法甚详明’,似为抄误。为押韵,校者改为‘明详’”。 参见刘五然等《算学宝鉴校注》,科学出版社2008年,第94页。;评,方。长(卷三十五·无题p437)

庚阳唐同用:方,长。当。行(行列义)。明(卷一·乘除变数p17)

蒸庚阳同用:乘,明。成。方。行(施行义)(卷二十八·勾股弦互求口诀p343)

清庚蒸东阳同用:方,通。称。明。零(卷十六·平方带分子p185)

还有1例宕摄与梗摄入声昔韵字通押:

阳唐昔同用:长,当。积②《算学宝鉴校注》校注者认为:“为了合仄押韵,将原‘取阔须开立方积’改为‘取阔还须开立方’”。参见刘五然等《算学宝鉴校注》,科学出版社2008年,第459页。(卷三十六·田积乘长阔p457)

在今汾阳方言中,梗摄入声与宕摄的白读音、果摄相近,如:积梗入[ɕiəʔ],长宕[ʦhuɔ],当宕[tuɔ],多果[tɤɯ]③此处记音取自孔敏《山西汾阳方言语音研究》,山西师范大学2015年硕士学位论文,第196、114页。。诗歌用韵,应该使用的是文读音,但可能会混入零星的白读音,这是很正常的。由此我们认为,昔韵的“积”字押入宕摄,反映的应该是当时宕摄的白读音。但是今汾阳方言的宕与曾梗通摄舒声,无论文白读,都决不相押。今汾阳方言中,宕摄文读为[uÃ]、[Ã]、[iÃ],白读为[ɔ]、[iɔ]、[u]④《山西方言调查报告》与孔敏调查不一致。根据孔敏的调查,汾阳方言宕摄字读[ɔ]、[iɔ]、[uɔ],但很少有文白异读,可见孔敏《山西汾阳方言语音研究》,山西师范大学2015年硕士学位论文,第89、96页。然而《山西方言调查报告》认为有文白异读,宕摄字白读为[ɔ]、[iɔ]、[u]。此处依据的是《山西方言调查报告》,山西高校联合出版社1993年版,第445页。,曾梗通仅一读,读为[əŋ] 、[iəŋ] 、[uəŋ]。

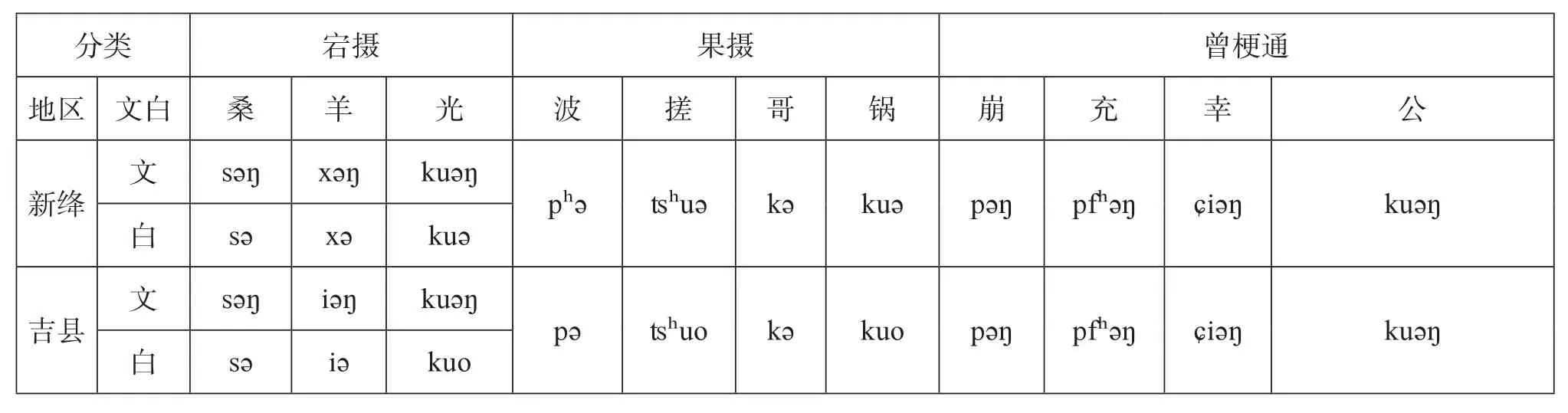

怎么解释《算学宝鉴》这五例用韵呢?考察现代山西方言,我们发现,今晋南方言中宕与曾梗通、果摄存在这样一种关系(参见表2):宕江文读=曾梗通,宕江白读=果:

表2 晋南方言中宕与曾梗通、果摄文白关系⑤ 本表语音资料中“桑”“羊”记音来自《山西方言调查报告》,山西高校联合出版社1993年版,第195、197页。“光”字及果、曾梗通记音来自韩沛玲《山西方言音韵研究》,商务印书馆2012年版,第127页。

这与《算学宝鉴》用韵反映的格局是一致的。乔全生先生(2008)指出,从历史文献来看,唐颜师古《匡谬正俗》所记之“俗呼”,便有宕与曾梗通摄通转的例子,如呼“杨”为“盈”,呼“章”为“钟”。宕与曾梗通摄相押,在敦煌变文中也有用例,这应该是唐西北方言的反映。金末道士侯文渊诗词用韵中也有两例,被认为是金末晋南方言的特点。虽然宋金元时期,宕梗与曾梗通相押在并州片很少见,但并不是没有。在宋代太原(今属并州片)诗人王安中诗歌中出现1例,明末清初的傅山《音学训》的声训中也有1例:“名也者,响也”。在二十世纪五十年代中出版的反映晋中方言的《中路梆子》中存在宕梗通用。据此,乔全生先生认为,在明末清初以前,并州片也应该是存在宕梗通押的[4]224-226。

由此,我们可以猜想在16世纪山西汾阳(今属吕梁片,但地理位置与并州片靠近)方言中也存在这样的关系:宕与曾梗通的文读层,跟今天的晋南方言一样同韵。而今汾阳方言中宕与曾梗通文读不同韵,是受后来权威方言的影响,发生了替换,使得宕摄与曾梗通发生了文读层分化,这个分化的过程发生在了明代以后。王文素《算学宝鉴》比傅山的《音学训》早了一个多世纪,无疑为乔先生的观点提供了佐证,应该引起重视。

(三)咸山摄通押

在《算学宝鉴》中,咸山摄含韵段38个,通押35次,占总数的 92%,其中山摄内部通押19次,咸山摄通押16次。举例如下:

先仙桓山同用:般,间。田。偏。宽(卷七·无题p93)

先仙桓覃同用:肩,莲。偏。桓。堪(卷一·比肩口诀p18)

先仙桓谈同用:边,三。宽。偏。观(卷十八·六角田截积p221))

元先寒仙盐同用:传,安。廉。玄。源(卷十六·新编平方开积口诀p183)

覃谈元先仙同用:源,连。堪。三。玄(卷七·飞归口诀p85)

据此,“覃谈盐添寒桓山元仙先”合为一部。验之汾阳方言重合度颇高。在今汾阳方言文读层中,咸山摄已经合流,-m韵尾消失。例如:南覃[nÃ]、三谈[sÃ]、尖盐[ʨiÃ]、甜添[iÃ]、安寒[ŋÃ]、团桓[uÃ]、山山[ʂÃ]、言元[iÃ]、全仙[ʨyÃ]、年先[iÃ]①《山西方言调查研究报告》中关于咸山摄文白异读的记音前后不一致,在上卷第七章《山西方言文白异读》中记音为[ã]。在第十章《山西方言字音对照》中记为[Ã]。而在孔敏的《山西汾阳方言语音研究》中均记为[ã]。笔者在此做了统一处理为[Ã]。。

咸山摄合流后,音值会迅速发生变化。在今汾阳方言中咸山摄存在成系统的文白异读,咸山摄开口一等见系白读为[i],山摄合口三等精组、牙喉音读[y],山摄合口三等其他字、合口一等字读[u]。例如:敢咸开一[ki],旱山开一[ɕi],安山开一[ŋi],拳山合三[ʨy],园山合三[y],

团山合一[tu]。而在《算学宝鉴》用韵中恰有一例:

覃元寒之同用:原,安。之。堪。原(卷二十六·母子相同求源p329)

由此,我们推断汾阳咸山摄文读合流,白读变读为[i]、[y]、[u]在 16 世纪可能已经形成。

(四)山臻通押

山臻通押是晋方言史中一个极其特殊的现象,在宋金时期山西南北中部都有出现,但在元代以后的文献中尚未发现用例[4]222。然而在《算学宝鉴》用韵中恰也有1例:

真文魂山同用:闻。身。昏。半(卷一·先贤格吕p17)②《先贤格言》首见于《九章详注比类大全》,但王文素做了修改。王文素将第四句“不留心至老无能”改为“不留心徒老其身”。第六句“如空中日月无光”改为“如空中日月昏昏”。

在今汾阳方言中,臻摄没有文白异读,只读为[əŋ]。而咸山摄存在成系统的文白异读[ã]/[i]、[y]、[u],殊难相押。但是我们注意到,在今山西灵石(属并州片,与汾阳地理位置相近)方言中臻摄白读与山摄主要元音相近,灵石方言中臻摄字的文读为[əŋ],白读为[æ],例如:根[kəŋ]/[kæ],人[zəŋ]/[[zæ],阵[ʦəŋ]/[[ʦæ],门[məŋ]/[mæ];山摄一、二等字读为[ɑ],例如:端[duɑ]、关[kuɑ]、山[sɑ]③灵石方言山摄的记音取自王琼《并州片方言语音研究》,北京大学2012年博士论文,第67页。在《山西方言调查报告》中只有韵母的记音,记音略有不同,《山西方言调查报告》记为[]。。16世纪的汾阳方言是否真的也存在这种情况?还是仅仅是偶然的讹误?这还有待全面考察能反映明代山西方言的其他材料。

二、 阴声韵

(一)止蟹摄支灰通押

在《算学宝鉴》用韵中,支微部押韵51次,其中支脂之同用18次。齐韵押入支脂之8次,韵字有“第题齐栖”。微韵押入支脂之11次,韵字有“依非归微围”。灰韵字押入支脂之微10次,韵字有“推枚堆”。例如:

之支齐同用:题,栖。之。疑。知(卷二十五·匿积盈不足p311)

之支微同用: 熙,非。机。时。知(集算诗其六卷);归,知。疑(卷一·认六法名p16)

之微灰同用:之,枚。围(卷三十二·平方积物求周径无题p402)

之支齐灰同用:推,题。移。宜。知(卷二十二·不用满数以少减多口诀p271);齐,奇。之。施。推(卷二十六·方程p319)

之支微灰同用:知, 之。堆。奇。宜(卷一·相乘定数口诀p18);围,枚。基。宜。围(卷三十二·平方积物求周径无题p402)

支脂之与微、齐、灰韵通押,在山西方言中十分常见。正如乔全生先生所言:“纵向看,晋方言从唐五代西北方音和唐末山西籍文士用韵一直到现代都保持着止蟹摄读细音的特点;横向看,晋方言南部、中部、西部保守地区都保留了这一特点”[4]168。支脂之与微、齐、灰韵通押,在同一时期的其他韵文材料中十分常见,明代浙江杭州算学家吴敬(约生活在1385年—1455年前后)算学歌诀(成书于1450年)①朱光鑫《〈九章详注比类大全〉用韵与15世纪杭州方言》(待刊)涉及吴敬算学歌诀的分析。、明代湖北罗田医学家万全(1499年—1582年)医学歌诀用韵[6]、明代江西金溪医学家龚廷贤(1522年—1619年)医学歌诀用韵[7]、明末清初山西太原文士傅山(1607年—1684年)古体诗用韵[8]也有同样的用例。在大部分现代北方方言中,支脂之与微、齐、灰韵也是可以押韵的。由此看来,这是明代语音史上一个广泛存在的现象。

(二)支微与鱼虞的通押

在《算学宝鉴》中出现了2例支微与鱼虞的通押:

之支虞同用:奇,亏。数(卷四·归总还零p52)

之灰虞微同用:围,枚。隅。围。知(卷三十二·先求层径口诀p404)

依据仅有的材料,我们只能推断,在16世纪汾阳方言中可能保留有一定的支鱼通押的情况,在同一时期的傅山古体诗用韵中也出现了3例。我们认为这应该是“支微入鱼”,这个曾经广泛存在过的语音现象在王文素时期实际语音中的体现。

(三)“儿”字、“是”字的音读

在《算学宝鉴》中,儿字押韵5次,均与“之”“时”“思”“施”“知”“奇”“移”字相押,而其在今汾阳方言中读为[ɤ],与支脂之诸韵不叶。据此,我们认为16世纪汾阳方言中,“儿”字尚未发生变读。另外,《算学宝鉴》中异调相押比较少见,集中体现在“是”字上。“是”字押韵3次,均与去声的“二”“四”“自”“位”“第”等字相押,“是”字已浊上变去。

三、 入声韵

在《算学宝鉴》中,德质部含韵段11个,11次通押反映的都是入声韵尾-p、-t、-k的混押。举例如下:

质德缉锡同用:实,则。立。的。积(卷一·认法实p16)

昔质锡职同用:积,实。的。直。失(卷四十·圆田截弦矢p502)

同时还有两例德质部韵字与阴声韵通押的例子:

支之德同用:则,施。支。之。奇(卷二十五·递支盈不足p307)

支齐质同用:题,实。知(卷二十三·无题p288)

另外黠乏、屑薛各同用一次。依据这些有限的材料,我们只能判断出《算学宝鉴》中入声韵尾-p、-t、-k有合并的现象,变得很不稳定,发生了与阴声韵混押的现象。验之现代山西汾阳方言,-p、-t、-k混押的这些韵字的韵尾都已经变为喉塞音-ʔ。例如:一质[iəʔ],立缉[liəʔ],尺昔[ʦəʔ]。因此在 16 世纪汾阳方言中喉塞音韵尾-ʔ可能已经产生。

四、 结论

至此,通过系联分析韵脚字,联系现代山西方言,我们基本可以判断《算学宝鉴》用韵反映了16世纪山西汾阳方言若干特点:(1)从阳声韵看,臻深曾梗通文读层同韵;宕摄有文白异读,宕摄文读与曾梗通同韵;咸山摄文读层合流,白读层[i]/[y]已经产生。(2)从阴声韵看,之灰通押、支鱼通押。(3)从入声韵看,入声韵尾-p、-t、-k合并,喉塞音韵尾-ʔ已经产生。由此看来,《算学宝鉴》是我们研究汾阳方音史的宝贵材料,应该予以重视。明代同样是山西方言历史发展的一个重要时期,但目前研究相对比较薄弱,我们应该迎头赶上。