为什么要避孤平?

——律诗美学原理探析

2019-05-23

(高雄师范大学 国文系,台湾 高雄 80201)

一 前言

“孤平”是诗律学中一个重要的问题,也是不容易说清楚的问题;小小一个孤平句,涉及的范畴非常广泛。首先,问题可分成三部分思考:(一) What(内容面),亦即“什么是孤平(或什么不是孤平)?”(二) How(工艺面),“如何避孤平?”(三) Why(动机面),“为什么要避孤平?”前两个问题属于诗律学,古今格律之书和学术论文已有相当的论述足供归纳,第三个问题“为什么要避孤平?”则非诗律学所能回答,因为这是属于美学的问题。

处理这个问题首须突破观念与材料方面的局限。观念方面,我们得认知孤平不是一个孤立的问题,而须纳入律诗整体结构中看待。诗律学也不是孤立的一门学问,而须纳入美学系统中,给予合适的定位。长期以来诗律学没有跟美学建立关系,甚至没有跟诗歌内容产生关系,它以过度理性和封闭的性格在自身内部将诗歌形式系统化,这样的专业系统固然足以形成一门独立的学科,但任何事物都不会是孤立的存在,必须与他者声息相通,才能显现存在的意义。诗律学是诗歌形式之学,自然应该归属于美学之下,作为美学思想和艺术品之间的中介机转。

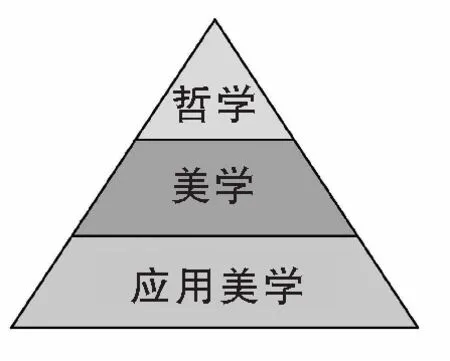

然而美学是一个庞大的体系,诗律学在其中应如何定位呢?美学本自哲学而来,一套哲学思想转换为相应的美学思想之后,产生美学理论;理论的内容至少涵括三个层级,第一层级是抽象的美学原理,第二层级是指导性的美学法则,第三层级是实际操作的工法或细则。以诗律学的内容来说,应该属于第三个层级,它与第一层美学原理、第二层美学法则,是“上位”与“下位”的关系。因此诗律学中不能解决的问题,势必得推溯到上位去寻求理论性的支持。此所以“为什么要避孤平?”是一个高阶的美学问题。

可是找对方向与路径,并不代表就能顺利通行。唐代诗律失传已久,文献资料付诸阙如,杜甫曾提到盛唐时“诗律群公问”。可见当时“诗律”是士大夫热衷的议题,长安高级文化圈讨论的当不会是什么作诗口诀,而应该是唐律之精要,孤平问题可能就在其中,然而这些只能想象了。目前我们所接收的诗律常识以明清时代留下的为主,其中蒙学资料还占了不少比重。近现代诗律学主要根据明清旧说,对作品进行广泛的验证与统计,方法虽较为精确,但问题仍然停留在原点。

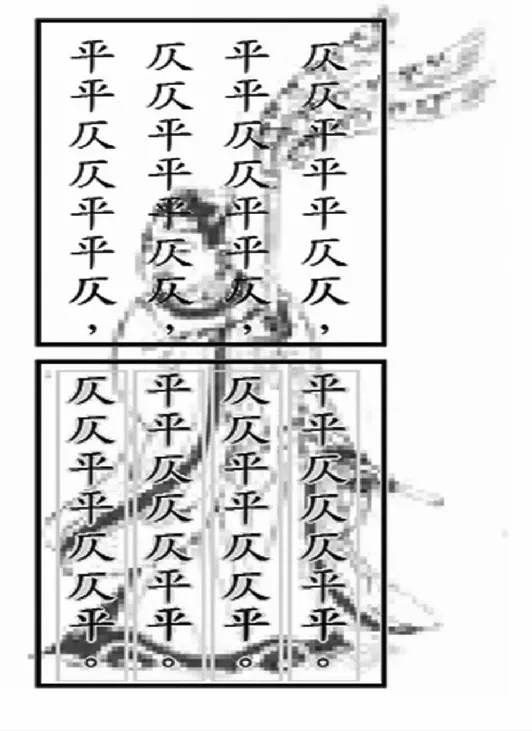

笔者以为文献的路径虽然走不通,但艺术语言并没有断绝;透过艺术传达而来的讯息,仍有可能给予我们相当的启示。艺术实体本是美学理念的实践,凡雕刻、建筑、音乐、舞蹈、书法等艺术门类,乃经由美学原理的指导、法则的规范和工法技艺的操作,藉由媒材特性表现出来,因此本质上概可称之为“应用美学”。其位置与关系以概念图表示如图1:

图

1:哲学、美学与应用美学的概念图

诗歌是以文字为媒材的艺术,自然是应用美学的一种,而与其他艺术产生“同位”的关系。这些不同媒材、不同技艺的艺术门类,在特定的条件下,会表现出相同的艺术特征,说着“形通意同”的艺术语言。例如民族图腾可能会在分别民族服装、建筑或绘画上出现,时代标志会在同时代的刺绣、陶艺等文物上不断重复,宗教特征也可能在舞蹈、诗歌和建筑上体现相同的美学思维。运用这个道理,反过来说,假设在某种条件下,两个以上的艺术门类表现出相同或相应的艺术特征,便可推论它们背后共同的美学法则。

基于这个推理,本文选取唐代律诗、建筑、乐舞三门艺术领域,在应用美学的“同位”关系上进行横向的跨域研究。这三个领域在隋唐百余年间创建礼仪之邦的过程中,发展曲线同时到达顶端,在宫廷文化圈里,分别以时间艺术、空间艺术、人体艺术实践着儒家美学,这是历史上极为殊胜的条件,在这样特定条件下,本文针对三门艺术的整体结构,进行律诗美学的提炼,期待“为什么要避孤平”不再难以回答。

二 律诗结构的三个阶层

律诗生成的背景不在齐梁,而在建构长安城、大明宫的时代,配合着大唐雅乐而生。唐人重法度,出身于宫廷的律诗,天生有着精妙绝伦的结构。孤平是其中一个结构性问题,为有整体的观照,今先从律诗内部说起。

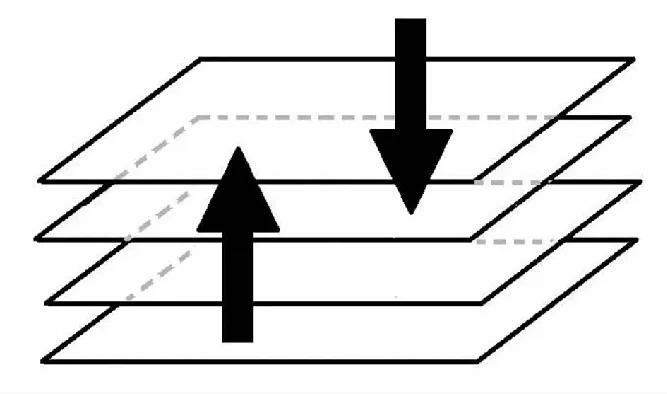

律诗是结构性极强的诗歌体裁,其体宛如一个具有可塑性的魔术方块。一个立方体,内部由点、线、面形成四个板块,板块由下而上,依序堆栈,分别为“句式层”“平仄层”“对仗层”“章法层”;板块层就像一座建筑物,具有长、宽、高三维空间。诗人创作时,心智必须在四个层次上下穿梭,进行复杂的连结构合。其概念如图2:

图2:板块层概念图[注] 作者编制,见《律诗结构与心智训练》,《两岸三地古诗文教学研讨会暨研究生论坛论文集》(上海师范大学,2013年),页111~131。

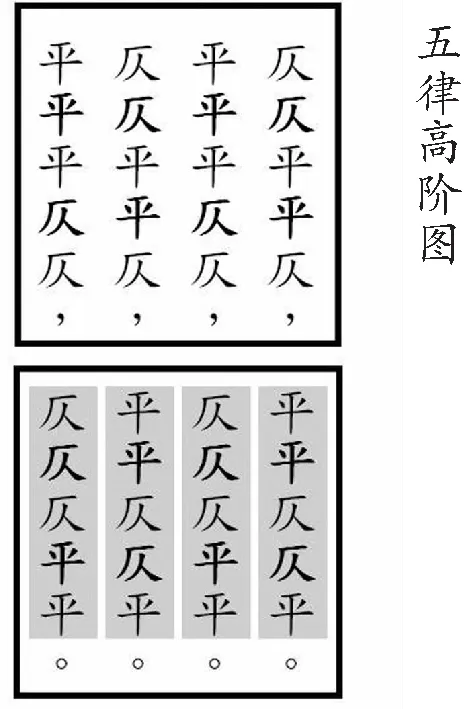

律诗构成条件中最重要的是平仄结构。将平仄谱式单独抽出来,可分为初阶、中阶、高阶三级,三级各有其美学意义。

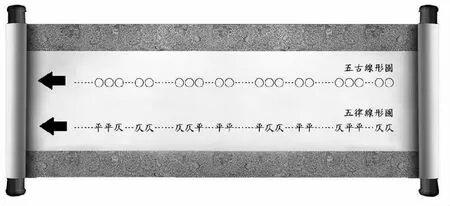

在初阶的型态,诗歌基本上属于时间艺术,一首歌或一段音乐,以直线的方式往前进行。以下借用卷轴的时间意象,以线型图表示:

图3:初阶/线型图

图3线型图的作用仅能呈现诗歌的节奏,以及由“点”而“线”的最小结构。每一首诗歌都可以用直线表现节律的流动,律诗的特殊处仅在于音节上平仄两两相连,且规律地交替。启功《诗文声律论稿》提出的“长竿理论”与此颇为近似,但初阶概念只能显现最小单位元素,作用不大,并没有引起多少注意。

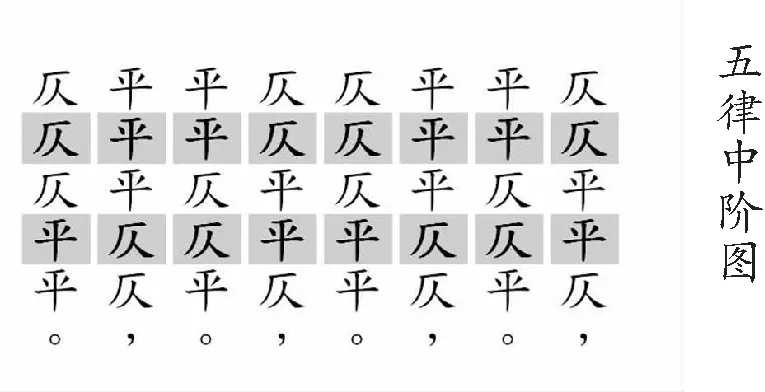

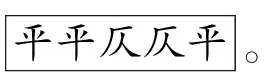

中阶结构以单一律句作为分行的依据,就是一般常见的平仄谱式:

图4:中阶/律句分行图

图4这个谱式的意义在于显现粘对。粘对之于律诗,相当于建筑物的“控制线”,又相当于人体的经脉。五七言律凭借二至三条粘对线,将律句全数横贯起来,经纬交错,分毫不乱,所谓“约句准篇”,以“锦绣成文”即此之谓。“织锦”这个概念,形成了律诗的中阶结构,它既有线的延长性,又有面的组织性。一个美丽完整的“面”,是初阶图无法呈现,而在高阶图又隐藏起来的二维平面空间。它以律句为结构单位,处理的是句子与句子之间的关系。广为流传的作诗口诀“一三五不论,二四六分明”,便是附属其中的单句性细则,它产生于中阶,也只能适用于中阶,放在高阶就行不通了。孤平问题正好与之相反,只能放在高阶,在中阶图无法显示意义。

高阶结构以律联为单位,其最大意义在显现“上”“下”的立面概念,也就是二维加上高度所形成的三维“体积面”。此“体积面”之“上”“下”并非指一个上句或下句,而是四个单数句形成的“单句区块”与四个双数句形成的“双句区块”。见图5:

图5:高阶/律联分行图

“区块”,是艺术实体在设计与管理上的重要概念;“区块意识”则是擘划全局,整合细节之脑干。赖声川《创意学》中说,“区块”是一个艺术作品中整体与部分之间的重要架构。一个作品分多少“块”,是必须精确掌握的数字,设计者依据区块来管理细节,观察者也依照区块来统整分析。如果缺乏区块的概念,往往只会见到小部分的细节,而不能认识整体结构,不免有破碎化的危险。

区块理论对于诗律学来说,具有相当的启示性。过去诗律学中没有区块概念,研究视角常局限于一句一联内,无形中限缩着思维,一步步走向繁琐费解之路。笔者以为补偏救弊,唯有搁下小处,放眼大处。区块理论是一个广泛通用的优质理论,在点、线、面、体的层级当中插入“区块”,有助于我们全盘理解,建立逻辑,方便管理,并见出细节的意义。因此本文引用区块概念,依据律诗平仄之高阶谱式,将上下部分为“单句区块”与“双句区块”。

两区块之二元结构,一如赖声川所言:“当一个作品分成‘二’个区块时,它的基本属性是对立、对称、对应的。”“对立”“对称”“对应”的美学关系,即古代之阴阳思想。阴阳美学思想主导着中国古代艺术思维,受儒家影响的艺术门类尤其明显。阴阳与单双奇偶相应,奇数属阳,主“动”主“变”,偶数属阴,主“静”主“稳”。此美学法则首先表现于最大节奏点——句脚/韵脚上,单句区块句脚一律用仄,双句区块韵脚一律用平;彼此位置相应,数目相当,而作用相反。平声韵脚悠长稳定且整齐一致,仄脚则要求上去入三声递用,以求其变化。其次,双句区块字里行间均须避忌孤平,单句区块不仅不避孤平,还可冲犯粘对,甚且大拗如自由句亦自不妨。

统括上述工法细则,其背后之命意,在赋予单句区块求变的精神,而赋予双句区块求稳之精神,合而言之,上半部之变动性与下半部之稳定性,共同展现律诗结构中之最大阴阳,这是高阶图首要的意义。

律诗本由诸多大小阴阳套迭而成,而两区块的“大阴阳原理”高于一切,这是高阶图的第二意义。高阶美学法则高于中低阶法则,中低阶法则与高阶法则相冲突时,中低阶法则必须退让。中阶图的粘对线,到了高阶处不再必然遵守,而必须退居第二,服从高阶“求稳”或“求变”的至高原则。正因如此,二四六字在求稳的双句区块中,受到特别的保护,在求变的单句区块中却可以被破坏。也就是说,“上部求变,下部求稳”的高阶美学法则,对中阶的主结构分别进行“立”与“破”的施为。能“立”也能“破”,是律诗结构整体的大平衡,也是古代艺术智慧的高度展现。“立”是一种择善固执的精神,“破”是追求自由创新的魄力,两种功能设定在律诗体内,端看诗人能否善加运用。

而单双两区块之真正平衡,又并非简单粗直的五五对分,而须依据诗歌之内容情意,作适当的比例分配。拿捏的分寸,精微奥妙,因人因作品而异。基本上单句区块之求变较为多元,难于掌握,双句区块之求稳则必然可知。律诗美学之大旨在“稳顺声势”四字,然而稳顺的性质很容易遭到破坏,因此“稳”的强固指数必须提高,至少须超过整体比例之半。也就是说,律诗之上半部尽可不变,下半部却不可不稳。“稳”的须求使双句区块的重要性高于单句区块。明代李东阳《麓堂诗话》说:“诗韵贵稳,韵不稳则不成句。”每个押韵的双句,都负有稳定的责任,一韵不稳,不仅不能成句,甚且不能成章。押韵句在结构上承担的作用远超过它本身,至关重要。故自南宋起有“韵脚柱础”之说,流传下来,各时代之代表性数据如下:

1.南宋戴复古《论诗十绝》之九:“作诗不与作文比,以韵成章怕韵虚。押得韵来如砥柱,动移不得见工夫。”

2.元人杨载《诗法家数》曰:“押韵稳健,则一句有精神,如柱磉欲其坚牢也。”

3.明李东阳《怀麓堂诗话》谓律诗之法“撑柱对待,四方八角”。

4.清人沈德潜《说诗晬语》:“诗中韵脚如大厦之有柱石,此处不牢,倾折立见。”

5.民初张廷华、吴玉《学诗初步》:“诗之有韵,犹柱之有础。础不稳则柱必倾,韵不稳则诗必劣。”

将押韵句比喻为柱础,并非一个普通的比喻或文学意象,而是一个“美学意象”,其中隐含着可供探讨的美学意义。这个意象紧扣着“诗学”与“建筑”的跨域连结,历经南宋、元、明、清,直到民国初年犹自存在。它稳定地流传下来,为我们指引一条通往美学的路径。

三 孤平与柱式理论

“韵脚柱础说”之跨域建立于对应关系上。“对应”(mapping)是一个跨多领域的术语,也是一种跨领域思维。它将一个范畴的内在结构平行移转到另一个范畴,如同套用格式一般,可以一套再套,使不同的范畴彼此产生高度贴合的关系。对应是一种理性思维,具有合理性和普遍性,为中国古代最常运用的思维方式。凭借天文与地理的对应,架构起天下分野的概念;凭借阴阳五行的对应,架构起知识系统和人伦系统;凭借典故人物的对应,架构起文史词章,可以说中国人主要靠着对应关系来进行各种跨领域连结。

韵脚和柱础分别是诗歌与建筑最重要的部位,二者的对应意谓着整体结构的对应,据此笔者曾撰有《律诗与古建筑的美学关系》一文,分别从平面结构、立面结构、横向结构三方面进行比对,归纳的结果,律诗和建筑的结构特征具有全面性的高度吻合。简单说,唐人是将律诗当成一座房子来盖。有了这样的认知,孤平问题就可以从柱式理论中得到帮助。

柱式是建筑艺术的精华所在,汪正章《建筑美学》说,整体上柱子服从于材料法则,反映出结构逻辑,以几何线条表现出极强的理性精神。然而,建筑的美,从来就是“理”与“情”的奏鸣曲,除了“理性基因”,也存在着“感性基因”。建筑美中的感性部分主要指建筑上某些与人的情感、情态、情绪、情趣、心理、意志、精神等相关连的非理性成分。它是通过建筑艺术的空形象和环境氛围,藉助人的感知、联想和想象所产生的某种感情信息。中国古代对于柱子的叙述,的确交织着理性与感性。东汉刘熙《释名》说:

柱,住也。楹,亭也。亭亭然孤立,旁无所依也。齐鲁谓楹曰轻;轻,胜也。孤立独处,能胜任上重也。

一部理性的训诂专书,对柱子描绘竟然充满着情感。古人面对柱子时,看着那细长的柱体独力承受巨大屋顶的重力,“亭亭然孤立,旁无所依”,“孤立独处,能胜任上重”;经过移情作用,拟人化的柱子具有一种特有的孤独感,不是如屈原般受排挤或自我放逐的孤独,而是在群体中倍受重用、力撑大厦的那种孤独。这种既壮且悲的感觉,引起人们敬重的同情,并产生心理上的遗憾。心理遗憾必须得到弥补,否则审美形象将随之出现缺陷感,也就失去了美。艺术本是人生的补偿,形式的目的首先在使人舒服愉悦;因此建筑具有抒情性,它的“情”来自于“人对客观事物是否符合需要而产生的体验”,也就是说艺术须为人心来抒情。为了处理柱子的带来的孤独与负重感,西方与东方的建筑艺术不约而同产生了“柱式美学”。

在西方,朱光潜《文艺心理学》说:

古希腊的神庙建筑通常都不用墙,而是一排一排的石柱。为了撑持屋顶的压力,这些石柱往往很高大,假如这柱子上下一样粗细的话,我们会有一种错觉,觉得它的中腰好像比较细弱,因为柱子的中腰在受重压时是最易弯曲或折断的部分,因此希腊建筑家往往把石柱的中腰雕得比上下粗壮,以弥补这种细弱的错觉。这样还不够,还在石柱上刻着凹凸相间的纵直槽纹,以抵抗承受重压地心吸力的下垂感,表现出不甘屈挠,出力抵抗,乃至于“耸立飞腾”的向上力道。

论动机,西方与东方稍有不同,他们从经验科学而来(柱子中腰受压时最容易折断),中国倾向于人的性格情感的投影,有着“拟人”意识。论美学法则,东西方同样针对单柱柱身做进行加强工法,以消除细弱感,并用一排排的成列群柱消除孤独感。论工法,西方柱式工法有,“中腰加粗”和“雕刻直纹”两种,中国则有五种:一曰收分,二曰侧脚,三曰肥短,四为础石,五为斗栱。

“收分”是单柱的基本通则;在木作阶段使柱体底部略粗,顶部略细,即梁思成所言“柱之下径大于上径”,底部圆径大于顶部圆径,则能产生中腰加粗的错觉,其理与西方柱式相同。只是尺寸差距极小,一般人肉眼不易察觉,梁思成说:“唯收分甚微,故不甚显著。非详究不察,然观者在下意识中,固已得一种稳固之印象。”可知“收分”是一种细腻的微调艺术,藉由上下比例差异产生“稳固”的感觉,使人在无形之中感到安全满足。

“侧脚”之法在整体概念下进行,意指一幢建筑最外一圈柱子,上端柱首均向内侧略为倾斜,下端柱脚均向外侧略为移出,类似人体之微跨步,从力学上加强了建筑的稳定性。

肥短则是唐代柱式的主要特征。梁思成考察唐代遗物观音阁的柱子,言其“权衡颇肥短,较清式所呈现象为稳固”,“全部权衡,与明清建筑物大异,所呈现象至为庄严稳固”。此外又于柱脚下加础石,在柱上用斗栱,分别从上下两端加强柱子和基座与横梁的密合度。众所周知,础石和斗拱是中国建筑独有的特色,这种西方柱式所没有的设计,在中国大量且普遍的运用。从上述工法来看,中国匠心之运实远甚于西方。

以现存唐代建筑天津独乐寺为代表,其主体建筑观音阁,可显见唐代柱式美学之高度,据载:

观音阁共有二十八根立柱,外圈十八根,内圈十根,做横五竖六排列。立柱的纵横均以梁枋斗栱等构件拉连,形成双环框架,其殿身内槽与周围外槽形成两个封闭式的交圈,联系起来固如金箱,所以在建筑行业中称之为“金箱斗底槽”。立柱的侧脚也明显加大,千方百计加强楼阁的稳固性。……如此技巧充分体现了隋唐建筑风格。

“千方百计加强楼阁的稳固性”,说明唐人追求稳固美的意志。事实上独乐寺历经千年,经受多次地震而不倒塌,其独特抗震性能,的确得到惊人的验证。从古建筑里我们可以感受到自古以来对于“稳”的强烈需求,这是华夏民族自古的天性,而在唐代得到高度的展现。

经由上述,柱式美学对孤平问题可提供的帮助有两方面,一是理论的支持,二是判断的方法。

理论上说,韵脚柱础说已经赋予押韵句柱子的美学意象,每个押韵即具有单柱的一切特质。“平平仄仄平”既是理性的存在,同时也交织着情感的寄托。它如单柱一般予人“胜任上重”而“亭亭然孤立”的感觉,因此工法上必得为此心理补偿而做出准备。从大处来看,律诗结构之要旨在于稳顺声势,“双句区块”承担着稳定全局的责任,以列柱群组的阵势对整体结构起着支撑的作用,正因如此,任何一个单柱都不容闪失,每一个环节都要加强保固。

柱子有两种款式,第一种“仄仄仄平平”,两平声一个在节奏点,一个在韵脚,绝无动摇的可能,可说是天生强壮的柱型。第二种“平平仄仄平”即俗称之孤平句,就有弱化的可能。为了保护第二字节奏点上的平声,一三两字必须彼此照应,务必使两平相连,若一平则三仄,一仄则三平,一平三平也可以,就是不可一三同时为仄,以免平声为上下两仄声夹挤所产生的孤弱感。一三两字之间的协调,就是避孤平实际操作的工法,相当于柱式美学之种种保固措施,是“细结构”上进行的微调性补强。也一如梁思成所言:作用甚微,不甚显著。不仔细详究,也并不察觉,然其作用在使观者下意识之中,“固已得一种稳固之印象”。

然而话说回来,此微调所致的稳固印象,对整体结构却意义重大。当人心对“稳”具有强烈渴望时,相对来说,对于“不稳”也将处于敏感状态。如果柱子当中出现弱化现象,成为“仄平仄仄平”时,第一节点上的平声被两仄夹挤,势将使结构整体为之松动,形同一根柱子中腰催折,大厦将倾所所带来的危机感,这是美学上的一大缺陷。孤平之所以为律诗之大忌,其理在此。

孤平句本身并没有触犯粘对,却比任何形式之“拗”都来得严重,只因它是高阶结构中的美学工法,配合着双句区块求稳的天职而生。它的级别高于粘对,是在普通层级之上特别加上的维稳措施,中阶的粘对法则在此仅能服从与配合,原本“一三五不论”,到了高阶双式区块之孤平句则不得不论,粘对在此不是必然的法则,而是有条件的存在。

至于平声为什么需要保护,则涉及媒材的问题。

律诗以平仄字符为媒材,其工法主要表现于平声的使用。平声的性质,悠长稳定,舒徐和缓,为中正和平之音。《文镜秘府论》刘滔曰:“平声赊缓,有用处最多,参彼三声,殆为大半。”清徐大椿《乐府传声》之《平声唱法》说:

四声之中,平声最长,入声最短。何以验之?凡三声拖长之后,皆似平声,入声则一顿之外,全无入象,故长声者平声之本象也。但上去入皆可唱长,即入声派入三声,亦可唱长,则平声之长,何以别于三声耶?盖平声之音,自缓、自舒、自周、自正、自和、自静。若上声必有挑起之象,去声必有转送之象,入声之派入三声,则各随所派成音。故唱平声,其尤重在出声之际,得舒缓周正和静之法,自与上去迥别,乃为平声之正音。则听者不论高低轻重,一聆而知其为平声矣。

郭绍虞先生曾专文论列三项资料,证明唐代声律特别重视平声,因而断定四声的二元化是以平声为中心,并推测“唐代也是用这样的资料来教初学,而取得学文写文的成效”。因此律诗之所以能稳顺声势,主要靠的是平声的作用。 律诗大多采用平韵,以求和谐稳顺;平声落底,犹觉不足,还务使双句中两平相连,不得落单,以避孤平,足见平声于律诗之重要。

平声如此重要,它的性质却很脆弱,效果很容易遭到破坏。盖平声与仄声虽是一种阴阳辩证的存在,却并非真正的平衡。平声不论阴平阳平皆为悠长之音,同构型极高,融合起来是一种单纯而少变化的声类,其属性为静、为阴。相对来说,仄声是上去入三种不平稳、多变化的声调的总称,使用时选择较多,三声的作用也各不相同,具有多变性,其性为动、为阳,因此当一个平声和一个仄声放在一起的时候,力量并不全然相等;平声非常容易受到仄声的干扰,一个平声若被上下两个仄声夹挤,那怕这平声站在节奏点上,也会显得孤单无助,悠扬的声调便发不出来。“孤平”这个“孤”字,除了有落单的现实意义,还有微弱孤独的情感意义,因此需要适度的保护。艺术法则必须服从媒材的性质,孤平法则便是根据平声的天性加上全盘考虑而定下来的规矩。

柱式美学对孤平问题可提供的另一帮助,为判断孤平的方法。结合柱式理论与双句区块,我们可据以判定一个“孤平说”是否完善,以及一个孤平句的真伪。完善的孤平说应该具有“区块意识”,此意识的表现主要在于是否出现“双句”、“单句”两个关键词。特别是“双句”一词,作为孤平的先决条件,是不可缺少的。凡没有提及双句的孤平说,基本上都有问题。

清代王士祯《律诗定体》,对孤平问题的贡献有二:一是提出体裁条件,一是确认双句条件。体裁方面,从《律诗定体》题目的提点可知,孤平的范围仅限于“定体律诗”。“定体”一词,原有所本。唐代高宗朝崔融编有《新定大唐诗体》一书,此书又称《崔氏新定诗体》《崔氏唐朝新定诗格》,王梦鸥《初唐诗学著述考》说:

崔融新定诗体一书,虽莫见其全,但以其敢称“定体”,再以当时沈佺期宋之问之诗体窍(疑作核)之,实包括元竞所发明之原则,因疑崔氏;尝归纳八病三术以定唐代律诗之声调形式,而此形式,行之千载不衰,然其创始之功,恒为沈氏所冒代,不易冤乎?

《新定大唐诗体》总结齐梁沈约以下至初唐上官仪、元竞在声调形式研发的成果,定出唐代律诗完整成熟的形式,并做为朝廷开科取士之用,“一则可为入选之诗张目,一则可以搪塞落选者之口,其有此书,信非徒作。”因此“定体”二字,不仅指的是律诗之标准规格,而且还具有官定的色彩,在政治上、社会文化上,都具有庄严稳重且正式的地位。宋人继续沿用定体一词,如胡仔《苕溪渔隐丛话》前集卷七:“苕溪渔隐曰:律诗之作,用字平侧,世固有定体,众共守之。”此“定体”二字,也指标准诗律而言。

王士祯指出定体律诗需避孤平,其意义在强调定体律诗之同时,也意谓着折腰体/变体律诗、拗体律诗、仄韵律诗、古体等其他“非定体”,一概不需避忌孤平,原因是“非定体”不求稳顺声势。如此一来就先排除了许多不必要的困扰。

其次,他明确指出五律只有双句需要避孤平,单句不忌。其言如下:

五律,凡双句二四应平仄者,第一字必用平,断不可杂以仄声;以平平止有二字相连,不可令单也。其二四应仄平者,第一字平仄皆可用,以仄仄仄三字相连,换以平韵(案,韵当作声)无妨也。大约仄可换平,平断不可换仄,第三字同此,若单句第一字可勿论也。

文中全面性的分析五律两个双句句型,除了孤平句之外,对另一句型也用同样份量的文字说明,在概念上显出一种整体性。最后以“单句”作结,前后单双对举,双句交代得详细,单句交代得简略,但也勾勒出律诗结构中的区块概念。

当我们掌握“定体律诗”和“双句区块”两个先决条件后,容易误判的句子——包括单句区块的“伪孤平句”、夹平(下三脚作仄平仄)、以及押韵的首句——都可以剔除在外了。例如王力《汉语诗律学》说曾在全唐诗中寻觅,只找到两个犯孤平的例子,一个是高适《淇上送韦司仓》“醉多适不愁”,一个是李颀《野老曝背》“百岁老翁不种田”。今将两首诗列出检查,高适《淇上送韦司仓》:

饮酒莫辞醉,醉多适不愁。

孰知非远别,终念对穷秋。

滑台门外见,淇水眼前流。

君去应回首,风波满渡头。

这首诗并非定体律诗,而是第四、五句失粘的折腰体,折腰体不忌孤平。所以这是个误判。再看李颀《野老曝背》:

百岁老翁不种田,唯知曝背乐残年。

有时扪虱独搔首,目送归鸿篱下眠。

“百岁老翁不种田”为押韵的首句,首句不在双式区块之内,即使押上韵也不忌孤平。这是单句区块中的“伪孤平句”。

由两例可知王力对于孤平的认定并不严谨,只以一个句子来论孤平,而不分体裁与单双位置;他在《汉语诗律学》中下的定义为:除去韵脚外“句中就单剩一个平声字”,这样的逻辑产生很大的疏漏,许多伪孤平句都可以混入其中,即使双句之“仄仄仄平平”,依照王力的定义,扣除韵脚不算,第四字岂不也算孤平?

诗律学中整体概念的薄弱的原因,主要来自于教学习作时,方便操作所产生的简化。不良的简化将视角缩减在一个单句之内,使人眼中只有孤平句型,对另一句型视而不见,双式区块的问题窄化为一个句子的问题,局部性的操作方便了,付出的代价是整体概念和美学意义的流失,留下的是盲点与误区。

区块概念难以建立,而容易流失,即便王士祯在五律有着清晰的单双句概念,却并没有稳定的延伸于七律中。《律诗定体》处理七律的手法是直接将五律之孤平句移植套用在七律相同的位置。其格式如下:

仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

于是七律的双句区块不再全面求稳,变成只有两句“仄仄平平仄仄平”需避孤平,另两句“平平仄仄仄平平”不视为孤平句,可以不管,这一来每句的第一字都可不论了。这个说法普遍为人接受,赵执信《声调谱》没有异议,李汝襄《广声调谱》则进一步说“七言第一字为闲字”,王力也说:“七言第一字用平声是不中用的,因为它的地位太不重要了。”仅有少数学者如刘开扬主张:“七言的第一字和第三字以相调救为正,这才和于严密的格律。”

可是七律比五律精密复杂,平行移植,生般硬套,并不合理。从平仄谱检视,每个双句都有犯孤平的可能:

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

因此七律每个双句都应该要避孤平,实际的创作也正是如此。如果七言第一字可不论,那么“平平仄仄仄平平”将有一半的机率作“仄平仄仄仄平平”,可是验证于王士祯《律诗定体》所举的四首范例,此句全都两平相连,没有一句犯孤平。笔者又以孙琴安《唐七律诗精评》进行小型采样,经统计210首中,“平平仄仄仄平平”的句子,共有420个,检查下来,真正犯孤平的只有一句,避孤平的比例为99.76%。这个结果显然与“七言第一字俱不论”有着极大的矛盾。

以王士祯、王力为主的明清及近代诗律学,对于七律孤平没有提出理论依据,也与唐人创作实况不符,可见“七言第一字俱不论”有误。这也提醒我们从事研究时,应意识到时代变迁,格律观念所产生差异,唐律与明清律实应有所区隔。如果藉由孤平研究能建立两个研究区间,或许也是有益的附加价值。然而这个诗律学问题,须另作专文论述。本文在解决“为什么要避孤平”的美学主题之下,目前只能根据数据之大者断言,唐人七律之双句区块全避孤平的比例如此之高,证明“双句求稳”的美学法则不分五七律,确实存在。柱式理论在唐代被用心实践着,并以实际的艺术行为、艺术语言传达出这个讯息。

四 艺术结构的对应关系

研究孤平问题,需要微观,也需要宏观。为了深入追究孤平的美学源头,笔者有《唐代儒家应用美学——以建筑、乐舞、律诗为例》一文,从较广的视角呈现艺术中阴阳美学之对比性与对应性。以下论述乃据拙文撷要与增补。

英国学者戴里克·柯克指出:“任何一件艺术品的完成都要透过结构或形式。因此每种艺术都可和建筑比较,因为建筑本身就是一种可见的纯形式的体现。”建筑为艺术之母,就形式的整体“结构性”而言,各门艺术,包括绘画、雕塑、图案乃至音乐、诗歌、文学、戏剧等,都与建筑相通,都存在着某种“建筑性”的形式结构。“结构”一词本为古代建筑术语,后引申为文体之结构、艺术之结构,乃至一切事物均有结构,因此作为跨域研究,结构是首先应当掌握的脉络。

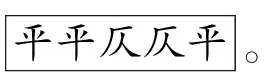

古代宫室建筑的结构脉络,以上部之屋顶与下部之柱础作为区分。彼此以阴阳动静表现对比的美感。柱子的主要作用在表现稳固之美,多以粗壮之列柱的形态群体出现,除了“稳固”和“群聚”之外,基本上形状单纯,没有太多的变化。而屋顶的设计则相反,是中国建筑最醒目的地方,日本学者伊东忠太说:“中国人对屋顶之装饰,煞费苦心,全世界殆无与伦比。”中国屋顶之特色有三:一曰造型丰富,二曰飞檐起翘,三曰装饰华丽。其中飞檐被誉为“世界无比珍奇之现象”。汉宝德则将飞檐轻快、飘逸、神秘的美感称作“凤的建筑”。

建筑上下部对看,下部以楹柱、基础、台座等工法极力表现出静定沉稳,而上部之飞檐起翘则追求飞动之美。前者之“规格化”、“程序化”与后者之“灵活性”、“多样性”,呈现对比又互补的美学关系,这是建筑内涵中之最大阴阳。

以唐代大雁塔门楣石刻为代表,其屋顶之装饰繁复,列柱之简洁有序,相互烘托陪衬,增益其美,可说是唐代建筑中阴阳美学的具体呈现,见图6。

图6 唐代大雁塔门楣石刻

中国的结构性艺术之背后往往有着“拟人∕仿生意识”,从前述《释名》所表现的柱子的孤独感,到飞檐的凤鸟意象,乃至于民宅之“单伸手”,见图7:

图7 民宅“单伸手”建筑形式

单伸手的残缺感,深刻的体现建筑背后人/生命的寓意。而无论完整与否,建筑物既被赋予人体的意义,则中国建筑又从而有着人体的美学意象,使得人体与建筑之上下动静生出了相同的对应关系。

以人体为媒材的表现艺术是舞蹈与武术。

中国舞蹈之变化主要在上半身,不论何种性质之舞蹈,“手法”总是远多于“步法”。为了扩大“手”的表现空间,中国的“器物舞”特别发达。自周代起,礼仪舞蹈有所谓“六舞”,包括帗舞、羽舞、皇舞、旄舞、干舞、人舞,其中只有“人舞”无所执,以手袖为威仪。其他持“舞具”者占了五项。也就是说,中国舞蹈自古以大量的器物舞和袖舞为主。到了唐代,器物舞不胜枚举,几乎无物不可舞,且发展出各种民间百戏之杂舞、特技。袖舞有的将广袖(宽袖)与长袖合穿,同时发挥双重效果;有的将“披帛”延长为长条彩绸,至于公孙大娘的剑器舞,经由杜甫的描写成为唐代舞蹈的代表,成为中国舞蹈的代表形象。器物舞和袖舞、绸舞大大的增加了手部挥洒的空间,甚至可以说,将上部形体的变化发挥到极限。这是西方舞蹈如芭蕾、踢踏所没有的现象。

东方舞蹈为求稳定,多以平足贴地,日本、印度、中东之舞蹈皆然;而中国之人体艺术如舞蹈、武术、戏剧,又进一步注重跨步下沉,以表现稳重深厚,蓄势待发的气象。习舞∕武者第一个基本功就是蹲马步。蹲马步又叫“站桩”,膝盖向下微弯,气沉丹田,两只脚彷佛像“桩”一样钉在土里面,稳稳的推不动。重心降低,下盘就稳,人体才能踏实的落在地平在线。人之两腿,其功能与性质,相当于建筑之柱础,也相当于律诗之双句,被赋予中国文化中稳定扎实的品格。合而论之,人体艺术中以手部为主的上部,和以腿部为主的下部,其求变与求稳,为其最大的阴阳。

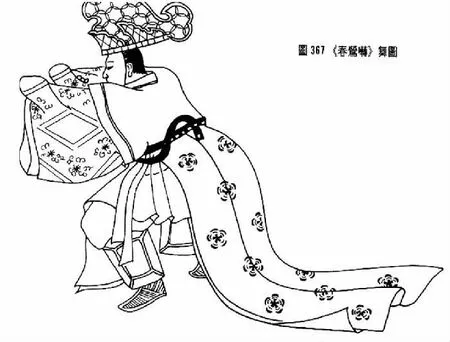

举唐代雅乐为例,从日本保存之《破阵乐》(见图8)、《春莺啭》(见图9)舞谱来看:

图8 《破阵乐》舞图

图9 《春莺啭》舞图

武舞如《破阵乐》,文舞如《春莺啭》,舞者不论直立或躬身,都跨开大步使下盘平稳,又刻意设计“舞服”,使后幅拖长,作曳地造型,如此则底面积延展扩大,从而产生如基座般的稳定效果。

雅乐与律诗关系密切,宫廷乐舞演出时仪容庄重,左右舞队于庭下排成两个方阵,舞队之后之仪仗亦两两对称,细节一丝不苟。配合方正雄伟之宫室背景,在这样情境下演出的雅乐,其声调绝不可能杂乱无章,势必以考究声调与之相应。唐太宗《凯乐歌辞》《破阵乐》:

受律(仄)辞元(平)首,相将(平)讨叛(仄)臣。

咸歌(平)破阵(仄)乐,共赏(仄)太平(平)人。

这首五言律体绝句虽然体制短小,但声律精研,在太宗的主导下,配合乐舞盛大演出,证明唐代诗礼乐合一的实况,也确立了律诗的礼仪性。清徐大椿《乐府传声·序》曰:“乐之成,其大端有七:一曰定律吕,二曰造歌诗,三曰正典礼,四曰辨八音,五曰分宫调,六曰正字音,七曰审口法。七者不备,不能成乐。” 明言“造歌诗”为礼乐之要事。又说:“律吕、歌诗、典礼,此学士大夫之事也。其八音之器,各精一技,此乐工之事也。惟宫调、字音、口法则唱曲者不可不知。”乐之七事,前三项由学士大夫包办,乐工和唱曲者仅负责演奏和歌唱,可见“造歌诗”的主导权主要落在通晓律吕的知识分子身上;这些知识分子基于礼乐的需求以及自身文化素养,设计出符合儒家美学的歌诗形式。反过来说,律诗也因此具有高度的文化性格,而与礼仪舞蹈共同表现着整饬的阴阳结构。今以意象图(图10)表现律诗与乐舞的对应关系:

图10 律诗与乐舞的对应关系

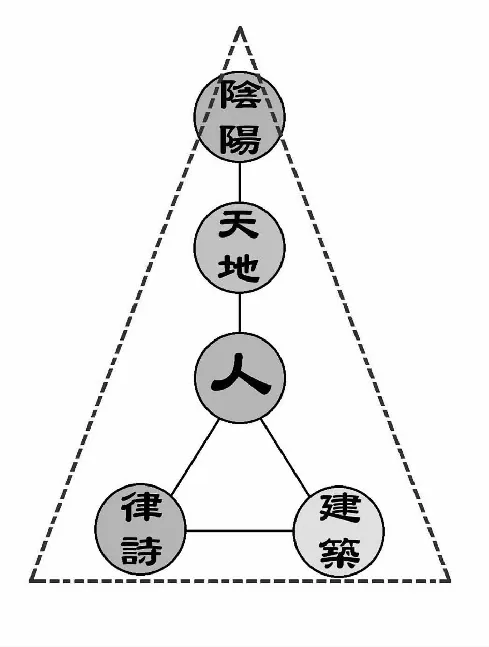

总结本节所论,建筑的屋顶与柱子,舞蹈的上肢与下肢,以及律诗的单句与双句,以“上部求变,下部求稳”法则对应贯穿,可以见出儒家阴阳思想在艺术领域中藉由不同媒材,而产生形意相通的奥妙。再推进一层,实则人的背后,对应的是天地,天上风云变幻,雷电无常,充满着变动的能量,而地上山川田野,相对稳定,于是人体又与天地取得对应,此即进入天人合一的境界。其整体脉络图示如图11:

图11 人与天地之整体脉络图

当取得天人合一的对应关系时,美学上推到哲学的范畴,一切施为都有了理论基础和思想渊源。这是儒家与其应用美学的总体关系。从这个大脉络中回来观照律诗之双句区块,审思孤平这个小题目,可以再度确认“稳”的重要性与合理性,“为什么要避孤平”也应该有了答案。

五 结论

形式的意义:一在使人愉悦,二在表现自体,三在寄托抽象的概念。对于孤平而言,当它以拗救工法维持一根柱子的强固时,使人感到舒服愉悦;当它以自身的完善成就整体结构时,也就完成大我的意义。当它寄寓着稳定之美,而与阴阳之道相应的时候,又进入更高的哲学层次。孤平虽是小道,但所反映的心理、艺术、文化底蕴却深邃难言。有人说:“诗,是时间艺术,也是空间艺术。是音乐艺术,也是绘画艺术,是实体艺术,也是虚拟艺术。”对于诗歌形式,我们看待的角度确实可以多元一些。

本文以解决“为什么要避孤平”为目的,将诗律学中无法解释的问题,改由美学源头寻找答案。引用区块概念进行律诗结构分析,从柱子的美学意象,连结建筑之柱式理论,取其对应关系,得出孤平乃双句区块之柱式之保固微调工法。再以柱式理论合并双句区块,对孤平问题作出理论的支持,与判断的准则。最后由儒家应用美学的角度,将建筑、乐舞与律诗三者之结构作水平式比对,从艺术语言中,呈现层级最高的“大阴阳原理”。经由宏观与微观,最终断定律诗之所以避孤平,乃为求稳所致,是稳定之美的实践,而“稳”的深层意义则来自于中国民族性与文化思想。