基本药物制度蓄力盼长

2019-05-11黄柳

文/本刊记者 黄柳

厘清何为基本医疗,构建基本医疗的框架体系,这是基本药物制度生长壮大的土壤。

在2018新版基本药物(见下页链接)目录出炉之后,2019年成为决定基本药物制度走向的关键一年。

对比2012版基药目录,新版目录无论是品种增加幅度还是在对照疾病谱、覆盖病种方面都可谓有重大调整,但目录的“受欢迎”程度、基本药物制度(见下页链接)的落实情况,仍然面临诸多固有顽疾。

此时此刻,政府意志显得至为关键,而2018—2019年密集发布的相关文件也表明,政府正极力推动、强化基本药物制度并发挥其优势,尽管制度本身面临的冲击未能削减。

基本药物制度怎么了?

首先从与基本药物挂钩最紧,也是渊源最深的基层说起。新医改启动之初的若干年,“基层用基药”成为业内外都耳熟能详的政策,但许多业内人士包括卫生行政官员回首时却放言,“基层拖后腿,基药功劳大!”

基本药物制度的灵魂与初心正在于基本医疗。

2010年起,在乡镇医院和社区卫生服务中心等基层医疗机构内,禁止再使用非基本药物,且所有药品一律零差价销售。

“所有药品全部通过省级基本药物集中采购平台统一采购,严格执行零差率销售政策。”山东一家乡镇卫生院院长曾向媒体介绍,与实施基本药物制度前相比,医院内的药品减少了200多种。他解释,从理论上讲,国家规定的加上省里增补的,医院可以使用的品种有500多种,但“适合基层用的没那么多,比如化疗用的基本药物,医院就没审批进购”。

此外,实施基本药物制度之前,该卫生院药品平均利润率可以达到42%,“这部分收入被砍掉,积极性受影响可想而知。”随之而来的“收支两条线”,尽管有绩效考核,但对医生来讲也是“懊恼”,“考核优秀,也不过是拿到原本应得收入的100%!”

回归基层但没能留住患者的原因,医生们集体吐槽,患者乃至全社会都诟病的是:基本药物应该是“必不可少的药物”,而非“基础、简单甚至低档的药物”!

这种情况在2014年原国家卫生计生委《关于进一步加强基层医疗卫生机构药品配备使用管理工作的意见》(见下页链接)发布后稍有好转。但基层医改专家徐毓才回顾称,由于严格执行“唯低价是取”、“不准二次议价”、集中统一采购、配送等政策,顺利通过集中招标采购之后,不少基药价格大幅上涨,与此同时,低价药品短缺十分严重!

基层用药向医保目录靠拢成为更新的动向。2017年开始,多省份发文放开基层用药,以宁夏为例,自治区《基本医保药品目录》(2017年版)中除去限二级及以上医疗机构使用的药品,均允许基层医疗卫生机构配备使用,并按照医保有关规定支付。基层医疗卫生机构不得配备使用非医保药品。

基本药物在二级及以上机构的使用情况如何呢?合肥某综合三甲医院,学科设置完整,临床用药品种比较齐全,其药学部细致统计、分析了该院2012—2016年国家基本药物销售、使用情况,得出结论:该院基本药物覆盖率、使用金额等与国家卫生部门要求尚有一定差距。随后统计发表的论文称,使用情况不好,一部分是药师积极性低的原因,还有一部分是低价基本药物断货时有发生所致。

学界称赞新目录及配套文件

尽管现实不容乐观,但2018年8月《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》(以下简称《意见》)的发布仍然让学界为之振奋。12月下旬,在《健康报》举办的“不忘初心——基本药物制度再出发”的主题论坛上,中国药科大学常峰教授、北京大学医学部药学院院长史录文等专家均对新版基本药物目录以及《意见》的细则给予了充分的肯定。

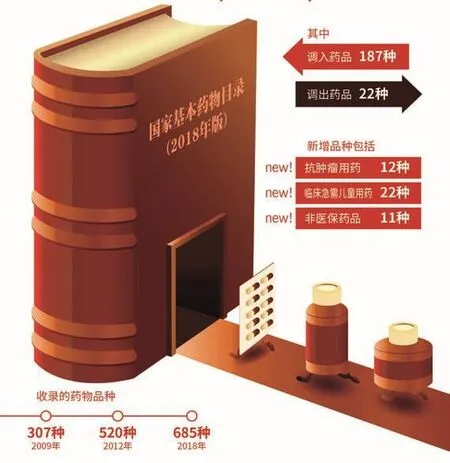

首先,目录药品增容、结构优化令他们振奋。根据华中科技大学同济医学院附属同济医院药学部薛慧颖、李娟的分析,2018年版《国家基本药物目录》共新增165个品种,其中化学药品和生物制品新增100个品种,增长31.5%;中成药新增65个品种,增长32.0%。新增品种主要集中在治疗心血管疾病、肝脏疾病、肿瘤等慢性病的药物,以及创新药物和临床急需儿童用药等方面。

薛慧颖、李娟进一步分析,在“化药和生物制品治疗适应证分类的品种”方面,相比2012版目录,新目录删减最多的是心血管系统用药、消化系统用药,均为3种;增加最多的是心血管系统用药、激素及影响内分泌药、抗微生物药、抗肿瘤药和镇痛、解热、抗风湿类,增加的绝对数分别为14种、12种、11种、9种和5种。

其次,《意见》细则方面,药品在目录内的调入、调出机制也为专家们所赞许。《意见》专设“动态调整优化目录”章节,提出“对新审批上市、疗效较已上市药品有显著改善且价格合理的药品,可适时启动调入程序;坚持调入和调出并重,优先调入有效性和安全性证据明确、成本效益比显著的药品品种。”国家卫生健康委副主任曾益新在接受采访时也重申,对基本药物目录定期评估、动态调整,调整周期原则上不超过3年。

基本药物

基本药物指适应基本医疗卫生需求,剂型适宜,价格合理,能够保障供应,公众可公平获得的药品,其概念由世界卫生组织(WHO)于1975年首先提出。WHO认为,满足公共卫生保健优先需要的药品且考虑了患病率、安全性、药效以及相对成本效益的药物均可称为基本药物。

基本药物制度

中国国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。2009年8月,国家发改委、原国家卫生部等9部委发布了《关于建立国家基本药物制度的实施意见》,9部委同时还发布了《国家基本药物目录管理办法(暂行)》和《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)》(2009版)。

《意见》相关要点梳理

◆为促进双向转诊、建立分级诊疗,兼顾不同医保支付水平和基层与当地公立医院用药衔接,城市社区卫生服务中心和农村乡镇卫生院可暂按省级卫生计生行政部门规定和要求,从医保(新农合)药品报销目录中,配备使用一定数量或比例的药品,满足患者用药需求,落实零差率销售。

◆ 坚持城乡结合、远近结合,督促供货企业按照药品购销合同规定的时间、地点、数量及时配送,尤其是做好偏远、山区、交通不便地区的药品配送服务,供货企业不得因个别药品用量小、价格低而拒绝配送……拒不纠正的,计入不良记录,两年内不得参与本省(区、市)药品集中采购工作。

缺少筹资体系为根本原因

强调按程序将通过一致性评价的药品品种优先纳入基本药物目录;强调监测预警及早应对药品短缺问题,多方面保障基本药物不断货也是《意见》的亮点。但对新目录而言,始终绕不过去且日益交织深重的是与“基本医保目录”的关联问题。

在新的国家医疗保障局成立的同一年,新的基药目录横空出世,据说文件草案向14家协会(学会)的征求意见窗口期只留了5天;此外,与2009 年和2012年版基药目录遴选原则不同的是,前两者都是在医保目录里面进行扩充,而2018版《国家基本药物目录》则选择了“先进基药,后进医保”的实施路径,此次修订就新增11种非医保用药。

但基本药物制度中应有“支付报销”环节,如何打通?《意见》在“降低群众药费负担”章节明确,“对于基本药物目录内的治疗性药品,医保部门在调整医保目录时,按程序将符合条件的优先纳入目录范围或调整甲乙分类。”但媒体采访分析,在新成立的国家医保局官员眼中,“基药定品种,医保定价格”的分工之路已经被堵死。无论基药政策怎么变化,国家医保局遴选医保药物的原则并不会发生改变,仍然是性价比、安全有效等。

不出意外,记者采访医院一线药学管理者得到的回复高度一致:基本药物制度没有独立的筹资体系,没有医保配合,基药难以落地。

政府决心清晰可见

北京大学医学部史录文教授指出,基本药物制度是国家意志。继国务院办公厅《意见》发布后,2019年1月,国家卫生健康委、国家中医药管理局发布《关于进一步加强公立医疗机构基本药物配备使用管理的通知》,指导各级公立医疗机构加强基本药物配备使用管理,强化基本药物的功能定位。

媒体获知,《意见》征求意见稿中曾提出“以省为单位明确医疗机构基本药物使用的金额比例”,行政管制强化“基药占比”色彩浓厚。此项提法在正式文件中被替换为“公立医疗机构应当科学设置临床科室基本药物使用指标,基本药物使用金额比例及处方比例应当逐年提高”。不仅如此,记者还获知,政府设有数额不大的配套奖励资金。

2018年11月1日《国家基本药物目录(2018年版)》正式施行

在各家医院,医务处、药学部监测考核基药使用情况早已是常态,记者分别采访了湖北一家二级医院和广西一家三甲医院的医务部门,得到的反馈为,前两版基药目录发布后对基层医疗机构和大医院,分别制定了基药占比,但对临床的使用指引作用有限。但这家二级医院医务处长表示,“零差率全面实施后,医院基药使用情况平稳,称得上良好。”对新版目录的扩容,他也表示会给基层带来益处。

谈及基药在三甲医院的使用,广西医科大学药学系副教授、广西医科大学第一附属医院原药学部副主任林自中尽管也并不太乐观,但他表示,站在药学专业的立场,基本药物目录、基本药物制度是意义重大的,体现的也是医疗、医药的“初心”;只是我国亟须厘清基本医疗与非基本医疗的内涵与区别,进而,基本药物与非基本药物、基本医保与非基本医保(包括商业保险)等当前混杂而影响体系效力的问题都能迎刃而解。

亟待清晰基本医疗的定位

反观基本药物这一概念的诞生、起源,其根植之处正在于基本医疗。

中国药科大学教授、药政专家邵蓉在《意见》出台前就曾明确提出基本药物定位的问题,其定位是什么?她表示,“如果基本药物定位于满足缺医少药的贫困地区的用药需求,国家就要全额保障公共产品供给,那么基本药物目录不能扩大,反而要缩小。反过来说,如果国家想要扩大基本药物目录,之前目录内塞进去那么多高值药,根据当前的国家财力,势必做不到全额保障。”

邵蓉回忆被征求意见时给出的建议,“与其纠结于基本药品目录调整,不如把工作重心转到引导公共资源的优化配置,实现药品在临床环节安全、有效、经济地使用——这需要通过临床路径管理、单病种付费来解决。”给出这一建议的背景,正是基本医疗概念的缺失与不清晰。

关于基本医保,医保界专家通常会援引朱镕基总理时期启动国家医保试点的表述——“有多少钱,办多少事”,他们认为,这才是“基本”的定义。

给基本医疗下定义并且立法,行业已经下苦心好多年。2003年起,第十届全国人大五年立法规划就列入了“初级卫生保健法”,2008年全国人大换届后,“初级卫生保健法”被更名为“基本医疗卫生保健法”,被列入人大常委会立法规划。最新的进展,2018年10月22日,“基本医疗卫生与健康促进法”草案提请十三届全国人大常委会第六次会议进行第二次审议。全国人大官网定义该法是卫生与健康领域第一部基础性、综合性的法律,旨在落实宪法关于国家发展医疗卫生事业、保护人民健康的规定。

曾连续多年提交“基本医疗卫生法”立法建议提案的第十一、十二、十三届全国人大代表,江苏省苏北人民医院原院长王静成就向记者表示,只靠医院系统来承担解决“看病”问题显然不现实,唯有将医改问题纳入法制框架,“一盘棋”统筹规范各方的职责和义务,才能推动、引导和保障医改向纵深发展。