荧光光谱法研究6-姜酚与牛血清蛋白的相互作用

2019-05-10向云亚徐晶晶

向云亚 徐晶晶

(厦门医学院药学系,福建 厦门 361023)

6-姜酚(6-gingerol)是姜科姜属植物姜Zingiber officinale Rosc的主要活性成分,现代研究发现[1-2],姜酚具有强心、舒缩血管、抗血小板聚集、抗氧化、抗肿瘤、抑制病原微生物、抗炎、镇痛等药理作用,应用前景广泛。血清白蛋白是人和动物血清中含量最丰富的一种蛋白质,各种药物进入人体首先与血清白蛋白结合,通过血浆的存储和运输,到达受体部位产生药理作用。研究蛋白质与药物分子间的相互作用对了解药物的作用机制具有非常重要的意义[3-4]。目前有关6-姜酚与血清蛋白相互作用的研究尚未见文献报道。因此。本实验采用荧光光谱法研究了6-姜酚与牛血清蛋白(BSA)的相互作用机理,为后续6-姜酚在临床上的应用提供理论参考。

1 材料与方法

1.1材料与试药 6-姜酚(98.55%,express technology co.Ltd,批号:MUST-11030401):称取6-姜酚配制成1 mmol·L-1储备液;牛血清白蛋白(BSA)(广州齐云生物技术有限公司,批号KY201001):称取BSA配制成10 μmol·L-1储备液;Tris-HCL缓冲液(pH=7.4),实验用水为二次重蒸馏水,其他试剂为国产分析纯。

1.2仪器 F-2500型荧光分光光度计(日本HITACHI);CARY-50 型紫外—可见分光光度计(美国VARIAN);BP211D型电子天平(德国Sartorius公司);DKB-501A型超级恒温水槽(上海森信实验仪器有限公司);PHB-3型PH计(上海三信仪表厂)

1.3方法

1.3.1光谱扫描 取10 mL的具塞试管,各加入2 mL BSA储备液,分别加入0、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100 μL 6-姜酚储备液,用pH 7.4 Tris缓冲溶液稀释至5mL,将温度分别调至300 K、310 K,以280 nm为激发波长,狭缝宽度为5 nm,在300~400 nm范围内进行荧光光谱扫描,记录6-姜酚对BSA的荧光猝灭光谱图,同时记录Δλ=60 nm和Δλ=15 nm的同步荧光光谱。

1.3.2荧光猝灭的机制及猝灭常数的测定 荧光猝灭过程可分为静态猝灭和动态猝灭。动态猝灭是猝灭剂分子与荧光分子的激发态分子之间的相互碰撞而导致的荧光猝灭。其动态过程遵从Stem-Volmer方程[5]:

F0/F=1+Kqτ0[Q]=1+Ksv[Q]

(1)

式中:F0和F分别为未加入和加入6-姜酚时BSA的荧光强度,Kq为双分子猝灭过程速率常数,Ksv称为动态猝灭常数,τ0为没有猝灭剂存在下荧光分子平均寿命(约为10-8s),[Q]为猝灭剂6-姜酚的浓度。

静态猝灭是猝灭剂分子与荧光物质分子在基态时生成不发荧光的复合物,从而导致荧光物质荧光强度降低的现象。静态猝灭过程符合Lineweaver-Bruk 双倒数方程:

(2)

式中:KLB为猝灭剂与荧光物质的结合常数。

用静态猝灭双对数公式求有关热力学参数。

lg [(F0— F)/F]=lgKa+nlg[Q]

(3)

式中:n为结合位点数,Ka为结合常数。

1.3.3作用力类型的确定 有机小分子与蛋白质等生物大分子之间的结合力主要有的氢键、范德华力、静电引力和疏水作用力等。Masaki otagiri[6]总结出判断生物大分子与小分子结合性质的热力学规律,即△S>0为疏水和静电作用力;△S<0为氢键和范德华力;△H>0和△S>0为典型的疏水作用力;△H<0和△S<0为氢键和范德华力;△H<0和△S>0为静电作用力。通过改变反应作用温度计算热力学参数焓变(△H)和熵变(△S)的相对大小,可判断小分子与蛋白质间的主要作用力类型。计算公式如下:

ln(K2/K1)=(1/T1-1/T2)△H/R

(4)

△G =-RTlnK

(5)

△G= △H-T△S

(6)

式中:△G为吉布斯自由能变,△H为焓变,△S为熵变,K1、K2为不同温度T1、T2下的结合常数,R为气体常数约等于8.314。

1.3.4同步荧光光谱测定 固定BSA的0.4×105mol·L-1,改变6-姜酚浓度测定Δλ=60 nm和Δλ=15 nm的同步荧光光谱。

2 结 果

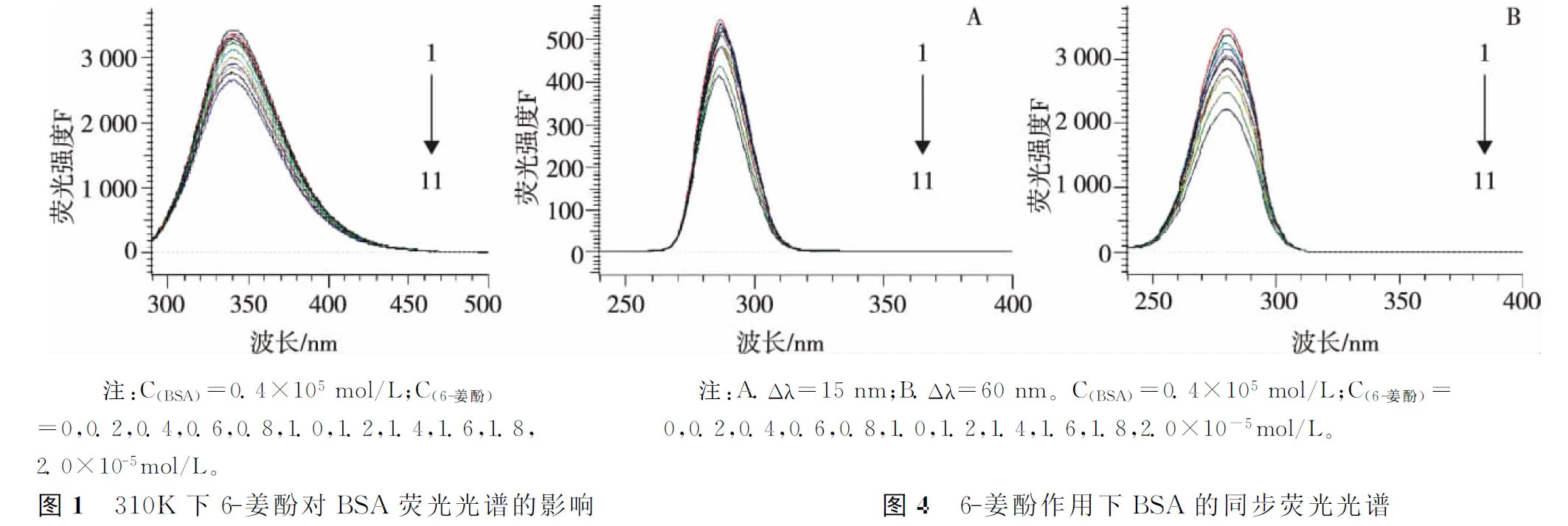

2.16-姜酚对BSA的荧光猝灭光谱的影响 当固定BSA的量,不断增加6-姜酚的浓度时,343 nm处 BSA的最大荧光发射峰逐渐降低。说明6-姜酚能引起BSA内在荧光有规律的淬灭,但并未出现明显的发射波长红移、蓝移或峰形改变。结果见图1。

2.26-姜酚对BSA的荧光猝灭机制 按照实验方法分别测定300 K和310 K时体系的荧光淬灭光谱,根据式(1)以F0/F对[Q]作线性拟合(图2),据式(2)作双倒数曲线,得到线性回归方程及相关系数r,进而计算出不同温度下的Ksv和KLB,见表1。根据Ksv随温度的变化可以对猝灭机制进行判断。对于动态猝灭,温度升高有利于猝灭过程进行,Ksv随温度的升高而增大;而静态猝灭,温度升高形成的复合物稳定性降低,Ksv减小。由图2和表1中的数据可看出,Ksv中随温度升高而降低,KLB也随温度的升高而减小,同时Kq值远大于各类淬灭剂对生物大分子的最大Kq值(2×1010L·mol-1·s-1),因此可以说明6-姜酚对BSA的荧光猝灭为静态猝灭[7]。

图2 6-姜酚对BSA荧光淬灭Stern-Volmer方程拟合图

T/KStern-VolmerKq/(L/mol·s)kSV/(L/mol)rLineweaver-BurkKLB/(L/mol)r3001.453×10121.453×1040.981 91.127×1040.966 03101.078×10121.078×1040.972 11.090×1040.997 0

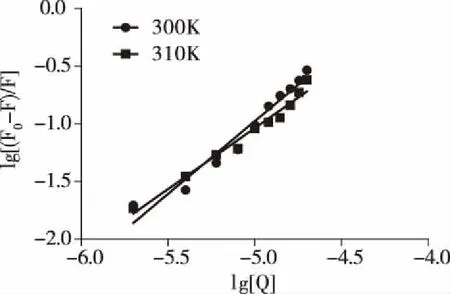

2.36-姜酚与BSA的结合常数与结合位点数 以lg [(F0— F)/F]对lg[Q]作图(图3),根据截距和斜率求得 6-姜酚与BSA相互作用的结合常数(Ka)和结合位点数(n),见表2。由表2可知,6-姜酚与BSA结合位点数接近1,说明6-姜酚与BSA可形成1个结合位点,结合常数较大,且随着温度的升高而降低,表明6-姜酚与BSA之间有较强的结合作用,可以被蛋白质运输和储存。

图3 6-姜酚与BSA的双对数方程图

T/KKa/(L/mol)rn3002.173×1050.97911.2633101.799×1040.98811.059

2.46-姜酚与BSA的作用力类型 根据热力学关系式(4)(5)(6),计算6-姜酚与BSA相互作用的热力学参数,见表3。△G<0,△H<0,△S<0,表明6-姜酚与BSA之间的作用力主要为氢键和范德华力。

表3 6-姜酚与BSA相互作用的热力学参数

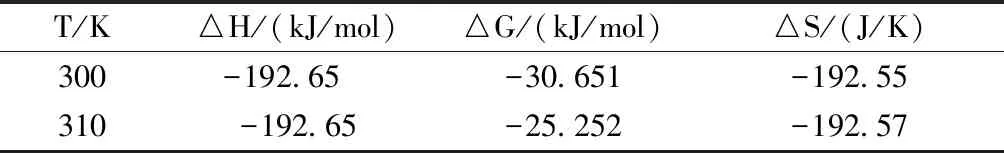

2.56-姜酚对BSA同步荧光光谱的影响 Δλ=15 nm和Δλ=60 nm所得同步荧光光谱分别显示酪氨酸残基和色氨酸残基的特征荧光[8]。而蛋白质中色氨酸、酪氨酸残基的最大发射波长与其所处微环境极性有关,因此,根据最大发射波长的改变可判断蛋白质构象的变化。最大发射波长红移,表明氨基酸残基所处的微环境的疏水性降低,极性增强;蓝移则反之。固定BSA的浓度,逐渐增加6-姜酚浓度,分别测定Δλ=15 nm和Δλ=60 nm的同步荧光光谱,结果如图4所示。随着6-姜酚浓度的增加,和色氨酸残基的特征荧光光谱峰均随着6-姜酚浓度的增加而产生淬灭,酪氨酸残基的最大发射波长发生了一定程度的蓝移;而色氨酸残基的最大发射波长基本不变,说明6-姜酚的加入主要改变了BSA酪氨酸残基附近的微环境,使酪氨酸残基所处的微环境的疏水性增强,极性降低。

3 讨 论

血清白蛋白是血浆蛋白的主要成分,以血清白蛋白为代表的蛋白质与中草药有效成分间的相互作用,已成为一个非常活跃的研究课题[9],这将有助于了解药物在体内的存在状态、运输、吸收、代谢及作用机制。目前,结构最为明确、运用得最多的是牛血清白蛋白以及人血清白蛋白[10]。而荧光光谱法是获得这类相互作用信息的一种方便、快捷方法。

本实验运用荧光技术研究在模拟人体生理pH条件下6-姜酚与牛血清白蛋白的相互作用,结果表明,6-姜酚是一个比较强的荧光猝灭剂,可以导致BSA的内源荧光的猝灭,猝灭不是由于6-姜酚对BSA碰撞引起的动态猝灭,而是由于6-姜酚与BSA形成了复合物引起的静态猝灭,且两者相互作用以氢键和范德华力结合为主。表观结合常数表明6-姜酚与BSA之间有较强的结合作用,可以被蛋白质运输和储存,通过血液循环到达作用部位,起到治疗的效果。同步荧光光谱实验提示6-姜酚可使酪氨酸残基所处的微环境的疏水性增强,极性降低,这种变化可能会影响一些极性药物与血清蛋白的结合。本研究对于阐明6-姜酚在血液中的存在状态及其体内代谢过程具有一定的指导意义。