俞剑华与中国早期现代色彩学研究

2019-05-07杨德忠

杨德忠

(安徽财经大学艺术学院,安徽 蚌埠 233030)

早在春秋时期,孔子在《论语·乡党》中就指出“君子不以绀緅饰,红紫不以为亵服”;南齐的谢赫在著名的“六法论”中也提出过“随类赋彩”之说,体现了中国古人从很早开始就对色彩的使用进行过自觉的研究。尽管如此,但作为一门学科概念的“色彩学”一词直到20世纪初才如同“美术”“美学”“图案”等西方外来名词一样,随着西学东渐背景下的科学主义思潮之涌入被引进中国。在对现代色彩学的学习与发展过程中,除了漂洋过海到欧洲、日本等国学习西方美术技法的中国早期油画家们零星带回来一点技法层面上的色彩学知识之外,对色彩学进行系统、全面地研究和介绍还是要归功于那一时期中国的美术理论家们。例如,著名的美术史论家俞剑华先生在这一方面就曾做过很多不懈之努力。

俞剑华(1895-1979),原名琨,字剑华,后以字行,曾用笔名玉愚,山东济南人,出版有《中国画论类编》《中国绘画史》等重要著作,是南京艺术学院校史上非常重要的一位著名教授。作为建国后新中国第一代美术史论家,除了在中国美术史与画论研究方面成就卓著,俞剑华先生在美术创作实践方面同样也很有造诣。他不仅师从过著名画家陈师曾,擅长国画山水,也师从著名油画家李毅士学习过西画,师从郑纲裳学习过图案,对水彩画、图案等随着西学东渐而来的新美术学科亦有比较深入之研习。俞剑华在回忆自己的学画历程时曾写道:“山东向来是不出画家的地方,我就生在不出画家的济南。从小就喜欢画画,因为画画曾被老师敲过手心。二十一岁(1915年)才到北京高师正式学画,起初也是学的西画,第二年开始从先师陈师曾先生学山水,没有学好,陈先生就去世了。其间也曾想专画水彩画。”[1](P259)说自己国画山水“没有学好”,当然是俞剑华先生的自谦之词。不过从文中所言及的“起初也是学的西画”以及“曾想专画水彩画”可以看出,俞剑华先生在学习西画方面曾下过不小功夫。这种中西绘画兼修的学习经历亦为他日后学贯中西的学术研究奠定了基础,从而能够以一种高屋建瓴的姿态研究中国美术史论。

通过《俞剑华年谱》,我们可以了解到,早在1917年时,俞剑华先生就“对图案颇感兴趣,致力于日本图案书籍的复制,积至十余册。开始搜集中、日、英文有关美术书籍。用‘代金引撰’的方法向日本民善书店买书”[2]。1920年8月,俞剑华曾“赴北京西单前京线道,任北京美术学校手工、水彩画教员”。1924年除了任山东一中国文教员、山东美专国画教员外,他还兼任了山东一师图画专修科图案教员。此外,1923年9月份前后,俞剑华还在青岛举行过一次《写生水彩画展》。水彩画是利用水彩颜料调水在纸本上进行色彩画练习或创作的一种主要绘画形式,直到现在还被广泛运用于很多美术高校的色彩课教学中,其与色彩学的关系毋庸赘言。图案是工艺美术、工业美术等实用美术中关于色彩、形式以及结构等方面的预想设计,尤其是在彩色图案中非常注重色彩的构成与搭配等色彩学方面的知识。虽然远在六七千年以前,中国的仰韶文化、马家窑文化等原始彩陶上就已出现了动物纹样、水波纹样、人面纹样等各种图案,但是作为一门独立学科,图案也是在20世纪初在西学东渐的背景下才逐步在中国发展起来的。当时很多人为了寻求发展民族工业之路,纷纷向西方国家学习科学知识,其中图案也是当时国人向西方国家学习的内容之一。例如,著名美术教育家、工艺美术家、工笔画家陈之佛就曾于1918年专门到日本去学习过图案知识。[注]陈之佛(1896-1962),1918年赴日本东京美术学校工艺图案课学习,是我国第一个到日本学习工艺美术的留学生;1923年学成回国后,曾在上海创办尚美图案馆;1930年执教中央大学艺术系教授图案、色彩学等课程。俞剑华虽然没有远赴重洋,但是他在国内也“致力于日本图案书籍的复制,积至十余册。开始搜集中、日、英文有关美术书籍”,认真学习国外的图案知识并取得了一定的成就。例如,1922年,俞剑华编著的《最新图案法》就在北京美术专门学校石印出版。之后,俞剑华于1925年将该书的版权出让于上海商务印书馆予以出版。1926年,在友人何元的介绍下,俞剑华又为商务印书馆撰著了一本《最新立体图案法》,该书于1929年5月出版。由此可见,俞剑华在图案、水彩等与色彩密切相关的美术学科上进行过专门之研究,并且都取得了不菲的学术成就。

为了研究图案等工艺美术,俞剑华曾专门研究过色彩学方面的专业知识。现代色彩学是专门研究色彩的产生、接受及其应用规律的一门学科,它与艺术解剖学、绘画透视学等一起构成西方美术的基础理论学科。尽管如此,但独立意义上的科学的色彩学研究,在西方美术中却晚于艺术解剖学、透视学,一直到近代才开始真正发展起来的。文艺复兴时期以达·芬奇为代表的一些西方画家强调艺术模仿自然,为了取得自然主义的逼真效果,他们曾经研究过光学方面的问题,并注意到了色彩透视等现象。但是直到17世纪60年代,在牛顿通过有名的“三棱镜折射实验”得出白光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫等不同颜色光混合而成的结论之后,人们对色彩形成的本质才逐渐取得了正确的认识,从而为现代色彩学的产生奠定了科学的理论基础。后来,随着视觉艺术的发展所遇到的各种有关色彩方面的问题的提出,特别是到了19世纪中叶印象主义绘画出现之后,艺术中关于外光的描绘、色彩的对比、调配以及互补色运用等等问题的不断提出,促使艺术理论家、画家们开始运用科学方法探讨色彩的产生、接受及其应用的规律。到了19世纪下半叶,有关色彩学研究的专门著作开始出现,如薛夫鲁尔的《色彩和谐与对比的原则》(1854)、贝佐尔德的《色彩理论》(1876)等[3]。19世纪末20世纪初,在现代光学、艺术心理学等学科研究的基础上,现代色彩学研究得到了进一步进展,并在西学东渐的过程中也慢慢传到了中国。

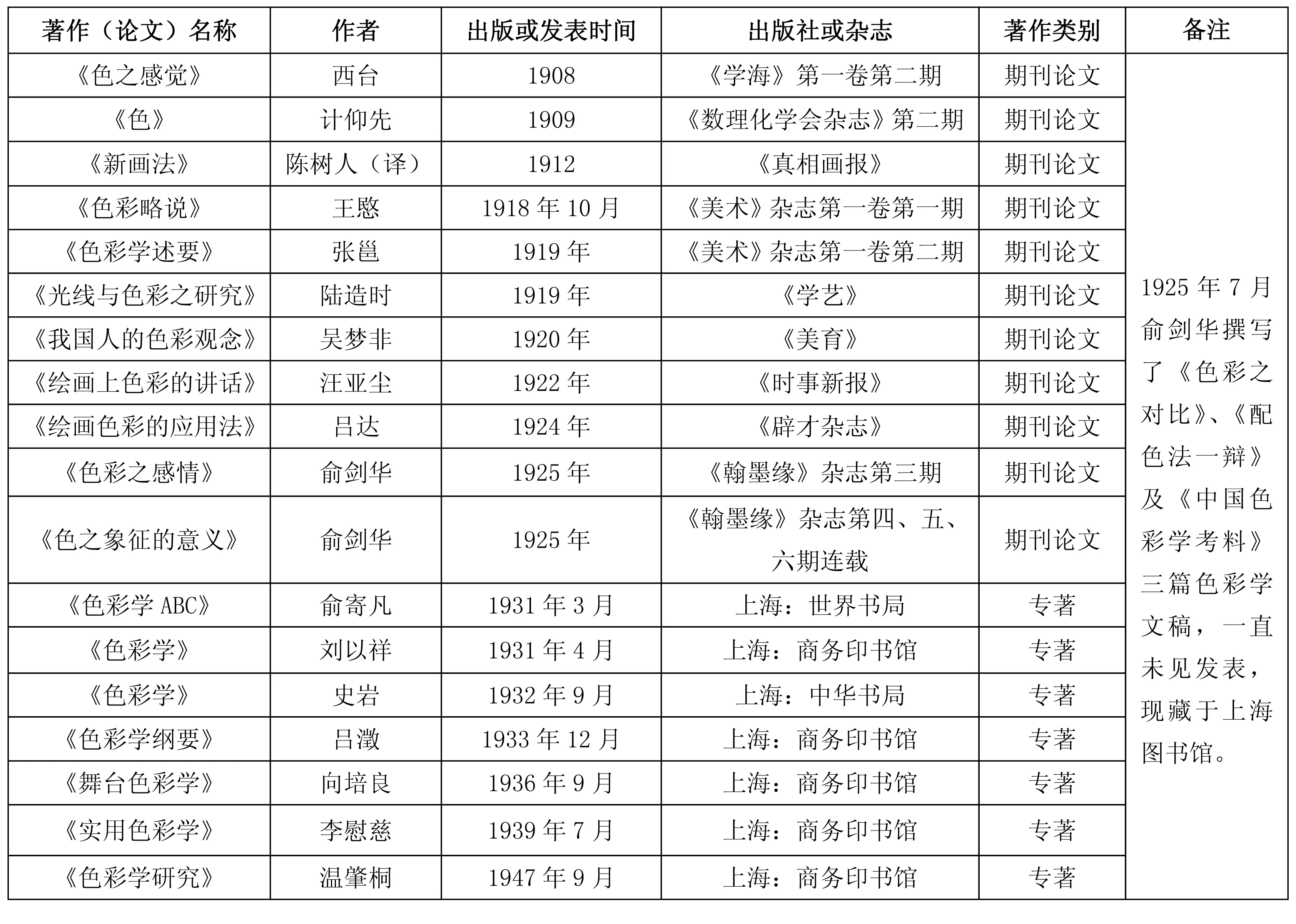

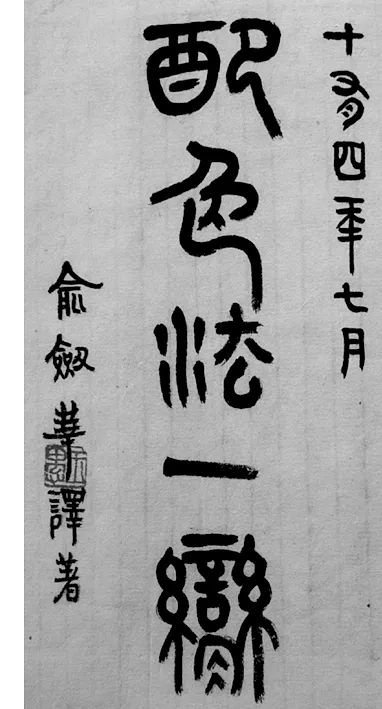

笔者到目前所能了解到的中国较早的在西方色彩学理论基础上编撰的现代色彩学专著主要有1931年3月由上海世界书局出版的俞寄凡(1891-1968)著《色彩学ABC》和同年4月由商务印书馆出版的刘以祥(?-1948)著《色彩学》,其次是1932年9月由中华书局出版的史岩(1904-1994)著《色彩学》。此外,还有1933年12月由上海商务印书馆出版发行的吕澂(1896-1989)著《色彩学纲要》[注]广州美术学院硕士毕业生徐静在其学位论文中记录吕澂撰写《色彩学纲要》的出版时间是在1926年(见徐静:《色彩之“学”——色彩学在晚清民国的传播与建构》,广州美术学院硕士学位论文,2017年5月),不知有何依据。笔者目前手上有一本商务印书馆出版、王云五主编的“万有文库”本,版权页标注为“中华民国二十二年十二月初版”,据此笔者认为吕澂著《色彩学纲要》的最初出版时间应该为1933年12月。(图1)、1936年9月由商务印书馆出版发行的向培良(1905-1959)著《舞台色彩学》、1939年7月由商务印书馆出版发行的李慰慈(1909-2003)著《实用色彩学》[注]据徐静在论文中注释,《民国时期总书目》(文化科学·艺术卷,北京图书馆编,书目文献出版社,1994年版)中记录《实用色彩学》于1929年7月由长沙商务出版社出版,但笔者目前尚无法找到该书1929年之版本。目前笔者手上有一本该书于1954年的再版本,由上海商务印书馆印行,该书版权页记录该书“1939年7月初版”,据此笔者认为该书出版于1929年的记录可能有误,其最初的出版时间应该是1939年7月。(图2),以及1947年9月由商务印书馆出版发行的温肇桐(1909-1990)著《色彩学研究》等。

图1 吕澂著《色彩学纲要》书影,1933年12月初版,商务印书馆发行

图2 李慰慈著《实用色彩学》书影,1939年7月初版,1954年4月4版,商务印书馆发行

当然,在此之前已有一些关于色彩学的学术文章开始陆续地发表在一些科学类和艺术类的期刊上了。例如,1908年《学海》杂志第一卷第二期上,发表有一篇署名“西台”的文章《色之感觉》,首次介绍了不同光波的波长以及它们对人的视觉神经的刺激特点并由此引起的不同色彩感觉;1909年《数理化学会杂志》第二期上,发表有一篇署名“计仰先”[注]计仰先,姓计,名宗型,字仰先,又名钟英,浙江嘉兴人,生于1883年,卒于1934年,曾任浙江省立第二中学校长。的《色》,论述了物理光学上的红、绿、青三原色原理;1912年,著名的岭南派画家陈树人(1884-1948)译述的《新画法》在《真相画报》第一期至第十期上连载,其中介绍了很多色彩的调和及表现的方法,并且在文章中首次使用了“色彩”一词;[4]1918年10月,由上海图画美术学校编辑出版的《美术》杂志创刊,在第一卷第一期上发表了一篇署名王愍[注]王愍,即王济远(1893-1975),近代画家,祖籍安徽,生于江苏。的《色彩略说》,在第一卷第二期上发表了一篇署名张邕[注]张邕,即张辰伯(1893-1949),近代雕塑家、画家,江苏无锡人。的《色彩学述要》[5](P8-9),都是当时专门论述色彩学相关内容的重要文章。其中,在《色彩学述要》一文中还出现了“色彩学”一词,这也是到目前为止笔者所能够见到的国内最早使用这一名词之出处。1925年,俞剑华也先后发表过两篇色彩学研究方面之重要论文。一篇是发表在《翰墨缘》杂志第三期上的《色彩之感情》;另一篇是以连载的形式发表在《翰墨缘》杂志第四、五、六期上的《色之象征的意义》。上述这几篇期刊论文都比俞寄凡所著的我国第一本现代色彩学专著《色彩学ABC》一书的面世要早好几年。不言而喻,这些文章在我国的早期现代色彩学研究与发展过程中的开拓作用显得尤为重要,可视为色彩学专著出版之先声。

中国早期现代色彩学著作(论文)出版概况

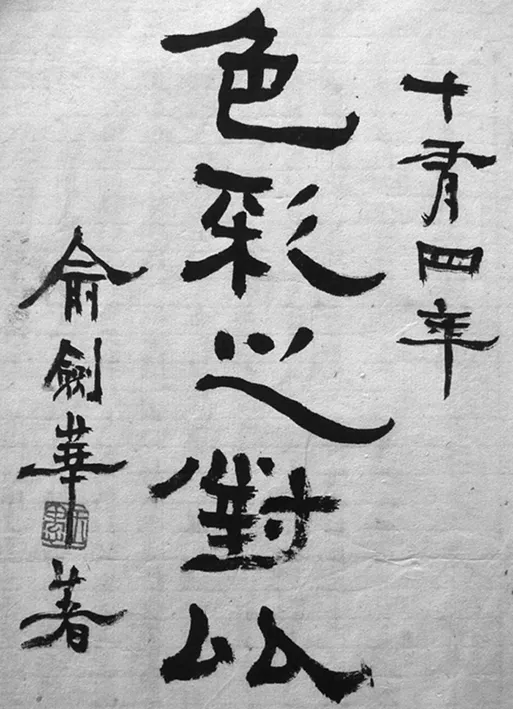

就笔者所知,俞剑华先生一生中或独自撰写,或翻译整理,或整理注释,至少写过五篇以上关于色彩学研究方面的独立文稿。除了上述发表于《翰墨缘》杂志上的《色彩之感情》《色之象征的意义》两篇文章之外,他还写过《色彩之对比》《配色法一辩》及《中国色彩学考料》三篇色彩学研究的重要文稿。《翰墨缘》半月刊创刊1925年1月1日,是由俞剑华主编,山东省济南市翰墨缘美术院出版兼发行。翰墨缘美术院是俞剑华一人创办的民间美术学校,《翰墨缘》杂志即为该校校刊,由俞剑华一人担任经理、主编兼发行人,其中文章皆为其独自撰写。该杂志每月1日和15日各出一期,总共只出了12期。1925年6月15日俞剑华编完第十二期,在其中刊出《紧急启事》,告诉读者他将“于暑假期间稍事休养,闭户读书或远足旅行”,计划停刊两期后,于9月1日再出版第十三期。可惜这一耽搁,后来由于某种原因就再也没有接着出版。[6](P27-28)从文稿上所标注的时间来看,《色彩之对比》《配色法一辩》皆写于1925年7月,也正是在俞剑华主编《翰墨缘》杂志并发表了前两篇色彩学研究文章之后的暑假时间。由此可以推断,如果原计划9月份再接着出版的《翰墨缘》杂志要不是因某种原因停刊的话,很有可能俞剑华是准备接着发表这几篇文章的。令人遗憾的是,俞剑华的这一计划未能如愿。之后,这三篇关于色彩学研究的文稿一直也未见发表,直到现在还只是以手稿的形式被保存在上海图书馆内。

《色彩之对比》(图3)开篇即曰:“色彩之对比(CONTRAST OF COLOUR)亦曰色彩之反映,其现象颇为复杂,为研究工艺美术者所应当注目之事。”[7]可见,俞剑华编著该文稿应该是当时为了研究工艺美术所做的基础工作之一。文中首先把西方学者对色彩对比的研究历程作了简单概述,接着俞剑华在吸收了他人研究成果的基础上开始就色彩对比方面的知识进行了较为详细的阐述。

《配色法一辩》(图4)开篇亦云:“配色为各种美术工艺之重大要素,为装饰图案染织园艺等专门家唯一必要之知识”,强调了学习配色法对从事装饰、 图案、染织、园艺等艺术门类的重要性。接着,俞剑华进一步指出:“要之美术工艺之所以贵重,一在于形态之恰好,一在于彩色之奇丽,二者有不可相离之关系。无论形态之美如何,若所施之彩色配合拙劣时,则其作品不过徒讨人厌耳。故古来之名匠画家等关于配色之工夫必十分研究,施彩色之时如何而可以见为最美丽,关于配色上是否有一定之法则,均属人人必有之疑问。此等事项,欲尽举其研究之结果亦属至难之事。单求助于科学的准绳,则难断之点甚多。此之所谓配色法不过概论其普通现象而已。”[8]这篇文稿也是俞剑华在吸取了欧洲一些学者的多年研究成果的基本上,先从两种不同的色相相搭配、排列开始,以此逐步说明各种色相并用时的调和或者不调和,并且还指出了人们在进行色彩审美时也会存在个人差异性或民族差异性等。

图4 《配色法一辩》(手稿图片由耿剑教授提供)

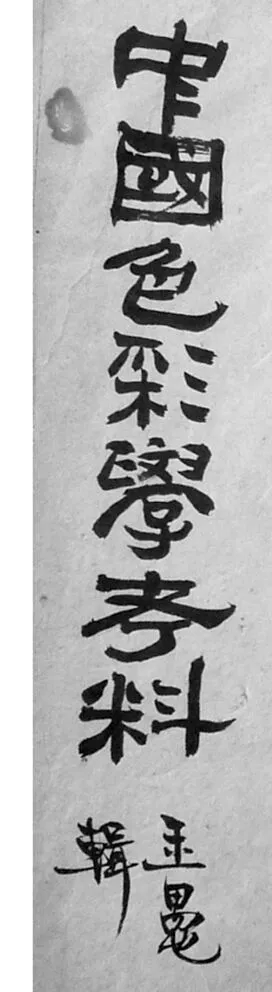

如果说前面几篇文章都是俞剑华在吸收或借鉴了西方学者的色彩学研究成果的基础上所整理、撰写出来的研究成果的话,那么《中国色彩学考料》[9](图5)则是他为研究我国传统上对色彩的认识所做出的努力。该文稿收录整理了春秋、战国至秦汉时期诸子百家文献中很多关于色彩方面的论述文字,并就其中的部分重要篇章进行了适当的注释,是研究汉代之前我国色彩学理论的重要文献资料。

图5 《中国色彩学考料》(手稿图片由耿剑教授提供)

俞剑华在色彩学研究方面所撰写的上述文稿中如《色彩之感情》、《色之象征的意义》等有的已通过公开发表,为当时的广大美术爱好者提供了宝贵的理论指导。不言而喻,在当时国人对现代色彩学知识还相当贫乏的情况下,他所做出的努力和贡献是意义非凡的。其部分文稿虽然由于种种原因至今未能发表是个遗憾,但是从中亦可体现出俞剑华勤奋、刻苦的治学精神。所谓“千里之行积于跬步”,正是俞剑华等老一辈艺术理论家们从最基础的一点一滴开始做起,才有了我国色彩学研究方面后来的积木成屋。从中也可以看到俞剑华在进行学术研究时所秉持的容纳中西的开放胸怀,以及他为我国美术事业的发展在基础理论研究方面所做出的不懈之努力,值得后人永远的缅怀和纪念。