草原生态保护补助奖励政策牧民满意度及影响因素研究

2019-04-23丁文强杨正荣马驰李西良尹燕亭侯向阳

丁文强,杨正荣,马驰,李西良,尹燕亭,侯向阳*

(1.兰州大学草地农业科技学院,甘肃 兰州 730000;2.中国农业科学院草原研究所,内蒙古 呼和浩特 010000)

我国北方天然草原面积约3.13亿hm2,占全国天然草原面积的79.7%,在维护国家和区域安全中起着重要的生态屏障作用[1]。在自然和人为等复杂因素的多重影响下,北方草原自然灾害呈现高发态势,大面积持续干旱、沙尘暴、雪灾等灾害频繁发生,草原生态功能不断弱化[2]。为此,我国政府先后实施了退牧还草、津京风沙源治理工程等草原生态建设和保护项目,虽然取得了一定成效,但未从根本上改变草原生态持续恶化的趋势。为了实现保护草原生态环境和改善牧民生计的双重目标,2011年6月国务院发布《关于促进牧区又好又快发展的若干意见》要求建立草原生态保护补助奖励机制,中央财政每年安排134亿资金在内蒙古、新疆、西藏、青海、四川、甘肃、宁夏、云南8个主要草原牧区实施草原生态保护补助奖励政策(简称草原生态补奖政策)。自此,我国草原生态建设受到前所未有的重视,牧区发展进入新阶段。草原生态补奖政策是我国继森林生态补偿政策实施后又一重大的生态补偿政策,涉及人口多、区域广、面积大,对我国草原牧区的转型发展和生态保护具有重要意义。

目前,国外学者围绕草原生态补奖政策的研究着重关注生态补偿手段与成本核算。Morris等[3]研究指出在土地生产力较低和产权明晰的地区,通过政府财政刺激有利于草原生态的恢复。Klimek等[4]研究认为通过实施以市场调节为手段的区域生态补偿项目,可以实现草地生态管理的生态保护、农产品供给、农民生计多样化等多重目标。在德国东北部,通过将生态补奖和保护结果相联系可以替代对放牧行为的管理[5]。Blignaut等[6]在南非马洛蒂德肯拉斯山脉草原研究发现,通过生态补奖实现的生态系统保护产生的效益远远高于水资源发展项目。可见,国外关于草原生态补奖的研究文献较少,主要集中在论证草原生态补奖的可行性,从牧民角度评价草原生态补奖政策的研究尚属空白。退牧还草、京津风沙源治理工程等都涉及草原生态补偿,国内学者对政策效益、存在的问题、相应对策进行了研究,这些研究更多关注生态补奖政策本身。2011年草原生态补奖政策实施以来研究者着重关注草原生态补偿机制的实施方法和政策建议[7-16];同时,部分学者从牧民角度分析草原生态补奖政策的实施效果。例如,李玉新等[17]在内蒙古四子王旗研究了牧民对草原生态补奖政策评价及影响因素并提出优化草原生态补奖的政策建议。何晨曦等[18]以内蒙古锡林浩特等6个地区的160户牧民为样本,实证分析内蒙古地区草畜平衡奖励政策满意度及其影响因素。雷文玉[19]以内蒙古自治区15个嘎查的130户牧民为样本,实证研究草原生态补奖政策的实施效果。韩枫等[20]利用甘南牧区236户牧民的微观数据,将牧民生计变量作为中介变量,引入“牧民对草原生态保护政策理解”潜变量,对牧民满意度进行测度。王丽佳等[21]选取甘肃牧区甘南、肃南和天祝三地牧民样本,实证研究牧民对草地生态补偿政策实施的满意度及其影响因素,并就完善生态补偿政策、提高生态补偿绩效提出建议。可见,已有的研究关注点仅限某一区域牧民,研究样本呈点状分布,碎片化程度高、区域性程度低,大尺度、多草原类型的草原生态补奖政策评价研究还未见报道。

迄今为止,草原生态补奖政策的第1轮实施期(2011-2015年)已经结束,第2轮实施期(2016-2020年)已经开始。在转折时期,在区域尺度上,探究牧民对草原生态补奖政策的满意度(简称政策满意度)及影响因素,对完善我国草地生态补奖政策具有现实意义。鉴于此,本研究以第一轮草原生态补奖政策实施结束期为时间节点,以草畜平衡补奖政策为切入点,将牧民的主观意愿即对政策理解、行为反应与政策实施结果共同纳入分析框架,就内蒙古自治区牧民政策满意度及影响因素进行实证研究,以期为草原生态补奖政策的有效实施提供实证参考依据。

1 材料与方法

1.1 数据来源

本研究采取随机分层典型抽样方法,遵照抽样代表性和可行性原则,选定内蒙古自治区草甸草原、典型草原、

荒漠草原、沙地草原、草原化荒漠为研究区域,在各个草原类型选定3个旗县,共15个旗县,从每个旗县抽取2个乡镇(苏木),每个乡镇抽取3个村(嘎查),从每个村(嘎查)抽取10户牧民为研究样本。课题组于2015年8-11月进行实地入户调研,获得有效问卷896份,将其中实施草畜平衡补奖的632户牧民作为研究草原生态补奖政策的样本牧民。为确保调研信息准确,聘请旗(县)草原站和调查乡镇(苏木)熟练蒙语的蒙古族干部为翻译,每户问卷调查时间约为2 h。调研内容主要包括:牧民对草原生态补奖政策的评价、人口统计特征、草场特征、草原生态补奖政策实施效果。样本分布情况如表1所示。

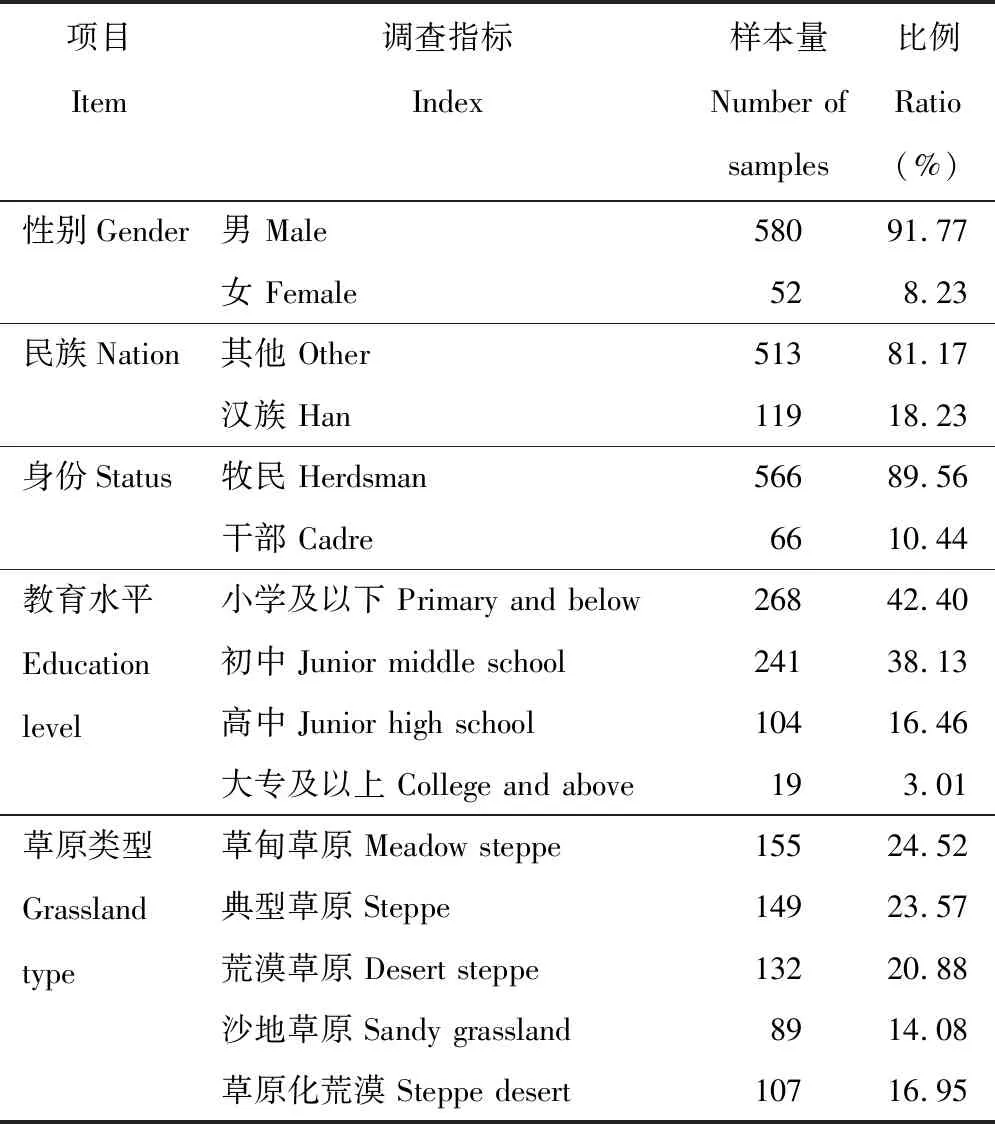

表1 调查样本分布情况Table 1 Distribution of survey samples

统计表明(表2),调研样本总量632户牧户,受访者性别以男性为主,占比91.77%。受访者多为蒙古族或者满族,占比81.17%,汉族为18.23%。户籍身份主要为牧民,占比89.56%。教育水平小学及以下占比最高,为42.20%,其次为初中,占比38.13%,具有高中及以上教育水平的牧民相对较少,占比19.47%。草甸草原155户(24.52%),典型草原149户(23.57%),荒漠草原132户(20.88%),沙地草原89户(14.08%),草原化荒漠107户(16.95%)。

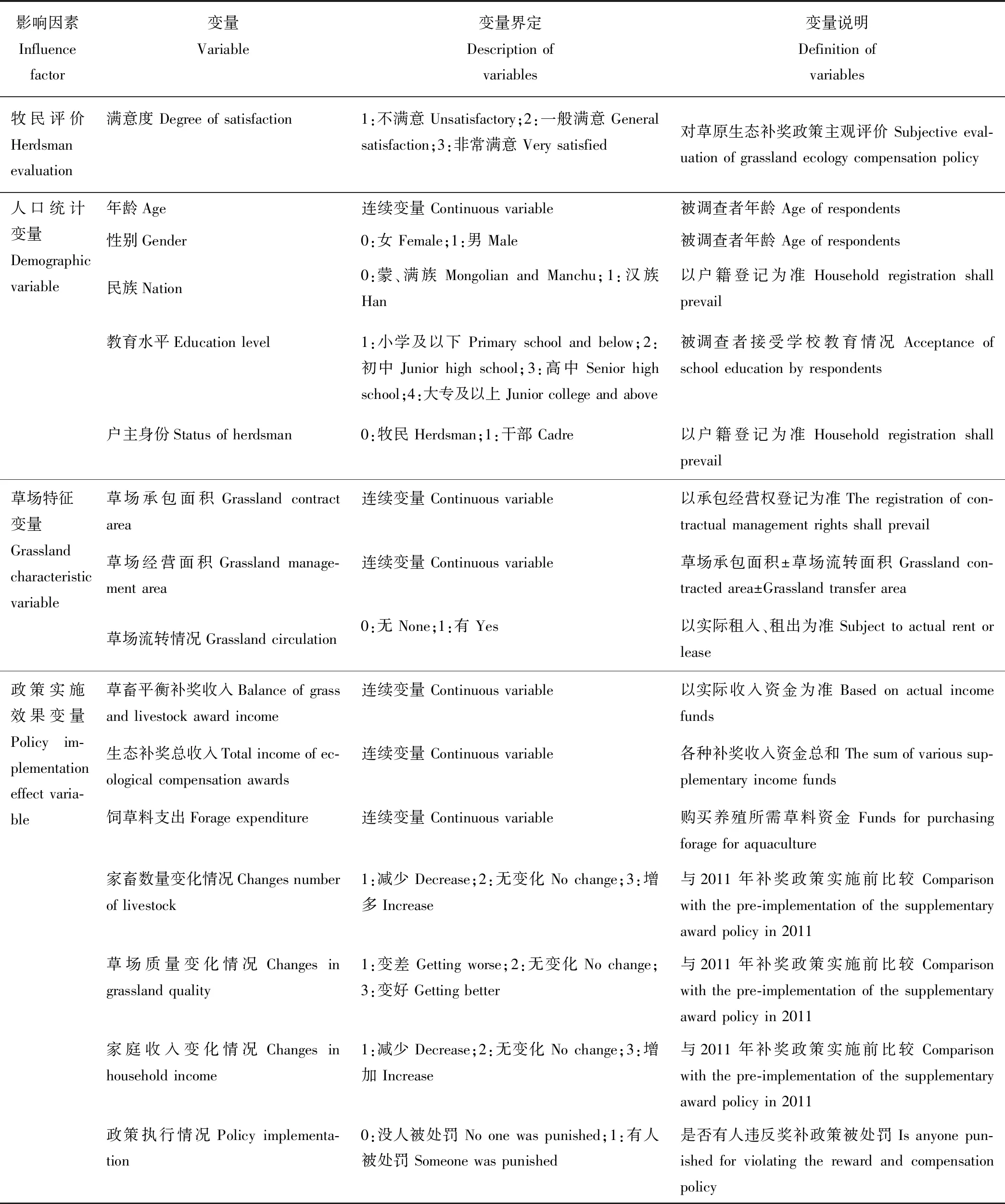

1.2 变量设置

通过参考相关文献[17-18,21-23],牧民对政策满意度的影响因素包括3个方面15个变量。一是人口统计特征,主要包括牧民年龄、性别、民族、教育水平和户主身份5个变量;二是草场特征,主要包括草场承包面积、草场经营面积、草场流转情况3个变量;三是政策实施效果,主要包括草畜平衡补奖收入、草原生态补奖总收入、饲草料支出、家畜数量变化、草场质量变化、家庭收入变化、政策执行情况7个变量。变量界定及说明详见表3。

1.3 研究方法

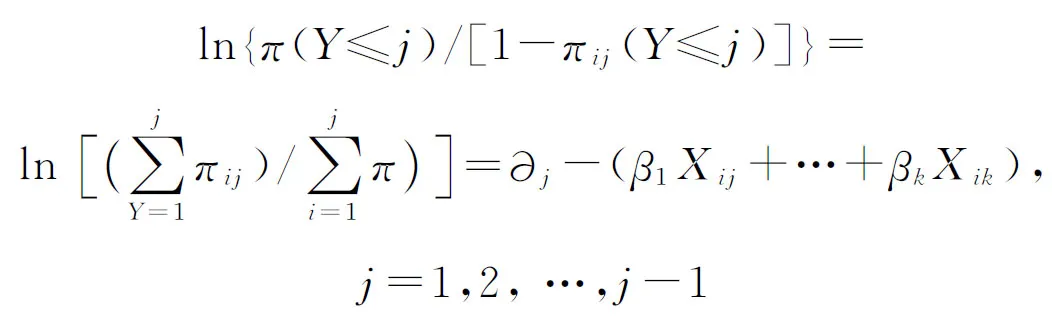

1.3.1多元有序Logistic回归模型 近年来,多元有序Logistic回归模型广泛应用于政府公共产品和服务供给的效果评价。多元有序Logistic回归模型因变量为定性变量,因变量之间存在等级和程度差异。本研究的目的是识别牧民草原生态补奖政策满意度的影响因素,因变量为牧民对已经实施的草原生态补奖政策的满意度,即有序分类变量,自变量为人口统计特征、草场特征、政策实施效果(表3)。 鉴于此,本研究选择多元有序Logistic回归模型,表达式如下:

式中:i表示亚群,即自变量向量的行数;j表示因变量Y的分类;k表示自变量的个数;∂j为常数项;βk为回归系数;πij为因变量Y≤j的累加概率;ln为自然对数符号。

1.3.2多重共线性 多重共线性是指在回归模型中自变量之间由于存在高度相关关系而使模型估计失真的问题,降低检验可靠性[25]。因此,在进行回归分析之前,首先要对各自变量进行多重共线性检验。结果显示,草场特征变量中草场承包面积和经营面积的相关性系数为0.888(P<0.01);政策实施效果变量中草畜平衡补奖收入和草原生态补奖总收入的相关性系数为0.588(P<0.05),判断存在多重共线性问题。最终,在多元有序Logistic回归模型中剔除草场经营面积和草原生态补奖总收入2个自变量。

1.4 统计分析

表2 调研牧民样本特征描述Table 2 Description of sample characteristics of survey herdsmen

采用SPSS 19.0软件进行统计分析。其中对不同政策满意度牧民的人口统计变量、草场特征变量和政策实施效果变量进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 牧民政策满意度及区域差异

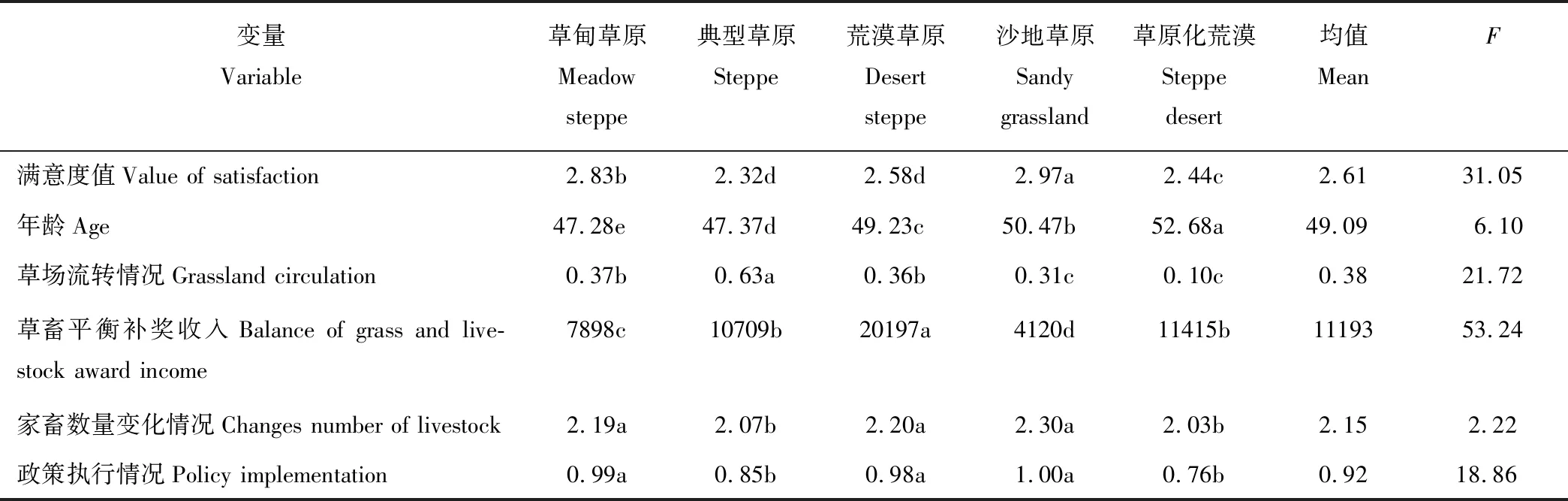

内蒙古自治区草原生态补奖政策牧民满意度均值为2.61(表4),其值介于非常满意和一般满意。可见,内蒙古自治区牧民对草原生态补奖政策具有较高的满意度。

内蒙古自治区牧民对草原生态补奖政策满意度(表4)由高到低依次排序为:沙地草原(2.97)>草甸草原(2.83)>荒漠草原(2.58)>草原化荒漠(2.44)>典型草原(2.32),F统计量为31.05,存在区域差异。

从解释变量角度看,内蒙古自治区牧民对草原生态补奖政策满意度有3个方面值得关注:一是政策满意度最高的沙地草原和次高的草甸草原牧民草畜平衡补奖收入均值仅为4120、7898元,远低于典型草原(10709元),草原化荒漠(11415元),荒漠草原(20197元)。可见,并非补奖收入越高,政策满意度越高。二是不同草原类型政策执行情况排序为:沙地草原(1.00)>草甸草原(0.99)>荒漠草原(0.98)>典型草原(0.85)>草原化荒漠(0.76),不同草原类型政策执行情况排序与政策满意度排序相关系数为0.90,P值为0.037,两者呈高度相关关系。三是5个解释变量的P值存在显著差异,变量均值体现出区域差异特征,可知5个解释变量对草原生态补奖政策满意度产生影响。

2.2 模型回归结果分析

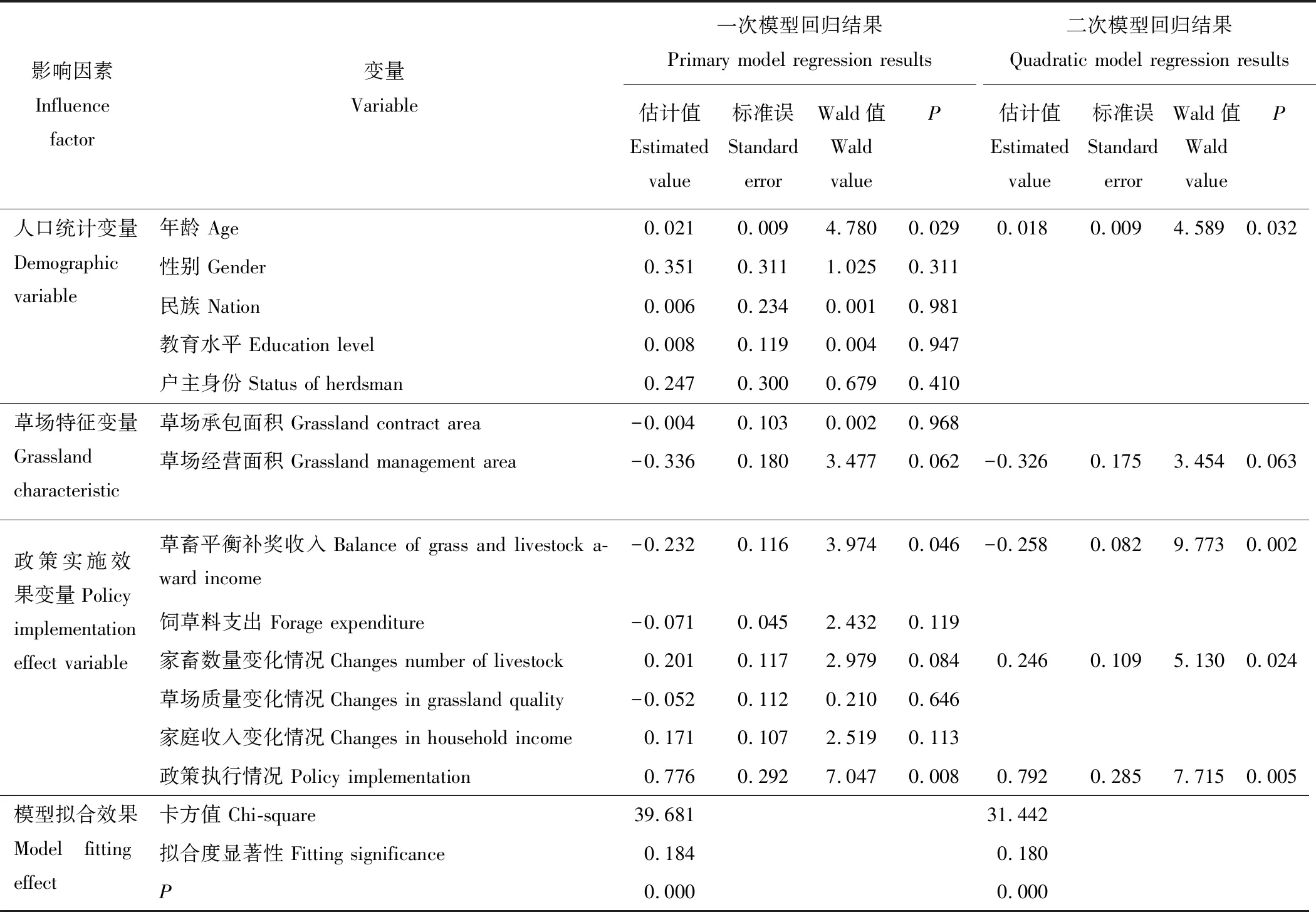

本研究用SPSS 19.0进行多元有序Logistic回归(表5)。第一次回归结果显示,年龄、草场流转情况、草畜平衡补奖收入、家畜数量变化情况和政策执行情况5个变量在P<0.1水平上通过显著性检验,其余变量不显著。然后将第一次回归通过显著性检验的变量进行第二次模型回归,第二次回归结果显示,草场流转情况在P<0.1水平上通过显著性检验,年龄和家畜数量变化情况在P<0.05水平上通过显著性检验,草畜平衡补奖收入和政策执行情况变量在P<0.01水平上通过显著检验。两次模型最大似然比都通过P<0.01水平显著性检验,模型拟合效果好,应拒绝所有自变量系数均为0的假设,这说明多元有序Logistic回归模型估计结果科学可信。

表3 模型中的变量说明及其界定Table 3 Description and definition of variables in the model

表4 牧户政策满意度区域差异及其解释变量的方差分析Table 4 Regional differences of pastoral policy satisfaction and variance analysis of explanatory variables

注:同行不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下同。

Note:The different letters in the same line mean the significant differences atP<0.05. The same below.

表5 两次模型回归结果分析Table 5 Analysis of regression result of two model

2.2.1人口统计变量 人口统计变量中牧民年龄对政策满意度的影响效果显著且系数为正(表5),这表明牧民年龄越大,政策满意度越高。通过个人访谈,可将其归结为不同年龄的牧民对畜牧业的依赖程度不同,年轻人对畜牧业的依赖程度低,年龄大者依赖程度高。同时,由于从事畜牧业劳动强度较大,年龄大者扩大生产规模的能力和需求较年龄轻者低,草原生态补奖政策一定程度上平滑了收入风险,保持相对稳定的收入。随着草原生态补奖政策实施效果的显现,家畜数量减少和劳动强度降低,收入较为稳定,因而满意度较高。牧民的性别、民族、教育程度和户主身份对满意度的影响均不显著。何晨曦等[18]认为牧民文化程度与满意度显著正相关;王丽佳等[21]认为牧民教育水平与其满意度呈负相关。

2.2.2草场特征变量 草场承包面积对政策满意度的影响效果不显著(表5)。一是内蒙古自治区制定了差别化的草原生态补奖政策标准,根据核算提出的“标准亩”分配补奖资金,突出草地生产力的核心因素,平滑了不同草原类型草地生产力差异,消除了草场承包面积对补奖资金的正向影响;二是在实施草原生态补奖政策时实行“封顶保底”,避免出现补助过高“垒大户”和补助过低影响牧民生活,缩小收入分配差距,提高政策公平性。草场流转情况与政策满意度的影响效果显著负相关,这表明随着牧户参与草场流转比例的增加其对政策满意度降低。草场流转后牧户草场实际使用面积与草场承包面积存在差异,流转草场补奖资金由草场流出牧户享受,草场使用者不能享受补奖资金,参与草场流转的牧户对政策满意度评价随之下降。

2.2.3政策实施效果变量 草畜平衡补奖收入与政策满意度的影响效果显著负相关,这表明获得草畜平衡补奖资金越多的牧民政策满意度越低。在同一草原类型,补奖资金与草场承包面积呈正比,牧民的草场承包面积越大,其获得的补奖资金越高,受草原生态补奖政策影响越大,草场放牧量减少越多,导致牧民的政策满意度越低。家畜数量变化情况与政策满意度的影响效果显著正相关,这表明草原生态补奖政策实施后,牧民家畜数量增加,既可享受补奖资金又可增加经济收入,牧民政策满意度增高。政策执行情况对政策满意度的影响效果显著且两次回归模型系数值分别为0.776、0.792。可见,草原生态补奖政策执行越严格,牧民政策满意度越高。本研究首次将政策执行情况纳入草原生态补奖政策满意度影响因素分析中,且系数值高,政策执行情况成为影响政策满意度最重要的因素,政策实施的公平性成为牧民关注的焦点,这值得政策执行者和制定者深思。饲草料支出情况、家庭收入变化情况、草场质量变化情况对政策满意度的影响效果不显著。从理论上讲,草原生态补奖政策实施后,饲草料支出增加,牧民用于畜牧业生产的总支出增加,导致牧民政策满意度降低,结果与预期不符;草场质量变好,退化程度降低,家畜质量提高,对政策满意度评价增高,结果与预期不符;家庭收入降低,牧民生活质量下降,政策满意度降低,结果与预期不符。产生这3个结果与预期不符的原因是本模型中引入政策执行情况,牧民对政策执行公平性的关注程度远远高于预期,并成为最重要的影响因素,削弱了其他变量的影响程度。

2.3 不同政策满意度牧民影响因素差异分析

研究样本牧民共632户,政策满意度为非常满意的牧户有413户、占65.4%,一般满意的191户、占30.2%,不满意的28户、占4.4%。

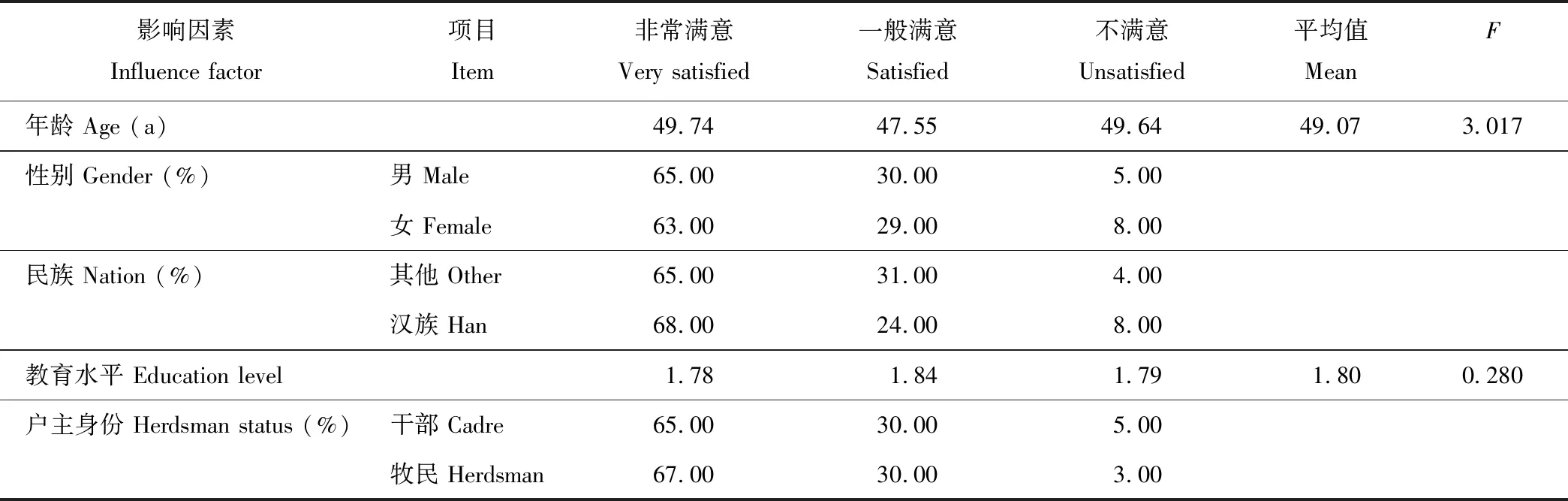

2.3.1人口统计变量 政策满意度为非常满意、一般满意和不满意的牧民在年龄、性别、民族、教育程度和身份5个人口统计特征变量方面不存在显著差异(表6)。由此可知,草原生态补奖政策对不同年龄、性别、民族、教育程度和身份的牧民平等对待,体现出政策实施无人口特征差异性的良好特性。

表6 不同政策满意度人口统计变量差异分析Table 6 Analysis of demographic variables of different policy satisfaction

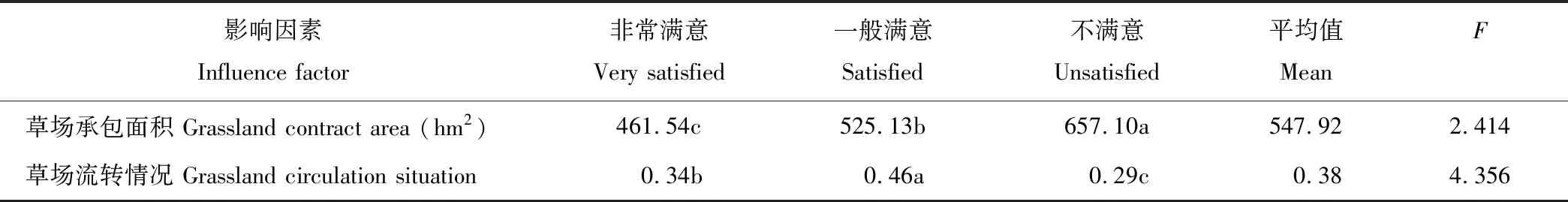

2.3.2草场特征变量 政策满意度为非常满意、一般满意和不满意的牧民在草场承包面积和草场流转情况2个变量上均存在显著差异(表7)。一是政策满意度为非常满意的牧民草场承包面积为461.54 hm2,一般满意525.13 hm2,不满意657.10 hm2,可知政策满意度与草场承包面积呈负相关,拥有较多自然资源的牧民政策满意度反而较低。二是政策满意度为非常满意的牧民草场流转情况为0.34,一般满意0.46,不满意0.29,可知,一般满意的牧民流转情况高于非常满意的牧民,一般满意和不满意的牧民流转情况总和为0.75,远远高于非常满意的牧民。

表7 不同政策满意度草场特征变量差异分析Table 7 Difference analysis of characteristic variables of grassland with different policy satisfaction

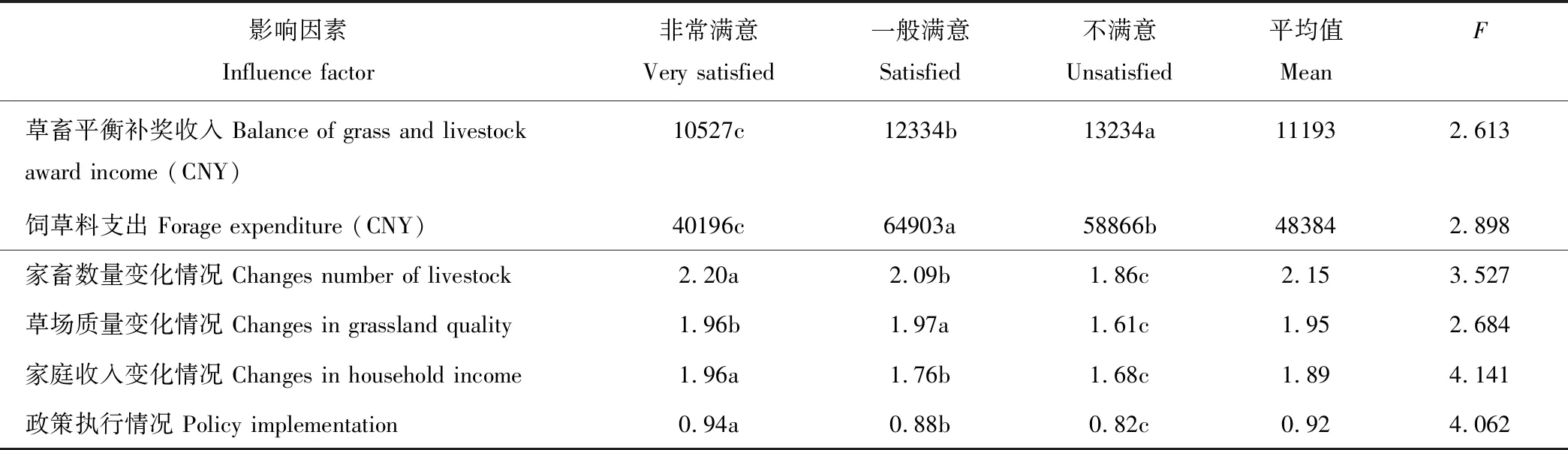

2.3.3政策实施效果变量 政策满意度为非常满意、一般满意和不满意的牧民在6个政策实施效果变量上均存在显著差异(表8)。一是政策满意度为非常满意的牧户的草畜平衡补奖收入和饲草料支出分别为10527和40196元,一般满意12334和64903元,不满意13234和58866元。可知,政策满意度与草畜平衡补奖收入和饲草料支出呈负相关,收入和支出越大的牧户政策满意度反而越低。二是从家畜数量变化来看,实施草原生态补奖政策后家畜数量略有增加,非常满意和一般满意的牧民分别为2.20和2.09,家畜数量略有增加;不满意的为1.86,家畜数量略有减少,而且随着满意度增高家畜数量呈增加态势。可见,随着家畜数量的增加牧民政策满意度增高,这与回归模型分析结果相符。三是从草场质量变化和家庭收入变化情况来看,草原生态补奖政策实施后草场质量和家庭收入均有下降,这与理论预期不符,但牧民政策满意度与草场质量和家庭收入的变化趋势相一致,即草场质量越差,政策满意度越低;家庭收入减少越多,政策满意度越低。四是内蒙古自治区的政策执行情况较为严格,均值为0.92,非常满意、一般满意和不满意的均值分别为:0.94、0.88、0.82。可见,政策执行越严格,牧民政策满意度越高,这与回归结果分析相符。

表8 不同政策满意度政策实施效果变量差异分析Table 8 Difference analysis of policy implementation effect variables of different satisfaction degree policies

3 讨论

草原生态补奖政策是为了实现保护草原生态和改善牧民生计的双重目标。内蒙古自治区草原牧民政策满意度评价较高,非常满意和一般满意的总和为95.6%。何晨曦等[18]在内蒙古地区的研究发现牧民对草原生态补奖政策的满意度达75%,李玉新等[17]以内蒙古四子王旗为研究区域,发现多数牧民对草原生态保护补助奖励政策整体满意程度为69%,本研究与前人的研究结果相同。草原生态补奖政策受到实施区域农牧民的认可。

本研究创新点为发现了两个“相悖”现象,牧民政策满意度评价结果与政策实施效果即草原生态环境和改善牧民生计的双重目标“相悖”。政策满意度评价结果不同的3类牧民认为草场质量变化情况均值为1.95,略有变差,牧民认为自家草场质量较草原生态补奖政策实施前变差的占34.8%。政策满意度评价结果不同的3类牧民认为家畜数量变化情况均值为2.15,略有增加,牧民认为自家家畜数量较草原生态补奖政策实施前增加的占39.4%。政策满意度评价结果不同的3类牧民认为家庭收入变化情况均值为1.89,略有减少,牧民认为自家家庭收入较草原生态补奖政策实施前减少的占45.7%。牧民政策满意度评价结果与牧民资源储量存在“相悖”。政策满意度为非常满意的牧民草场承包面积为461.54 hm2,一般满意的525.13 hm2,不满意为的657.10 hm2,可知拥有较多草场资源的牧民政策满意度反而较低。政策满意度为非常满意的牧民在草畜平衡补奖收入为10527元,一般满意的12334元,不满意的13234元,可知补奖收入越高的牧民政策满意度反而较低。这两个“相悖”现象值得政策制定者关注和研究者深思。

4 结论与建议

内蒙古自治区草原生态补奖政策牧户满意度较高,牧民对国家实施的草原生态补奖政策具有较高的认可度。牧民政策满意度存在显著的区域差异,国家层面和区域层面要因地制宜地实施和调整草原生态补奖政策。政策制定者要关注政策执行情况对牧民政策满意度的影响。多措并举,严格执行政策,加大执法力度,探讨建立公平性和长效性相结合的生态补偿长效机制,协调草原资源的多重功能、实现生态生产生活实现“多赢”,确保草原资源保护利用可持续性,既可提高政策有效性,又可促进社会公平[25]。

政策满意度为非常满意、一般满意和不满意的牧民在人口统计特征变量上无显著差异,表现出政策实施无人口特征差异的良好特性;3类牧户的草场特征变量和政策实施效果变量存在显著差异,政策满意度评价与草场资源拥有量和草原生态补助奖励收入呈逆向关系,与政策实施执行情况呈正向关系。为此,应该通过政策手段、财政手段,在保持草地资源产权稳定的前提下提高草场资源的流动性,继续实行“封顶保底”原则,缩小牧户收入分配差距[26]。