乳腺癌动态增强MRI表现与腋窝淋巴结转移的关系

2019-04-19关宁,韩露,于韬*

关 宁,韩 露,于 韬*

(1.中国医科大学肿瘤医院 辽宁省肿瘤医院体检中心,2.医学影像科,辽宁 沈阳 110042)

乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤[1-2],腋窝淋巴结是其最早、最常见的转移部位。早期诊断腋窝淋巴结转移对选择乳腺癌手术方式、制定辅助治疗方案和评估预后具有重要价值[3]。前哨淋巴结活检和腋窝淋巴结清扫是明确腋窝淋巴结病变性质的金标准,但为有创性检查,且淋巴结清扫术后可导致淋巴水肿、疼痛、麻木、运动障碍等多种并发症[4]。目前,MRI及其新技术逐渐应用于诊断腋窝淋巴结转移,并有望替代前哨淋巴结活检和淋巴结清扫,成为早期诊断乳腺癌腋窝淋巴结转移的重要手段[5-6]。本研究探讨乳腺癌动态增强MRI表现与腋窝淋巴结转移的关系。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2016年1—3月经我院病理证实的79例乳腺癌的临床及动态增强MRI资料,均为女性,年龄29~66岁,平均(51.4±8.7)岁;均接受手术切除肿瘤,术前均接受动态增强MR检查;排除术前接受放、化疗或内分泌治疗者,有病变同侧乳腺手术史及远处转移者。

1.2 仪器与方法 采用GE Signa 1.5T Excite HD超导MR仪,8通道专用相控阵表面线圈。嘱患者俯卧,双侧乳腺自然下垂。首先采用FSE-FS序列行双侧乳腺矢状位T2W(脂肪抑制)平扫,TR 4 650 ms,TE 85 ms,层厚4 mm,层间距1.0 mm,矩阵320×224,NEX 4、FOV 20 cm×20 cm;再行轴位VIBRANT多时相增强MR扫描,对比剂采用钆喷替酸葡甲胺,剂量0.1 mmol/kg体质量,经肘静脉团注,流率2.0 ml/s,注射后即刻连续无间隔扫描8次,TR 6.1 ms,TE 2.9 ms,TI 13 ms,FOV 36 cm×36 cm,矩阵350×350,NEX 0.8。

1.3 图像分析 由2名具有5年乳腺影像学诊断经验的放射科医师共同阅片,意见不同时经协商达成一致。分别记录病灶位置(外上象限、外下象限、内上象限、内下象限、中央区),如病灶较大,以大部分病灶所在象限为主;对多灶性病变仅分析最大病灶。参照美国放射学会第5版乳腺影像报告和数据系统(breast imaging reporting and data system, BI-RADS)标准,对肿块样病变描述其形态(圆形、椭圆形、不规则形)、边缘(光滑、不规则、毛刺状)及内部强化方式(均匀、不均匀、环形强化、低信号分隔),选择肿块最大层面测量其最大径;对非肿块样病变分析其内部强化方式(均匀、不均匀、集簇状、簇环状)及分布类型(局灶、线样、区段、区域、多区域或弥漫型)。选择病灶早期强化最明显区域(避开肉眼可见的囊变、出血及坏死区)勾画ROI,绘制时间-信号强度曲线。早期(增强后2 min内)强化模式分为快速强化(信号强度增加>100%)、中等强化(信号强度增加50%~100%)和缓慢强化(信号强度增加<50%);延迟期(增强后超过2 min)时间-信号强度曲线类型分为流出型(信号强度降低>10%)、平台型[信号强度变化(包括降低和增加)≤10%]和渐进型(信号强度增加>10%)。发现腋窝淋巴结存在变圆、淋巴结门消失或偏心性皮质增厚各项之中的任一征象时,认为有淋巴结转移[7]。

1.4 统计学分析 采用SPSS 19.0统计分析软件。采用χ2检验比较腋窝淋巴结转移与未转移患者的乳腺病变位置、类型及肿块样病变形态、边缘特征、内部强化方式、早期强化模式、延迟期时间-信号强度曲线类型,以独立样本t检验比较二者中的肿块样病灶的最大径。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

79例中,病理诊断浸润性导管癌71例、导管内癌5例、浸润性微乳头状癌1例、黏液腺癌1例及伴髓样特征的非特殊型浸润性癌1例。经前哨淋巴结活检和/或腋窝淋巴结清扫(当前哨淋巴结活检阳性时行腋窝淋巴结清扫)证实腋窝淋巴结转移31例(31/79,39.24%),无腋窝淋巴结转移48例(48/79,60.76%)。

2.1 MR诊断乳腺癌患者腋窝淋巴结转移的效能 MR诊断腋窝淋巴结转移27例(图1),未转移52例(图2),其诊断乳腺癌患者发生腋窝淋巴结转移的敏感度、特异度和准确率分别为74.19%(23/31)、91.67%(44/48)和84.81%(67/79)。MR漏诊8例,腋窝淋巴结均表现为正常形态;4例误诊,其中2例表现为淋巴结偏心性皮质增厚,1例表现为淋巴结门消失,1例表现为淋巴结变圆。

2.2 MRI表现 79例中,病变位于外上象限30例、外下象限20例、内上象限19例、内下象限7例、中央区3例。肿块样病变71例(71/79,89.87%),病理证实其中27例存在腋窝淋巴结转移(均为浸润性导管癌);病变直径(18.75±7.03)mm;不规则形38例、椭圆形23例、圆形10例;边缘光滑36例,不规则22例,毛刺状13例;不均匀强化56例,环形强化10例,均匀强化5例;增强早期快速强化30例、中等强化40例、缓慢强化1例,延迟期时间-信号强度曲线为流出型37例、平台型33例、渐进型1例。

非肿块样病变8例(8/79,10.13%),病理证实4例腋窝淋巴结转移;其中不均匀强化6例,集簇状强化1例,簇环状强化1例;区域分布5例,区段分布2例,局灶分布1例;早期快速强化2例、中等强化6例;延迟期时间-信号强度曲线类型为流出型3例、平台型5例。

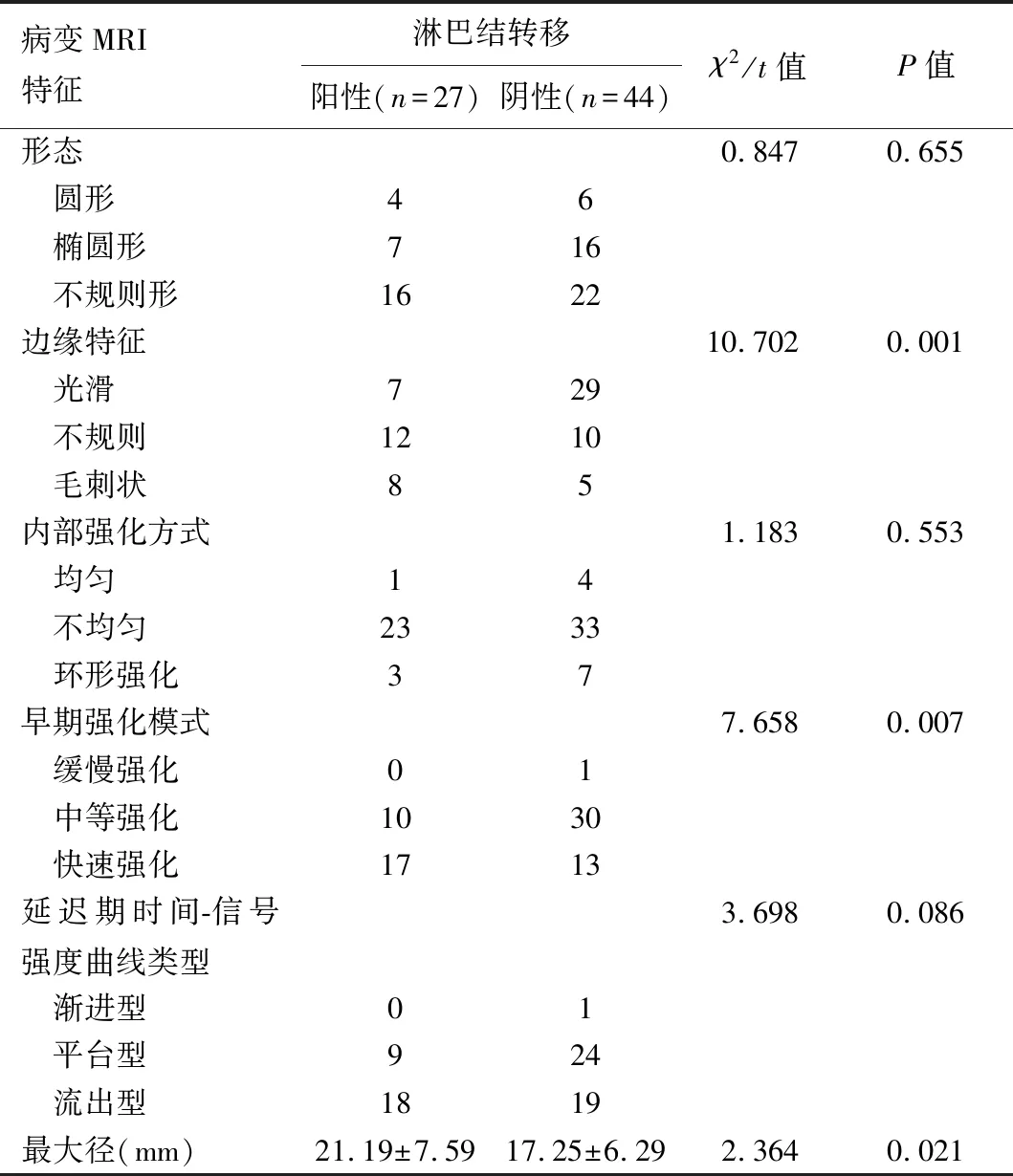

2.3 MRI表现与腋窝淋巴结转移的关系 乳腺癌腋窝淋巴结转移与未转移患者之间,乳腺癌病变位置差异有统计学意义(P<0.05),而病变类型差异无统计学意义(P>0.05),见表1;肿块样病变边缘特征、早期强化模式及肿块最大径差异均有统计学意义(P均<0.05),而病变形态、内部强化方式、延迟期时间-信号强度曲线类型差异均无统计学意义(P均>0.05),见表2。

表1 乳腺癌MRI表现与腋窝淋巴结转移的关系

注:部分比较对象的理论频数<5,行统计分析时采用合并分析,将病灶位置中“外上象限”及“外下象限”合并为“外象限”,将“内上象限”及“内下象限”合并为“内象限”

表2 肿块样病变MRI特征与腋窝淋巴结转移的关系

注:部分比较对象的理论频数<5,行统计分析时采用合并分析,将肿块边缘特征中“不规则”及“毛刺状”合并为“不光滑”,早期强化模式中“缓慢强化”及“中等强化”合并为“非快速强化”,延迟期时间-信号强度曲线类型中“渐进型”及“平台型”合并为“非流出型”

图1 患者女,51岁,左乳浸润性导管癌,伴腋窝淋巴结转移(3/6) A、B.轴位增强脂肪抑制T1WI(A)及矢状位T2WI(B)示左乳中央区椭圆形肿块,边缘呈毛刺状,不均匀强化; C.增强早期呈快速强化; D.延迟期时间-信号强度曲线为平台型 图2 患者女,46岁,右乳浸润性导管癌,无腋窝淋巴结转移(0/5) A、B.轴位增强脂肪抑制T1WI(A)及矢状位T2WI(B)示右乳内上象限不规则形肿块,边缘光滑,不均匀强化; C.增强早期呈中等强化; D.延迟期时间-信号强度曲线为流出型

3 讨论

乳腺癌患者预后与肿瘤大小、腋窝淋巴结转移、组织学类型、组织学分级、癌基因表达等诸多因素有关,其中肿瘤大小及腋窝淋巴结转移可通过影像学进行初步评估。随着MRI高分辨率表面线圈技术的改进和新的成像技术发展,MRI已成为乳腺癌诊断和分期的重要手段。尽管直接通过MRI显示的淋巴结形态及信号变化对腋窝淋巴结进行评估具有较高的准确率、敏感度及特异度,但图像常受扫描野及伪影的干扰。本研究试图寻找与腋窝淋巴结转移相关的间接MRI征象,以早期诊断乳腺癌腋窝淋巴结转移。

通常乳腺癌的生长位置与腋窝淋巴结转移相关。本研究结果显示位于内象限的病变不易发生腋窝淋巴结转移,与Bevilacqua等[8]研究结果一致。本组79例乳腺癌中,71例为浸润性导管癌,MRI均表现为肿块样病变,故着重分析肿块样病变MRI表现与腋窝淋巴结转移的关系。既往Dietzel等[9-10]发现乳腺癌淋巴结转移与肿瘤大小呈正相关。本研究结果同样显示肿块大小与腋窝淋巴结转移有关,较大的肿块易发生淋巴结转移,但本组样本量较小,未对肿块大小进行分层分析。Dietzel等[9]报道,肿瘤病灶边缘特征与淋巴结转移无关。本研究中肿块样病变边缘特征与淋巴结转移相关,发生腋窝淋巴结转移的肿块边缘多不规则或呈毛刺状,而无腋窝淋巴结转移者边缘多光滑;导致结果不同的原因可能是本组将不规则边缘与毛刺状边缘合并分析。

早期强化模式与对比剂在血管内的分布有关,反映组织微血管数量及分布。通过分析肿瘤早期强化模式,可推测肿瘤微血管分布情况。本研究发现肿瘤早期强化模式与其腋窝淋巴结转移相关,即乳腺癌原发灶的血流动力学特征与其腋窝淋巴结转移相关,提示肿瘤血供越丰富,其结构特异性越大,恶性程度越高,越易发生转移,与既往研究[11-12]结果一致。Dietzel等[10]以17个描述乳腺癌的MRI术语为基础,构建人工神经网络模型以预测淋巴结转移,其诊断乳腺癌淋巴结转移的准确率达到中等水平(ROC曲线下面积为0.74),其中早期和延迟期强化类型2个术语的预测效能最优,进一步提示乳腺癌血流动力学特点与淋巴结转移有关。本研究中腋窝淋巴结转移阳性与阴性的乳腺癌肿块样病变的延迟期时间-信号强度曲线类型差异无统计学意义(P=0.086),可能与样本量较少有关。

综上所述,动态增强MRI显示的乳腺癌病灶位置、肿块大小、边缘特征及早期强化模式均与其是否已发生腋窝淋巴结转移有关。但本研究样本量较小,且未对不同病理类型的乳腺癌进行分层研究,有待大样本细化研究加以证实。