灌溉时期和灌水量对海河平原区紫花苜蓿生产性能的影响

2019-04-16游永亮武瑞鑫刘贵波赵海明

游永亮, 李 源, 武瑞鑫, 刘贵波, 赵海明

(河北省农林科学院旱作农业研究所, 河北省农作物抗旱研究重点实验室, 河北 衡水 053000)

紫花苜蓿(MedicagosativaL.)作为一种优质的豆科饲草作物,在全世界有广泛的分布,较适宜生长在年降水量为500~800 mm的地区[1-2],相关研究报道显示,苜蓿需水量和耗水量范围一般在400~2 250 mm和300~2 250 mm[3]。有研究认为苜蓿是高耗水作物[4],庞大的根系易形成土壤干层[5],同时苜蓿又具有较强的抗旱性,在黄土高原区其他农作物出现凋萎时苜蓿仍可以正常生长[6]。晋小军等[7]通过对陇东旱塬苜蓿、黄花菜(HemerocalliscitrinaBaroni)与主栽作物小麦(TriticumaestivumL.)、玉米(ZeamaysL.)进行比较分析显示,在特大干旱年份苜蓿抗旱性强于农作物小麦和玉米。多数研究者认为在半干旱和半湿润易旱地区对苜蓿进行补充灌溉能够提高苜蓿生产能力[8-10],并且广泛开展了苜蓿灌水量[11-13]、灌水方式[14-15]、灌水频率[16]、水分利用效率[17]等方面的研究。

海河平原区已成为黄淮海地区最大最深的地下水漏斗区[18-19],地下水超采量为全国的三分之一,对该区国民经济发展造成威胁。农业用水占地下水采用量的70%,因此选择抗旱节水作物是抑制海河平原区地下水超采的重要农艺措施。海河平原区是苜蓿生产的主要区域之一,有必要探讨苜蓿的抗旱节水性,明确其是否需要灌溉。海河平原区苜蓿灌溉方面的研究较少,朱湘宁等[10]2001年在河北南皮对苜蓿第2茬生长初期进行灌溉,试验结果显示第2茬和第3茬苜蓿增产明显,但该试验仅为一年数据,且没有对苜蓿全年生物产量以及水分利用效率进行比较。李新乐等[20]2007年在河北廊坊市中国农业科学院廊坊实验基地(海拔25 m,沙壤土)研究不同降雨年型下灌溉对紫花苜蓿产量和土壤水分动态的影响,试验结果显示,枯水年(降雨量480.6 mm)宜采用苜蓿返青及1,2茬苜蓿刈割后灌水且每次灌水75 mm的灌溉模式;丰水年(降雨量636.4 mm)宜采用苜蓿返青及第1,2茬苜蓿刈割后灌水且每次灌水50 mm的灌溉模式。该试验同样没有考虑水分利用效率。文霞等[13]2009年在河北廊坊市中国农业科学院廊坊实验基地(海拔25 m,沙壤土)研究灌水量对种植第3年的苜蓿生产能力的影响,试验结果显示,灌水对第1茬苜蓿产草量无显著影响,第2,3茬以及全年产草量随灌水量增加而增加,认为在京南地区种植苜蓿应在第1,2茬苜蓿刈割后灌水,生长季降水总量在390.34 mm以下时全年最适宜灌水量为150 mm。该试验仅为2009年一年的数据,且试验年份降雨量较低,为非正常年份。海河平原区平均降雨量在500 mm左右,平均海拔50 m以下,70%的地块有浅层地下水,80%降雨集中在7-9月份,在该区如此气候条件下,年刈割5茬情况下苜蓿是否需要灌溉,以及灌溉时间和灌水定额目前并不明确。因此,本研究于2015-2017年连续3年在河北省深州市的河北省农林科学院旱作农业节水试验站开展了苜蓿灌溉时期和灌水量研究,通过比较不同灌溉处理下苜蓿干草产量、农艺性状、抗倒性以及水分利用效率等,为该区苜蓿合理灌溉提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

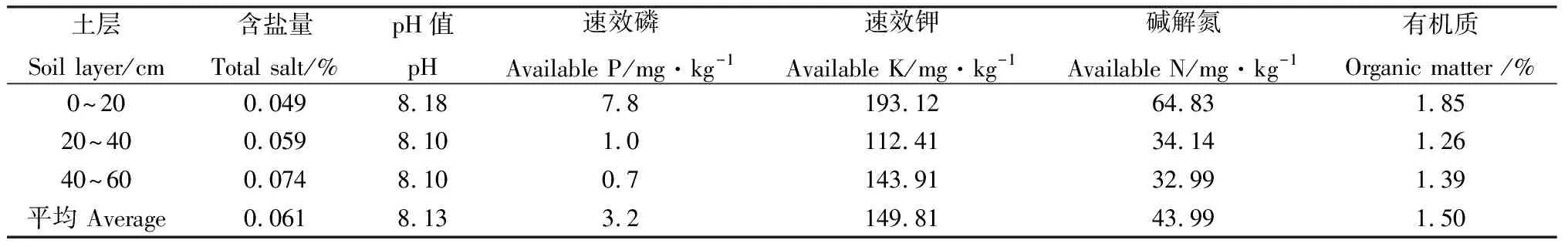

试验在河北省深州市河北省农林科学院旱作农业节水试验站内进行。试验地位于东经115°42′,北纬37°44′,海拔高度20 m,属暖温带半干旱半湿润季风气候,年降水量497.1 mm,其中70%的降水集中在7-8月,年均温13.3℃,最热月均温27.1℃,最冷月均温-2.1℃,极端最高温度42.8℃,极端最低温度-23.0℃,无霜期202 d,初霜日10月22日,终霜日4月2日,年积温(≥0℃)5 003.5℃,年有效积温(≥10℃)4 603.7℃,土壤田间持水量27.8%。播种前测定基础土壤样品营养成分见表1。

表1 试验地播种前土壤养分Table 1 Soil nutrients before sowing

1.2 试验方法

试验由2个小试验组成,2个小试验选用的苜蓿品种均为中苜1号,引自中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,2014年秋播。试验一采用的是1龄苜蓿,即试验于2014年秋开始,2017年秋结束。试验二采用的2龄苜蓿,即试验于2015年秋开始,2017年秋结束。

2个试验处理一致,即采用在苜蓿3个需水关键期灌水的方式设置6个灌水处理,分别为灌1次冻水(D);灌1次返青水(F);灌1次返青水和第1茬刈割后灌水(FY);灌1次冻水和第1茬刈割后灌水(DY);灌1次冻水、1次返青水和第1茬刈割后灌水(DFY);以不灌溉为对照(CK),每次灌水量均为75 mm。每个试验均为随机区组设计,3次重复,18个小区,两个试验共36个小区。小区面积16.5 m2(3 m×5.5 m),每小区种植10行,行距30 cm,播种量15 kg·hm-2,播深2 cm。小区之间间隔2 m,防止水分侧渗造成小区之间相互影响。

试验采取小区畦灌方式,用水表计量灌水量。灌水时间分别为:2014-2015年度,2014年11月15日灌冻水,2015年3月25日灌返青水,5月25日第1茬刈割后灌水。2015-2016年度,2016年1月7日灌冻水,2016年4月5日灌返青水,2016年5月24日第1茬刈割后灌水。2016-2017年度,2016年11月23日灌冻水,4月1日灌返青水,5月28日第1茬刈割后灌水。

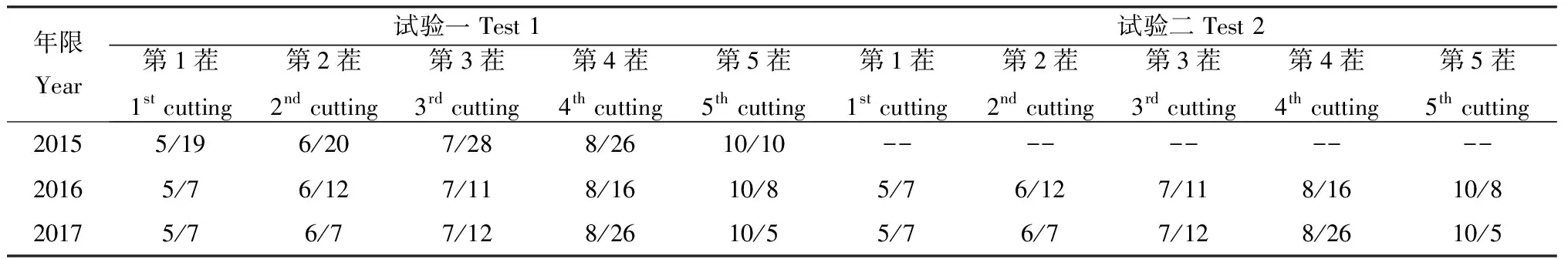

两个试验田间管理方式相同,造墒播种,播种前底肥施入复合肥1 125 kg·hm-2。试验期间及时进行锄草、病虫害防控等田间管理,每个处理均年刈割5次,具体刈割时间见表2。为了保证当年播种的苜蓿安全越冬,2014年11月15日所有小区均灌溉了冻水,灌水量75 mm。

表2 苜蓿各茬草刈割日期(月/日)Table 2 The cutting time of each cutting (Month/day)

1.3 测定指标与方法

1.3.1干草产量 刈割测产时每小区去掉两侧边行和50 cm行头后,剩余全部刈割测定鲜草产量。随机选取代表性鲜样500 g,自然风干后称干重计算鲜干比(干重/鲜重),折算出干草产量。

1.3.2茎叶比 随机选取代表性鲜样500 g,将茎和叶(花序归入叶)分开后自然风干,再分别称重,计算茎叶比(叶质量/茎质量)。

1.3.3株高 刈割测产前每小区取中部有代表性的植株10株,分别测量地面至顶部高度,计算平均值。

1.3.4枝条数 刈割测产时每小区随机选取3段1 m长样点,统计地表根茎处形成的枝条数,然后折算成每平方米枝条数。

1.3.5抗倒性 各茬鲜草收获测产前,按照倒伏划分级标准记录倒伏情况:0级(直立)、1级(倾斜≤30°)、2级(倾斜≤60°)、3级(倾斜>60°)。

1.3.6土壤水分动态监测 对试验一进行了土壤水分动态监测。2015-2016年利用取土烘干法测定,返青期开始每半月测定一次,测定深度0~60 cm,20 cm一层。2017年利用TDR测定,返青期和每次刈割前后测定,测定深度0~120 cm,20 cm一层,换算成土壤质量含水量。

1.3.7水分利用效率(Water use efficiency,WUE) 依据生物量、返青时和最后一茬刈割时的土壤含水量计算水分利用效率。

WUE=Y/(W1-W2+P+G)

W1:返青时土壤贮水量(mm);W2:最后一茬刈割时土壤贮水量(mm);P:生育期降水量,G:生育期灌水量,水分利用效率用kg·hm-2·mm-1表示。2015-2016年利用0~60 cm土层贮水量计算,2017年利用0~120 cm土层贮水量计算。

1.3.8气象数据 试验期间的降水、温度等气象数据均由试验区小型气象站观测。

1.4 数据处理

试验数据用SPSS19.0进行分析,采用excel2007制图。

2 结果与分析

2.1 不同灌水处理对苜蓿产草量的影响

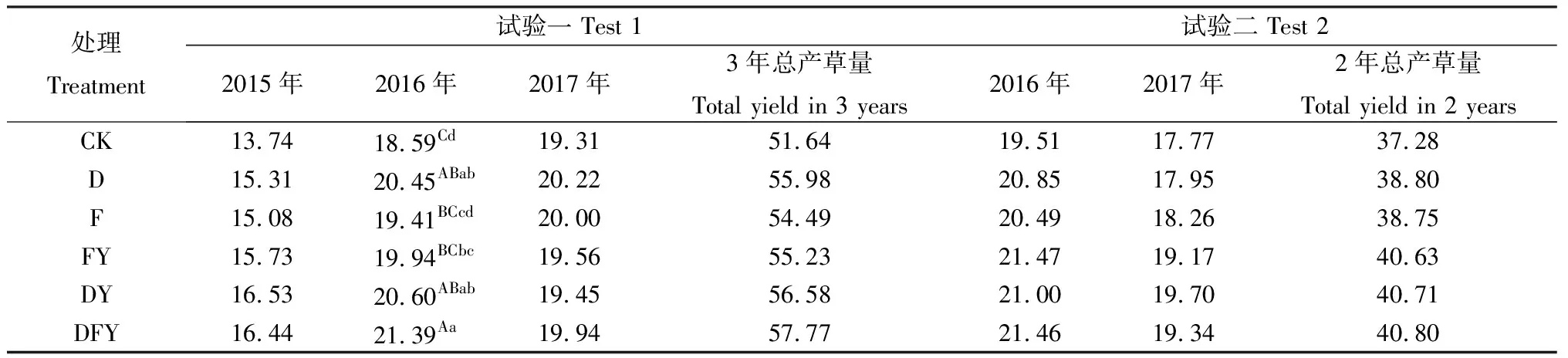

对两个试验各处理苜蓿产草量进行统计(表3),由表3看出,试验一不同灌水处理下苜蓿总产草量除2016年外,2015年、2017年以及3年累计总产草量均高于对照,但差异不显著。2016年各处理之间苜蓿产草量以DFY处理最高,之后为DY和D处理,三者苜蓿产草量均极显著高于对照处理(P<0.01),FY处理下苜蓿产草量显著高于对照(P<0.05),而F处理下苜蓿产草量高于对照,但差异不显著。从2016年苜蓿产草量结果显示,苜蓿产草量DFY>DY>D>FY>F>CK,说明灌水量相同情况下,灌冻水效果优于灌返青水,均有灌冻水条件下,灌水量越多,苜蓿产草量越高。试验一的3年累计产草量变化趋势和2016年相同。试验二不同灌水处理下苜蓿每年产草量以及2年累计总产草量均高于对照,但差异不显著(P>0.05)产草量变化趋势为DFY>DY>FY>D>F>CK,和试验一苜蓿产草量变化趋势基本相同。

表3 不同处理下苜蓿的干草产量Table 3 The dry yield of alfalfa under different treatments /t·hm-2

注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05);不同大写字母表示差异极显著(P<0.01),下同

Note: Different lowercase or capital letter in the same column indicate significant differences at the 0.05 level or the 0.01 level, the same as below

2.2 不同处理对苜蓿各茬次平均产草量的影响

对两个试验不同处理下苜蓿各茬次平均产草量进行统计(表4),由表4可知,试验一不同灌水处理下苜蓿各茬次平均产草量和对照相比均差异不显著。除F处理第3茬、FY处理第4茬和DFY处理第4茬和5茬外,其余处理下各茬次平均产草量均大于对照。随着灌溉次数增加,各茬次产草量整体呈逐渐增加趋势。灌水量相同情况下,灌冻水对苜蓿增产效果优于灌返青水,且灌水处理对前两茬草增产效果明显,对后3茬草增产效果减弱。试验二不同处理下苜蓿各茬次产草量变化趋势和试验一基本相同。

表4 不同处理下苜蓿各茬次的平均产草量Table 4 The dry yield of alfalfa in different cutting times under different treatments /t·hm-2

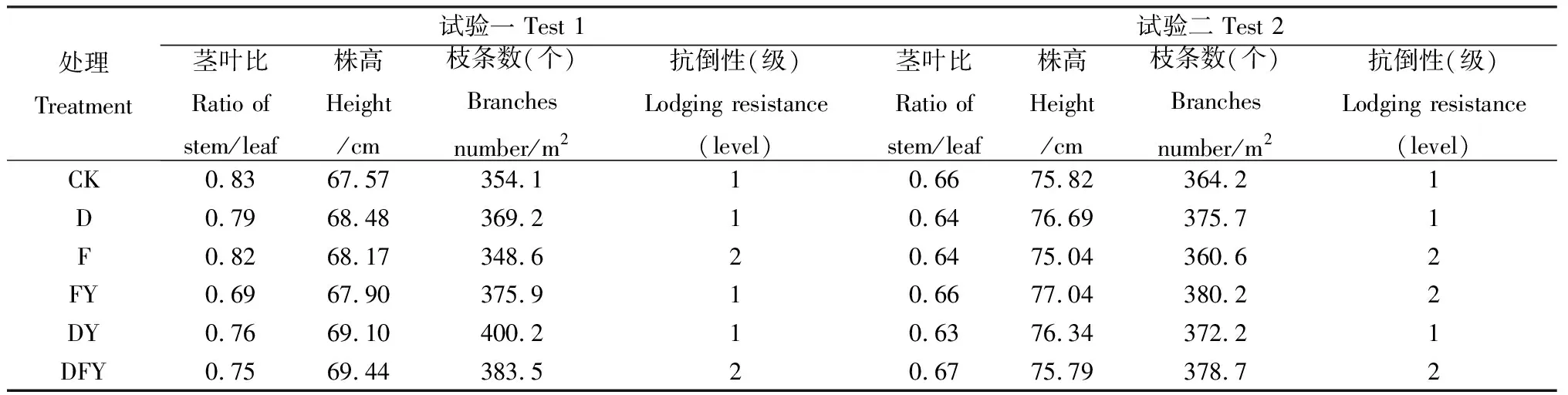

2.3 不同处理对苜蓿茎叶比、株高、枝条数和抗倒性的影响

对两个试验不同处理下苜蓿各茬次茎叶比、株高、枝条数和抗倒性多年平均值进行统计(表5)。试验一不同灌水处理下苜蓿茎叶比、株高和枝条数与对照相比均差异不显著。从平均值来看,对照茎叶比高于其他灌水处理,株高低于其他灌水处理。除F处理外,对照枝条数低于其他灌水处理。说明增加灌水可提高苜蓿的株高和枝条数,降低苜蓿茎叶比。试验二结果和试验一结果类似。对两个试验不同灌水处理下苜蓿各茬次苜蓿抗倒性平均值进行统计(表5)。从表5来看,增加一次返青水苜蓿整体抗倒性减弱。

表5 不同处理下苜蓿各茬次茎叶比、株高、枝条数和抗倒性Table 5 The Ratio of stem/leaf, height, branches number and Lodging resistance of alfalfa under different treatments

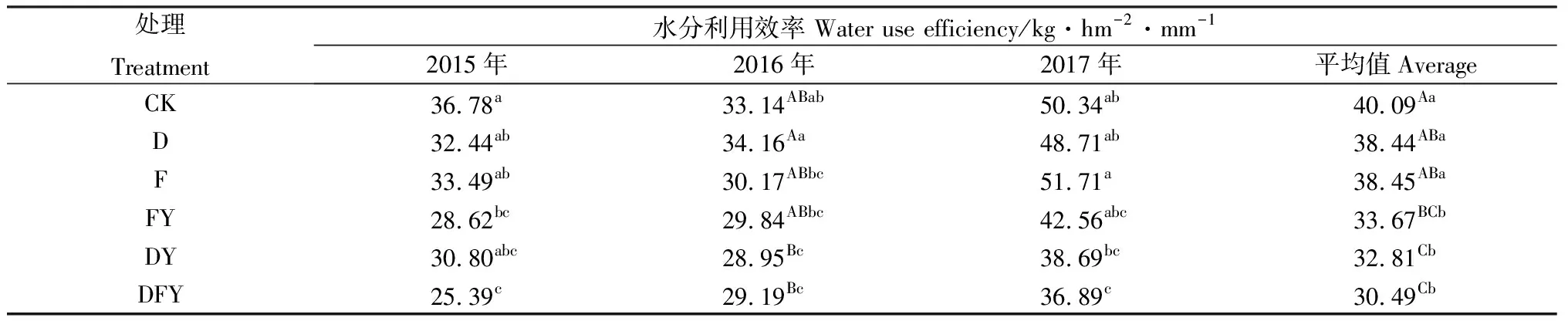

2.4 不同处理对苜蓿水分利用效率的影响

对试验一2015-2017年苜蓿的水分利用效率进行了统计(表6),由表6可知,不同处理下苜蓿3年的水分利用效率均存在显著差异(P<0.05),随着灌水量增加,苜蓿水分利用效率整体呈现下降趋势。除2016年D处理和2017年F处理外,其他处理下的苜蓿水分利用效率均低于对照。三年平均值来看,不同处理下苜蓿水分利用效率存在极显著差异(P<0.01),且随着灌水量增加呈现逐渐下降趋势,对照水分利用效率最高,DFY处理水分利用效率最低,二者差异极显著(P<0.01)。

表6 不同处理下苜蓿水分利用效率Table 6 The water use efficiency of alfalfa under different treatments

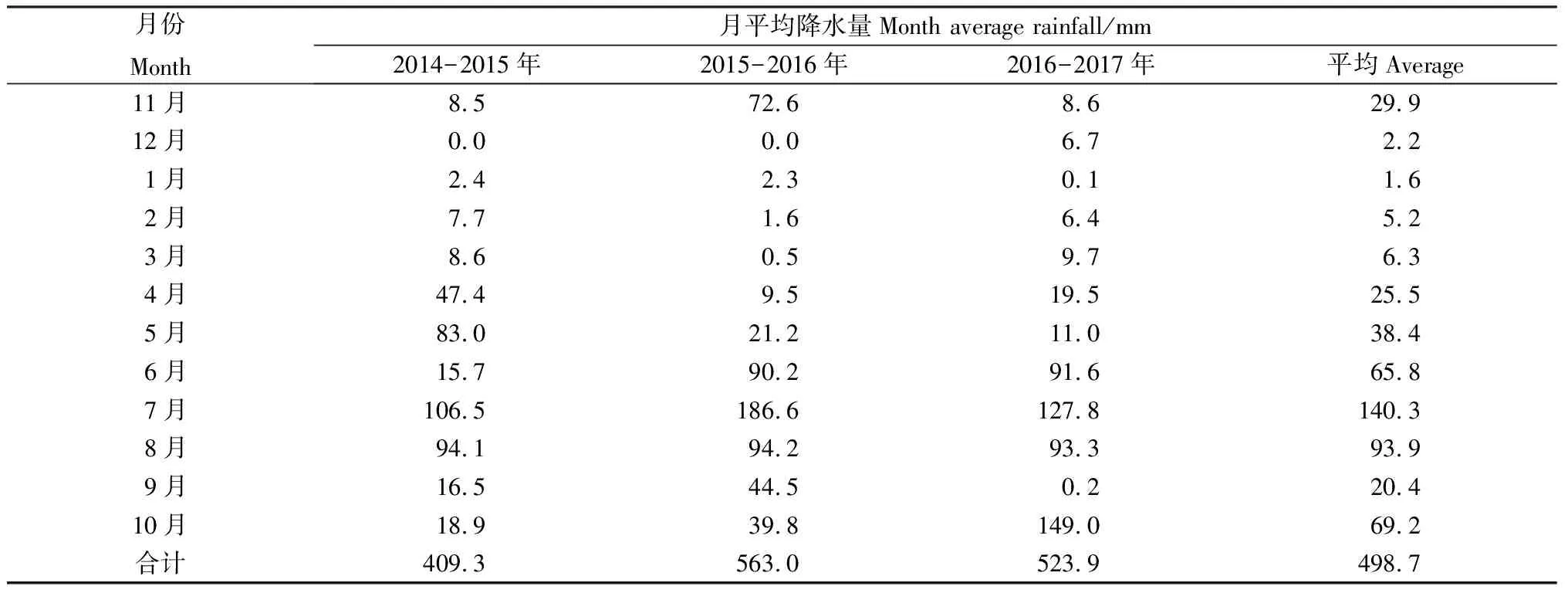

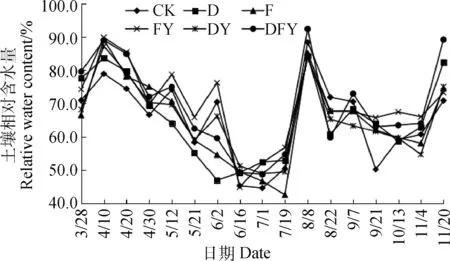

2.5 不同处理下土壤水分动态变化

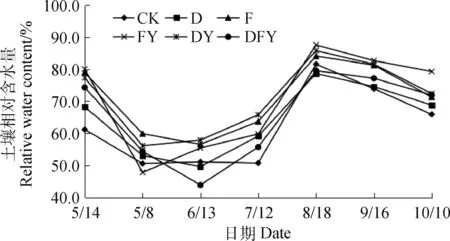

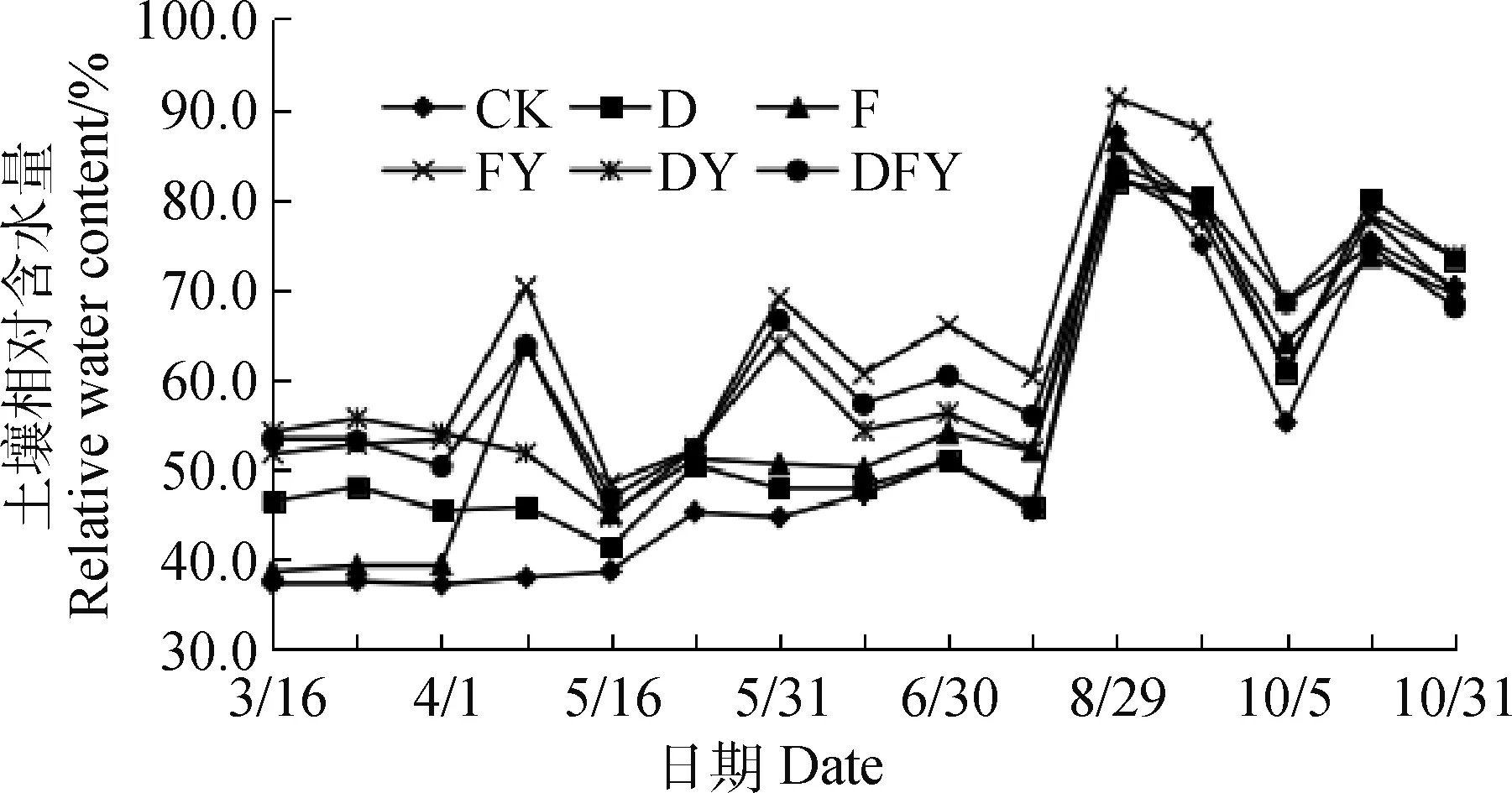

对试验一各处理2015-2016年0~60 cm土壤以及2017年0~120 cm土壤平均水分动态变化进行了监测,并利用田间持水量将测定的土壤含水量换算成相对含水量(图1、图2和图3),对试验期间降水量进行了统计(表7)。从2015年土壤相对含水量来看(图1),4月20日(灌返青水26天后)CK处理土壤相对含水量74.39%,不同灌水处理土壤相对含水量在78.12%~85.37%之间,不同灌水处理和CK相比土壤相对含水量基本持平。6月2日(第1茬刈割后灌水9天后)CK处理土壤相对含水量70.42%,除FY处理土壤相对含水量(76.22%)高于CK外,其他不同灌水处理土壤相对含水量均低于CK。2016年不同灌水处理土壤相对含水量变化趋势和2015年基本一致,但2015年5月中旬之前土壤相对含水量全部超过60%,2016年5月中旬之前土壤相对含水量(除刚灌溉后)基本在60%左右。2017年土壤相对含水量来看(图3),5月31日(第1茬刈割后灌水3天后)FY、DFY和DY处理下土壤相对含水量分别为69.06%,66.55%和63.77%,CK土壤相对含水量仅为44.69%,6月8日(第1茬刈割后灌水11天后)FY、DFY和DY处理下土壤相对含水量下降到60.64%,57.27%和54.31%,而CK土壤相对含水量上升到47.23%,土壤相对含水量差异缩小。2017年土壤相对含水量和2015-2016年相比,在5月中旬之前(除刚灌溉后)CK土壤相对含水量全部在40%以下,其他灌水处理土壤相对含水量基本在60%以下。6月份之后随着降雨增加,2015-2017年各处理下土壤相对含水量和对照相比差异不大,几乎全部在60%以上。

表7 试验期间月平均降水量Table 7 Month average rainfall in the area from November 2014 to October 2017

图1 2015年不同处理下0~60 cm土壤平均相对含水量Fig.1 The average relative soil water content in 0~60 cm under different treatments in 2015

图2 2016年不同处理下0~60 cm土壤平均相对含水量Fig.2 The average relative soil water content in 0~60 cm under different treatments in 2016

图3 2017年不同处理下0~120 cm土壤平均相对含水量Fig.3 The average relative soil water content in 0~120 cm under different treatments in 2017

3 讨论

3.1 灌溉对苜蓿生物产量的影响

大多数学者研究结果显示,增加灌水量能够不同程度增加苜蓿生物产量[10,13,20-22],本研究结果显示,除试验一2016年不同灌水处理下苜蓿干草产量存在显著差异外,2015年、2017年以及3年总产量均差异不显著。对比不同处理下苜蓿每茬次产量,差异同样不显著。分析认为,对试验一苜蓿所有处理于2014年11月15日进行了冬灌,保证幼苗安全越冬。而2015年第1茬苜蓿生长在3-5月份,气温不高,地面蒸发不强,冬灌的水分足够第1茬苜蓿生长需要。2015年4月和5月较往常年份降雨量增加(表2),分别降雨47.4 mm和83.0 mm,降雨导致不同灌水处理下第2茬苜蓿产量差异不明显。第3茬及以后本地区进入雨季,土壤水分含量基本一致,苜蓿干草产量没有差异。2015年11月至2016年3月降雨量少,灌水处理下试验一苜蓿前两茬草产量及全年总产量存在显著差异。以上结果也印证了苜蓿生物产量和耗水量呈正相关关系的结论[6,23]。

3.2 灌溉对苜蓿农艺性状的影响

苜蓿生长前期轻度干旱会导致植株枝条数降低,导致苜蓿减产15%[24]。另有研究认为灌溉会不同程度影响苜蓿株高[12,25]和茎叶比[11-12]。本试验结果显示不同灌水处理下苜蓿株高、茎叶比和枝条数和对照相比差异不显著。分析原因,除上述降雨因素外,该地区有浅层地下水[26],而苜蓿是深根系作物,是否因苜蓿利用了浅层地下水还需进一步验证。

3.3 灌溉对苜蓿水分利用效率的影响

苜蓿水分利用效率方面,王雪等[27]研究结果显示,充分供水条件下(灌水量为200 mm)苜蓿全年水分利用效率最低,为21.85 kg·hm-2·mm-1,适宜供水条件下(灌水量175 mm)时苜蓿全年水分利用效率最高,为43.09 kg·hm-2·mm-1。刘爱红等[28]研究结果显示,随着灌水量的增加,苜蓿水分利用效率呈现先升高后降低的趋势,马令法[29]研究结果显示随着灌水量的增加,苜蓿水分利用效率逐渐升高。本试验结果与上述研究结果均不一致,本试验结果显示随着灌水量的增加,苜蓿水分利用效率逐渐降低。孙洪仁等[3]归纳了国内外对苜蓿水分利用效率的研究结果,认为在相对正常的田间栽培管理条件下,建植当年紫花苜蓿水分利用效率的范围为8~12 kg·hm-2·mm-1,建植2年及以上者为12~25 kg·hm-2·mm-1,而本试验结果显示苜蓿3年平均水分利用效率在30.49~40.09 kg·hm-2·mm-1,远高于上述统计结果。苜蓿水分利用效率可能与试验区域、年度气候差异等原因有关。另外本试验在分析苜蓿水分利用效率时,耗水量采用开始时土壤贮水量+降水量+灌水量-结束时土壤贮水量的计算方式,忽略了地下渗漏量等,可能并未真正体现苜蓿自身耗水量。同时,苜蓿持续生产能力一般5年左右,而本试验只观测了苜蓿在不同灌水条件下前3年的生产能力和水分利用效率,观测5年可能更具说服力。同时,苜蓿是多年生作物,根系发达,而本试验小区面积16.5 m2(3 m×5.5 m),小区间隔2 m,小区面积较小,小区之间是否会有相互影响还需进一步观测。

3.4 灌溉对苜蓿地土壤含水量变化的影响

土壤含水量是影响苜蓿耗水强度的重要因子[3]。当苜蓿从出苗到刈割期土壤相对含水量处于45%以下时,苜蓿生长发育不良,年底植株死亡率较高;土壤相对含水量在60%以上时苜蓿植株生长较好[30]。本试验对土壤含水量进行了动态监测,并利用田间持水量计算土壤相对含水量(图1~3)。2015年5月中旬之前土壤相对含水量全部在60%以上,土壤水分处于相对充足状态,2016年5月中旬之前土壤相对含水量全部在50%以上,接近60%,土壤水分基本满足苜蓿生长需求。2017年5月中旬之前土壤相对含水量(除刚灌溉后)CK土壤相对含水量很少超过40%,土壤水分处于相对亏缺状态,而其他灌水处理土壤相对含水量几乎全部在45%~60%之间,基本满足苜蓿生长需求。6月份之后随着降水增加,2015-2017年各处理下土壤相对含水量几乎全部在60%以上,均处于相对充足状态。分析原因,11月至次年5月份期间降水量3个年度分别为157.6 mm,107.7 mm和62.0 mm,是造成2015年和2016年6月份之前土壤相对含水量高,而2017年土壤相对含水量低的原因。2016年和2015年相比,5月中旬之前土壤相对含水量低,基本满足苜蓿生长需求,并未达到充足状态,可能是2016年不同灌水处理下苜蓿产量显著高于CK,而2015年苜蓿产量却差异不显著的原因。

4 结论

试验结果显示,在海河平原区,灌溉能提高苜蓿产草量,但和不灌溉相比增产差异不显著,随着灌水量的增加苜蓿株高和枝条数等农艺性状有所改善,但抗倒性减弱,水分利用效率逐渐降低,且差异极显著(P<0.01)。综合分析,在海河平原区水资源极度紧缺情况下苜蓿种植一般无需灌溉,但在年度降雨量较少,特别是冬春季节降雨较少的年份,建议对苜蓿进行1次补灌,选择灌冻水,灌水量75 mm,可能对提高苜蓿当年生物产量以及提高苜蓿持续生产能力具有一定促进作用。