高速铁路网络、劳动力转移与产业空间集聚

2019-04-07王巍马慧

王巍 马慧

[摘 要] 高速铁路网络建设是促进经济增长、优化地区产业分布的重要手段。已有研究多关注高铁网络的经济增长效应,而对其产业分布机制研究较少。文章以“中心-外围”理论为基础,从劳动力转移视角分析快速交通网络的产业空间集聚效应;通过构建地市产业层面的面板数据,利用含有固定效应的双重差分模型研究高铁网络对地区产业集聚的影响。实证结果显示:高铁开通显著降低了区域非中心城市的产业集聚水平,并通过劳动力转移渠道强化了中心城市的产业集聚水平;分产业看,高铁网络对制造业的集聚作用强于服务业;分地区看,高铁开通提高了沿海地区非中心城市的产业集聚程度,降低了内陆地区非中心城市的产业集聚程度。基于实证结果文章提出加强区域经济一体化合作等政策建议。

[关键词] 高铁网络;产业集聚;劳动力转移;双重差分模型

[中图分类号] F532;F249.2;F121.3 [文献标识码] A [文章编号]1673-0461(2019)12-0038-11

一、引 言

高速铁路(以下简称高铁)网络是中国交通运输体系中的骨干网络和国家重大民生工程,高铁建设是促进经济增长、优化区域发展空间的重要手段。高速铁路的首要功能是连接全国主要大中城市,形成以特大城市为中心覆盖全国、以省会城市为支点覆盖区域的快速运输网络。自2004年国务院批准实施《中长期铁路网规划》以来,中国高铁建设进入快速发展时期。2008年京沪、京广高铁等客运专线相继开工,并分别于2011年和2012年全线开通。高铁开通极大方便了沿线城市的交流和居民出行,有力促进了区域经济一体化水平的提高。在此背景下,各省区拥有一定经济实力和良好区位的地级市抢抓政策机遇,迅速掀起全国范围内建设高铁的热潮。截至2017年底,中国高铁营运里程达到2.5万公里,已有130多个地级市开通了高铁,初步形成国家规划的“四纵四横”营运网络,高铁网络的超速发展取得了令人瞩目的成绩。另外,根据国际铁路联盟的最新统计,中国每年通过高铁出行的旅客人数达到8亿人次。这说明高铁已成为我国居民出行的主要选择之一。高铁的快速发展是我国经济社会发展的必然结果,也是国家综合竞争力的重要体现。但值得注意的是:我国率先开通高铁的地区都是经济发展水平好、产业集聚程度高的区域中心城市,中心城市与周边城市本身就存在发展差距,高铁开通可能会扩大沿线中心城市和非中心城市的发展差距。已有研究也指出:高铁网络通过扩大生产要素流动范围等多种渠道影响沿线城市的经济分布,高铁开通将强化区域中心城市的经济集聚水平而降低周边城市对要素的吸引力(张克中和陶东杰,2016)[1]。但已有文献仅从实证角度分析高铁网络的产业分布机制,鲜有文献具体分析高铁网路对产业分布的影响机制。实际上,高铁网络作为快速运输系统对劳动力要素转移产生直接影响,劳动力转移又是地区产业分布的基础。新经济地理学的主要模型正是通过劳动力转移及关联效应来分析产业空间集聚效应。

基于此,本文在新经济地理学和劳动经济学相关研究的基础上,分析高铁网络的劳动力转移效应及其对产业集聚的影响,以期对已有文献有所补充。本文具体将研究以下问题:高铁开通是否造成沿线非中心城市的劳动要素流失和产业集聚水平下降;高铁网络如何通过劳动要素转移影响地区产业分布;高铁建设在促进城市合作和区域经济一体化的同时,能否使沿线非中心城市共享高铁开通带来的正外部性。

二、文献综述

与本文研究相关的文献主要有三类。

第一类文献涉及交通基础设施的产业分布效应研究。产业分布本质上是企业区位选择问题。已有研究显示:交通基础设施是影响企业选址的重要因素,交通基础设施可以通过降低贸易成本,促进人口转移及产业关联等渠道影响地区产业分布(Cantos et al.,2005;BaumSnow et al.,2007;张建华和程文,2012)[2-4]。Faber(2014)以中国高速公路主干线建设为对象研究高速公路的产业集聚效应,结果显示:工业企业易于向高速公路网络连接地区集聚,未连接到主干线的外围地区经济增长受到抑制[5]。Baumsnow等(2013、2017)重点研究城市周边交通基础设施网络配置对城市形态和产业发展的影响,实证结果显示:公路建设有利于服务业转移,铁路建设有利于工业转移,交通基础设施对不同行业的分散效应并不相同[6-7]。Donaldson(2018)关于交通基础设施经济影响的最新研究指出:铁路网络对经济发展的影响渠道主要包括:降低贸易成本,缩小地区价格差及增加实际收入水平[8]。上述研究表明交通基础设施网络对沿途城市的产业分布效应明显但结论并不统一,多数研究认为不同类型交通基础设施对不同产业的分布效应并不相同;交通基础设施对产业分布既有直接影响又有间接影响。

第二类文献主要研究高速铁路的经济集聚效应。早期关于高铁网络的经济分布研究多以发达国家为主,多数研究显示:高铁开通提升了沿途中心城市的经济集聚程度,抑制了边缘城市和未开通高铁城市的经济增长;高铁在提升城市通达性的同时可能产生“隧道效应”,引起地区经济发展不平衡(Givoni,2006;Hall,2009;Albalate和Bel,2012) [9-11]。Chen和Hall(2012)分析英国快速铁路的空间经济效应,指出快速交通系统有助于知识经济发展进而影响地区产业转型[12]。Kim和Sultana(2015)通过分析韩国高铁走廊的空间分布和城市可达性发现:高铁网络对城市可达性的改善主要集中在首尔附近的高铁走廊区,而非中心城市的交通可达性依然较差[13]。Albalate和Fageda(2016)通过分析高铁服务对西班牙旅游业的影响后发现:高铁开通对航空业有负面影响从而间接影响旅游业,高铁的可达性对旅游业有促进作用,净效应需综合考虑[14]。近年来相关研究开始关注中国高铁对经济发展的影响。李红昌等(2016)基于城市可达性分析高速铁路对地区经济集聚产生的影响,研究发现高铁开通促进经济向西部地区集聚,有益于经济趋向均等化[15]。Yu(2017)通过考察中国高铁网络对沿途城市居民出行成本的影响,也发现高铁开通降低了未开通高铁地区的GDP水平[16]。Ke等(2017)利用中国城市面板数据分析高鐵开通对目标城市的经济增长效应,研究显示:位于东部沿海核心城市群的高铁城市经济水平提升明显[17]。上述研究显示:高铁网络能够促进区域核心城市的经济集聚力,但对沿途非中心城市的经济影响结论并不统一;多数研究显示高铁开通加剧了地区间经济发展的差距;但已有研究对高铁网络对产业分布的影响机制研究还有待补充。

第三类文献主要研究基础设施的劳动力转移效应。新经济地理学相关模型在研究企业区位时重点考察了劳动力转移对企业选址的影响。Krugman和Venables(1995) 基于人口移动视角分析运输成本对企业集聚的影响,研究发现:在运输成本下降的情况下关联效应强化了中心城市的产业集聚[18]。Henderson et al.(2001)分析巴西产业集聚现象后指出,交通基础设施网络通过促进劳动力移动影响产业分布,区域间交通基础设施扩张将导致产业分散[19]。Forslid和Ottaviano(2003)在克魯格曼模型基础上引入非熟练工人,指出熟练工人移动和地区拥挤成本的相互作用对企业集聚产生影响[20]。上述文献基于理论模型分析交通基础设施、劳动力转移对产业分布的影响。国内也有学者从实证角度分析交通基础设施的收入分配效应。刘晓光等(2015)研究基础设施对城乡收入分配的影响,结果显示基础设施通过促进农业劳动力向非农部门转移,提高了农业部门的劳动生产率并缩小城乡收入差距[21]。张在冉(2018)研究基础设施对劳动力流入的空间溢出效应,结果显示相邻城市交通基础设施对劳动力流入的溢出效应显著为正[22]。上述研究说明交通基础设施对劳动力转移有明显影响,但劳动力流入对产业集聚的影响结论并不统一。

综上所述,交通基础设施对产业分布的影响机制较为复杂。高铁网络可能从运输成本、要素转移、收入分配等多个角度对产业集聚造成影响。与已有研究不同的是:本文基于高铁服务的运输特征和其在国家运输网络中的定位,选择劳动力转移作为研究视角分析高铁网络的产业集聚效应;并在研究中重点分析劳动力转移带来的工资变化和知识溢出效应对产业集聚的影响,以期对已有研究有所补充。

三、理论基础与假说

(一)理论基础

“中心-外围”模型强调在劳动力可移动条件下,人口和企业通过关联效应强化地区产业集聚力吸引企业和要素不断进入。模型的基本逻辑是:熟练工人通过工资和生活费用的选址效应在地区间移动并影响企业选址行为,运输费用引致的贸易自由化将决定企业能否在关联效应下进一步集聚。高铁网络作为提供快速客运服务的运输平台,影响地区产业分布的主渠道是劳动力转移。新经济地理学的FE模型指出:熟练劳动力增加将使区域价格指数下降、生活费用降低,引起企业到家庭的前向关联效应促进产业集聚。对开通高铁的城市而言,劳动力在收入和竞争效应的影响下会产生双向移动,一个地区的产业集聚状况需比较工资收入和生活成本。从城市视角看,高铁网络通过压缩时空成本、扩大劳动力流动范围影响城市产业集聚水平。外围地区能够释放更多劳动力参与中心城市生产,中心城市过高的生活成本也可能使部分劳动力转移到外围。从异质性企业视角看,制造业可能会选址于土地成本较低的外围地区,科技型和生活服务型企业会选址于中心城市。高铁网络带来的运输成本下降会使中心地区拥挤成本上升,但中心地区拥有的集聚外部性仍会吸引企业进入;外围地区凭借运输网络的通达性可以吸引部分工业企业进入,但劳动力流失的趋势无法改变。此外,随着高铁网络开始逐步释放货运能力,未来快速货物运输成本的降低将引起正向工资选址效应,促进区域中心城市的产业集聚。上述基于新经济地理学的基本分析显示,高铁网络可以通过劳动力转移渠道影响地区产业集聚水平。

假设1:高铁开通有利于劳动力扩大流动范围,并通过熟练劳动力转移影响地区产业分布;“虹吸效应”将使高铁沿线非中心城市劳动力逐步流失,产业集聚水平不断下降。

(二)高铁网络与劳动力转移

劳动力转移带来的工资效应是高铁网络影响产业空间集聚的重要渠道。传统劳动力迁移理论指出:劳动力是否转移主要受收入效用和迁移成本影响。在转移成本降低的条件下,地区工资差距又会强化劳动力流动趋势,影响地区产业分布。以下将基于工业部门建立简单的两地区模型分析高铁网络的选址效应。

1.模型基本设定

假设经济体有中心和非中心两个地区c和p,每个地区有工业部门i。借鉴Fosild和Ottaviann(2003)的研究,假设工业部门使用熟练劳动力生产,熟练劳动力可在地区间自由移动。劳动力总量不变为N;中心城市熟练劳动力占劳动力总数的比重为θ,数量为θN;则外围地区熟练劳动力数量为(1-θ)N。根据假设劳动力总数满足:N=Nc+Np的条件。为简化分析假设地区工业生产函数为柯布-道格拉斯形式如式(1),在资本投入既定条件下,求一阶最优劳动力投入生产条件下不同地区的工资水平。

式(9)是模型的均衡条件。当资本投资既定时,该公式体现了熟练劳动力比例θ和转移成本之间的函数关系。对均衡条件求θ关于Gt的导数,得到 θ It>0。该条件说明:高铁网络通过降低转移成本、加速劳动力转移,增加了中心城市的熟练劳动力比例,强化了中心城市的产业集聚力。对非中心城市而言,当两地收入效用水平相同时,熟练劳动力将不再流失。此外,由于区域间经济水平的差异,高铁开通使非中心城市面临熟练劳动力流失和收入水平下降的风险,但部分对拥挤成本敏感的制造业产业也可能向非中心城市转移,地区产业集聚水平需综合考虑两种力量的平衡。

假设2:高铁网络通过降低转移成本引起地区间实际工资水平发生改变,非中心城市面临相对较低的工资收入和熟练劳动力流出的风险,导致地区产业集聚水平下降。

(三)高铁网络与知识溢出

知识溢出是影响产业分布的重要渠道。有研究指出:由于沟通成本阻碍,知识溢出本地化效应明显而难以对周边地区直接产生正外部性(Moretti,2004)[23]。随着高铁网络的建成,高技能劳动力的快速转移降低了知识溢出的阻碍成本。基于此,劳动力转移带来的知识溢出效应是高铁网络影响产业分布的另一项重要机制。知识与技能的传播需要人与人的沟通、互动与协作以保证良好的传输效果。多数高技术企业愿意集中在北京、上海等高人力资本城市享受知识外溢带来的正外部性;而对于远离中心城市且交通基础设施不完善的地区则很难享受知识外溢效应。区域非中心城市可通过快速运输通道加强与高技能人才的沟通,促进知识外溢范围扩大,使非中心城市也可以逐步享受到知识溢出的正外部性。进一步分析发现,高铁网络的知识外溢与其服务对象有关。高铁服务对象主要是对时间、距离敏感而对价格不敏感的中高端客户,而高技能人才和中高端商务客户正具有这种特征。高技能人才需要不断与不同领域的人才交流并参与到不同地点的项目中,所以新经济地理学的基本模型都强调熟练工人更容易在地区间移动。高速铁路通过高技术人才的流动性,提高了核心城市专家参与外围地区经济建设的可能性,使外围地区享受到中心城市技术专家池带来的知识溢出效应(Xiaofang Dong,2018) [24]。同时,知识外溢可以帮助外围地区提升地方劳动力质量,并在一定程度上延缓外围地区的产业分散趋势。

假设3:高铁网络能够促进高技能人力资本流动,通过扩大知识溢出范围使非中心城市也能共享中心城市的知识外溢效应,减缓产业集聚力下降趋势。

四、模型设定与数据说明

(一)计量模型设定

本文采用双重差分模型(DID模型)分析高铁网络的产业分布效应,以缓解模型设定中的内生性问题(张梦婷等,2018)[25]。作为国家层面的战略规划,高铁网络主要以区域中心城市为基础进行布局,而非中心城市能否开通高铁主要取决其地理位置是否位于中心城市的连线上。目前,我国已初步建成“四纵四横”的高铁运输网络,地级市中近一半城市开通了高铁。这种大规模的交通基础设施建设可作为一项准自然实验进行研究。与以往研究不同的是由于各地区开通高铁的时间不同,难以利用传统DID模型分析固定时间节点上外生政策冲击的影响,所以回归采用渐进式双重差分模型分析高铁网络的产业分布效应。

其中indusct表示地区c在时间t的产业集聚度;虚拟变量HSRct表示地级市c在t年是否开通高铁。Xct表示城市层面影响地区产业集聚的控制变量,主要包括人口迁移率、人均工资、人力资本水平、固定资产投资额、对外贸易水平等。νt表示时间固定效应,μc反映地区固定效应。其中α0是核心解释变量系数检验高铁开通是否对地区产业集聚产生显著影响;地区人口迁移率、人均工资、人力资本水平也是模型重点分析的解释变量。此外需要说明的是:双重差分模型虽然在一定程度上缓解了内生性问题,但一个城市是否开通高铁仍然和地区产业发展之间有较强的反向因果联系。我国高铁网络布局首先考虑经济发展好、人口数量多的区域中心城市,而这些城市又是企业选择优先考虑的地区,所以直接选择所有开通高铁的城市进入控制组可能会引起估计偏误。本文在分析中先重点关注区域非中心城市,并在控制组中去除区域中心城市以缓解内生性问题。

(二)变量选择与说明

被解释变量为产业集聚指标indusct,该指标用地区制造业和服务业的区位熵水平衡量。区位熵指数从地区经济视角分析产业在某一特定区域的集聚现象,该指标有利于比较地区与全国产业的分布状况。本文用地区制造业从业人数计算产业集聚水平,此外在稳健性检验时还采用单位面积工业总产值表示产业集聚水平。论文核心解释变量为虚拟变量HSRct,如果地级市c在t年开通高铁则HSRct=1,否则HSRct=0。重点解释变量为地区人口迁移率、人均工资和人力资本水平。其中人口迁移率用以衡量人口变化对产业分布的影响,该指标用地级市人口增长率与自然增长率之差表示。人均工资既能反映地区劳动力用工成本又可反映地区收入水平,是企业选址考虑的主要因素之一;该指标用地级市在岗职工平均工资表示。地区人力资本水平对产业集聚有显著影响,本文选择地级市在校大学生数作为该指标的替代变量;良好的教育供给通过培养高技能人才给企业生产带来正外部性,从而吸引企业进入。

此外,根据新经济地理学关于产业集聚动因的论述,回归选取固定资产投资、外商直接投资、贸易成本、规模经济等因素作为控制变量进行分析。其中固定资产投资反映一个地区当年各类建设投资情况,是影响企业选址的重要因素。外商直接投资既可反映地区对外开放水平也能间接表示地方政府的行政效率,是影响产业布局的重要因素。贸易成本是影响企业选址的直接因素,根据中国沿海内陆贸易开放水平的巨大差异,本文选择地级市到主要港口的距离作为衡量贸易成本的变量;该指标既能反映地级市面临的运输成本又能反映其距离国际市场的远近,是影响地区专业化的主要因素。规模经济是新贸易理论分析产业集聚的重要动因,借鉴已有研究用地区工业企业平均总产值作为该因素的代理变量。

(三)数据来源和描述性统计

本文主要使用两套数据,第一套数据包括地市层面的经济社会发展指标。数据来源于2000年至2015年的《中国城市统计年鉴》。根据论文研究目标,主要整理了地级市的制造业就业人数、服务业就业人数、固定资产投资额、在岗职工平均工资、人口数、人口自然增长率、外商直接投资、高校在校生数等指标数据。其中固定资产投资用相应省份的固定资产投资价格指数进行调整,外商直接投资用当年汇率转换成人民币计算并用价格指数平减。另外,通过百度地图开放平台手工收集各地级市到该地区主要出口港的直线距离数据。第二套数据包括各地级市开通高铁的时间及我国主要高铁线路。依据《国家中长期铁路发展规划》《中国铁道统计年鉴》及铁道部公开数据整理各地级市开通高铁的时间②。通过数据处理发现:截至2015年我国共有130个地级市开通高铁。国家铁路网规划中对高铁路网的功能界定是连接主要城市群、省会城市和区域中心城市。基于此需对上述面板数据进行分组,中心城市主要包括直辖市、省会城市及副省级城市,其余为外围城市。由于本文重点研究区域非中心城市,所以在基准回归中去除中心城市,剩余样本总共包含251个城市。根据国家高速铁路规划,早期非中心城市是否开通高铁主要看其是否在与中心城市的连线上。这也从侧面印证高速铁路建设可作为一项准自然实验进行研究。数据分组后,非中心城市中开通高铁的为控制组,未开通高铁的城市为对照组。主要变量描述性统计结果见表1。

五、实证分析

(一)基準回归结果

基准回归主要考察高铁开通对区域非中心地级市的制造业产业集聚效应。首先在基准回归中利用双向固定效应模型进行OLS回归。表2中回归(1)仅控制了时间和城市固定效应,结果表明高铁网络变量HSR的估计系数在10%水平上显著为负,说明高铁开通显著降低了沿途地级市的制造业产业集聚水平。回归(2)中加入地区固定资产投资、外商直接投资、城市到沿海港口距离、企业平均规模等影响产业集聚的主要控制变量。结果显示:加入控制变量后HSR的估计系数符号不变,且显著性水平提高,进一步验证了论文的初始假设。基准回归中并没有加入衡量地区劳动力转移的相关指标,通过在后续回归中逐步加入与劳动力转移相关的指标来衡量高铁网络对产业集聚的影响机制(Yu,2017;Faber,2014)。在没有转移成本条件下,资本和劳动力通过自由流动选择效用最高的地区集聚。现实中劳动力转移面临各种成本,过高的转移成本将阻止集聚,高铁网络可以降低劳动力转移成本促进劳动力要素快速流动。回归(3)在(2)的基础上加入人口迁移率指标,验证高铁开通是否通过降低城市劳动力人口影响地区产业集聚。结果显示:迁移率指标回归结果为负但不显著,HSR的估计系数大小和显著性几乎未变;这说明劳动力迁移对产业集聚影响不显著,高铁开通并未通过劳动力迁移影响产业集聚。回归(4)中加入影响劳动力移动的地区平均工资指标,结果显示:工资水平变化对产业集聚影响显著,系数为负说明城市较低的劳动力成本能够吸引制造业企业选址;HSR的估计系数绝对值与回归(1)相比变大,说明高铁网络可能通过加剧区域中心城市和外围城市的工资差距促进劳动力转移,降低非中心城市的产业集聚水平,结论与假设2相符。回归(5)中加入表征地区技能型劳动力水平的高校在校生数量指标。结果显示:高校学生数量增加能够显著促进地区产业集聚水平,HSR的回归系数绝对值逐步增大说明高铁开通降低非中心城市产业集聚力的结果十分稳健;但高铁网络能否通过促进高技能人才流动扩大知识溢出范围来促进沿线城市产业集聚,需进一步分析其影响机制。回归(6)中加入所有衡量劳动力转移的指标,结果显示:核心解释变量HSR的估计系数依然在1%水平上显著为负,职工平均工资和高技能人才指标系数依然显著且稳健,人口迁移率系数不显著。上述结果说明:从劳动力转移角度看,高铁网络可能通过影响地区工资水平和高技能人才流动影响地区产业集聚,但对人口迁移的影响短期内并不显著。

(二)内生性问题

DID模型能较好解决高铁开通和地区产业分布的内生性问题,但国家早期高铁网络布局主要以拥有良好经济基础的区域中心城市为主。这意味我国的高铁布局难以满足模型对样本的随机分布要求。另外,如果开通高铁城市的经济集聚程度本身就大于未开通的地区,那么OLS回归将低估高铁开通对产业集聚的影响。如果开通高铁的城市在外部经济冲击中面临集聚优势降低的风险,那么回归又将高估高铁开通的影响。基于此,本文将通过寻找工具变量的方法进一步解决模型潜在的内生性问题。工具变量的选择要满足与高铁供给能力相关,又独立于当期地区经济集聚状态的指标。结合我国铁路建设实际情况,本文选择非中心城市建设高铁的成本,和建国初期城市是否拥有火车站两组指标作为城市开通高铁的工具变量。其中,高铁建设成本是从工程建设角度考虑一个地区是否适合建设高铁③,具体利用最小生成树原理在ArcGis上进行处理,通过空间分析模块计算出城市建设高铁的成本并单位化为0-1变量。建国初期一个城市是否拥有火车站主要衡量该地区在铁路交通发展中的历史地位。具体以1965年为基准赋值,地级市在此之前拥有火车站则赋值为1,否则为0,相关数据来自《中国铁道统计年鉴》。工具变量指标不随时间变化,所以回归将不再使用面板模型进行估计。回归前对工具变量进行过度识别检验,接受工具变量为外生的假设;另外 CraggDonald Wald F统计量大于StockYogo检验10%水平上的偏误值,拒绝存在弱工具变量的假设。具体选取其中2008年、2011年和2015年的数据构成混合截面数据进行两阶段最小二乘法分析。表3为两阶段最小二乘法的结果显示:HSR的回归系数为负显著性不变,但绝对值明显变大,说明OLS回归可能部分低估高铁开通对沿途地级市产业集聚的影响。回归(2)为第一阶段工具变量HSRiv对HSR的回归,结果显示二者高度相关且系数显著,说明工具变量的合理性。回归结果也说明基准回归的结论是可靠的。

(三)异质性检验

1.服务业和制造业比较

交通运输系统对产业空间集聚的影响既体现在制造业中也反映在服务业里。一方面,高铁开通提高了快速交通运输系统的价格弹性,并通过扩大服务对象、释放运能等多种渠道影响制造业产业分布。未来随着高铁网络逐步开拓货运业务,其对制造业产业分布的影响将进一步加深。另一方面,由于飞机、高铁等快速交通系统主要以服务客运为主,其对产业布局的影响首先体现在与人力资本直接相关的服务业上,所以有必要对高铁的服务业和制造业集聚效应进行比较分析。表4分析高铁开通对非中心城市服务业集聚的影响。结果显示:高铁开通也明显降低了沿途地级市的服务业产业集聚水平,但HSR的回归系数绝对值普遍小于制造业集聚分析。这说明高铁开通对非中心城市制造业集聚的影响整体强于服务业。可能的解释是:区域经济集聚首先体现在工业产出的集聚上,工业集聚通过关联效应带动服务业集聚;制造业选址对人力成本、运输成本等相对敏感,交通基础设施改善带来的成本效应对制造业影响更为明显;服务业对劳动力的使用比较灵活,劳动力可能在城市拥挤效应的影响下选择区域非中心城市,高铁网络带来的劳动力转移效应也会使非中心城市享受到正外部效应。与制造业分析类似,分别在回归中依次加入衡量劳动力转移的三类指标,回归(3)(4)(5)的结果显示:人口迁移、地区工资水平和地区人力资本指标都十分显著,说明高铁开通和劳动力转移指标都能显著影响地区服务业集聚,并能通过劳动力转移间接影响服务业集聚水平。回归(6)加入所有控制变量后HSR的估计系数依然稳健,说明高铁开通降低区域非中心城市的服务业集聚水平的结果十分稳健,其对服务业的影响小于制造业;此外,由于集聚动因并不完全相同,此处服务业集聚的控制变量选择与制造业略有不同,引入人均GDP(用RGDP表示)进入控制变量。

2. 沿海和内陆地区比较

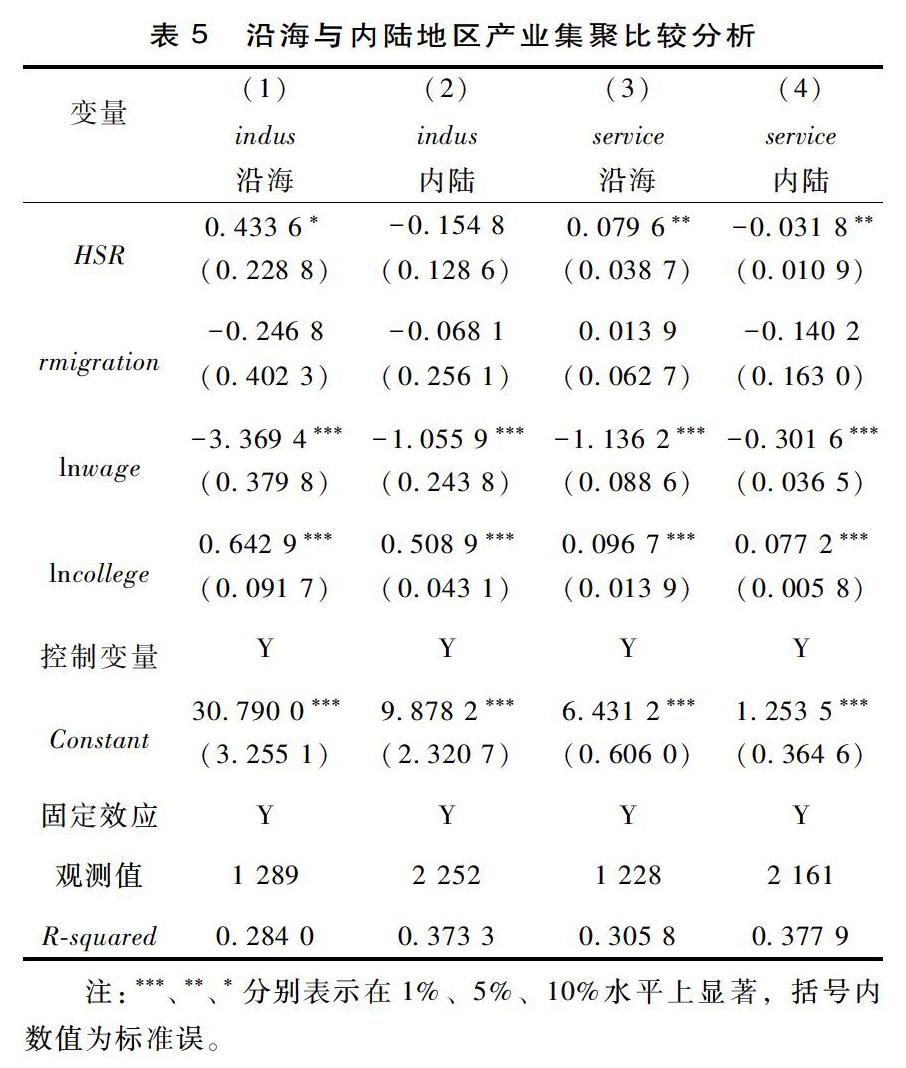

中国的产业空间集聚呈现出明显的地区不平衡现象,沿海和内陆地区的产业发展存在巨大差距。沿海地区由于拥有临近国际市场的先天优势,通过国际贸易和投资集聚了大量外向型产业使得地區经济迅速发展,相反内陆地区面临产业空心化的困境。高铁网络建设能否使内陆地区成为产业集聚的政策洼地,其基础还在于资本、劳动要素流动的方向。基于此,对沿海和内陆分类研究有助于进一步理解高铁建设的区域差异。表5对制造业和服务业分别进行分地区回归,结果发生变化。其中列(1)(2)制造业集聚分地区结果显示:沿海地区非中心城市高铁开通对制造业的集聚效应在10%水平上显著为正,而对内陆地区影响依然为负但不显著;列(3)(4)服务业集聚分地区结果显示:高铁开通对沿海地区非中心城市服务业集聚影响在5%水平上显著为正,对内陆地区影响为负向显著。上述结果说明,沿海地区高速铁路开通实际上能够促进沿线城市的产业集聚水平;而内陆地区开通高铁后,中心城市会对沿线城市产生更明显的“虹吸效应”。这也说明运输网络的改善给不同区域城市带来的集聚效果并不相同,集聚效应和扩散效应在地区变量影响下对产业分布的影响不同。

(四)稳健性检验

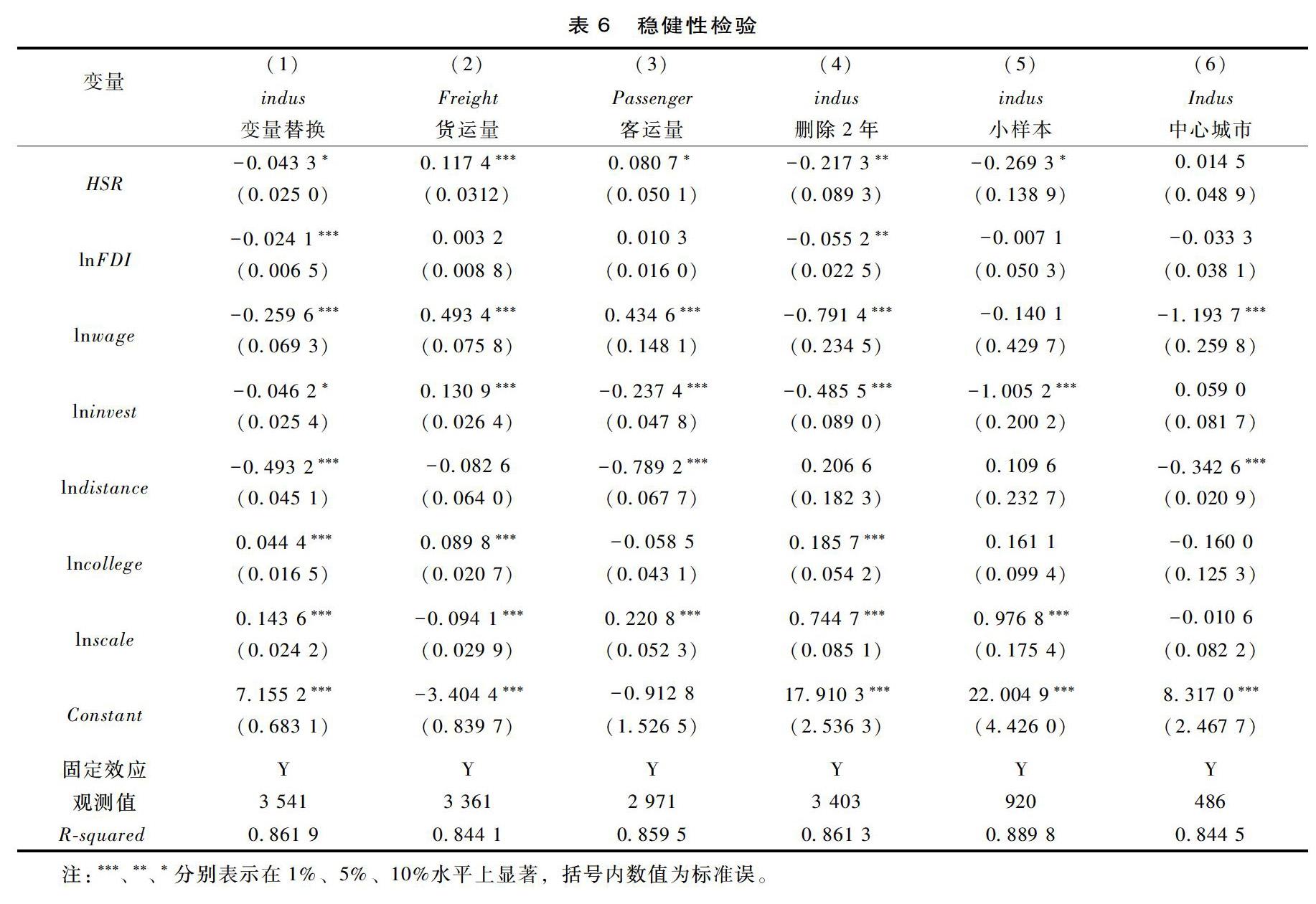

基准回归显示高铁开通降低了沿线非中心城市的产业集聚水平且结果稳健。本部分主要从变量替换、竞争性假说、城市差异、安慰剂检验等五个方面进一步进行稳健性检验。第一,替换产业集聚指标进行分析。表6中列(1)用地区单位面积工业总产值作为产业集聚度的替代变量进行回归,HSR的回归结果依然为负向显著。第二,使用客货运量指标进行竞争性假说分析。高铁的运输价格比普通列车贵,特别在中长途运输中高铁票价是普通列车的两至三倍;这意味高铁开通有可能造成地区总运输量的减少并降低劳动力流动水平,而不是中心城市的集聚效应。基于此在列(2)(3)中用货运量、客运量作为因变量进行分析,发现高铁开通并未降低地区运量,说明高铁网络还是通过要素转移降低了非中心城市的产业集聚力。第三,剔除已开通高铁城市前两年的数据进行分析。修建高铁是一项长期系统性工程,开通高铁前大量的前期投资吸引相关产业进入,随着高铁正式运营这些产业可能会迁出。这意味着产业集聚水平下降的原因并不是“虹吸效应”。列(4)显示剔除已开通高铁城市前两年的数据回归结果,发现HSR的系数依然显著,说明假设不成立。第四,使用开通高铁城市的小样本进行分析。选择2011年之前开通高铁的城市,利用DID模型再进行分析。列(5)显示开通高铁的区域非中心城市产业集聚水平明显下降符合预期假设。第五,使用中心城市面板数据分析。根据“中心-外围”理论,交通运输网络在对外围城市产生分散力的同时会强化区域中心城市的集聚力,这意味用中心城市样本回归会得到与外围城市样本相反的结果。列(6)显示运用中心城市样本回归的结果,HSR的回归系数为正说明高铁网络对中心城市产业集聚有正向影响但不显著。

(五)机制检验

1.高铁网络的劳动力转移机制

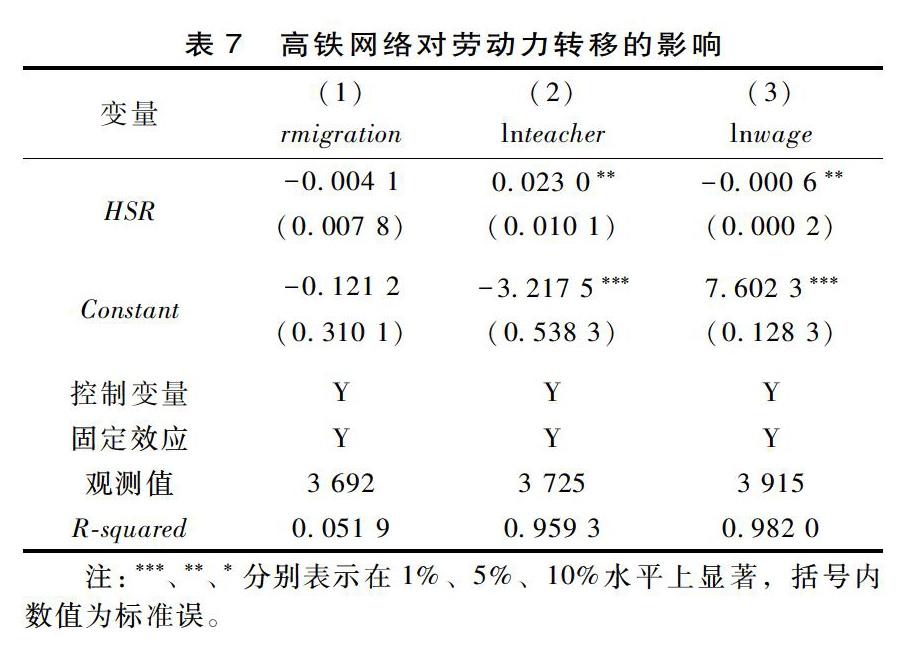

理论模型指出高铁网络能够促进地区间劳动力转移,本部分将具体使用劳动迁移率、高校专任教师数量和职工平均工资作为因变量进行回归,检验高铁网络对沿线城市劳动力转移的影响效果。表7中列(1)的回归结果显示:高铁开通对非中心城市人口数量产生负向影响但在短期内并不显著,高铁开通的人口转移效应还有待长期观察。列(2)使用高校专任教师数作为高技能人才的代理变量进行回归来验证假设3。结果显示:高铁开通能够显著促进非中心城市高校专任教师数量的增长,高铁开通可以帮助非中心城市吸引部分高技能人才,扩大知识溢出范围促进城市产业集聚。回归结果与假设3相一致,说明高铁网络可以通过促进技能型劳动力转移突破知识溢出在空间上的限制,影响地区产业集聚水平。列(3)显示高铁开通对非中心城市工资水平的影响,结果显示:HSR的估计系数在5%水平上显著为负,说明高铁开通将导致非中心城市工资水平缓慢下降。根据理论模型,交通基础设施改善带来转移成本变化会影响地区间工资水平发生变化,进而通过劳动力转移影响地区产业集聚。

2.高铁网络的间接影响机制

本部分将高铁变量与工资水平和高校教师数量指标形成的交互项分别引入基准回归,检验高铁网络对地区产业集聚的间接影响机制。表8的交互项回归结果显示:高铁开通能够通过影响地区工资水平和高技能人才数量间接影响地区产业集聚水平。其中列(1)(3)的回归结果显示:交互项系数分别在5%和1%水平上显著为负,说明高铁网络通过降低非中心城市工资水平间接造成劳动力流失,降低了地区产业集聚水平,与理论预期相符;其中交互项对服务业的集聚明显小于制造业,可能的解释是服务业吸纳的就业人员多为低技能劳动力,其流动性较弱,非中心城市可以通过内部不同部门间的剩余劳动力转移调整服务业劳动供给,减弱了高铁开通对服务业工资的影响。列(2)(4)高铁网络与高校教师交互项的回归系数在1%水平上显著为负,说明高铁网络通过高技能人才流动对非中心城市产业集聚的影响依然为负;但系数绝对值较小说明知识溢出效应可以放缓非中心城市产业集聚水平快速下降的趋势。值得注意的是:加入高铁与工资的交互项后,回归中高铁开通变量的符号方向发生变化,说明高铁开通能够促进非中心城市的产业集聚力,与基准回归结果不一致。可能的解释是:新经济地理学强调企业选址需综合考虑收入效应和拥挤效应,非中心城市较低的工资收入和生活成本会吸引对要素成本敏感的产业进入,所以外围城市通过相对较低的工资水平也能吸引部分产业转移至本地。上述分析可以看出,高铁开通对地区产业分布的影响机制相对复杂,从劳动力转移视角看既有直接影响又有间接影响,能否促进产业集聚需根据地区产业特征综合考虑二者的影響效果。

六、结论与政策启示

本文以“中心-外围”理论为基础,从劳动力转移视角分析高铁网络对产业集聚的影响机制。理论分析得出:高铁网络通过促进地区熟练劳动力转移,加大区域中心和非中心城市的工资差距,扩大高技能人才知识溢出范围引起地区产业集聚水平发生变化。实证分析显示:高铁开通显著降低了区域非中心城市的产业集聚度,强化了中心城市的产业集聚力;工资水平和人力资本水平对地区产业集聚有明显影响,高铁网络能够通过影响区域工资水平和高技能劳动力数量间接影响地区产业分布;分产业看,高铁网络对制造业的集聚作用强于服务业,劳动力转移对制造业集聚的影响也强于服务业;分地区看,高铁开通能够提高沿海地区非中心城市的 产业集聚程度,但高铁开通显著降低了内陆地区非中心城市的产业集聚程度。

根据主要结论得到如下政策启示。第一,区域非中心城市应注重利用高铁开通带来的经济一体化契机,加强与核心城市和大市场的合作;通过与核心城市价值链的合作承接中心城市转移出的产业,并结合自身禀赋优势形成新的产业集聚优势。第二,高铁网络中的核心城市在强化区域中心城市地位和经济凝聚力的同时,应注重对高技术产业、高附加值产业,高端服务业的培育;中心城市应重视对总部经济的培养,打造价值链中的研发中心、商务中心,并吸引高层次人才和配套服务人才。第三,交通管理部门应通过多种渠道提升高铁网络的劳动力转移效果,将高铁服务对象扩大到更多消费群体,以促进人力资源在全国范围的合理流动。第四,铁路总公司应重视发展高铁货运系统,在客运专线基础上开通适合高铁运输的货运业务,打造低成本的货物快速运输通道降低物流成本,通过提升贸易自由化水平促进内陆地区产业发展。第五,未开通高铁的地区应主动通过建立各类交通运输通道并入国家快速交通网络中,以融入到城市群发展的国家区域经济发展战略中,缩小地区间发展差距。

[注 释]

①由式(7)带入式(8)推导出:Wct=eGt(It)/1+βWpt。

②高铁开通时间界定:如果在当年6月30日之前开通定义该城市当年开通高铁,否则视为下一年开通高铁。

③建设成本相关计算过程借鉴张梦婷等(2018)的方法。[参考文献]

[1]张克中, 陶东杰. 交通基础设施的经济分布效应——来自高铁开通的证据[J]. 经济学动态, 2016(6):62-73.

[2]CANTOS P, GUMBAUALBERT M, MAUDOS J. Transport infrastructures, spillover effects and regional growth: evidence of the Spanish case[J]. Transport reviews, 2005,25(1):25-50.

[3]BAUMSNOW N. Did highways cause suburbanization?[J]. Quarterly journal of economics, 2007,122(2):775-805.

[4]张建华, 程文. 中国地区产业专业化演变的U型规律 [J]. 中国社会科学, 2012(1):76-97.

[5]FABER B. Trade integration, market size, and industrialization: evidence from China's national trunk highway system[J]. The review of economic studies, 2014,81(3):1046.

[6]BAUMSNOW N, PAVAN R. Inequality and city size[J]. Review of economics &statistics, 2013,95(5):1535-1548.

[7]BAUMSNOW N, BRANDT L, HENDERSON J V, et al. Roads, railroads and decentralization of Chinese cities[J]. Thereview of economics and statistics, 2017,99(3):435.

[8]DONALDSON D. Railroads of the Raj: estimating the impact of transportation infrastructure[J]. American economic review, 2018,108(4/5):899-934.

[9]GIVONI M. Development and impact of the modern highspeed train: a review[J]. Transport reviews, 2006,26(5):593-611.

[10]HALL P. Tricky dilemmas for high speed rail[J]. Regeneration & renewal, 2009:14.

[11]ALBALATE D, BEL G. Highspeed rail: lessons for policy makers from experiences abroad[J]. Public administration review, 2012,72(3):336-349.

[12]CHEN C, HALL P. The wider spatialeconomic impacts of highspeed trains: a comparative case study of Manchester and Lille subregions[J]. Journal of transport geography, 2012,24:89-110.

[13]KIM H, SULTANA S. The impacts of highspeed rail extensions on accessibility and spatial equity changes in South Korea from 2004 to 2018[J]. Journal of transport geography, 2015,45:48-61.

[14]ALBALATE D, FAGEDA X. High speed rail and tourism: empirical evidence from Spain[J]. Transportation research part A: policy & practice, 2016,85:174-185.

[15]李紅昌, LINDA TJIA, 胡顺香. 中国高速铁路对沿线城市经济集聚与均等化的影响[J]. 数量经济技术经济研究, 2016(11):127-143.

[16]YU Q. No county left behind? The distributional impact of highspeed rail upgrades in China[J]. Journal of economic geography, 2017,17(3):489-520.

[17]KE X, CHEN H, HONG Y, et al. Do China's highspeedrail projects promote local economy?——New evidence from a panel data approach[J]. China economic review, 2017,44:203-226.

[18]KRUGMAN P, VENABLES A J. Globalization and the inequality of nations[J]. Quarterly journal of economics, 1995,110(4):857-880.

[19]HENDERSON J V, SHALIZI Z, VENABLES A J. Geography and development[J]. Journal of economic geography, 2001,1(1):81.

[20]FORSLID R, OTTAVIANO G I P. An analytically solvable coreperiphery model[J]. Journal of economic geography, 2003,3(3):229.

[21]刘晓光, 张勋, 方文全. 基础设施的城乡收入分配效应:基于劳动力转移的视角[J]. 世界经济, 2015(3):145-170.