DQB-2区块注采作业对压力分布的影响

2019-04-01李佳烨

李佳烨

(大庆油田采油三厂三矿,黑龙江大庆 163113)

DQB-2区块已进入三次加密调整后期。长期注水、注聚合物开发,形成了多压力层系[1]。异常压力给固井施工带来极大困难。在钻井过程中经常钻遇浅气层高压区、大倾角易斜区和油层异常高压区,发生浅气层井喷、油气水浸、管外冒以及井斜超标等复杂事故。B-2区新钻16口三次加密井,投产后不久有2口油井发生管外冒,随后对其中的12口井进行了硼中子寿命测井,发现窜槽率达19.6%。因此,开展了注水井压力监测,探索出了注采因素对地层压力的影响、超前注水对地层的压降规律。通过计算分析压力分布,提高了油井封固质量。

1 岩性特征对压力的影响因素研究

DQB-2区块发育S、P、G油层,属于三角洲内、外前缘相沉积。在中区西部,高压层主要分布在砂体变化的部位及砂体内部渗透率变差的小层,平面上分布在Z521-327井区的GⅠ1小层、Z丁5-斜310井区的GⅠ6+7小层、Z412-309井区PⅡ4B+5A小层、Z丁5-14井区PⅡ4-10小层和Z丁51-P10井区PⅠ1小层。其形成主要受到砂体形态及砂体内部非均质性的控制,并与相关注采井是否注采平衡有直接关系。

通过油田开发的现场验证,注入水总是首先沿着平面上渗透率最高的部位向前突进。在河流相沉积中,河道砂体的渗透率最高,厚度也大,特别是河流下切带,沉积时流速最大,砂粒最粗,渗透性最好,是注入水最好的通道;向河流两侧边缘部位粒度变细,泥质含量增多,砂体变薄,渗透性变差。在纵向上,由于沉积韵律不同,油水的运动特征也有明显的差别。正韵律沉积,储层砂体自下向上砂粒由粗变细,渗透性由好变差,注入水会沿正韵律油层下部高渗透层段推进较快;反韵律沉积,储层砂体自下向上总体上砂粒由细变粗,渗透性由差变好,但变化不明显,所以注入水会沿砂体上、中、下全面向前推进,波及的厚度较大,推进速度较慢,水淹层比较均匀。

注入水受储层非均质性的控制是极其强烈的,目前的人工措施,无论是在注水井上控制,或是在生产井上控制采油,甚至关井,都难以改变河道砂体下切带的油井先见水、先水淹的特点。

由于沉积时期是多期的,因此沉积砂体在纵向上也是多层的。再加上后期开发,注水井射开的层位也非常多,不是单一的储层。通过注水开发,对储层的压力分布在平面和纵向上都有影响。所以,在研究具体井区的压力分布规律时,就需要分层对比,逐一各个研究分析。在DQB-2区块B2-06-54井区分布有采油井B2-6-55和B2-6-57井,3口待钻井B2-20-534、B2-20-535和B2-20-566井。

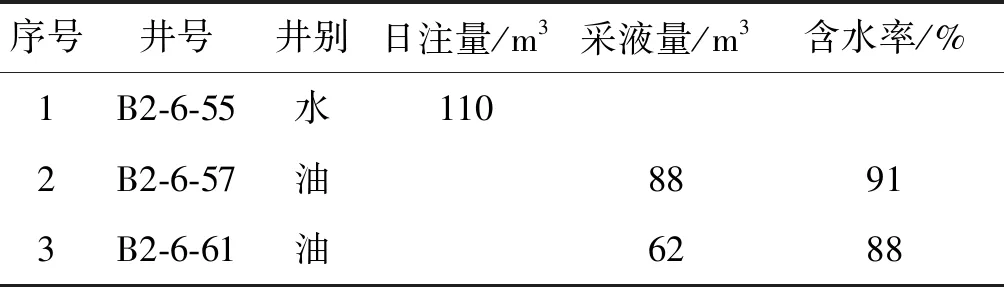

从表1可以看出,B2-6-55井和B2-6-57井处在沉积砂体的主通道中,所以B2-6-57井产量高,并且含水较多,注采比较平衡。而B2-6-61井位于砂体边缘,储层的物性较差,采液量比较少,含水较低,受驱水的效果不明显;并且注入水后,易于在此处聚积,形成憋压区,进而形成高压区。在后期施工过程中,可以通过钻井液密度的使用情况和压力解释进行验证。数据见表2:

表1 已钻井生产参数Table 1 Parameters of drilling production

表2 钻井液密度和压力解释数据对比Table 2 Comparison of drilling fluid density and pressure interpretation data

从表2可看出,B2-20-535井和B2-20-566井高压层位一致,钻井液密度使用有差别,也就说明两井在同一沉积砂体内,受注水井和砂体位置的影响,造成两者压力分布不一致。

2 注采因素对层间压力的影响

注水井注水后,地下油水分布情况不断地处于动态变化之中,层间、平面和层内矛盾也在不断地发展和转化,周围各井因连通情况和渗透率高低等地质条件不同[2-4],其反应就不一样,有的见效快,有的见效慢;有的见水早,有的长时间不见水等。B2区沉积是陆相河流三角洲沉积,砂体一般都比较小而且零散,后期在地质构造作用下形成的断层又比较多,因此在储层砂体边角部位、断层附近井网往往难以控制,注采关系不完善。所以,需要对整个钻井区域内的注采关系进行分析和研究,利用注采比值的变化,再通过编程绘制出注采比等值线图,从而认清整个钻井区域的压力分布规律,以便在不同的局部区域采取相应的技术措施,减少复杂情况的发生。

2.1 总注采比计算分析

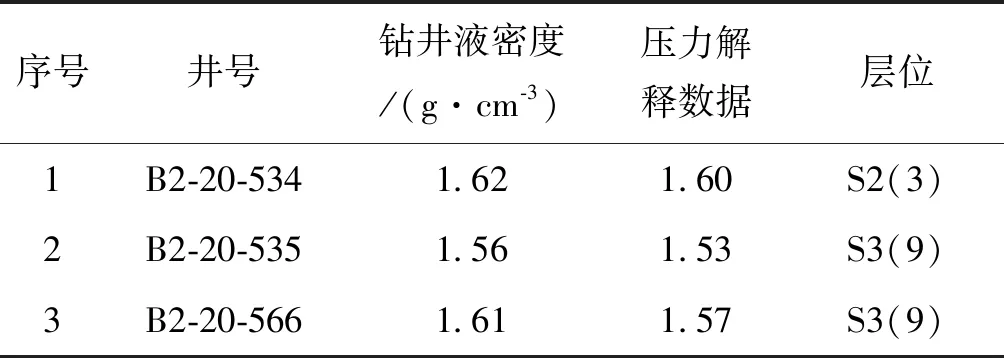

DQLSX油田B2区东部有S、P、G油层分3套层系开采。统计该区1513口油水井日注液量与日产量,然后计算出每口待钻井周围300 m范围内累计日注量及累计日产量,可以计算出注采比。

表3 待钻井周边井注采对比Table 3 Comparison of injection and production in well surrounding wells

由表3可见,B2区各套井网累计总注采比在1~2之间,平均为1.26,总体上处于注采平衡状态。

由于不同的井网开采的储层在物性上存在较大差异[5-6],因此,在注液开发的过程中对注入液的流动影响很大。对开采储层物性好的二次加密井聚驱井网,注采在局部相对平衡,但对于开采储层物性差的三次加密井网,在局部就会出现严重注采不平衡区域,在钻井剖面就会出现异常高压层,钻遇到该层,发生油气侵的概率就大大增加。

2.2 油水井注水增量对油藏压力变化的影响[7-8]

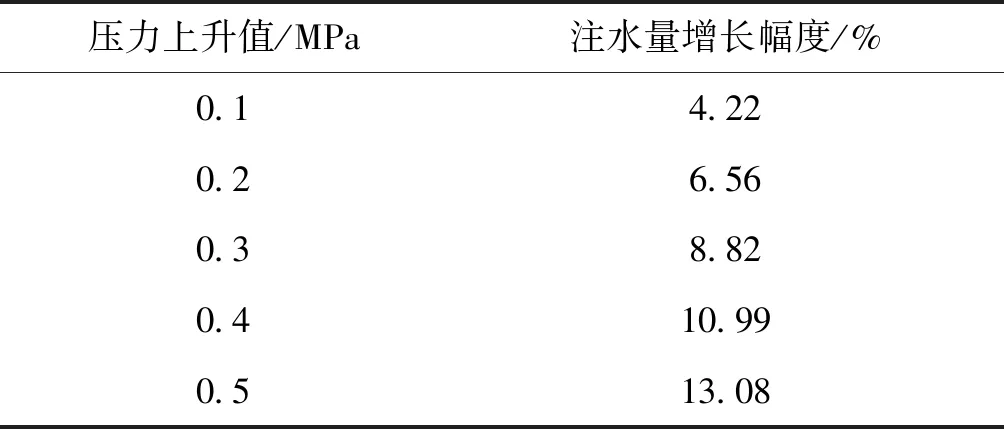

对DQ油田B2区块不同开采时期的实际压力状况与水量增幅的关系进行统计分析,找出压力变化与水量增幅的相关性,建立地层压力变化与注水增长幅度关系图版,应用图版计算出压力上升值与注水增长幅度对应关系:y=-4.209 8x2+24.699x+1.787 3,R2=0.713 6,见表4。

表4 图版计算压力上升值与注水增长幅度的关系Table 4 Chart to calculate the relationship between pressure appreciation and water injection growth

统计分析结果表明,压力恢复0.5 MPa,水量增幅为13.08%。

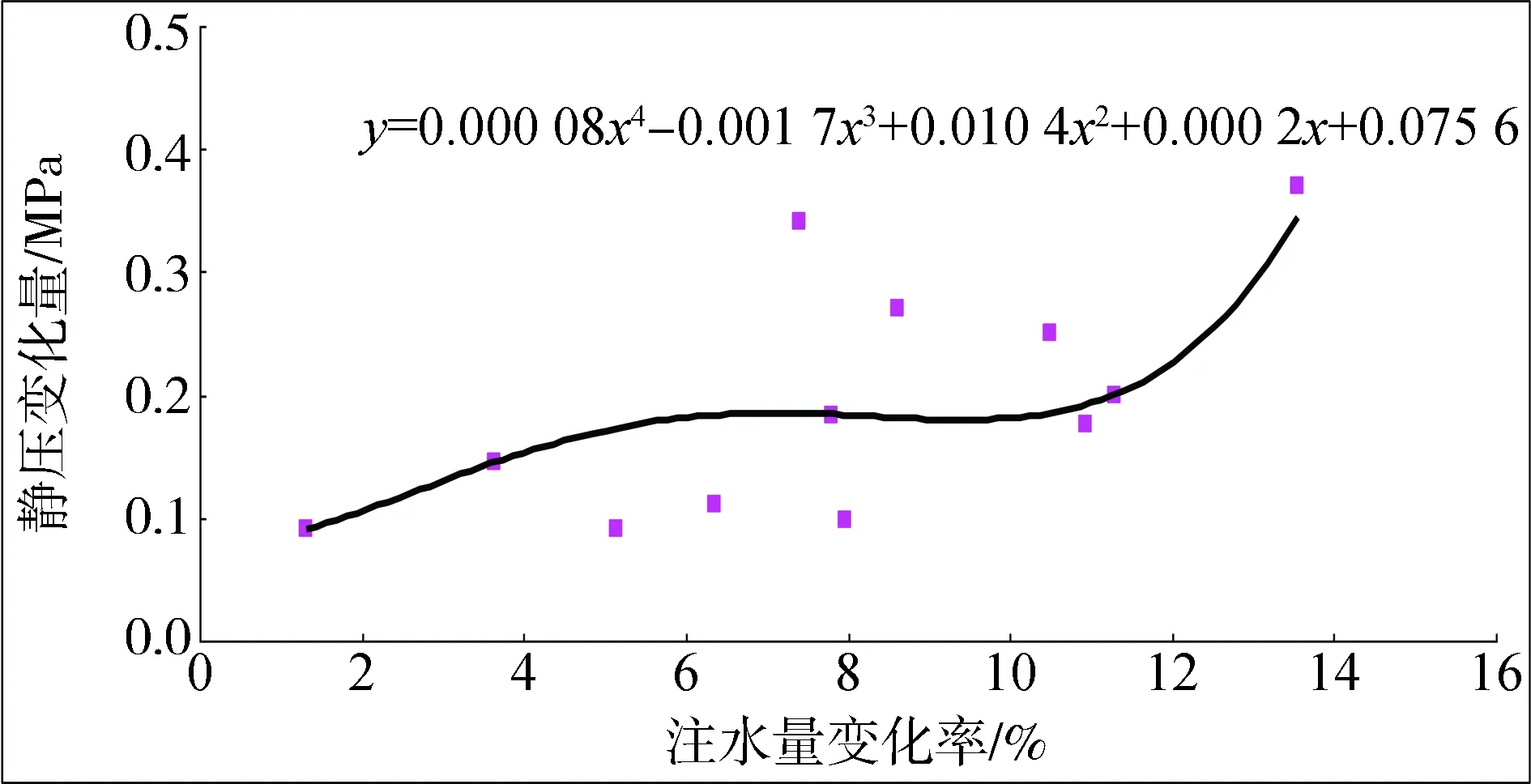

图1 注水量变化率与油井静压变化值相关曲线Fig.1 Correlation curve of change rate of water injection and static pressure of oil well

对2005—2015年水驱监测的有效数据点的注水量与地层压力之间的关系进行拟合(图1)。产液增幅在6%~8%范围内时,注水量变化率低于10%,为油井地层压力非敏感期,无论静压变化率还是绝对值,变化都不显著;注水量变化率大于10%后,进入油井地层压力敏感期,无论静压变化率还是绝对值都快速变化。定点拟合结果说明了压力变化与注水量变化率之间存在相关性。

总之,局部注采比值较大的区域为注采不平衡区,有形成憋压区进而形成高压区的条件,注采比值越大,高压区的地层压力越大,对钻井的影响就更严重。

3 超前注水对地层压力梯度分布的影响

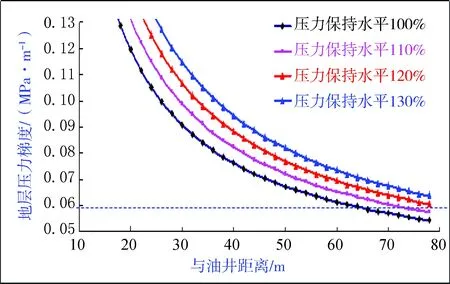

超前注水有利于建立有效的驱替压力系统,提高单井产量和最终采收率。在考虑启动压力情况下,根据不稳定渗流数学模型[9],绘制出不同压力保持水平的压力梯度与油井距离关系曲线,如图2所示。

通过模拟计算超前注水后地层压力分布及地层压力梯度分布,计算结果表明地层压力恢复程度不同,压力梯度分布也不同(图2)。当油水井间最小驱替压力梯度大于启动压力梯度时,此时的最小驱替压力可建立有效驱动系统。压力保持水平越高,越有利于建立有效的压力驱动系统。但是如果压力过高,注水井周围会形成超破裂压力注水,降低最终采收率。因此,地层压力保持水平应以不超过注水井周围破裂压力为最高界限。根据井区物性条件,通过计算地层压力保持水平为原始水平的110%~120%可满足设计要求,按平均渗透率计算为116.2%。

图2 超前注水后地层压力梯度分布曲线Fig.2 Formation pressure gradient distribution curve after water injection

4 压力预测方法应用

对B2区二次加密井、三次加密井、聚驱井网注采比进行统计计算,并绘制出注采比值等值线图[10-12],可以得出局部注采比值超过3,甚至高达9。

以注采比值划分压力区域:注采比值在3与9之间,为高压区;大于9,为严重的注采不平衡区,划分为超高压区;小于3,为正常压力区。在注采比值大于9的区域,预计压力系数为1.60~1.75。在注采比值大于3的区域,相对地层压力系数有所降低,大致在1.45~1.55之间。在小于3的区域,预计地层压力系数在1.38~1.45之间。

从部分压力数据表的分析可知,压力预测误差小于0.05的比例为85.7%。但对于在断层附近分布的待钻井,由于储层压力分布同时受到断层遮挡的影响,给压力预测带来较大难度,使压力预测的精度下降,误差值较大。

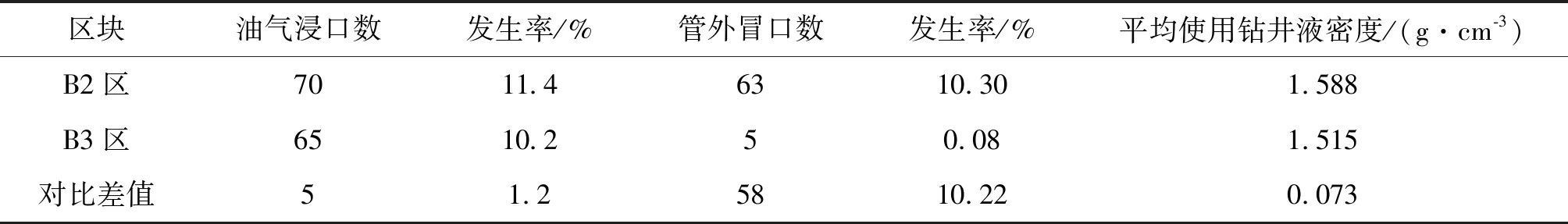

通过钻前压力预测[13-15],在预计高压区的区域提前采取钻关降压,降低地层压力;在钻井时,适当提高钻井液密度或钻井液密度采取两段制的设计方法,在能控制的前提下,有目的地让地层高压流体浸入井筒,达到泄压、降低地层压力的目的。通过N3区648口井钻井施工,对压力预测数据和完井压力解释[16]进行对比,压力预测小于0.05的符合率为90.36%,超过预期5.36个百分点。油气侵65口,钻井液密度平均使用1.515,管外冒5口井。与2015年N2区钻井数据对比见表5。

高压层的确定,对科学设计钻井液密度起到了至关重要的作用。2014年在DQB-2区块西部共施工283口井,初期由于注水井没有充分降压,钻井液密度平均为1.60~1.65 g/cm3,后来逐渐调整为1.45~1.50 g/cm3,在钻井过程中,Z412-309井、Z422-309井等8口井发生不同程度油水侵,复杂率仅占钻井总数的2.204%。

表5 B2区与B3区施工数据对比Table 5 Comparison of B2 area and B3 area construction data

5 结论

(1)依据岩性特征对压力影响因素进行研究,得出在砂体变化的部位及砂体内部渗透率变差的小层,储层的物性较差,采液量比较少,含水较低,受驱水的效果不明显。并且注入水后,易于在此处聚积,形成憋压区,进而形成高压区。

(2)依据注采比的计算分析,局部注采比值较大的区域为注采不平衡区,易形成憋压区。注采比值越大,高压区的地层压力就越大,对钻井施工的影响就越严重。

(3)通过油水井注水增量对油藏压力变化的影响研究,对2005—2015年水驱监测的有效数据点的注水量与地层压力之间的关系进行拟合,说明产液增幅在6%~8%范围内时,注水量变化率低于10%,为油井地层压力非敏感期;注水量变化率大于10%后,进入油井地层压力敏感期。

(4)依据超前注水对地层压力梯度分布的影响研究,超前注水有利于建立有效的驱替压力系统,以不超过注水井周围破裂压力为最高界限。根据井区物性条件,按平均渗透率计算为116.2%,计算地层压力保持水平为原始水平的110%~120%可满足设计要求。

(5)对B2区二次加密井、三次加密井、聚驱井网注采比进行统计计算,划分出了高压区压力范围等级,即注采比值在3~9之间为高压区,大于9为超高压区。预测对应的压力系数在1.60~1.75之间。