家蚕致病性白僵菌的分离鉴定及其在僵蚕人工饲养中的应用

2019-04-01李文学青学刚陈宝瑞肖文福邹邦兴刘俊凤

李文学, 青学刚, 陈宝瑞, 肖文福, 邹邦兴, 刘俊凤

(四川省农业科学院 蚕业研究所,四川 南充 637000)

僵蚕为常用大宗药材,来源于蚕蛾科昆虫家蚕(Bombyxmori)4~5龄幼虫感染(或人工接种)白僵菌(Beauveriabassiana)致死的干燥体[1]。主产于四川、江苏、浙江、广东及山东等省,以四川省产量最大,为川产药材主流品种。其味咸、辛,性平;归肝、肺、胃经;具有祛风定惊,化痰散结的功效;常用于惊风抽搐,咽喉肿痛,皮肤瘙痒;颌下淋巴结炎,面神经麻痹等病症的治疗[2]。《中国药典》明确指出,僵蚕只能是由球孢白僵菌感染致死的才能入药。基于白僵蚕拥有的独特中药药效和巨大市场开发空间,国内众多专家学者在白僵蚕人工培养方面开展了相关研究。王印安等[3-4]探索出“制种-接种-培养-采集”的技术方案,分析了不同浓度孢子悬浮液对家蚕感染率,湿度对分生孢子侵染蚕体的影响。李冬生等[5]通过研究湖北养蚕区僵蚕白僵菌的基本生物学特性,为分离纯化培养白僵菌并人工接种到蚕蛹上,使之培养加工转化为白僵蚕蛹提供了可行的技术支撑。路国兵等[6]对山东省主要蚕区白僵菌进行分离、培养、鉴定和基础生物学特性研究,为白僵菌筛选技术方案的建立及人工生产提供了可靠的技术依据[6]。孙伟屹等[7]从自然感病僵蚕身上提取到5株白僵菌菌株,并对其基础生物学特性及对家蚕的毒力进行研究。

近年来,随着养蚕技术的提高,严格防控各类家蚕病虫害发生,自然感病获得的僵蚕数量日益减少,已不能满足药材市场对僵蚕的需求[8]。而市场上僵蚕质量鱼目混珠,参差不齐,甚至以裹石灰、广灰等手段冒充僵蚕,严重影响药品质量安全[9]。目前,四川蚕区已开展白僵蚕专门人工养殖,在生产中使用的菌种多是感病死亡僵蚕孢子粉,未进行纯化优选,而且人工培养生产的方式简单粗放,菌种施用浓度随意性大,僵化死亡率得不到保证,僵蚕收益率普遍较低。在规模化人工饲养僵蚕生产中,球孢白僵菌的施用浓度是影响僵蚕收益率的关键因素。施用浓度过高,不仅增加菌种成本,而且造成僵蚕蚕体较小就集中死亡,影响收益[10];施用浓度过低,白僵菌侵染家蚕后发病死亡时间较长,部分家蚕死亡时已形成茧壳,增加削茧取僵蛹的工作,难以收集,同样影响收益。鉴于此,采用形态学观察与分子生物学相结合的方法对从自然感病僵蚕上分离的致病菌株进行鉴定,并研究其人工饲养僵蚕的最适使用浓度,以期为僵蚕人工饲养提供优良菌株并提高僵蚕的养殖效益。

1 材料与方法

1.1 供试材料

1.1.1 蚕 僵蚕分离株为自然感病白僵蚕,来源于四川省南部县兴盛乡蚕业合作社;人工饲养家蚕品种为“川山×蜀水”,由四川省农业科学院蚕业研究所家蚕育种研究室提供。

1.1.2 试剂 PDA培养基,自制;70%乙醇、0.5%吐温80、E.Z.N.A.TMFungal DNA Miniprep Kits试剂盒、引物ITS-F (5’-TCCTCCGCTTATTGAT

ATGC-3’)、引物ITS-R ( 5’-GGAAGTAAAAGT

CGTAACAAGG-3’)、模板DNA、10×PCR缓冲液、dNTP、5 U/μL Taq酶和灭菌水,市购。

1.1.3 仪器设备 OLYMPUS BX53+CCD DP73,恒温培养箱。

1.2 试验方法

1.2.1 白僵菌的分离纯化 在无菌操作台上用70%乙醇将自然感病死亡的白僵蚕表面消毒1 min,酒精灯火焰灼烧1 s后,再用无菌水冲洗2~3次,放置于无菌培养皿中,在25℃、空气相对湿度(RH) 80%的无菌环境条件下培养,5 d后蚕体遍布白色菌丝。挑取少量菌丝体经PDA培养基划线培养,2 d后挑取单菌落再次扩大培养,供后续形态学观察、分子生物学鉴定及病原扩繁等使用。

1.2.2 分离菌株的鉴定

1) 形态学鉴定。将扩繁的单菌落菌株用0.5%吐温80液配制成浓度为1×107个/mL的孢悬液,用接种针将孢悬液接种于 PDA 平板培养基,然后置于25℃恒温培养箱中培养,第7天观察记录菌株菌落形态特征,并在光学显微镜下观察该菌株的产孢结构和分生孢子形态[11]。

2) 分子生物学鉴定。取50 mg分离菌株的孢子粉用E.Z.N.A.TMFungal DNA Miniprep Kits试剂盒提取基因组DNA,利用通用引物ITS-F和ITS-R进行rRNA基因ITS序列的PCR扩增。PCR反应体系25 μL,包括模板DNA 1 μL、10×PCR缓冲液 2.5 μL、dNTP 2 μL、5 U/μL Taq酶0.2 μL、10 μmol/L上下游引物各1 μL和17.5 μL灭菌水;扩增反应条件:94℃预变性3 min;94℃ 30 s,54℃ 1 min,72℃ 30 s,循环30 次;72 ℃延伸 10 min。由上海生物工程股份有限公司测序。将菌株ITS序列扩增片段测序结果与NCBI 数据库已登录真菌ITS序列进行比对,下载部分菌株序列用于系统发育分析并构建系统发育树;选用蜡蚧轮枝菌(Lecanicilliumlecanii) ICAL-7 的同源序列作为外群,500次重复[12-13]。

1.2.3 不同浓度分离菌株孢悬液对家蚕的致病力 用含0.5%吐温80的无菌水将分离菌株孢子粉制备成1×108个/mL、5×107个/mL、1×107个/mL、1×106个/mL及5×105个/mL的孢悬液备用。试验设5个处理,对5龄及以上蚕的体表分别均匀喷施上述5个浓度的孢悬液,以喷施清水为对照,每个处理喷施家蚕500头,3次重复。喷施环境控制在(26±2)℃,RH≥80%。喷施接种白僵菌后逐日记录发病死蚕数,将僵蚕及时拣出,充分僵化后经60℃烘干至恒重,调查各处理僵化死亡率及僵蚕平均单条重量。

1.3 数据统计与分析

采用Excel 2010对数据进行统计与分析,并绘制僵化死亡率折线图及僵蚕平均单条重量柱形图。

2 结果与分析

2.1 分离菌株的形态学特征

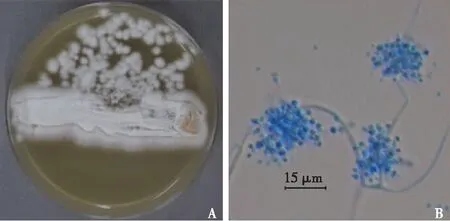

从图1可见,经25℃培养7 d后分离菌株在PDA培养基上的菌落正面呈白色絮状,质地紧密,略隆起;背面呈浅褐色,无可溶性色素。无特化的分生孢子梗;产孢细胞烧瓶状,簇生于菌丝顶端或其分枝上,直或弯曲,大小(6.1~35.8)μm×(1.5~2.2)μm,颈部细长,顶端“之”字形延伸,宽度不足1 μm;分生孢子宽椭圆形或近球形,无色,壁光滑,大小1.5~3.0 μm,未见有性态产孢结构。

注:A,PDA培养基上的菌落;B,菌株的产孢结构。Note: A,colonies cultured on PDA medium; B,conidiogenous structure of the strain.

2.2 分离菌株的ITS序列测定与系统发育进化

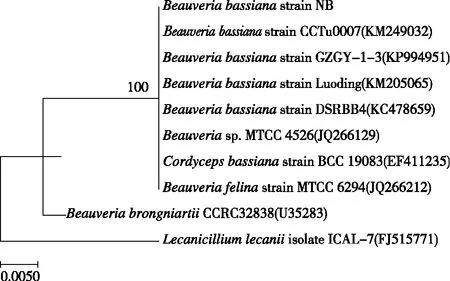

PCR扩增获得分离菌株的 rRNA-ITS 序列长度为525 bp(GeneBank登录号:MG230317),通过 NCBI 数据库在线比对发现,该菌株rRNA-ITS序列与球孢白僵菌(Beauveriabassiana) CCTu0007 (Genebank登录号:KM249032)等的序列高度相似。从图2可见,分离菌株与多个球孢白僵菌聚为一类,其相似度99%以上,表明亲缘关系最近。其中,8株球孢白僵菌聚在一个较大的分支上,和布氏白僵菌(BeauveriabrongniartiiCCRC32838)分属于白僵菌的不同进化支,而蜡蚧轮枝菌作为外群处于一个单独的分支,与白僵菌的亲缘关系最远。结合对分离菌株分生孢子和菌落形态的观察结果,确定该菌株为球孢白僵菌,命名为BeauveriabassianaNB。

图2 采用ML法构建不同来源白僵菌的系统发育树NFig.2 Phylogenetic dendrogram of B.bassiana strains from different source based on ML method

2.3 白僵菌在人工饲养僵蚕中的应用

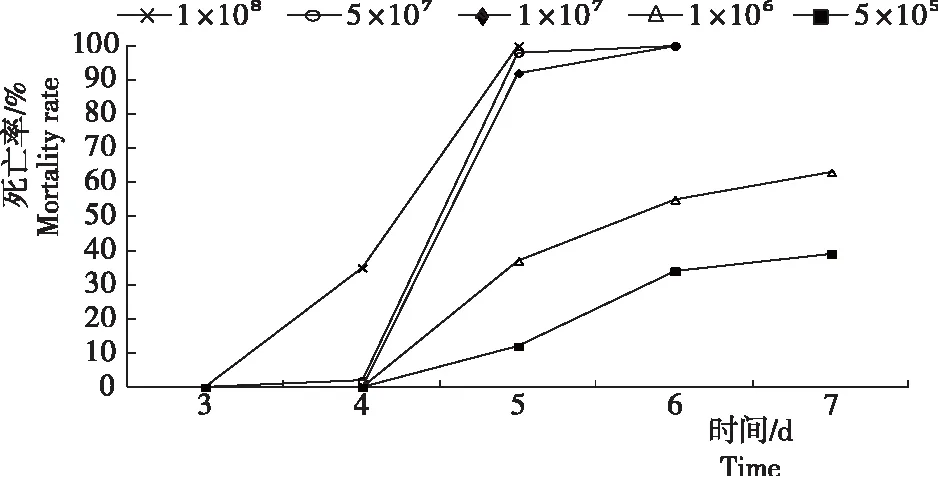

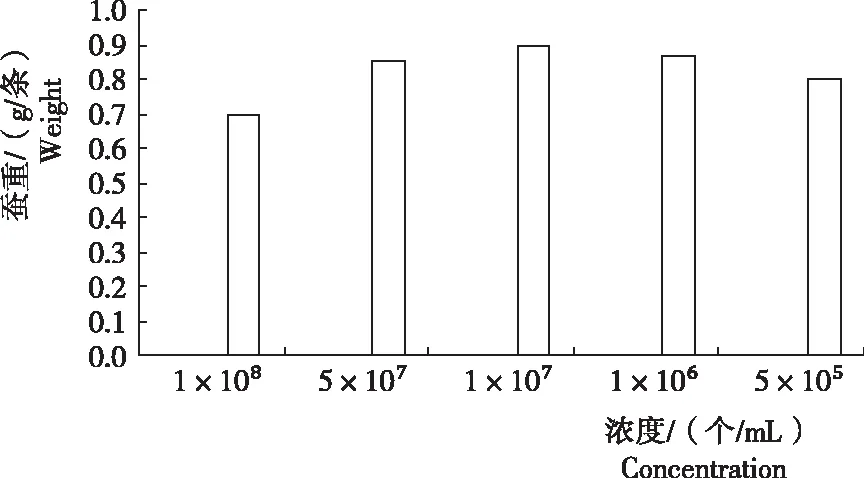

从图3可见,在喷施时间、环境温湿度完全一致条件下,不同浓度处理家蚕僵化死亡率差异明显,随浓度递减其死亡率呈递减,发病死亡时间呈递增的线性关系。其中,浓度为1×108个/mL时家蚕染病死亡最快,处理4~5 d即集中死亡,第5天死亡率达100%;浓度为5×105个/mL时家蚕染病、死亡较慢,处理4 d时尚无死蚕,至第7天死亡率仅40%。从图4可知,BeauveriabassianaNB的最佳施用浓度为(1~5)×107个/mL,该浓度下家蚕僵化死亡率达98%,且僵蚕平均单条重为0.9 g,僵蚕收益率最高。

图3 不同浓度白僵菌接种5龄蚕的僵化死亡率NFig.3 Inactivation mortality rate of B.mori larvae with 5th instar inoculated with different concentrations of B.bassiana NB

图4 不同浓度白僵菌接种5龄蚕僵蚕的平均单条重量NFig.4 Average weight/stiff larva from B.mori larvae with 5th instar inoculated with different concentrations of B.bassiana NB

3 结论与讨论

该研究在广泛收集、分离僵病致病菌的基础上,分离鉴定得到1株球孢白僵菌(BeauveriabassianaNB)。其最佳施用浓度为(1~5)×107个/mL,该浓度下家蚕僵化死亡率达98%,且僵蚕平均单条重为0.9 g,僵蚕收益率最高。研究结果为僵蚕人工规模化饲养提供了科学合理的致病病原及其最优施用浓度,确保了僵蚕收益最大化。

僵蚕致病白僵菌菌株众多,目前已报道的菌株有球孢白僵菌、卵孢白僵菌及布氏白僵菌。不同菌株的生物学特性差异较大,其生长速度、产孢量和毒力高低不尽相同[14]。因此,后期研究有必要对僵蚕白僵菌进行评价,从僵蚕收益率和僵蚕药效等方面综合考虑,确定可用于规模化人工饲养僵蚕的最优白僵菌菌株。