唐代孤舟送别诗意与后世孤舟送别图

2019-03-29戴一菲

戴一菲

“孤舟”作为古代诗、画中常见的意象,在不同的诗歌文本和绘画作品中呈现出不同的意义。东晋时,孤舟已被陶渊明写入诗中,经过唐代诗人的陶炼,被赋予了丰富而复杂的情感内蕴。在唐代送别诗中,孤舟频繁出现,逐渐与送别场景建立了紧密的情感联系,发展为表现送别主题的经典意象,对后世送别图产生了深刻的影响。

一、由诗及画:孤舟—送别的建构

唐之前,孤舟意象很少入诗,陶渊明应是最早将其引入诗中的诗人,其《归去来兮辞》云:“或命巾车,或棹孤舟。”①孤舟是诗人脱离世俗、返回农耕的载体,与诗人安贫乐道、超然物外的心态相联系。陶氏《始作镇军参军经曲阿》中也有“眇眇孤舟逝,绵绵归思纡”②的句子,同样表达了思归田园之意。陶渊明之后,刘孝绰、朱超、王褒等人的诗作中亦出现了孤舟。刘孝绰《夕逗繁昌浦》:“疑是辰阳宿,于此逗孤舟。”③朱超《舟中望月》:“大江阔千里,孤舟无四邻。”④王褒《山池落日》:“孤舟隐荷出,轻棹染苔归。”⑤舟船本是人生行旅中的重要交通工具,而诗人们以“孤”饰舟,使得“舟”这一客观存在物与或孤苦、或超然、或寂寥的主观情感相融合,成为感发心灵、情性的意象。从唐以前出现的以上数例来看,诗人对孤舟意象的阐发大致还处于对自然客观存在物的描写阶段,虽有一定的情感渗透其间,但还未固化出较为稳定的情感倾向和意义指向。到了唐代,孤舟的含义开始不断扩展、丰富,其中,与送别主题的关联尤其显著。

唐诗中,除了“孤舟”外,还有与其同义的“孤棹”和“孤帆”。据笔者统计,《全唐诗》中,包含“孤舟”的诗歌约有258首,包含“孤帆”的诗歌约有80首,包含“孤棹”的诗歌约有50首。在包含“孤舟”“孤帆”“孤棹”的诗歌中,送别诗约有190首,接近一半⑥。可见,孤舟与送别主题之间存在着明显的联系。

唐代较早出现孤舟的诗作应为《饯中书侍郎来济》,作者一说为唐太宗,一说为宋之问。诗云:“暧暧去尘昏灞岸,飞飞轻盖指河梁。云峰衣结千重叶,雪岫花开几树妆。深悲黄鹤孤舟远,独叹青山别路长。聊将分袂沾巾泪,还用持添离席觞。”前四句写景,渲染离别时的场景,后四句抒情,表达离别时的情感。其中孤舟不仅是离别场景中的一个物象,更是满载深悲的一个重要意象。孤舟在唐诗中甫一亮相便出现在离别场景中,可见,唐初人们就自然而然地将孤舟与送别联系起来了。

到了李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》一诗中,孤舟意象的送别意味被强化了。《诗境浅说》云:“后二句叙别意,言天末孤帆,江流无际,止寥寥十四字,似无甚深意者。盖此诗作于别后,襄阳此行,江程迢递,太白临江送别,直望至帆影向空而尽,惟见浩荡江流,接天无际,尚怅望依依,帆影尽而离心不尽。十四字中,正复深情无限,曹子建所谓‘爱至望苦深’也。”⑦李白诗被后人称为“送别诗之祖”⑧,其写别情之深妙,不能不说得益于孤舟意象在诗中的精心安排与设置。“孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流”,说的是孤舟随着视线推移慢慢淡出了画框,只见长江滚滚而去,离别之惆怅油然而生。孤舟的淡出与别情的加深形成鲜明的对比,以一种极大的张力冲击着人们的视觉想象和情感体验。陶渊明写“眇眇孤舟逝”,有时间上的推移,朱超的“大江阔千里,孤舟无四邻”,是空间上的设置。而李白在时间和空间两个维度上用“舟”之“孤”“尽”来造成人在视觉上的延宕和情感上的留滞。李白同时或稍前的唐代诗人写孤舟送别,有王维的“孤帆万里外,淼漫将何之”(《送高适弟耽归临淮作》),储光羲的“孤舟从此去,客思一何长”(《洛中送人还江东》),表达的意思十分相近。王诗虽有对“孤舟”的空间安排,将其与“万里”对举,以此凸显舟之孤寂,但“淼漫将何之”则为抒发感慨,少了“惟见长江天际流”的含蓄。储诗则完全直抒胸臆,境界较李白诗相差颇大。李白此诗通过孤舟之位置经营来书写、凸显离别之情,这在后世产生了极大影响,使得孤舟成为诗人送别场景中的绝佳配置。

据统计,刘长卿写“孤舟”的诗作约有31首,含“孤帆”的诗作有11首,在唐代诗人中位列第一。刘长卿善写七律,约有60首,将近一半是送别诗。其在送别诗中多用孤舟,如《赴新安别梁侍郎》:“江海无行迹,孤舟何处寻。”《送李使君贬连州》:“秋风散千骑,寒雨泊孤舟。”《送袁处士》:“万里空江菼,孤舟过郢城。”《送行军张司马罢使回》:“千里沧波上,孤舟不可寻。”《七里滩重送》:“秋江渺渺水空波,越客孤舟欲榜歌。”《重送裴郎中贬吉州》:“同作逐臣君更远,青山万里一孤舟。”《送秦侍御外甥张篆之福州谒鲍大夫秦侍御与大夫有旧》:“万里闽中去渺然,孤舟水上入寒烟。”《送马秀才落第归江南》:“殷勤斗酒城阴暮,荡漾孤舟楚水春。”《江楼送太康郭主簿赴岭南》:“万里孤舟向南越,苍梧云中暮帆灭。”除了刘长卿之外,王昌龄诗歌中有13首包含“孤舟”或“孤帆”,其中10首是送别诗,如《送任五之桂林》《送韦十二兵曹》等,也是唐代诗人中用孤舟入送别诗较多的一位。尽管每首送别诗涉及时间、地点、人物不同,但孤舟和送别已有了不可分割的联系,甚至成为送别诗中不可或缺的情感伴侣。

孤舟在唐诗中的这种送别意味对后世影响是深远的,而形诸图画,更具有了直观的效果。似从北宋李公麟的《阳关图》开始,便将江边风光作为送别图的表现元素之一,之后,画家的目光多从陆路送别转移到水岸送别。一般认为,南宋时期,送别图形成了一定的模式,即有着送别人物的岸角与即将远行之舟船左右相对的构图⑨。这应与送别诗中孤舟意象的深层影响有关。

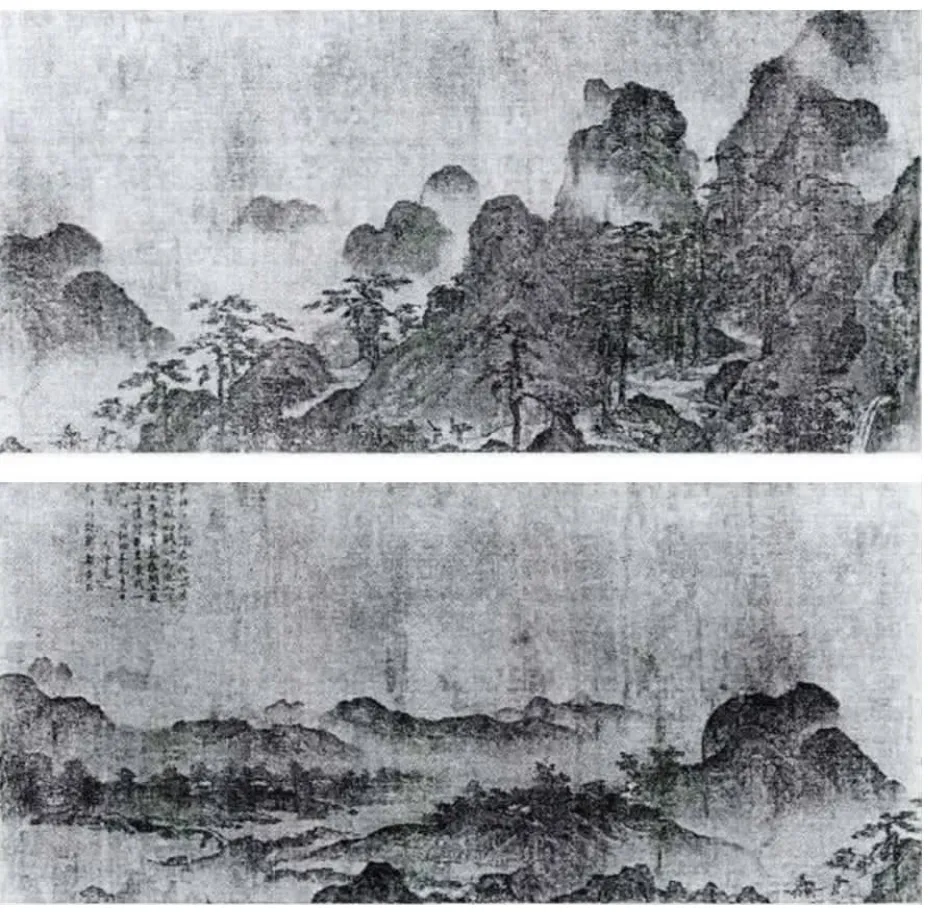

在另一幅北宋院画大家胡舜臣的《送郝玄明使秦图》(图1)中,孤舟直接被放入了陆路送别的画幅中⑩。画卷的开端是直入云霄的山脉,一条小径通往山上,延伸在松树和密林之中,由右及左是平坦的山地,画幅中央偏下方有两组人物:一是郝氏骑驴行走在山道上,侍者担着物品;二是离他们不远处的左边,跟着一些步行的随从,也可能是送行之人。在画幅的最左边是一望无际的湖面,湖面上停有一只小舟。从人物的动态来看,他们行进的方向是自左往右的,就是说,画面左边的孤舟并非友人入秦的交通工具。更直接的证据是:赴秦地多陆路,少水路,难通舟楫。这种反常的设置,说明孤舟这一物象绝非写实,而是画家表意的工具,具有呈现作品主题的艺术功能。可见,在画家心目中,孤舟已经成为一种符号,蕴含着送别意义,显示了唐诗意象系统对后世绘画的影响与渗透。

图1胡舜臣 送郝玄明使秦图 绢本 全卷30×111cm日本大阪市美术馆藏

二、唐诗孤舟送别的三种意味

“舟”是送别诗中得以广泛运用的一个语词,与其为古人常用的交通工具有关,而在“舟”前加一“孤”字,便使舟超越了物象,变为承载古人情感和智慧的重要意象。言“舟”为“孤”,很多时候并非客观事实的描述,而是诗人主观选择的结果。张若虚《春江花月夜》中有“皎皎空中孤月轮”一句,其笔下的月亮亦是“孤”月,但月因其自然属性只能是这样;而舟是可选择的,现实的送别场景中可能是一条船,也可能是几条船。诗人在三两只或众多的船中只看见一条船,一定是其内心情感投射的结果。

唐代诗人在送别诗中多用孤舟,与南北朝诗人用孤舟的含意不尽相同。孤舟在送别诗中带有愁绪,源于离别的伤感,这是常人分手时的心理状态。刘长卿诗中的“孤舟”,往往与“寒雨”“落日”“天涯”“猿声”“日暮”“渺渺”“逐臣”“寒烟”“帆灭”等词语连用,可见,“孤舟”是寂寥、凄凉的代名词,能够很好地渲染出离愁别绪。王昌龄《九江口作》写“明时无弃才,谪去随孤舟”,即用“雨开浔阳秋”“鸷鸟立寒木”渲染别情。其《送李擢游江东》云:“清洛日夜涨,微风引孤舟。离肠便千里,远梦生江楼。楚国橙橘暗,吴门烟雨愁。”用“离肠”“烟雨愁”配合“孤舟”,烘托出内心之寂寞,都是将孤舟与送别之情相联系,以景写情,诉断肠离情。舟因其孤,被赋予了悲凉、萧瑟的审美意蕴,这是孤舟在送别诗中所呈现的表层情绪。这种情感无论从创作者还是接受者的角度来看,都是一种显性表达。如果我们将愁绪的生成看成是一条明线,那么,在孤舟送别诗中,还隐藏着几条暗线,它们彼此交织与牵引,使得诗歌作品的情感不是平面的,而是立体的,充满了一唱三叹的韵外之旨以及意在言外的艺术效果。

第一,在唐人强烈的事功观念影响下,愁思的表现更加含蓄,甚至转变为一种旷达、豪迈的情绪。古人的诗歌中常常将“济”与“舟楫”联系在一起,表达自己要辅佐君王的济世抱负。早在《尚书·说命》中就有“若济巨川,用汝作舟楫”⑪的说法,晋代葛洪《抱朴子·嘉遁》亦说:“夫有唐所以巍巍,重华所以恭己,西伯所以三分,姬发所以革命,桓、文所以一匡,汉高所以应天,未有不致群贤为六翮,托豪杰为舟楫者也。”⑫故舟楫又用来比喻宰辅之臣。玄宗《饯王晙巡边》表扬王晙“舟楫功须著,盐梅望匪疏”,即赞其功勋卓著,是舟楫之臣。诗人要表达建功立业的抱负,往往以舟楫为喻,以显其济川之志。有些含有孤舟的送别诗中,即蕴含着济世之情。如王昌龄《岳阳别李十七越宾》:“平明孤帆心,岁晚济代策。”

中、晚唐送别诗中,将孤舟和建功立业联系起来者虽少,但在悲叹中仍能隐约听到功名的诉求。如李端《送吉中孚拜官归楚州》对吉中孚的赞美:“出诏升高士,驰声在少年。自为才哲爱,日与侯王会。匡主一言中,荣亲千里外。”表现了诗人对闻达诸侯、圣恩眷顾的羡慕与赞赏,如今其“孤舟淮上归”,也算衣锦还乡了。刘禹锡在《送华阴尉张苕赴邕府使幕》写张苕“从此孤舟去,悠悠天海春”,并勉励其不要沉沦,“一旦逢良时,天光烛幽沦。重为长裾客,佐彼观风臣”。朱庆余《送盛长史》是在“拜省期将近,孤舟促去程”之时而作,但也不忘赞誉盛长史“职处中君要,官兼上佐荣”,隐含着诗人对为国效力的肯定与向往。徐铉《送黄秀才姑孰辟命》抒发了“水云孤棹去,风雨暮春寒”的情感,却也不忘寄寓“何时王道泰,万里看鹏抟”的期待。以上这些孤舟送别诗都隐含规劝朋友忠君报国之意,诗人自己建功立业的情怀也隐匿其中。

第二,送别当中的不遇愁绪因诗人对出世隐逸的向往而得以宣泄与消解。唐代含有孤舟的送别诗多作于不遇返乡或被贬而去之时。士人在政治抱负无法实现的境况下,因遭遇贬谪而产生心理创伤,有时会由此生发出消极遁世的心态。如初唐陈子昂《合州津口别舍弟至东阳峡步趁不及眷然有忆作以示之》:“孤舟多逸兴,谁共尔为邻。”孤舟即是隐逸的代表,表达出诗人不为明主所识的寂寞心态。盛唐王昌龄《送韦十二兵曹》:“看君孤舟去,且欲歌垂纶。”表达了诗人虽在盛世但依然向往田园归隐生活的情感。到了中、晚唐,因为国势渐衰,不安因素增多,文人行旅夹杂着更多的忧伤,无处安放的心灵在对避世的向往中得到一丝安慰和解脱。李嘉祐《送苏修往上饶》:“爱尔无羁束,云山恣意过。一身随远岫,孤棹任轻波。世事关心少,渔家寄宿多。芦花泊舟处,江月奈人何。”一别之后,苏修过的是一种无羁绊的生活,反而可以少关心时事,寄宿渔乡。

尽管避世成为诗人逃脱现实政治的一种选择,但自古以来,文人士大夫就在入世与避世的两难境地中不断徘徊。李颀《送乔琳》:“今君不得意,孤负帝乡春……阮公惟饮酒,陶令肯羞贫……青鸟迎孤棹,白云随一身……未可逃名利,应须在缙绅。汀洲芳杜色,劝尔暂垂纶。”诗人既劝慰友人学魏晋贤人,摆脱世俗名利的羁绊,偷得几分垂钓的悠闲,又劝勉友人“未可逃名利,应须在缙绅”,要像渭水之滨垂钓的姜子牙那样待机而动。隐逸心态与事功观念的纠葛,使得诗歌的情绪表达变得更为丰富、饱满。

第三,孤舟送别诗中呈现的积极而乐观的情感氛围,与送别人对被送别人的劝勉、慰藉有关。临别之际对友人的祝福是真实的俗世情感,也是送别诗的重要内容,它往往通过美好、明朗的景物描写来体现。如盛唐储光羲《洛阳东门送别》:“不惜孤舟去,其如两地春。花明洛阳苑,水绿小平津。”《洛中送人还江东》:“树绿天津道,山明伊水阳。孤舟从此去,客思一何长。”中、晚唐之后的韩翃等人,送友人去往岭南等蛮荒之地,描述的景象也不觉苦清、凋零。如韩翃《送李明府赴连州》:“万里向南湘,孤舟入桂阳……春服橦花细,初筵木槿芳。”连州在今广东省境内,是南蛮瘴地,非常偏远,但在诗人笔下,却洋溢着鸟语花香。再如钱起《赋得绵绵思远道送岑判官入岭》:“极目烟霞外,孤舟一使星……不知行远近,芳草日青青。”则描绘了一派清新气象。再如戴叔伦《送孙直游郴州》:“孤舟上水过湘沅,桂岭南枝花正繁。行客自知心有托,不闻惊浪与啼猿。”齐己《送人游衡岳》:“孤舟载高兴,千里向名山。”在以上的诗歌中,我们看到的是诗人对友人浓厚的深情,尽管可能从此一别经年、饱经风霜,但临别之际仍要用喜悦的语言宽慰友人。唐人常以诗送别,送别诗具有一定的礼仪功能,孤舟送别诗中出现喜乐的情调亦不难理解。

综上,孤舟这一意象展现了唐人精神世界、情绪体验中本真而丰富的面貌。在显性的愁绪下,孤舟隐含有心系故土又期待建功立业的诉求、对归隐生活的向往以及对友人的劝勉和鼓励。有时在一首诗歌中,这三种意味可能同时交织着出现,丰富了诗歌的情感内涵。

三、转译与暗合:孤舟送别诗、图的互相承继与阐释

诗歌与绘画作为两种不同的艺术表现形态,各有其自身的特点和表达方式。就二者之间的关系而言,很多时候并不能找到一一对应的联系,它们既可能互相承继,也可能互相阐释。绘画语言以其视觉形象对诗歌文本语言进行继承,即是一种“转译”⑬;而绘画与诗歌在阐释思想观念方面的一致性,可视为诗与画之间情感和意蕴上的“暗合”。孤舟在唐代送别诗中承载的观念和情感,在后世送别图中即以转译和暗合的方式呈现出来,两者在形象选取、意境呈现和情感倾向上表现出较为明显的同一性。

第一,渔翁形象在送别图中的增添是对诗歌中隐逸内涵的转译。早期送别图不仅植入了孤舟物象,还出现了渔翁形象。现存李公麟的《阳关图》为送别主题,据载为神宗元丰年间,安汾叟赴熙河幕府任职,公麟依王维《送元二使安西》诗意画《阳关图》,并赋诗一首为其送行。诗题为《小诗并画卷奉送汾叟同年机宜奉议赴熙河幕府》,诗曰:“画出离筵已怆神,那堪真别渭城春。渭城柳色休相恼,西出阳关有故人。”⑭今画作已失传,但与李龙眠同一时代的张舜民的诗作《京兆安汾叟赴临洮幕府南舒李君自画〈阳关图〉并诗以送行浮休居士为继其后》却描绘了这幅画作的内容:

古人送人赠以言,李君送人兼以画。自写阳关万里情,奉送安西从辟者。澄心古纸白如银,笔墨轻清意潇洒。短亭离筵列歌舞,亭下喧喧簇车马。溪边一叟静垂纶,桥畔俄逢两负薪。掣臂苍鹰随猎犬,耸耳巨驴扶只轮。长安陌上多豪侠,正值春风二三月。分明朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。主人举杯苦劝客,道是西征无故人。殷勤一曲歌半阕,歌者背泪沾罗巾。酒阑童仆各辞亲,结束韬縢意气振。稚子牵衣老人哭,道上行客皆酸辛。惟有溪边钓鱼叟,寂寂投竿如不闻。李君此画何容易,画出鱼樵有深意。为道人间离别人,若个不因名与利。红莲幕府尽奇才,家尽南山紫翠堆。烜赫朱门当巷陌,潺湲流水绕亭台。当轩怪石人稀见,夹道长松手自栽。静锁园林莺对语,密穿堂户燕惊回。试问主人在何所,近向安西幕府开。歌舞教成头已白,功名未立老相催。西山东国不我与,造父王良安在哉。已卜买田箕岭下,更看筑室颍河隈。凭君传语王摩诘,画幅陶潜归去来。⑮

由张诗可知,《阳关图》描绘的是王维诗所写的送别场景,但是画远比诗要复杂得多。主人领着一大堆随从、歌妓还有童子、老人前往送别,主人举杯劝客,歌者、行客掩面而泣。最为特别的是,在送别场面的旁边,李公麟画了一位独自垂钓的渔夫,与歌舞杂沓、车马喧嚣、觥筹交错的送别场面形成强烈对比。为什么要增加王维原作中完全没有出现的场景呢?王维原作是陆路送别,为什么会出现水上风光?《宣和画谱》云:

大抵公麟以立意为先,布置缘饰为次。其成染精致,俗工或可学焉,至率略简易处,则终不近也。盖深得杜甫作诗体制,而移于画。如甫作《缚鸡行》,不在鸡虫之得失,乃在于“注目寒江倚山阁”之时。公麟画陶潜《归去来兮图》,不在于田园松菊,乃在于临清流处。甫作《茅屋为秋风所拔叹》,虽衾破屋漏非所恤,而欲“大庇天下寒士俱欢颜”。公麟作《阳关图》,以离别惨恨为人之常情,而设钓者于水滨,忘形块坐,哀乐不关其意。其他种种类此,唯览者得之。⑯

认为公麟作画“以立意为先”,举了其《归去来兮图》和《阳关图》作为例证。虽然亦留意到了《阳关图》所描绘两个场景之间的落差,但并未解释原因。后来元代李冶《敬斋古今黈》卷六云:“予侄婿张子敬云:公麟此笔,当取杜牧齐安郡晚秋诗意。盖其诗末句云:可怜赤壁争雄渡,惟有蓑翁坐钓鱼。此论甚好。”⑰认为公麟设钓翁,本自杜牧的《齐安郡晚秋》:“柳岸风来影渐疏,使君家似野人居。云容水态还堪赏,啸志歌怀亦自如。雨暗残灯棋欲散,酒醒孤枕雁来初。可怜赤壁争雄渡,唯有蓑翁坐钓鱼。”此诗是杜牧外放黄州时所作,较为贴切地表现了其贬谪时的心态。末句是说:当年英雄豪杰在赤壁争雄称霸,可现在不也什么都没留下,只有蓑翁在此垂钓?隐含着诗人对隐逸与立功两种人生取向之价值的衡量与反思。

《阳关图》为送别图,本自王维诗意,史料已有明确记载。画家特意增入渔翁形象,无疑是以之作为表意工具,这与上文所述胡舜臣《送郝玄明使秦图》植入孤舟物象的取径完全一致。而渔翁形象的内涵,乃是隐逸情怀。也就是说,在《阳关图》中,送别主题与隐逸情怀是紧密勾连的。追溯其源头,很容易发现,这种联系来自唐代送别诗。隐逸情怀是唐代送别诗的重要意蕴,在不少作品中孤舟、渔翁意象同时出现。也即是说,李公麟《阳关图》是对唐代送别诗意隐逸情怀的继承和表达,体现了绘画对诗歌的一种转译。

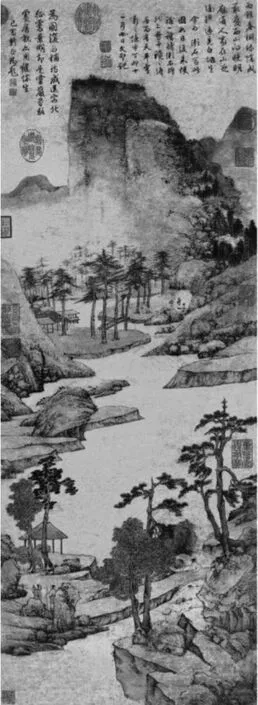

送别图的绘制高峰出现在明代。石守谦曾经指出,文徵明的《雨余春树》(图2)是送别图转型期的一幅重要作品,其题目虽未标明送别,但描绘的是友人在吴地游览的景况,以此为其送行。特别值得注意的是,此图右下的岸石之上,有一士人独坐,仿佛与周围的事物格格不入。对于文徵明的这一设计,石守谦认为可能是受李公麟《阳关图》“设钓者于水滨”之启发⑱。

第二,绘画空间表现与诗歌意境、绘画呈现氛围与诗歌情感的暗合。首先,画作中“孤舟”与“万里”的空间组合契合诗歌阔大的意境。在孤舟送别诗中,“孤舟”常常与“万里”“千里”联系在一起,特别是在表现诗人事功观念的诗歌中,更是如此,如徐铉《送黄秀才姑孰辟命》、许浑《别刘秀才》。在诗歌中,“孤舟”与“万里”的组合表现了空间的延伸。这种万里一孤舟的形象在画作中一般呈现为两种意境:一种是萧条、飘渺,一种是辽阔、雄壮;前者主要为行旅诗画作,而送别诗画作则以后者为主。

图2文徵明 雨余春树纸本设色 全卷94.3×33.3cm台北故宫博物院藏

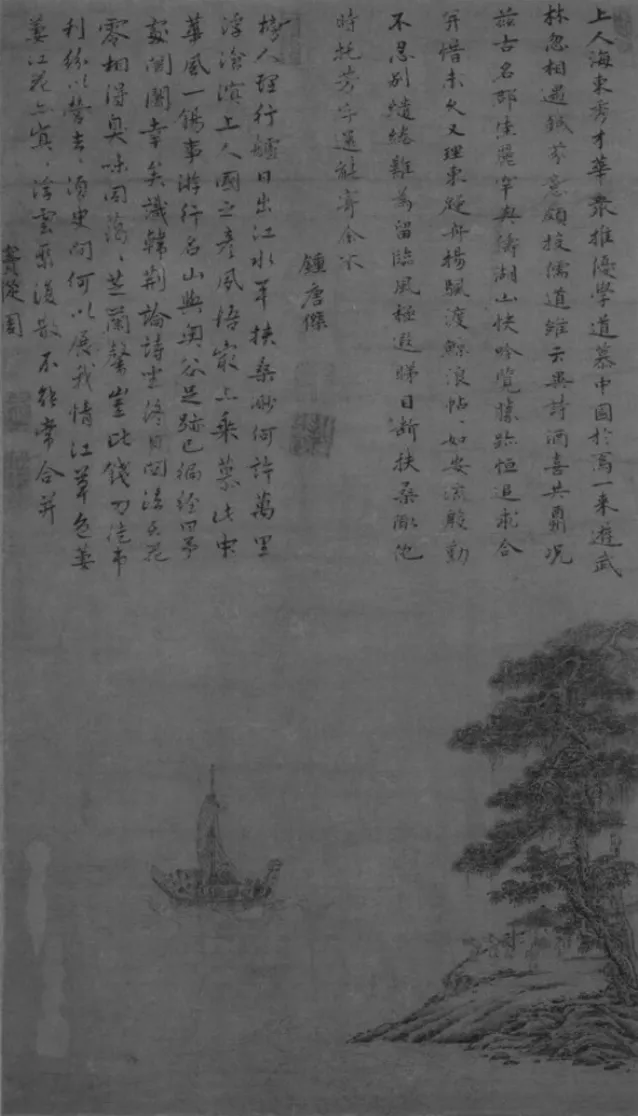

宋代留存有两幅孤舟送别图,除上文所述胡舜臣《送郝玄明使秦图》外,还有南宋《送海东上人归国图》(图3)⑲,后者描绘的是码头送别场景。码头画在右下角,绘制人物众多,且比较细致;左边是江面,江上仅有一只扬帆之船,四周环水,以空白处理。整个画面布局简单,凸显万里一孤舟的壮阔感。同样的画作还有沈周的《仿云林送别图》和《秋江送别》(普林斯顿大学艺术博物馆藏)⑳。这两幅图描绘的都是江岸送别的场景,江面十分辽阔,约占整幅画图的三分之二,实实在在描摹出“万里”之感,似乎在暗示友人前程之远大。阿恩海姆认为,中国绘画中的空白是一种“不完全”的“形”,而“当不完全的形呈现于眼前时,会引起视觉中一种强烈追求完整、对称、和谐和简洁的倾向”㉑。也就是说,尽管画幅是有限的,但基于人类审美心理的需要,有限的空白可以在时间和空间上延宕,从而增添了画面的壮阔感。

图3佚名 送海东上人归国图 纸本设色 全卷64.5×37.2cm日本常盘山文库藏

其次,画作中表现的生活化氛围与诗歌中明朗轻松的情感基调一致。唐以后以孤舟送别为主题的山水风景图,就描绘的场面来看,很多显得不那么空寂、凄凉,而是偏于明朗、轻松。这与唐代送别诗的交际功能一样,表现的也是美好的祝福之情。送别诗一般通过景物描写展现生机盎然的氛围,但却较少描绘送别场景中的人物,包括船夫、挑担人、书童等这些现实生活中可能出现的人物。而在绘画作品中,因为文人画对色彩使用的限制,画家不能描绘类似桃红柳绿的艳丽场景,只能通过刻画送别过程中相谈、行路等具有生活化的场面来表现祝福之情。

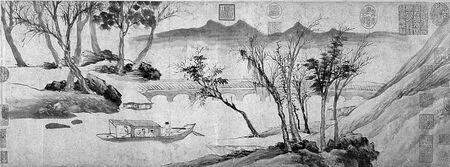

宋代胡舜臣《送郝玄明使秦图》中下方有两组显眼的人物,他们虽然所占画幅比例很小,但描绘得非常写实,除了郝玄明,还有随从、挑担夫,带有浓郁的生活气息,这使整个画图弥漫着轻松的氛围,一点也没有悲伤的感觉。这种孤舟送别图中少写悲伤之感的倾向还出现在明代著名画家周臣的《柴门送客图》中㉒。此图整幅画面以人物为主,主、客在画面中的位置都很显著,松树掩映下,主人和客人拱手相对,远处是依稀的柴门,近处是船工在舟中打瞌睡。童子陪侍在先生身后,拱手作别。整幅画展示出主、客二人浓厚的谈兴,毫无伤离之悲。而唐寅的《垂虹别意》(图4)同样如此㉓,此画中间绘有一只孤舟,舟中众人相谈甚欢,十分亲密。沈周《京口送别图》是画家赠予好友吴宽的作品㉔,该画中岸上绘有杂树楼阁,岸边停放着小船,船舱内数人似在依依话别。可见,孤舟别离的场面在画家笔下被描绘成一种挚友相聚的温馨场面,这与上文提到的唐代孤舟送别诗积极、乐观的情绪表达异曲同工。

图4唐寅 垂虹别意 纸本水墨 全卷29.7×107.6cm美国大都会艺术博物馆藏

诗歌和绘画是两种差异较大的艺术,很多时候,它们之间的“互仿”并不十分成功,通常又以绘画的失败告终,因此,常有人认为绘画无法完全呈现诗歌的意境和审美效果。孤舟送别诗中展现的隐逸情怀与事功观念交织在一起,内化于士大夫的两难处境中。这在绘画中只能以增置渔翁形象来表现,显然不能完全传达。而诗歌所包蕴的辽阔、明朗情调,绘画也只能通过空白的形式或场景描绘来表现,这往往会产生一些问题。比如,空白的形式既可能是事功观念下昂扬情绪的表达,也可能暗合类似“孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流”之类的豪迈之情。也就是说,绘画符号是一种虚指,不能像实指的语言符号一样给出明确的定义。如唐寅的《垂虹别意》,虽描绘了主、客相谈的浓厚情致,但画家自题诗却说:“柳脆霜前绿,桥垂水上虹。深杯惜离别,明日路西东。欢笑辜圆月,平安附便风。归家说经历,挑灯短擎红。”㉕主要在设想、抒发别后的惆怅。这就是绘画与诗歌共通性中的复杂性,也给我们分析诗、画之间的联系带来了困难。因为这种复杂性,使得我们有更多的角度去比较两者,这也是文学与绘画关联性研究的魅力所在。

①② 《陶渊明集》,中华书局1979年版,第161页,第71页。

③④ 李昉等编《文苑英华》,中华书局1966年版,第784页,第707页。

⑤ 欧阳询等:《艺文类聚》,上海古籍出版社1965年版,第172—173页。

⑥ 本文所论唐诗,皆据彭定求等编《全唐诗》(中华书局1960年版)。为避繁琐,除特别说明者外,下文仅注作者、篇名。

⑦ 俞陛云:《诗境浅说》,北京出版社2014年版,第163页。

⑧ 《唐诗选脉会通评林》:“陈继儒曰:‘送别诗之祖,情意悠渺,可想不可说。’”(陈伯海主编《唐诗汇评》,上海古籍出版社2015年版,第1018页。)

⑨⑱ 石守谦:《风格与世变——中国绘画十论》,北京大学出版社2018年版,第259页,第256页。

⑩ 吴其贞:《书画记》,上海人民美术出版社1963年版,第731—732页。

⑪ 李民、王健:《尚书译注》,上海古籍出版社2004年版,第170页。

⑫ 葛洪著、杨明照校笺《抱朴子外篇校笺》,中华书局1991年版,第11—12页。

⑬ “转译”本是语言学中使用的一个概念,指不同语言间的转换、翻译,这里借指绘画语言对诗歌文本的再现。

⑭ 北京大学古文献研究所编《全宋诗》,北京大学出版社1997年版,第12162页。

⑮ 李之亮:《张舜民诗集校笺》,黑龙江人民出版社1989年版,第34页。

⑯ 俞剑华注译《宣和画谱》,江苏美术出版社2007年版,第173—174页。

⑰ 李冶:《敬斋古今黈》,中华书局1995年版,第108页。

⑲ 浙江大学中国古代书画研究中心编《宋书全集》第7卷,浙江大学出版社2011年版,第126页。

⑳ 方闻:《心印:中国书画风格与结构分析研究》,李维琨译,陕西人民美术出版社2004年版,第166页。

㉑ 鲁道夫·阿恩海姆:《视觉思维——审美直觉心理学》,滕守尧译,四川人民出版社1998年版,第15页。

㉒ 南京博物院编著《明代吴门绘画》,江苏美术出版社2013年版,第74页。

㉓ 朱良志:《南画十六观》,北京大学出版社2013年版,第259页。

㉔ 苏州博物馆编《石田大穰:吴门画派之沈周》,古吴轩出版社2012年版,第98—99页。

㉕ 汪珂玉:《珊瑚网·画录》第10册,商务印书馆1936年版,第219页。