朱家溍:将一生时光留驻在故宫的碧瓦红墙里

2019-03-23朱传荣孙若茜

朱传荣 孙若茜

在故宫重返群众视野的日子里,不知有没有人想到朱家溍这个名字。他的“身影”,在如今的故宫到处可见。

第一个恢复故宫宫殿原状陈列的人,是朱家溍;第一个利用养心殿造办处的《活计档》,为文物展览与研究服务的,是朱家溍;故宫25大类的文物藏品中,其中十几个类别的最早研究者,也是朱家溍。

1946年,抗日的战火甫歇,年仅32岁的朱家溍从重庆回到北京,担任故宫古物馆编纂工作。直至2003年9月29日因病逝世,这位出身书香门第的雅人,朱熹的第二十五世孙,将其一生的时光都留驻在故宫的碧瓦红墙里。

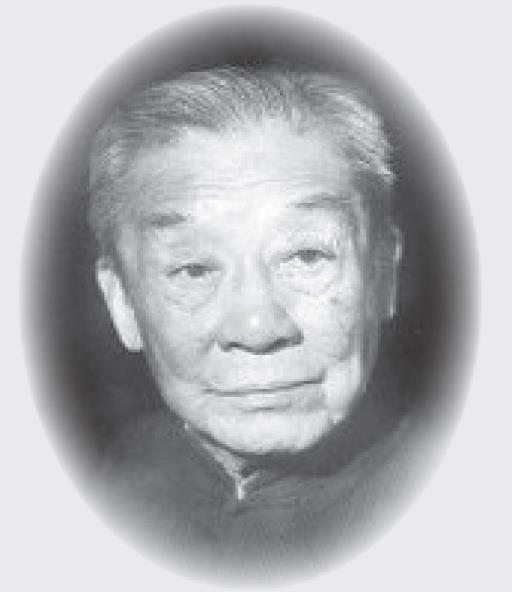

朱家溍先生其人

朱家溍(1914-2003),字季黄,浙江萧山人,他是朱熹的后代子孙,名副其实的收藏大家和文物专家,故宫博物院的研究员,曾任国家文物局文物鉴定委员会委员、中央文史研究馆馆员。

朱家溍先生的父亲朱文钧,号翼盦,是著名金石学家,曾任故宫博物院专门委员,负责鉴定院藏古代书画碑帖。朱文钧先生1902年留学牛津,是中国首批公费留英学生。他又是民国时期著名的收藏家,尤以藏书巨丰著称,其中多为珍贵古籍和碑帖。不惟如此,朱家所藏家具也多是盖世精品。20世纪前期,北京以收藏家具著称的有:满洲红豆馆主溥西园(侗),定兴觯斋郭世五(葆昌),苍梧三秋阁关伯衡(冕钧),萧山翼盦朱幼平(文钧)等家。而收藏既富且精者,首推萧山朱氏。翼盦先生家居北京南锣鼓巷炒豆胡同僧格林沁故宅,庭院宽敞,轩堂雅邃。朱家溍先生则白幼受家学熏陶,酷爱祖国传统文化,精研文物及历史。

朱家溍先生1941年于北京辅仁大学国文系毕业后在后方粮食部参加工作。1943年开始在重庆参加故宫博物院文物保管和研究等工作。1945年抗日战争胜利后回到北平,历任故宫博物院科员、科长、编纂等职务,担任文物提集、整理、编目、陈列等工作。工作中,朱先生广泛研究中国古代书法名画和工艺品,古建筑、园林、明清历史、戏曲等。1950年任故宫博物院副研究员兼任陈列组组长,负责各项大型文物的陈列设计和布置,依据明清档案和历史文献等,逐步恢复太和殿、养心殿等部分重要宫殿内部陈设原状。1966年后参加故宫藏书的鉴定和编选出版工作。1983年任研究员。1992年应国家文物局之邀参加全国各省、市、县博物馆和考古所等单位的文物鉴定专家组工作,确认全国各地呈报的一级文物。1988年任中央文史研究馆馆员。1991年被国务院评为享受第一批政府特殊津贴之突出贡献的专家。

朱家溍先生在故宫研究的范围极广,包括书法、名画、碑帖、瓷器、戏曲、漆器、建筑、家具、园冶等等,似乎凡是与“古”沾边、与“文”、与“艺”沾边的,他都饶有兴致,孜孜不倦地研究,撰寫文章以铭记,为中国文化的保存和再发现,做出了卓越贡献。

他先后主编了《两朝御览图书》《明清帝后宝玺》等图书,由先生主编的《国宝》荣获法兰克福国际书展一流图书奖,他还参加了《故宫珍品全集》《中国美术全集》《中国美术分类全集》等的编写,撰写了《故宫藏善本书目》《历代著录法书目》等专著,发表数十篇重要学术论文。他的专著《故宫退食录》被评为1999年十大畅销书之一。

单就家具研究而言,他编著过一本故宫博物院所藏家具精品的合集《明清家具》,所著家具文章则有《龙柜》《漫谈椅凳及其陈列格式》《雍正年的家具制造考》《太和殿的宝座》《来自避暑山庄的一件画屏》以及数篇为家具新书(包括王世襄先生的《明式家具研究》和胡德生先生的《中国古代家具》)所作的序文,这些文章,如今都合拢在他的文集《故宫退食录》一书中。

朱家溍先生兄弟四人于1953年、1976年、1994年先后将家藏的大批珍贵碑帖、明清家具等文物,无偿捐赠给故宫博物院、中国社会科学院、承德避暑山庄博物馆和浙江省博物馆等单位。

广为人知的还有朱先生在京剧上的造诣。朱家溍先生是杨小楼“杨派”的传人,受到迟月亭、侯海林等名家的传授。朱先生对杨派艺术有着很深的情节,是杨小楼的忠实观众。但很多人不知道朱先生对梅派和余派也有很深的研究。朱先生八十高龄依然能粉墨登场上演《长坂坡》《青石山》《连环套》等武生戏,可见其功力深厚。朱家溍与刘曾复、吴小如合称为“梨园三大贤”,但属朱先生年龄最长,资历最老。

朱家溍先生学识渊博,涉及学科既广且深,多次解决故宫博物院院内外文物、历史等疑难问题,硕果累累,堪称大师。他为人谦和,生活俭朴,学而不厌,诲人不倦,对生活通达乐观,对后辈热情扶持,受到全院同仁和各界特别是广大青年文物爱好者的尊重和敬爱,他的高风亮节、杰出成就与重大贡献,热爱祖国、热爱文博事业、热爱故宫的精神,严谨求实、一丝不苟、刻苦工作的态度,永远被人们怀念。

戏曲《得意缘》与完满婚姻

不仅在文物鉴定方面成就卓著,朱先生和妻子赵仲巽一生恩爱的故事,更是为人称道。他喜欢照相,所照人物像中以妻子为最多,从新婚开始,到融入大家庭之后的日常行止,游山,赏花,读书,扮戏。他们夫妻二人都喜欢听戏、唱戏,二人合演的一出《得意缘》则传为佳话。

在说到朱先生婚姻之前要先说一个人,沈兆奎,字无梦,号羹梅,江苏吴江人。在清末新政实施过程中,曾去日本考察过教育,回国后在学部任职。他是版本学家,金石学家,他藏书,也藏金石碑帖等等。朱先生妻子赵仲巽的祖父荣庆是清末学部尚书,沈羹梅先生与赵仲巽的家庭之间有着不止一代的交情。赵元方、赵季方,朱家济,后来毕生研究训诂学的陆宗达都对沈先生执弟子礼。

同读书于沈兆奎门下的朱家济与赵元方彼此十分投契,因此,提到了朱家溍与赵仲巽二人的婚姻。

事实上,赵仲巽认识朱家济在先,叫朱大哥,认识朱家溍在后,叫朱四哥。朱家济与朱家溍随着赵元方,叫赵仲巽“二妹”。未谈婚嫁时彼此知道,但仅此而已。

朱、赵两人的家庭都爱看戏,亲朋好友中办堂会也多。1934年,有一场堂会戏,朱家溍在《画传》中有比较详细的记录:

我第一次在昆腔团体中演戏是二十岁的时候,陆宗达大哥的祖母寿日,约了韩世昌、陶显庭、侯益隆等昆腔班在福寿堂饭庄唱堂会戏,宗达大哥自己演《单刀会·训子》,谭其骧兄演《长生殿·闻铃》,我和宗达大哥的女儿陆敏演《邯郸梦》的《扫花》,我演吕洞宾,陆敏演何仙姑。另外我还为李宝勋的《芦花荡》配演周瑜,为谭其骧的《闻铃》配演陈元礼。其余戏都是昆腔班专业演员的戏。堂会戏照例是日场戏连着夜场,虽然我演三出,但一出和一出之间相隔时间很长,所以并不累。这是我结婚的前一年。那一天我的未婚妻赵仲巽在台下看戏,坐在她前后左右的人都听见她对我的评论,她说:“朱四的《扫花》演得真好,《闻铃》的陈元礼也不错,有点杨派武生的意思,《芦花荡》的周瑜不怎么样。还是吕洞宾的扮相最漂亮,总而言之是戴黑胡子比不戴更好。”没有多大时间她说的话就已经传到我耳朵里,大概对于我们后来的结婚有些促进作用,因此我也对于这场堂会戏留下了很深的印象。第二年我们结婚了。从此听戏的时候,我们也是伴侣。

据说,演堂会戏之前,朱家济与赵元方已经说到他们二人的婚事了,只是两个当事人尚未知晓,为了解赵仲巽对朱家溍的看法,看戏的时候,赵元方的夫人还特别问赵仲巽,你觉得朱四(朱家溍)的戏怎么样。没有料到赵仲巽对三出戏中的三个角色有精到并直接的看法,回家告诉给赵元方之后,“戴黑胡子比不戴更好”遂在一众朋友中传为佳话,也成为朱家溍一生的骄傲。

结婚之后,不仅听戏是伴侣,还有过一次舞台上的合作。朱家溍的十姨生日唱堂会,家里不少亲戚都加入演出,赵仲巽也动了心。于是二人演了一出《得意缘》,朱家溍演卢昆杰,是个能装傻充愣的书生,赵仲巽演云鸾,是一个侠盗的女儿,天真机敏集于一身。这出戏的唱很少,幾乎全是对话,还全是夫妻的玩笑话,关键是夫妻演夫妻,观众又都是家人和朋友,可以想象效果有多好。

求真,追索真理不必拘于形式

朱先生堪称文博杂家,见他所著《故宫退食录》中的包罗万象便可获知,书法、绘画、碑帖、珐琅彩瓷器、漆器、木器、图书、古砚、古建筑、明清室内装修陈设、园冶等,无所不有。他又堪称文博大家,从戏曲到文物,凡接触都必有研究,凡研究都尽可能地深入,并非蜻蜓点水地略知一二便可满足。

在对诸多领域的研究中,朱先生依靠的多是在生活中积累的经验,也翻看通史、档案,并不局限于某一领域的专业书籍。故宫博物院古器物部研究员王健华在刚刚进入陶瓷研究组时,向朱先生求得的点拨即是如此:关于研究方法,朱先生让她先看器物,从器物出发去找文献,再从文献上的描述来印证器物,反反复复几个来回,在这反复之间观察,不要迷信别人看到的,要用自己的眼睛发现别人没发现的,或是将别人没有讲透的细节写录下来。

当时王健华还曾向朱先生请教该读些什么书,朱先生并没有推荐她看《陶录》之类与专业更接近的书,而是将手边6本已经发黄的《纲鉴易知录》赠予她,让她先从历史学起。他对王健华说,将来不论研究故宫中的任何东西,全部要从历史入手,器物都是历史产物,若不懂历史只学器物,永远都是鼠目寸光,根本不可能学懂。王健华觉得当时的自己能在鉴定上比同龄人进步快,这要得益于朱先生在研究方法上的指导,对历史观的掌握。

朱先生的小女儿朱传荣说,《纲鉴易知录》是朱先生极爱推荐给年轻人看的书。若有人对他说看不懂,他便会说:“看不懂先跳过去,看完第一遍,第二遍有些地方自然就懂了。”这正与朱先生在中学期间,其父命他用课余时间点读全部《资治通鉴》时用的方法如出一辙。她说朱先生有句“名言”:“古人不是傻子。”

王连起说,这套授予王健华的方法也是朱先生自己在研究时所用的,这一点从他写的文章中就可以看出。比如,有一次他请朱先生撰文谈宋高宗的书法,朱先生从历史人手,列题为《宋高宗付岳飞敕书与批答》,文章说的是宋高宗书法的改变与当时政治形势间的关联。这显然是只看书史、画史的人所不能了解的。

朱先生的文章以在角度、观点上的“新”而出奇制胜,而在行文上向来不会去长篇赘述,不论什么题目,都是深入浅出。朱传荣说,能让读的人看懂,就是朱先生的追求。她认为,这种追求或许也是那一代人有关审美的延伸:他们不爱强调什么东西是一种文化,而爱去强调一种感受,“这样不行”“那样太丑”“那可不成”,在生活中朱先生的话总是这么说。

朱先生的忘年交赵珩说,他在与朱先生聊起书画、戏曲时,也发现他对纯理论性的东西不感兴趣,并不像现在的学院派作风,爱用似通非通的东西去故弄玄虚。他认为,由朱先生的学养而生发的文章自然就会是深入浅出。他说,评价朱先生的文章用辛弃疾的词或许贴切,即早已不是“为赋新词强说愁”,而是“却道天凉好个秋”。

朱先生的文章向来极少沾染所处时代的风气。其中,关于戏曲研究的《清代内廷演戏情况杂谈》与《清代的戏曲服饰史料》两篇就十分典型。故宫博物院故宫学研究所研究员陶晓姗说,自20世纪五六十年代以来,学术界对清朝统治者的批判态度影响了人们对清代宫廷戏曲的看法,逢帝后必言奢侈、遇宫廷必说腐朽的批判论调在当时成为一时风尚。而朱老的这两篇文章,对清代戏曲的研究与当时盛行的以阶级立场评判高下的做法截然不同:语言平实,冷静客观,历史地看待研究对象,并给予公允的评价。她认为,此后学术界对清代宫廷戏曲评价能逐渐转向客观,回到正常的学术研究轨迹上来,朱先生的这两篇研究就是关键转折点。

好似在对真理的追索中,时代风气从不是朱先生的障碍。又比如故宫的“易培基盗宝案”,当时法院封存的所谓经专家鉴定后确认的一大批假古董、假字画,因查不出来源就再无人理会,1949年,朱先生建议马衡院长撕掉封条,开箱看看。打开后朱先生逐箱逐件查过,发现其中收纳的宋徽宗《听琴图》和马麟《层叠冰绡图》并非赝品,而堪称珍品,立即使它们成为钟粹宫绘画陈列室的主要展品。虽然当时该案件早已是悬案,开箱或已无大碍,但人人都知道那原是个背后有派系斗争酿成的冤案,因此还是无人愿意沾染。若不是朱先生对故宫藏品鉴定的严谨和对“真相”的质疑在他心中远超过了时代的“禁忌”,两件珍品又怎能重见天日?

宝物共有,捐赠是快乐的

据《萧山朱氏宗谱》载,自朱文公朱熹到朱家溍这一辈,为第二十五世。民国成立时,朱家溍的父亲朱文钧任职于财政部,担任参事、盐务署长。故宫博物院成立,又被聘为专门委员会委员,负责鉴定故宫所藏古代书法、绘画、碑帖及其他古器物。

朱家既有财力又有鉴赏力,这使得朱文钧从30岁左右就开始大力收购碑帖字画,到了40多岁,所蓄法书、名画、善本图书以及铜、瓷、玉、石、竹、木等古器物,已有相当多的珍品、精品。如启功在朱家收藏目录《介祉堂书画器物目录》题跋中所说:“无或逾此完且美也。”

但朱家收集的藏品,乃至用来包容它们的旧式大宅院,都只是陪伴了朱家溍的幼年及青年时光。从1953年起,朱家就将收藏陆续捐赠予国家。捐赠数目之多,档次之高,若拍卖,真是无法论价。

当年捐赠之时朱家家宅已经充公,只剩一间蜗居。其收藏全部无偿捐赠,曾招致很多人的不解,常有人说,朱家是因时局而不得不捐。

其实,朱家选择捐赠700余种碑帖,是朱文钧在世时就已许下的承诺。当时马衡任故宫博物院院长,曾欲申请专款10万元收购朱家所藏,这是被公认为系统最完整、拓工最古的碑帖拓本,想补充故宫这方面收藏的不足。结果被婉拒,朱文钧的理由是:虽然故宫是这些碑帖最好的归宿,但暂时还要留它们在家中用以研究,将来也不用再提价钱,自会全部无偿捐赠。

碑帖之后的两次古籍、器物的捐赠均由朱家溍主张:1976年,明代紫檀、黄花梨木器和清代乾隆做工紫檀大型木器数十件,以及明代名砚、宣德炉等捐赠承德避暑山庄博物馆。同年,数万册古籍善本捐赠给社会科学院历史研究所。1994年,包括唐朱澄《观瀑图》、北宋李成《归牧图》、南宋夏圭《秋山萧寺图》在内的书画及明成国公朱府紫檀螭纹大画案等,捐赠浙江博物馆。自此,已可以说倾其所有了。

朱家溍与家具之间的故事很多,比如捐献朱家满堂家具给承德避暑山庄;复原了故宫太和殿里的皇帝宝座。朱家溍的孩子们回忆父亲当年对这些家具的悉心呵护,定期准会用鬃刷在上面打蜡加以维护。在自己还是个几岁孩子时,就清楚明白这些家具是不准在上面放热水杯子,不准在上面玩儿玩具的。“我们家从来都认为,我们只是文物的保管者,从来没有认为是我们家的私有财产,父亲把它们捐出去,我们没有任何意见。”

2014年,朱家溍诞辰百年,故宫博物院以“欧斋墨缘——故宫藏萧山朱氏碑帖特展”作为对他的纪念,同年出版由朱家四兄弟謄录的《萧山朱氏旧藏目录》,也冠以“萧山”。可能一些老杭州会有点印象:1994年中秋节晚上,杭州明珠新闻里,出现了朱家溍的身影。这一天,浙江省博物馆新馆落成,也就是现在的浙博孤山馆。浙博书画馆展出了四件稀世珍品:北宋名家李成的《归牧图》、许道宁的《山水》、南宋画院四大家之一夏圭的《山水》及宋人画《邃堂幽静》。这是萧山朱氏向国家捐献的第四批珍贵文物,除上述4件外,还有11件历代法书、绘画精品等。朱家溍的女儿朱传荣在现场告诉大家一组数字:故宫所藏碑帖文物中,一级品有203件,其中祖父捐赠的56件,占27.6%。

朱先生曾有一句名言:“古器物有聚有散,有散有聚。‘聚是一乐,‘散而能得其所,亦是一乐。”

朱家溍还有其他许多有趣的故事,例如他是个道地的老北京,因此对旧北京城有着深厚的眷恋,北京城的拆迁改造也成为他挥之不去的痛。

中国的老先生们,尤其是研究“传统文化”的老先生,其身上往往都有一种后人乃至于其生活中的“外人”们之所难以测量的深刻和雅量,这是中国文化所沾溉和磨练出来的人格之深,滋味悠长。所谓“雅人深致”是也,让我们一起来致敬将一生时光留驻在故宫的碧瓦红墙里的朱家溍先生。

(综合摘编自《古典工艺家具》杂志,中华书局《父亲的声音》《故宫藏美》二书等)