优化护理流程在急性心肌梗死患者抢救中的应用

2019-03-21陈淑云

陈淑云

急性心肌梗死已成为社区居民常见病,这可能与冠心病发生率上升、环境危险因素增多有关,近年来急性心肌梗死患者有年轻化趋势[1]。急性心肌梗死已成为居民死亡常见病因之一,院前死亡率居高不下,院内死亡影响因素较多,争分夺秒的进行抢救、提高抢救效率是改善患者预后的关键[2]。为进一步提升急性心肌梗死患者抢救护理效率,医院尝试优化急诊护理流程,2017年6月—2018年8月,合计处理74例急性心肌梗死,取得较好的效果。

1 资料及方法

1.1 一般资料

选取2016年1月—2017年5月医院急诊科收治急性心肌梗死患者84例纳入对照组。其中,男50例,女34例,年龄34~76岁,平均(62.5±11.4)岁。类型:ST抬高性心肌梗死70例,非抬高心肌梗死14例。症状典型69例,不典型15例。发病到获得急救的时间(2.5±1.4)h。自行使用过抗心肌梗死药物25例。陈旧性心肌梗死2例,入院时并发致死性心律失常(室早、房颤等)19例。入院时心率(96.3±5.6)次/min。选取2017年6月—2018年8月医院急诊科收治急性心肌梗死患者74例纳入观察组。其中,男45例、女29例,年龄32~80岁,平均(61.4±10.7)岁。类型:ST抬高性心肌梗死61例,非抬高心肌梗死13例。症状典型61例,不典型13例。发病到获得急救的时间(2.6±1.1)h。自行使用过抗心肌梗死药物24例。陈旧性心肌梗死2例,入院时并发致死性心律失常(室早、房颤等)16例。入院时心率(95.6±4.8)次/min。两组患者的年龄、性别、类型、发病到获得急救的时间、症状是否典型、陈旧性心肌梗、入院时致死性心律失常、入院时心率等临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:(1)临床资料完整;(2)冠心病急性发作,急性心肌梗死;(3)存活收治入急诊。排除标准:(1)院前死亡;(2)继发性心肌梗死,如一氧化碳中毒导致的急性心肌梗死。该研究经过医学伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采用常规的流程管理,预检分诊护士知晓胸痛等典型症状,立即按照胸痛处理,症状不典型的对象,也考虑为胸痛,安排心电图检查。有冠心病病史的对象,也考虑为心肌心肌梗死。边抢救边护理,进行心电监护,确诊后立即给予阿司匹林等抗血栓药物,准备送入急救室,落实转运交接。

1.2.2 观察组 (1)流程改进:①分区、建立抢救小组,设置胸痛危重症急救区,建立5人抢救小组;②遇见护士需要快速评估急症,第一时间了解冠心病疾病病史、冠心病病史、是否有AMI诱发因素(缺氧、中毒等),即使无典型表现,也首选考虑AMI;③入选胸痛症、危重症,立即启动流程,呼叫小组到位,同时立即评估护理需求,分析猝死风险(主要为致死性心律失常的对象),准备电复律,开通血管通路,评估气道情况必要时气管插管/切开,评估是否出现休克、急性心力衰竭;④立即准备抢救药械,各种AMI急救药物,利多卡因、胺碘酮等抗心律失常药物,多巴胺等血管活性药物,这些物品都整齐摆放在急救车中,以利于快速取用;⑤小组护士各司其职,落实包括口服抗心肌缺血药物、静卧、垫高头部、迅速查体、静脉通路开放、低流量吸氧、心电监护、电复律等抢救救护,同时立即呼叫检验科、影像学科、抢救室、心导管室配合抢救,开通绿色通道;⑥1名护士与家属沟通,协调患者家属工作,缩短签字确认时间,必要时发挥家属干预作用,家属可以握手安慰;⑦标准化流程管理,急诊室护士、手术室护士交接,后者核对药械、患者信息,核对《手术室患者交接记录单》,签字确认,需要马上进行手术对象,开辟绿色通道,医师立即紧急手术,手术室医护人员进行交接。

(2)组织培训:在改进胸痛急救流程之后,组织急诊科护士进行培训,采用案例教学、仿真模拟教学,直至所有的护士达标。

1.3 观察指标

两组对象的抢救效率指标,入院到启动绿色通道时间、入院到心电图开展时间、不典型AMI确诊时间、入院到送入抢救室时间、入院到血管开通时间。严重并发症(猝死、休克、室早、心室电风暴等)发生率,血管开通率,90日(包括抢救失败)死亡率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 18.0软件对数据进行分析处理,抢救时间为计量资料,以(均数±标准差)表示,采用t检验;血管开通率、90日死亡率、严重并发症发生率为计数资料,以(n,%)表示,采用χ2检验,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 抢救效率指标

观察组入院到启动绿色通道时间、入院到心电图开展时间、不典型AMI确诊时间、入院到送入抢救室时间、入院到血管开通时间低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 结局指标

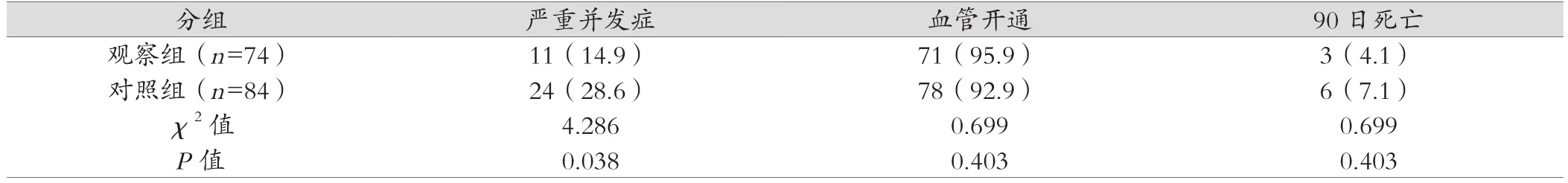

观察组患者的严重并发症发生率低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。两组患者的血管开通率、90日死亡率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

3 讨论

对于心肌梗死患者而言,争分夺秒的进行抢救是挽救生命、改善预后的关键。这与心肌梗死缺血心肌存在生存时间窗有关,错过抢救时间窗,则预后较差,这是心肌细胞的生物学特点决定的[3]。高质量的急诊抢救救护,可以提升血管开通的效率,及早开通罪犯血管恢复灌注,降低心肌梗死的死亡风险,挽救濒死的心肌[4]。与此同时及早开通罪犯血管可以更好的控制心律失常,预防猝死。

传统的急性心肌梗死的抢救护理流程存在许多改进空间,存在许多问题,主要表现为:(1)护士配合能力差,团队合作不到位,无法有效的边护理边抢救,许多可以同时开展的工作被分别开展,从而影响血管开通、抗心律失常、电复律治疗等工作及时完成;(2)护士的能动性发挥不足,容易出现慌乱情况,甚至出现护理差错,如心脏按压不到位、深度不足[5-6];(3)与其他科室配合不到位,交接不够顺利,如从急诊科转运到手术室时物品交接错误,出现遗漏[7];(4)不典型的ST抬高诊断时间相对较长,未能及时开通绿色通道[8-9]。为此,医院优化AMI的急救护理流程,一方面设置胸痛抢救区、设立5人抢救小组,另外一方面特别重视提升不典型AMI的识别效率,重视护理评估,加强交接的标准化管理。医院在制定了一系列改进措施后,积极进行培训,提高小组、护士的综合护理能力、流程落实能力,结果显示尽管观察组与对照组改进后尽管抢救成功率比较,差异无统计学意义(P>0.05),但是改进后入院到启动绿色通道时间等指标明显改善,整个抢救过程的效率明显提升,各项抢救护理措施落实更为迅速,严重并发症得到有效的控制[10]。提示抢救效率的提升,可以改善预后[4,11]。

综上所述,优化急诊护理流程可以提升急性心肌梗死患者抢救效率,缩短不典型AMI确诊、开通绿色通道、血管开通、送入急救室的时间,提升护理质量,从而降低严重并发症发生率,改善患者预后。

表1 观察组与对照组抢救效率指标对比 (±s)

表1 观察组与对照组抢救效率指标对比 (±s)

入院到血管开通时间(min)观察组(n=74)组别 入院到启动绿色通道时间(min)入院到心电图开展时间(min)不典型AMI确诊时间(min)入院到送入抢救室时间(min)14.3±3.2 4.3±1.2 11.1±5.4 37.1±6.4 83.1±20.4对照组(n=84)17.7±3.6 5.6±1.6 15.1±6.1 44.1±5.2 105.4±24.7 t值 6.238 5.715 4.338 7.580 6.138 P值 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

表2 观察组与对照组结局指标对比 [例(%)]

[1] 中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会. 急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南[J]. 中华心血管病杂志,2015,43(5):380-393.

[2] 李艳玲,李敏,江慧琳,等. 急性ST段抬高型心肌梗死患者预后的危险因素分析[J].广东医学,2014,35(24):3817-3720.

[3] 崔炜. 2015年心血管病学重要临床进展[J]. 临床荟萃,2016,31(2):123-130.

[4] 陈慧玲. 急性心梗并发室颤的急救与护理[J]. 中西医结合心血管病电子杂志,2018,6(14):87,90.

[5] 林振素,杨友漫,夏彪,等. 责任制护理在急诊科分级分区护理管理中的应用价值[J].岭南急诊医学杂志,2018,23(1):74-76.

[6] 谢建仪. 流程管理法在急性心肌梗死院前急救护理中的应用研究[J]. 全科护理,2016,14(12):1262-1264.