在数学教学中培养学生发散思维能力

2019-03-10王锋

王锋

发散性的思维就是多角度,多层面的探究问题,找出问题与问题之间,知识与应用之间的联系,为解题找出最为快捷的办法.在高中数学教学中,我对学生发散性思维的培养,有浅显的看法.

一、采用启发式教学,强化知识网络

(一)启发式教学,发展学生发散思维能力

在数学教学的过程中,利用启发式教学,才能更好地让学生参与到教学活动中,变被动接受为主动思考、探究.

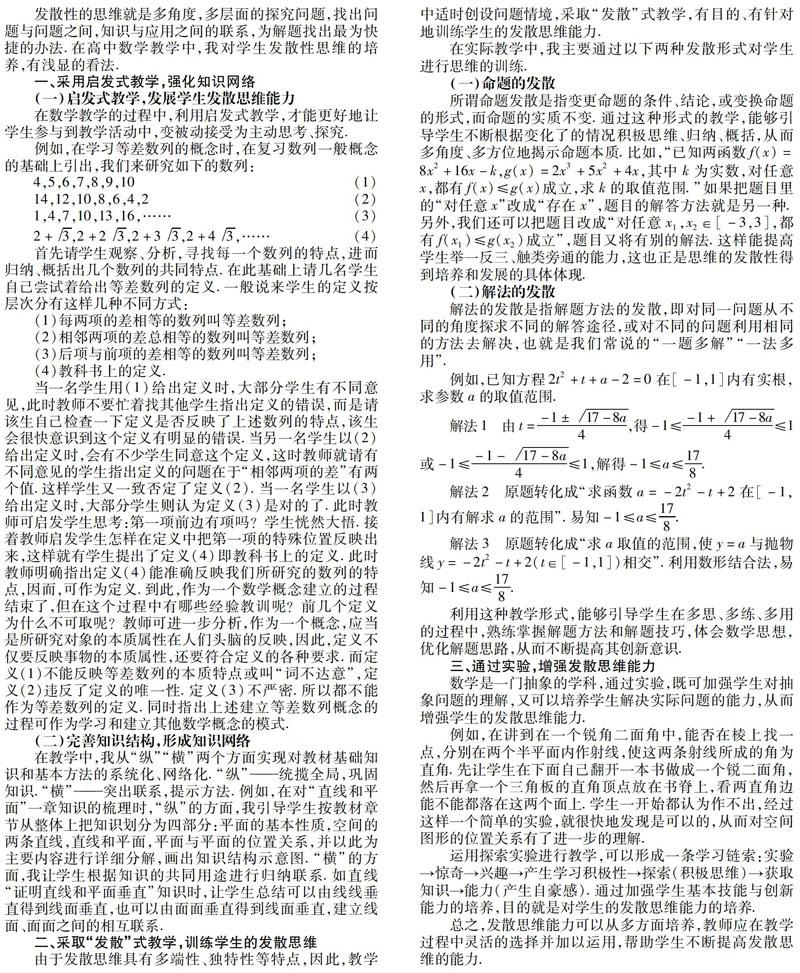

例如,在学习等差数列的概念时,在复习数列一般概念的基础上引出,我们来研究如下的数列:

首先请学生观察、分析,寻找每一个数列的特点,进而归纳、概括出几个数列的共同特点.在此基础上请几名学生自己尝试着给出等差数列的定义.一般说来学生的定义按层次分有这样几种不同方式:

(1)每两项的差相等的数列叫等差数列;

(2)相邻两项的差总相等的数列叫等差数列;

(3)后项与前项的差相等的数列叫等差数列;

(4)教科书上的定义.

当一名学生用(1)给出定义时,大部分学生有不同意见,此时教师不要忙着找其他学生指出定义的错误,而是请该生自己检查一下定义是否反映了上述数列的特点,该生会很快意识到这个定义有明显的错误.当另一名学生以(2)给出定义时,会有不少学生同意这个定义,这时教师就请有不同意见的学生指出定义的问题在于“相邻两项的差”有两个值.这样学生又一致否定了定义(2).当一名学生以(3)给出定义时,大部分学生则认为定义(3)是对的了.此时教师可启发学生思考:第一项前边有项吗?学生恍然大悟.接着教师启发学生怎样在定义中把第一项的特殊位置反映出来,这样就有学生提出了定义(4)即教科书上的定义.此时教师明确指出定义(4)能准确反映我们所研究的数列的特点,因而,可作为定义.到此,作为一个数学概念建立的过程结束了,但在这个过程中有哪些经验教训呢?前几个定义为什么不可取呢?教师可进一步分析,作为一个概念,应当是所研究对象的本质属性在人们头脑的反映,因此,定义不仅要反映事物的本质属性,还要符合定义的各种要求.而定义(1)不能反映等差数列的本质特点或叫“词不达意”,定义(2)违反了定义的唯一性.定义(3)不严密.所以都不能作为等差数列的定义.同时指出上述建立等差数列概念的过程可作为学习和建立其他数学概念的模式.

(二)完善知识结构,形成知识网络

在教学中,我从“纵”“横”两个方面实现对教材基础知识和基本方法的系统化、网络化.“纵”——统揽全局,巩固知识.“横”——突出联系,提示方法.例如,在对“直线和平面”一章知识的梳理时,“纵”的方面,我引导学生按教材章节从整体上把知识划分为四部分:平面的基本性质,空间的两条直线,直线和平面,平面与平面的位置关系,并以此为主要内容进行详细分解,画出知识结构示意图.“横”的方面,我让学生根据知识的共同用途进行归纳联系.如直线“证明直线和平面垂直”知识时,让学生总结可以由线线垂直得到线面垂直,也可以由面面垂直得到线面垂直,建立线面、面面之间的相互联系.

二、采取“发散”式教学,训练学生的发散思维

由于发散思维具有多端性、独特性等特点,因此,教学中适时创设问题情境,采取“发散”式教学,有目的、有针对地训练学生的发散思维能力.

在实际教学中,我主要通过以下两种发散形式对学生进行思维的训练.

利用这种教学形式,能够引导学生在多思、多练、多用的过程中,熟练掌握解题方法和解题技巧,体会数学思想,优化解题思路,从而不断提高其创新意识.

三、通过实验,增强发散思维能力

数学是一门抽象的学科,通过实验,既可加强学生对抽象问题的理解,又可以培养学生解决实际问题的能力,从而增强学生的发散思维能力.

例如,在讲到在一个锐角二面角中,能否在棱上找一点,分别在两个半平面内作射线,使这两条射线所成的角为直角.先让学生在下面自己翻开一本书做成一个锐二面角,然后再拿一个三角板的直角顶点放在书脊上,看两直角边能不能都落在这两个面上.学生一开始都认为作不出,经过这样一个简单的实验,就很快地发现是可以的,从而对空间图形的位置关系有了进一步的理解.

运用探索实验进行教学,可以形成一条学习链索:实验→惊奇→兴趣→产生学习积极性→探索(積极思维)→获取知识→能力(产生自豪感).通过加强学生基本技能与创新能力的培养,目的就是对学生的发散思维能力的培养.

总之,发散思维能力可以从多方面培养,教师应在教学过程中灵活的选择并加以运用,帮助学生不断提高发散思维的能力.