毛萼香茶菜醇提物对干酵母致热大鼠解热机制研究

2019-03-09娄东晓蒋翠花殷志琦

娄东晓,严 冬,郭 敏,王 庆,蒋翠花,殷志琦

(1中国药科大学中药学院中药制剂系&天然药物活性组分与药效国家重点实验室,南京 210009;2江苏省中医药研究院转化医学实验室,南京 210028;3昆明生达制药有限公司,昆明 650033)

现代医学认为,发热是由于外生致热源通过刺激机体产生内生致热源从而刺激下丘脑体温调节中枢将体温调定点升高,诱发机体产热增加、散热减少引起的[1]。外生致热源包括细菌、病毒、真菌、炎症渗出物、抗原抗体复合物等,其多为大分子物质不能透过血-脑脊液屏障,作用于内生致热源细胞释放内生致热源如白细胞介素-1(IL-1)、白细胞介素-6(IL-6)和肿瘤坏死因子(TNF-α)等[2]。内生致热源作用于中枢体温正性调节介质前列腺素E2(PGE2)、环磷酸腺苷(cAMP)等,使得中枢介质作用于视前区下丘脑前部的体温正调节中枢PO/AH核,促使体温调定点上升引起发热[3]。因此,能够抑制内生致热源和中枢体温正性调节介质释放的组分或药物可能具有一定的解热作用[4]。

毛萼香茶菜[Isodoneriocalyx(Dunn.) Hara]系唇形科香茶菜属多年生草本或灌木植物,常被称为火麻根、黑头草、虎尾草等[5]。毛萼香茶菜的根、叶均可入药,民间常将其叶直接或晒干用于治疗香港脚,其根洗净晒干用于止泻止痢[6]。已报道的主要化学成分为对映-贝壳杉烷型四环二萜、五环三萜和黄酮类[7-8]。现代药理学研究发现,毛萼香茶菜具有抗肿瘤、抗炎、抗菌和抗病毒[9-11]等多种活性。以毛萼香茶菜乙醇提取物为主的清热利咽片已上市,用于治疗风热上扰型急性咽炎引起的咽痛,具有良好的市场前景。但目前关于该产品的药效物质基础以及机制尚未阐明。为探究其活性物质,本课题组前期从毛萼香茶菜中分离获得类型不同且含量较高的迷迭香酸、蓟黄素和毛萼晶D。其中,迷迭香酸是一种酚酸类化合物,具有较好的抗炎、抗菌、抗病毒等活性[12]。毛萼晶D属于对映-贝壳杉烷二萜,为毛萼香茶菜中较特有的成分。蓟黄素为黄酮类成分,具有抗氧化、抑菌消炎等活性[13]。故本研究在前期研究基础上,结合文献调研,以毛萼香茶菜醇提物、蓟黄素、毛萼晶D和迷迭香酸作为研究对象,探究毛萼香茶菜清咽利喉片发挥疗效的物质基础及相关机制。

1 材 料

1.1 药品与试剂

毛萼香茶菜醇提物(昆明生达制药有限公司,批号20170213);毛萼晶D、迷迭香酸和蓟黄素(实验室自制,面积归一化法纯度>98%);扑热息痛(国药集团汕头金石制药有限公司);PBS缓冲液(江苏凯基生物技术股份有限公司);大鼠血清TNF-α ELISA试剂盒、大鼠血清AVPELISA试剂盒、大鼠组织AVPELISA试剂盒、大鼠组织cAMPELISA试剂盒、大鼠组织PGE2 ELISA试剂盒(南京建成生物工程研究所);安琪高活性酵母(安琪酵母股份有限公司)。

1.2 仪 器

全波长多功能酶标仪(美国赛默飞世尔科技有限公司);超速控温离心机(美国Beckman Coulter公司);恒温干燥箱(上海精宏实验设备有限公司);电子体温计(江苏先声再康药业有限公司);电子天平(瑞士Mettler Tolerdo公司)。

1.3 动 物

SPF级SD大鼠,雄性,180~220 g,购自江苏省南通大学实验动物中心,许可证号:SCXK(苏)2014-0001。大鼠于江苏省中医药研究院实验动物中心饲养,动物饲养条件:12 h光照循环,温度为(24±2) ℃,相对湿度(60±10)%,自由进食和饮水。

2 方 法

2.1 药物的配制

准确称量毛萼香茶菜醇提物、迷迭香酸、蓟黄素、毛萼晶D和阳性药扑热息痛,用0.5%的CMC-Na配制所需浓度的混悬液。准确称量干酵母,用生理盐水配制15%的酵母混悬液。配制好的药物均置于4 ℃冰箱保存,其中酵母混悬液需现用现配。

2.2 大鼠发热模型的建立和给药治疗

2.2.1 适应性操作 正式实验前3天,每天用体温计间隔1 h测量肛温2次,使其适应后续实验的肛温测定操作,减少后续实验体温波动对实验结果的影响。

2.2.2 实验动物分组 剔除前3天间隔2次测量肛温超过38 ℃或者2次测量值相差大于0.5 ℃的大鼠。将剩余大鼠随机分为8组,分别为空白组(Blank)、模型组(Model)、阳性药组(Paracetamol)、醇提物低剂量组(XCC-L)、醇提物高剂量组(XCC-H)、迷迭香酸组(ME-1)、蓟黄素组(ME-2)、毛萼晶D组(ME-3)。

2.2.3 测定基础体温 禁食不禁水12 h,用手抓住大鼠背部皮毛,轻轻按住大鼠背部,使其固定在鼠笼的铁盖子上,使电子温度计探头涂以石蜡插入大鼠直肠3 cm处,间隔1 h连续2次测量肛温作为基础体温。

2.2.4 制备发热模型 空白组动物皮下注射0.9%的生理盐水,其余组的大鼠分别背部皮下注射15%的酵母菌混悬液,造模4 h后测定大鼠肛温。

2.2.5 给药 测定肛温完毕后,予以药物治疗,空白组和模型组灌胃0.5%的CMC-Na,阳性药组给药剂量为150 mg/kg,毛萼香茶菜醇提物低高剂量组分别为200、800 mg/kg,迷迭香酸组、蓟黄素组和毛萼晶D组给药剂量均为150 mg/kg,各组给药体积均为10 mL/kg。

2.3 体温测定

药物治疗后,每次间隔1 h测定大鼠肛温,连续测定4次,分别记录每次测定的肛温。

2.4 动物血清收集及组织取材

发热高峰期(造模8 h),眼眶后静脉丛取血,置于EP管中静置,3 000 r/min 离心20 min,吸取适量上清液置于EP管中,置于4 ℃冰箱保存待测,其余上清液置于-80 ℃冰箱保存。

实验大鼠取血后,颈椎脱臼处死,迅速取出全脑,冰浴下取大鼠下丘脑和脑腹中隔区脑组织,存放于-80 ℃冰箱内保存待测。大鼠下丘脑50 mg,加入一定量PBS缓冲液(脑组织与PBS缓冲液比例为1∶9)冰浴中充分匀浆,然后3 000 r/min离心30 min,收集上清置于EP管中,4 ℃冰箱保存待测,其余上清液置于-80 ℃冰箱保存。

2.5 血清精氨酸加压素(AVP)和肿瘤坏死因子(TNF-α)含量测定

血清按照“2.4”项步骤处理后,依照对应的ELISA试剂盒说明书的步骤进行检测。

2.6 下丘脑环磷酸腺苷(cAMP)、前列腺素E2(PGE2)和脑腹中隔区(VSA)精氨酸加压素(AVP)含量测定

组织按照“2.4”项步骤处理后,依照对应的EILSA试剂盒说明书的步骤进行检测。

2.7 数据分析

3 结 果

3.1 体温实验结果

如表1所示,与空白组相比,各组大鼠在皮下注射酵母混悬液4 h后,肛温显著上升(P<0.01),说明发热模型构建成功。皮下注射酵母菌混悬液4h后,各给药组与模型组比较,肛温无显著性差异,说明各给药组与模型组的肛温平行性较好,为药效学的考察提供了较好的前提条件。给药1、2、3 和4 h后,与空白组相比,模型组肛温显著升高(P<0.01),说明发热模型稳定,且模型组动物肛温的变化趋势与文献报道基本一致[14-16]。与模型组相比,Paracetamol组在给药1、2、3 和4 h内肛温显著下降(P<0.01),说明阳性药扑热息痛能够明显抑制肛温的上升;与模型组相比,XCC-L组在给药1和2 h 后,肛温呈下降趋势,但无显著性差异,给药3 h和4 h后,肛温显著下降(P<0.05)。XCC-H组在给药1 h后,肛温无显著性差异,在给药2、3 和4 h后,与模型组相比能够明显降低发热动物的肛温(P<0.05)。此外,ME-1和ME-2组在给药1h后,与模型组相比能明显降低发热动物的肛温(P<0.01、P<0.05),但给药2、3 和4 h后,肛温均无显著性差异。而ME-3组在给药后1~4 h之间,肛温均未见显著性差异,提示毛萼晶D无解热作用。

Table 1 Antipyretic effects of ethanol extract of Isodon eriocalyx (XCC) and related compounds on rectal temperature in the rats induced by dry yeast

3.2 生化指标结果

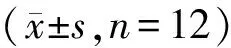

3.2.1 血清TNF-α含量测定 如图1-A所示,与空白组相比,模型组大鼠血清TNF-α的水平显著升高(P<0.01),说明发热模型构建成功;与模型组相比,Paracetamol、XCC-L和XCC-H组血清TNF-α含量显著降低(P<0.01、P<0.05、P<0.01),说明阳性药扑热息痛、醇提物低、高剂量组均能够通过降低大鼠血清炎症因子TNF-α的水平来发挥解热作用。与模型组相比,ME-1、ME-2和ME-3组大鼠的血清TNF-α含量呈下降趋势,但均无显著性差异,提示迷迭香酸、蓟黄素和毛萼晶D均不能通过降低血清TNF-α的水平发挥解热作用。

3.2.2 血清AVP含量测定 如图1-B所示,与空白组相比,模型组大鼠血清AVP含量显著升高(P<0.01);与模型组相比,XCC-H组能够显著升高血清AVP含量(P<0.05),说明醇提物高剂量组能够促进内源性AVP释放来抑制发热。而其余各组大鼠血清AVP含量与模型组相比,均未见显著性差异,提示醇提物低剂量、迷迭香酸、蓟黄素和毛萼晶D均不能够影响血清AVP的分泌。

Figure 1 Effects of XCC and related compounds on the serum levels of TNF-α and arginine vasopressin (AVP) in fever rats induced by subcutaneous injection dry yeast

3.2.3 脑腹中隔区AVP含量测定 如图2所示,与空白组相比,模型组大鼠脑腹中隔区AVP含量显著升高(P<0.01);与模型组相比,Paracetamol、XCC-L、XCC-H组均能够显著降低AVP含量(P<0.01),说明阳性药、醇提物低、高剂量组均能够促进内源性AVP释放来发挥解热作用。与模型组相比,ME-1、ME-2和ME-3组大鼠的腹中隔区AVP含量呈下降趋势,但均无显著性差异,提示迷迭香酸、蓟黄素和毛萼晶D均不能够影响腹中隔AVP的释放。

Figure 2 Effects of XCC and related compounds on the VSA levels of AVP in fever rats induced by subcutaneous injection dry yeast

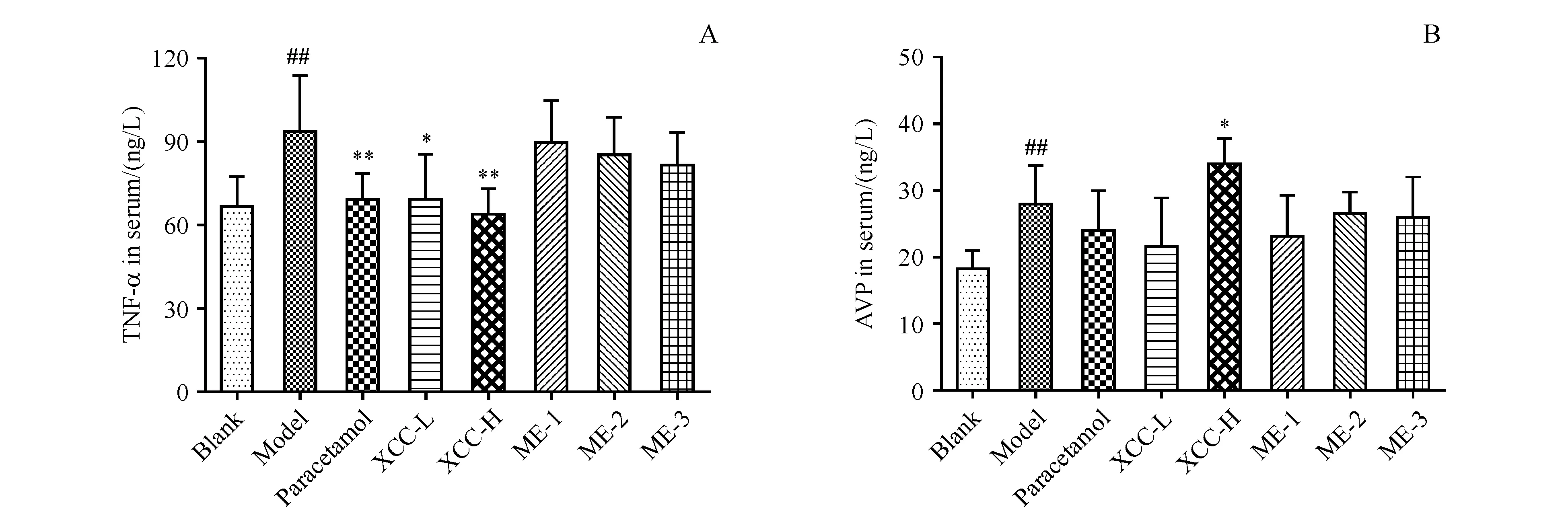

3.2.4 下丘脑cAMP含量测定 如图3-A所示,与空白组相比,模型组大鼠下丘脑cAMP含量显著升高(P<0.01);与模型组相比,Paracetamol、XCC-L、XCC-H组均能够显著降低下丘脑cAMP含量(P<0.01、P<0.01、P<0.05),说明阳性药扑热息痛、醇提物低、高剂量都能够通过抑制下丘脑分泌cAMP来抑制发热。与模型组相比,ME-1、ME-2和ME-3组大鼠的下丘脑cAMP含量呈下降趋势,但均无显著性差异,提示迷迭香酸、蓟黄素和毛萼晶D均不能够影响下丘脑cAMP的分泌。

3.2.5 下丘脑PGE2含量测定 如图3-B所示,与空白组相比,模型组大鼠的下丘脑PGE2含量显著升高(P<0.05);与模型组相比,Paracetamol、XCC-L、XCC-H组均能够显著降低下丘脑PGE2含量(P<0.05),说明阳性药扑热息痛、醇提物低、高剂量均能够通过抑制下丘脑分泌PGE2来发挥解热作用。与模型组相比,ME-1、ME-2和ME-3组大鼠的下丘脑PGE2含量呈下降趋势,但均无显著性差异,提示迷迭香酸、蓟黄素和毛萼晶D均不能够影响下丘脑PGE2的分泌。

Figure 3 Effects of XCC and related compounds on the hypothalamus levels of cAMP and PGE2 in fever rats induced by subcutaneous injection dry yeast

4 讨 论

发热是由于外生致热源(脂多糖、细菌、病毒等)进入机体,作用于巨噬细胞、淋巴细胞、单核细胞等免疫活性细胞,产生内源性致热原(IL-1β、TNF-α等)直接或间接通过中枢介质(PGE2、cAMP、AVP等)作用于体温调节中枢,导致体温调定点上移,产热增加,散热减少引起的。目前发热实验模型的常用造模剂有脂多糖、2,4-二硝基酚、啤酒酵母等[17]。脂多糖造模用量极其微量,计量不易配制准确,剂量高则会引发动物死亡;2,4-二硝基酚诱导的动物发热持续时间较短,不适用于作用缓慢而持久的药物筛选;皮下注射干酵母诱发的发热模型稳定,例如开始发热时间、发热达到的最高温度及发热持续时间均比较固定,是评价中药提取物以及中药复方解热作用最常用的模型,故本实验采用皮下注射干酵母诱导动物发热造模[18-19]。

外生致热源通过刺激机体产生内生致热源进而影响体温调节中枢介质的分泌,作用于体温调节中枢,从而使机体产热增加,散热减少诱发机体发热。因此,抑制内生致热源的产生、或抑制中枢正性调节介质的释放、或促进中枢负性调节介质的释放都能够阻断发热环节而抑制发热。故本实验以内生致热源和中枢的正负性调节介质作为评价指标来探讨毛萼香茶菜醇提物和相关单体成分的解热机制。

本实验结果提示,毛萼香茶菜醇提物对干酵母诱导的SD大鼠发热具有显著的解热作用。但从醇提物中获得含量相对较高的单体化合物解热作用不明显,可能是由于醇提物的成分复杂,其解热药效是通过多组分协同实现的,这也与中药多组分、多靶点、多通路从而整体协同发挥作用的特点一致。

本实验结果表明,毛萼香茶菜醇提物能够显著降低大鼠血清TNF-α的含量,提示其解热作用与降低内生致热源TNF-α的分泌有关;毛萼香茶菜醇提物能够显著降低脑腹中隔区AVP含量,升高血浆中AVP含量,与文献报道基本一致[18],说明毛萼香茶菜醇提物发挥解热作用与促进内源性AVP的释放有关;毛萼香茶菜醇提物能够显著降低下丘脑组织中cAMP、PGE2的含量,提示其解热机制与抑制下丘脑cAMP、PGE2分泌有关。

综上,本实验通过皮下注射酵母菌构建动物发热模型,研究结果显示毛萼香茶菜醇提物具有解热作用,且具有起效时间慢、作用时间长的特点。其解热机制可能是通过抑制内生致热源TNF-α的分泌,进而抑制中枢正性调节介质cAMP、PGE2的分泌,促进内源性AVP的释放发挥解热作用;也有可能分别抑制内生致热源TNF-α、抑制中枢正性调节介质cAMP和PGE2的分泌而发挥解热作用。但其药效物质还需从不同成分类型、协同作用等方面开展深入研究,本文研究结果为初步探究毛萼香茶菜解热作用机制奠定了理论基础。