协同治理理论视域下“为官不为”治理初探

2019-03-06管志利

摘 要:“为官不为”的产生是多种因素共同作用的结果。为破解这一难题,应以协同治理的三维层次理论为指导,提高官员伦理道德修养和依法履责意识,持续推进体制机制创新,加快构建和完善相关制度体系。

关 键 词:“为官不为”;责任框架;协同治理;“为官有为”

中图分类号:D262.6 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2019)02-0038-07

收稿时间:2018-12-03

作者简介:管志利(1976—),男,湖南衡阳人,中共长沙市委党校副教授,研究方向为政治社会学、基层治理。

基金项目:本文系2018年湖南省哲学社会科学规划课题“新时代湖南社区治理中的协商民主机制研究”的阶段性成果,项目编号:18YBA428。

“为官不为”,一般指官员未能正常履行或不履行职责,不能很好行使权力或者放弃使用权力,在本职岗位上无所作为的情形,其本质在于岗位履职的主体性缺位导致权力行使无法满足群众需求、无法适应社会治理的新变化。“为官不为”是一种历史现象:唐朝时既有口若悬河但毫无建树的“模棱宰相”苏味道,也有清正廉洁却无所作为的“伴食宰相”卢怀慎;北宋時既有不献策略、惟上是从的“三旨宰相”王珪,也有放荡享乐、不理政务的“浪子宰相”李邦彦;明宪宗时有混日子的“纸糊三阁老”和“泥塑六尚书”;鸦片战争时有迷信占卜的“六不将军”叶铭琛;如此等等,不一而足。目前,“为官不为”者也大有人在且危害极大。对此,十八届四中、五中全会提出“要坚决纠正、着力解决干部不作为、乱作为”。十八大以来,习近平总书记不断告诫党员干部应该对“为官不为”感到羞耻,要为官一任、造福一方,要敢想、敢做、敢当,要知晓为官做事的尺度,要克服本领恐慌。2016年1月,习近平总书记在省部级领导干部专题研讨班上提到“为官不为”时特别强调“这个问题极为重要也十分紧迫”。

一、“为官不为”的多维认知

“为官不为”作为官僚体制的顽症,既是政治问题,也是社会问题。如在扶贫领域,“为官不为”表现为对项目建设不履行监督管理责任、对扶贫政策和工作进展情况掌握不够、对惠农政策宣传不力、扶贫工作参与少、落实帮扶计划和政策措施不到位等。目前,国内学界对于“为官不为”的研究呈“集中化发展”趋势。有学者根据等报酬原理,从激励行为报酬体系的改变、政府结构职位设置的不合理、考核监督主体的多元化等角度来理解“为官不为”现象;[1]有学者从行政责任理论视角认为造成“为官不为”的主因在于干部管理机制的缺陷、权责界定模糊不清、问责惩戒力度软化、自身素质滑坡等,强调要进行内外控制;[2]有学者从独立行政人格的新视角根据独立行政人格“乐于作为、善于作为、勤于作为、勇于作为”四个方面的表现提出从加强个人修养、构建服务型政府、提供科学合理的制度、培育先进的行政文化方面加以构建;[3]有学者运用系统分析框架提出构建一个“五位一体”的长效治理机制,即“敢于作为的容错机制、能于作为的培训机制、甘于作为的保障机制、勇于作为的淘汰机制、乐于作为的道德机制”;[4]有学者认为“为官不为”的主要原因在于三个方面:一是执行政策态度不积极导致行动上观望、内心抵触,二是认识新问题不到位,导致行动上消极、信心不足、缺乏担当,三是应对新问题的能力和方法欠缺导致行动上瞻前顾后、怕这怕那、敷衍塞责。[5]

习近平总书记将“为官不为”概括为三种表现类型:能力不足而“不能为”,动力不足而“不想为”,担当不足而“不敢为”。学界对于“为官不为”的基本类型划分,较有代表性的有三种:一是根据“为官不为”的性质状态划分。如有学者认为“假作为、乱作为、选择性有所为有所不为”等形式虽然存在,但“为官不为”仍以“不会为的怠政、不肯为的懒政、不敢为的怕政”为主要表现形式。[6]二是根据“为官不为”者的行为表现划分。因这种提法是基于“为官不为”者的行动,而行动具有多变性和组合性,故此种划分一般倾向于多类型划分。有学者将“为官不为”归纳为四种类型——避事型(不想为、不会为)、谴责型(不想为、不敢为)、避难型(不想为、不会为)、避险型(不想为、不敢为、不会为);[7]也有学者按行为特质将“为官不为”概括为“当为不为、慵懒以为、为而不够、利我必为、为所欲为”五种类型,其中“为所欲为”为害最烈;[8]还有学者因“为官不为”者的行为表现最终将体现在行政行为上而从法律界定的角度把行政不作为分为“行政立法、行政执法、行政复议、行政应诉”当中的不作为。三是根据制度职责划分。有学者从岗位职责视角将“为官不为”分为三个梯类:现行考核制度可以触及的基本职责不作为、现行考核制度难以触及的弹性职责不作为、现行考核制度无法触及的奉献职责不作为。而根据“为官不为”者的不同职务层次又可划分出三种类型:党政正职干部在“决策部署、全局把握、队伍建设、联系基层”等方面表现出来的“为官不为”,副职干部在“工作方法、参与决策、分管工作、目标定位”等方面表现出来的“为官不为”,中层以下干部在“承揽工作、正常履职、服务意识、责任意识”等方面表现出来的“为官不为”。[9]

二、“为官不为”的原因分析

(一)制度设置不完善

⒈行政法律制度体系不健全。十八届四中全会《决定》提出要完善行政组织和行政程序法律制度,这需要通过科学立法来加以规范。然而,我国的行政问责法律规范仍有缺失,规范行政权力运行的《行政程序法》至今尚未出台。

⒉与党员干部利益密切相关的制度设置不科学不严密。马克思说过,人们奋斗所争取的一切,都与他们的利益有关。党员干部既要讲党性,也要讲物质利益;既要讲道德感召,也要讲现实激励。工资福利增长制度是否合理、职务晋升制度是否有偏差、绩效考核制度是否公正、岗位权责设置是否清晰和对等,都与党员干部的现实利益密切相关。然而目前,与党员干部利益密切相关的制度在设置上尚不完善,政商交往界限还不清晰,这极可能成为压抑干部动力与活力的沉重羁绊。

⒊与党员干部考核评价和升迁等紧密联系的激励机制缺乏科学性、可操作性及相关配套机制,严重影响了他们干事创业的积极性。如一些单位在年终考核时重结果轻过程、重主观投票轻业绩展示,在采取“民主考核制”形式进行评定时或优秀或良好或合格,不合格的几乎没有,甚至某些“为官不为”者因其“好人缘”而在考核提拔中胜出,这种“逆淘汰”现象使得本来想有所为的干部产生了“愤而不为”的行为反应。

(二)监督问责制度弱化

问责方式有同体问责和异体问责两种。同体问责是系统内部对党员干部的问责,目前来看在不同层次上都存在监督“远、软、难”问题,且问责主体不明确,重有错追查,轻无为追责;异体问责主要是指人大监督、社会监督、党际监督、舆论监督等,目前来看人大的问责职能尚未得到足够重视,其他各种监督也多是对于显性“为官不为”行为的监督,对于隐性“为官不为”行为的监督力度不足,被问责的官员时常“带病复出”或“带病提拔”。另外,那些“为官清廉”喜做“老好人”的党员干部被问责的机率很低,被媒体称为“非主流”,如党的十八大后因“玩忽职守”被双开的童名谦。

(三)少数党员干部宗旨意识淡薄,党性原则缺失、党性修养不强

⒈有些党員干部的宗旨意识、公仆意识和服务意识淡薄。党员干部的宗旨就是造福于民,造福于民就要大公无私。而“为官不为”者通常为追求一己私利而不顾人民群众利益,喜好短期投机以求快速升迁,没有处理好“公私关系”,只知当官做老爷,心中无人民群众、无责任。如前江苏建设厅厅长徐其耀曾宣称“要搞短期效益,要鼠目寸光”“要不知疲倦地攫取各种利益”,这就完全丧失了“民本意识”和“公仆意识”。

⒉有些党员干部党性原则缺失、党性修养不强。党性是党员干部立身、立业、立言的基石。党性标准涉及到很多方面,具有正确的世界观是其中极其重要的一条。然而,“为官不为”者通常奉行“金钱至上”和“权力至上”的世界观,这直接影响到其人生观、价值观、事业观、政绩观的正确性和科学性,从而影响到其政治立场的坚定性、理想信念的崇高性、思想理论的科学性、为政用权的廉洁性、道德品行的高尚性,进而影响到其工作态度的客观性,最终导致“为官不为”。

⒊少数党员干部能力素质不高。随着新技术、新业态、新模式的不断产生,一些不注重学习的党员干部的能力素质越来越不适应新形势发展的要求,对很多新生事物不了解、不熟悉,也不想去了解熟悉,更谈不上深入钻研。一些党员干部存在理论知识体系不健全、生活实践经验欠缺等多重软肋,致使其在新形势新问题面前束手无策,摸不清新规律、进不了新门槛、学不懂新知识、掌握不了新本领,只能用老办法、老模式、老框框来敷衍应对,进而导致其做事缩手缩脚,凡事等待上级指示、观看同级施策、推给下级执行,想方设法投机取巧,逃避责任,缺乏应有担当。

⒋个别党员干部奉行躲事躲责的“官场哲学”,不思进取。党的十八大以来,全面从严治党体现出“全覆盖、全方位、全过程、全周期,制度要严、机制要严、纪律要严、执行要严,建党与治病并重、治标与治本相结合”等特点,契合了习近平总书记提出的“不断培厚良好政治生态的土壤”的目标。全面从严治党使得关系学、厚黑学等庸俗的政治文化难以获得生存空间,个别党员干部由此倍感“官不聊生”,滋生了“和稀泥”式的工作惰性,明哲保身以求“安全着陆”,不求有功但求无过。

三、运用协同治理理论治理“为官不为”的对策建议

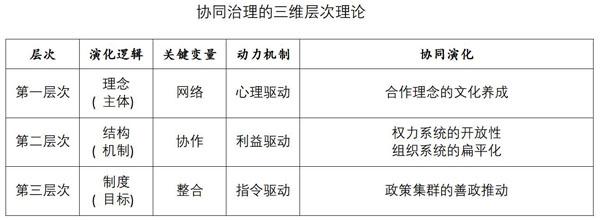

鉴于“为官不为”的危害性及其产生的复杂性,习近平总书记要求各级党委要“不等不拖,辩证施策,尽快扭转”,同时强调对党员干部“加强精准化教育培训,把严格管理和热情关心结合起来,要求切实做到三个‘区分开来”。对此,笔者认为,要想有效治理“为官不为”,进而打造有为政府和锻造有为干部,必须进行系统化综合治理,而协同治理的三维层次理论为实现这个目标提供了很好的方向指引(见下表)。

(一)强化理念基础

⒈提高党员干部伦理道德修养。首先,教育是基础。要通过分期分批、富有针对性地对党员干部进行常态化、精准化的行政伦理培训,使其形成行政责任道德意识和行政伦理观,进而成为具有独立行政人格的行政责任主体。其次,法治是保证。要重点加强行政道德立法和行政伦理制度建设,通过法律法规控制和党纪党规约束来遏制道德失范行为。再次,监督是关键。要加强和改进对党员干部的行政责任监督,以党内监督带动党外监督,打造一支勤勉履职、敢于担当、勇于创新、积极有为的干部队伍。

⒉增强党员干部责任担当意识。习近平总书记提出了好干部的五项标准——“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”。其中,“信念坚定”能够夯实“为官有为”的心理驱动机制,“敢于担当”能够展现好干部的责任意识。为此,应通过理论教育、思想教育和行为调控,使党员干部从心理上认同责任伦理,认识到“不作为”是一种贪腐、失德和耻辱,从而彻底扭转对权力和责任关系的错误认知。

(二)优化治理结构

⒈强化法治保障机制。第一,完善规范权力运行的法治体系。一方面,完善与公务员相关的法律。加快行政立法、执法、司法领域的法治建设步伐,推动立法的民主化与科学化;另一方面,推进政务信息公开法治化,严格落实权力清单、负面清单、责任清单制度,规范工作流程、明确岗位职责和服务规范。第二,推进绩效管理法治化。“为官不为”的实质就是权力异化,与腐败问题属于同质问题,对其进行治理的根本措施就是绩效管理法治化。具体而言,应在法治化的轨道上从绩效预算法定化、绩效审计全覆盖、第三方评估优化与完善、绩效信息公开透明以及干部任用与考核奖惩挂钩、公众参与问责机制、激励机制构建等七个方面采取综合治理的方式来治理“为官不为”。第三,实现政商关系法治化。明确权责界限,同时明确政企关系的边界,避免权责关系失衡,澄清工作中合法与非法的模糊区域,逐渐淡化党员干部与企业家之间的人情关系,推动建立“亲、清”新型政商关系,从而保障政商之间敢于交往且坦诚无忧,进而实现政商合作,避免失职渎职行为。

⒉完善考核评价机制。一要调整考核导向,从主要考核“经济GDP”的单一化考核向“民生GDP、生态GDP、法治GDP、党建GDP”等综合考核转变,推动党员干部追求“全面有为”。二要完善考核方法,从“唯票论”等“过于单一主观、权力易于恣肆”的平面化考核方式向“群众口碑、实绩展示、领导评价、专家考评”等更为公正客观的立体化考核方式转变,实现“平时——专项——年终”考核相结合,促使考核更加科学合理。三要优化考核过程,实施差别化考核,把考核结果与考核对象的利益紧密挂钩,以激发党员干部的干事热情。

⒊严格落实党员干部问责机制。治理“为官不为”,要辩证施策、依法依规,实现惩罚与教育并举、治标和治本有机结合,用好问责利剑,净化党内政治生态。一方面,要坚持问题导向,重点纠正和治理当前群众反映强烈的“为官不为”问题,促进社会监督、舆论监督与问责过程相结合;另一方面,各级党委、政府和纪检监察机关要切实落实管党治党的主体责任和监督责任,从“为官不为”行为的“识别、认定、纠正、惩戒、通报”等环节入手,构建党员干部多元问责长效机制。

⒋完善容错纠错机制。2015年10月13日,在中央全面深化改革领导小组第十七次会议上,习近平总书記谈到完善考核评价和激励机制时指出:“既鼓励创新,表扬先进,也允许试错、宽容失败”。容错纠错机制是应对官员“不敢为”的重要制度设计,但其也面临着实践困境及与决策追责制之间的冲突。对此,应落实习近平总书记提出的“三个区分”原则,在“容错边界认定、容错主体选择”等方面构建更具操作性、更具实践理性的容错纠错机制,着重解决容错免责的“限度界定、程序生效、结果运用以及公信度释放”等难题,通过“限度上合理划定,程序上现实规制,结果运用上规范到位,建立‘问责——纠错——容错平衡制度”等有效路径,构建有效的容错纠错免责机制。[10]

(三)加强制度保障

要有效治理“为官不为”,实现“为官有为”的善治目标,最紧要的是以良好的制度整合作保证。当前,创造良好的政治生态,尤其是理顺各种政策和制度之间的矛盾冲突,是全面深化改革的关键,更是在政策和制度环境上保护那些敢于担当的党员干部的关键。

⒈改革人事薪酬和岗位责任制度。第一,实行干部职务和职级薪酬并行发展制度。基层职务数量的有限性和工作的繁重性极易使那些难以实现职务晋升的党员干部产生倦怠心理,如果将职级与薪酬增长挂钩,则能大大激发他们的积极性。第二,实行能上能下的干部人事制度。贯彻落实中共中央办公厅印发的《推进领导干部能上能下若干规定(试行)》,加强对党员干部的行政职业道德和行政人格的考察,坚持“德才兼备、以德为先”的干部选任原则,坚决反对“唯票、唯分、唯GDP、唯年龄”的取人偏向,在“领导看好、组织培养、空降用人”等垂直化、常规化的选人用人方式的基础上,增加平级、下级和群众举荐的方式,任前公示增加“工作实绩”内容。第三,完善岗位责任制度和轮岗挂职制度。建立主体职能明晰、责任划分明确、工作量化精准的岗位责任制,为有效问责夯实基础。实行单位内部轮岗、跨部门轮岗和挂职制度,提高“能力账户”余额,以激发党员干部干事创业的动力。

⒉完善“为官不为”的问责监督制度。一是完善问责制度。出台治理“为官不为”的实施办法和实施细则,明确“为官不为”的概念内涵、适用对象范围和治理方针,分类颁布可以认定为“为官不为”的适用情形、处理方式和调查处理程序等。对“不作为”现象进行重点监督,形成全方位监督格局,建立对“太平官”的点名通报机制。二是加大公众参与监督的力度。公众参与既能汇集民众智慧、寻求决策认同,又能协调多元主体利益、监督行政权力不作为和乱作为,更能起到增强公众的政治责任感和培育公民精神的作用。在2010年《国务院关于加强法治政府建设的意见》中,公众参与被纳入为重大行政决策必经程序的五要素,在2014年十八届四中全会公报中公众参与又被置于重大行政决策“法定程序”五要素之首。因此,有效治理“为官不为”,应完善和创新协商民主机制,搭建线上线下相结合的公众参与监督平台,尤其要加强对“拍脑袋决策”的监督。

⒊构建“为官不为”治理评价制度。为了使治理“为官不为”的相关立法和制度措施更加有效和更具操作性,可尝试用五大理念做评价维度,即以创新性(治理体制的进步性和治理措施的创造性)、协调性(对各主体的激励——保障作用)、绿色性(节约成本和政治生态的净化)、开放性(与其他法律法规政策的衔接程度)、共享性(治理成果对全社会带来的正效应)等来评价治理体系的客观性和有效性,避免“为官不为”治理的盲目和低效。但解决“为官不为”的政策措施仅仅聚焦在政绩考核上是远远不够的,还应进一步推进全面深化改革,充分理顺中央层面和地方层面的权责关系,构建权责对等的体制机制,实现政绩考核的公平性和准确性,强化对“为官不为”者的监督和约束,加强对“为官有为”党员干部的激励和保障。

【参考文献】

[1]刘重春.“为官不为”成因及治理:基于等报酬原理[J].中国行政管理,2016,(01):14.

[2]苏忠林.基于行政责任理论视角的“为官不为”现象探析[J].中国行政管理,2016,(01):13-14.

[3]王丹,段鑫星.独立行政人格构建——破解“为官不为”的新视角[J].领导科学,2016,(23):22-24.

[4][9]徐敏宁,王世谊.“为官不为,廉而不勤”的梯度分类剖析与长效治理机制[J].中国党政干部论坛,2016,(04):40-42.

[5]燕继荣.官员不作为的深层原因分析[J].人民论坛,2015,(15):22-25.

[6]金太军,张健荣等.“为官不为”现象剖析及其规制[J].学习与探索,2016,(03):42-47.

[7]边宇海.“为官不为”现象思想根源探析[J].毛泽东邓小平理论研究,2015,(04):51-54+92.

[8]丁少華.“为官不为”者角色定位[J].中国青年社会科学,2017,(02):25-30.

[10]石学峰.容错免责机制的功能定位与路径建构——以规制“为官不为”问题为视角[J].中共天津市委党校学报,2018,(05):8-13.

(责任编辑:刘 丹)

Abstract:Xi Jinping warned officials to be ashamed of “official Inaction”.Xi Jinping's series of speech should be examined in depth,It helps to dig out the theoretical source of Official Inaction.The formation mechanism of “official Inaction” is the result of a combination of factors.Gilbert's theory of responsibility framework provides a theoretical basis for analyzing its formation mechanism.The “three-dimensional theory of coordinating management” provides a theoretical source for solving the problem of “official Inaction”:Firstly,we must improve the ethical cultivation and legal responsibility of officials to strengthen conceptual basis;secondly,we must advance sustainably institutional mechanism innovation to strengthen governance structure.Thirdly,we must speed up building and improving the institutional system to strengthen Institutional guarantee.

Key words:“officials do not do anything”;the framework of responsibility;coordinating management;“official action”