甘肃中部高寒区覆盖栽培对马铃薯土壤酶活性及产量变化影响

2019-03-05陈和平窦俊焕郭天顺李芳弟颉炜清罗照霞齐小东

陈和平,窦俊焕,郭天顺,王 鹏,李芳弟,颉炜清,罗照霞,齐小东,吕 汰

(1.陇南市武都区农业技术推广中心,甘肃 陇南 746000;2.甘肃省天水市农业科学研究所,甘肃 天水 741001)

覆膜栽培一直以来作为甘肃中部高寒区旱作区农业节水栽培的关键示范技术,因地制宜的被应用到不同作物栽培中。马铃薯作为旱作农作物之一,其栽培技术及增产增收备受人们关注。天水是甘肃典型的旱作马铃薯种植区,由于受干旱条件制约,覆膜栽培就成为当地马铃薯抗旱增产的一项重要技术措施[1]。土地覆膜后,土壤质量、养分性状、生产能力、减药减肥等方面发生了哪些改变和优化,其中一些重要的土壤性状是否得到有效改善,成为研究者们关心的问题[2]。

土壤酶作为土壤生态系统中物质流和能量流的重要媒介,是土壤微生物和植物根系等产生专一生物化学反应的酶类物质。近年来,由于覆膜栽培能够达到增温保墒、增产增收的效果,覆膜栽培下的土壤温度、土壤含水量、土壤肥力、土壤酶及微生物区系变化特征方面的研究就成为人们关注的热点[3,4]。周丽霞和丁明懋[5]从揭膜时期的选择分析土壤酶活性的变化特征。孟立君和吴凤芝[6]从不同垄沟覆膜栽培分析了不同土层中土壤微生物数量及土壤酶活性变化特征。本研究通过甘肃旱作区马铃薯田间试验,研究不同种类地膜及覆膜栽培方式对马铃薯种植的土壤酶活性变化特征及产量的影响,以期为完善旱作区地膜栽培技术及地膜有效利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验设在甘肃省天水市中梁试验站(中梁镇何家湾村),该地区海拔1 650 m,试验地为山旱地,土壤为典型的黄绵土,前茬作物为冬小麦[1],其基础土壤养分状况为有效磷25.9 mg/kg,速效钾95 mg/kg,碱解氮54 mg/kg,全氮0.56 g/kg,全磷1.12 g/kg,全钾15.75 g/kg。研究表明,土壤N、P、K有效态的转运循环与土壤酶活性息息相关。

1.2 试验材料及来源

试验材料为马铃薯品种‘天薯12号’,为马铃薯一级种(G3),由天水市农业科学研究所提供。试验地膜选用厚度为0.008 mm、幅宽120 cm的聚乙烯吹塑农用白膜、黑膜和厚度为0.012 mm、幅宽120 cm的黑色降解地膜。秸秆选用小麦秸秆。

1.3 试验设计

试验采用完全随机区组设计,设5个处理,分别为:露地栽培(OF)、降解地膜覆盖栽培(DF)、黑色地膜覆盖栽培(BF)、秸秆覆盖栽培(SM)和白色地膜覆盖栽培(WF)。3次重复,小区面积36 m2(15 m×2.4 m)。播种整地前施尿素(总氮≥ 46.4%)224.9 kg/hm2、磷酸二铵(总养分N+P2O5≥ 64%)75.0 kg/hm2、有机肥(N+P2O5+K2O ≥5.0%,有机质≥45%)374.8 kg/hm2、农家肥(腐熟人畜的粪尿)14 992.5 kg/hm2。于2016年4月13日,按照不同覆盖处理打孔点播,6月19日结合培土起垄追施尿素(总氮≥46.4%)224.9 kg/hm2和磷酸二铵(总养分N+P2O5≥ 64%)150.0 kg/hm2,9月28日收获入窖。

1.4 试验方法

在马铃薯生长的成熟期采集土壤样品,分表土层(10 cm)、亚土层(20和30 cm)3个土层梯度,参考“S”形取样法,采取植株垂直下方土壤,每个小区5个采样点,将每区5个土样混合均匀后采集500 g;新鲜土样过0.2 mm筛后保存于4℃冰箱,用于土壤酶活性的测定。

测定土壤中脲酶、碱性磷酸酶、蔗糖酶和过氧化氢酶活性[6-8],其中土壤脲酶活性用靛酚蓝比色法测定(以每克土24 h产生的NH3-N毫克数表示);碱性磷酸酶活性采用磷酸苯二钠比色法(以每克土24 h产生的酚毫克数表示);蔗糖酶活性采用3,5-二硝基水杨酸比色法(以每克土24 h产生的葡萄糖毫克数表示);土壤过氧化氢酶活性采用高锰酸钾滴定法(以每克土消耗0.1 mol/L KMnO4毫升数表示)。酶标仪采用DNM-9602G型酶标分析仪。

1.5 数据处理

数据统计分析和作图分别采用SPSS 20.0和Excel 2010软件。数据处理采用单因素方差分析(One-way ANOVA)和邓肯氏新复极差检验法(DMRT法)进行方差分析和差异显著性检验(α=0.05)。

2 结果与分析

2.1 不同覆盖栽培模式马铃薯成熟期土壤表土层、亚土层土壤酶活性

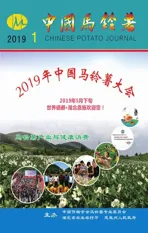

由图1可以看出,在表土层(10 cm)土壤中,BF处理蔗糖酶活性显著高于OF和DF处理,SM显著高于OF,其他各处理间差异不显著,OF和DF蔗糖酶活性较差,分别为8.22和9.39 mg/g·d;WF和DF过氧化氢酶活性与BF的差异显著,且活性较低,分别为0.88和0.97 mL/g·h;脲酶活性各处理间差异不显著;碱性磷酸酶活性WF与BF差异显著,酶活性较低,为5.9 mg/g·d。

图1 表土层(10cm)土壤酶活性Figure 1 Soil enzyme activity in topsoil(10 cm)

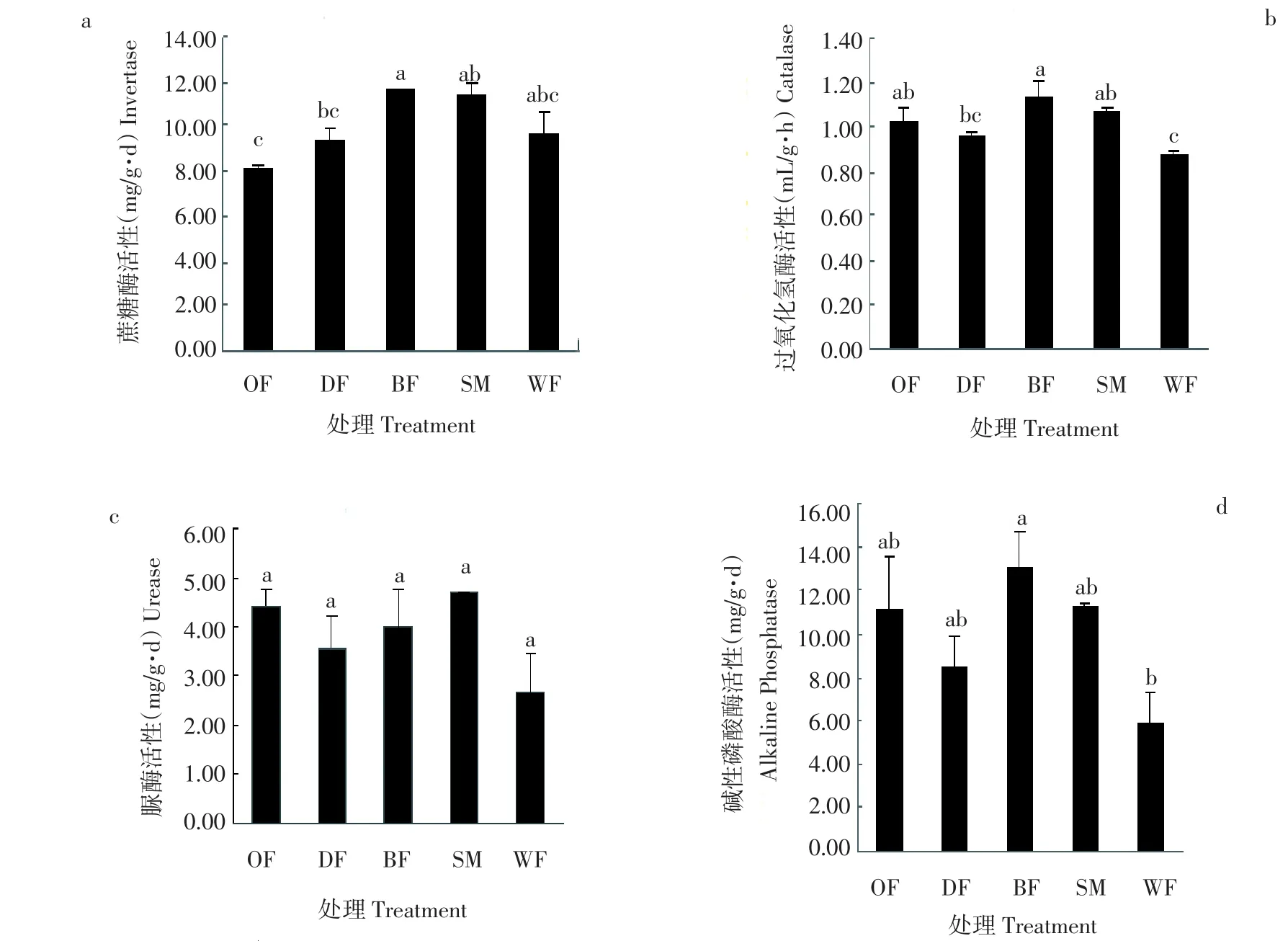

由图2可以看出,在亚土层(20 cm)土壤中,蔗糖酶活性BF处理与其他处理差异显著,为10.62 mg/g·d;过氧化氢酶活性SM和BF处理与DF差异显著,分别为1.28和1.16 mL/g·h,DF较差,为0.88 mL/g·h;脲酶活性各处理间差异不显著;碱性磷酸酶活性BF、SM和OF与WF差异显著,分别为16.01,13.43和11.66 mg/g·d。

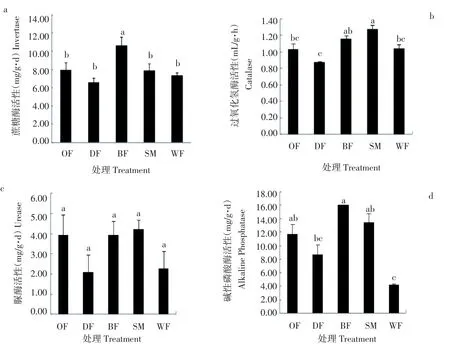

由图3可以看出,在亚土层(30 cm)土壤中,除碱性磷酸酶活性DF处理显著高于SM处理,其他酶活性各处理间差异均不显著,说明在较深土层土壤酶活性差异性明显降低,受作物及覆膜方式的影响变小。

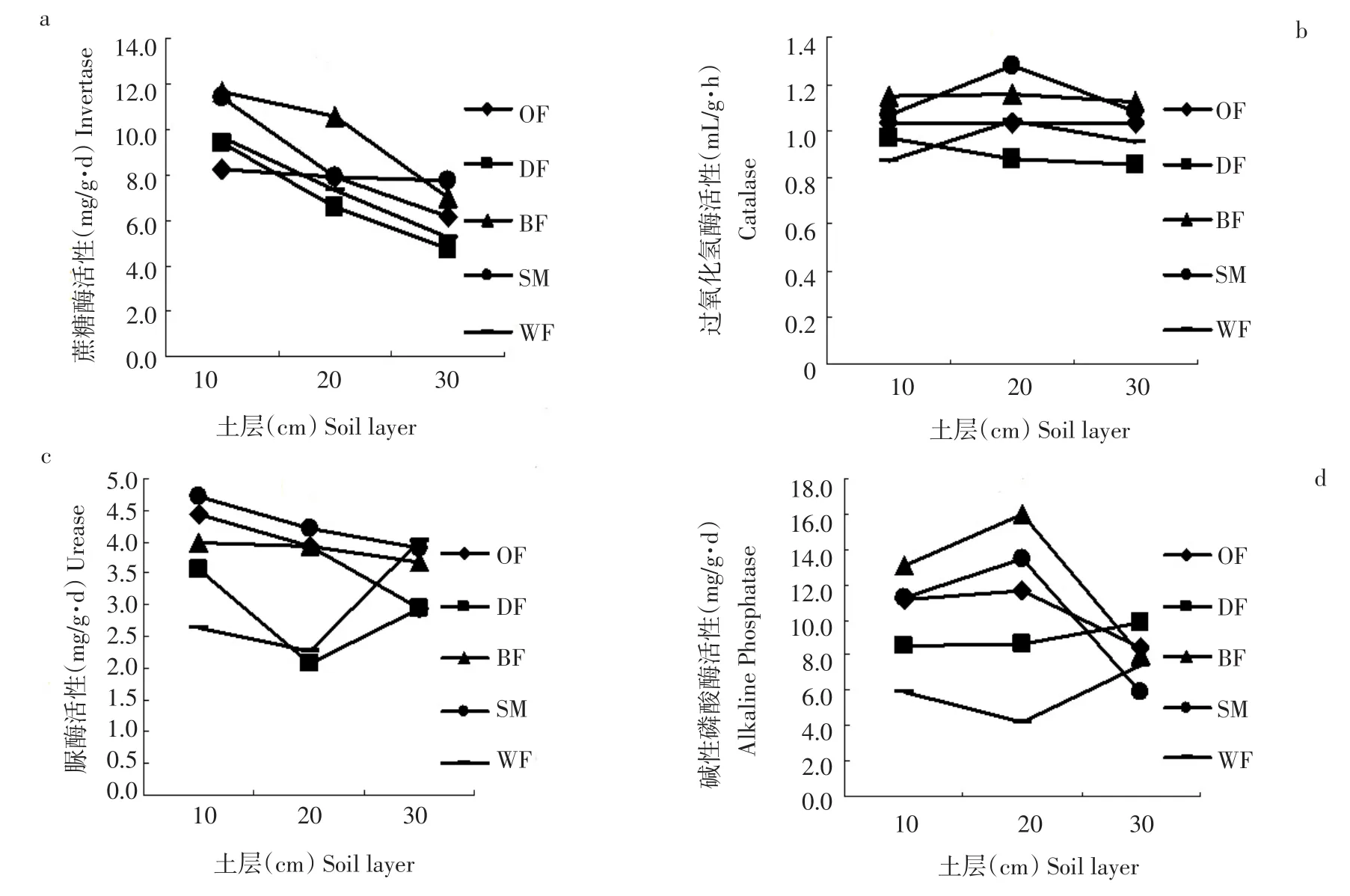

2.2 不同覆盖栽培模式马铃薯成熟期土壤酶活性垂直分布

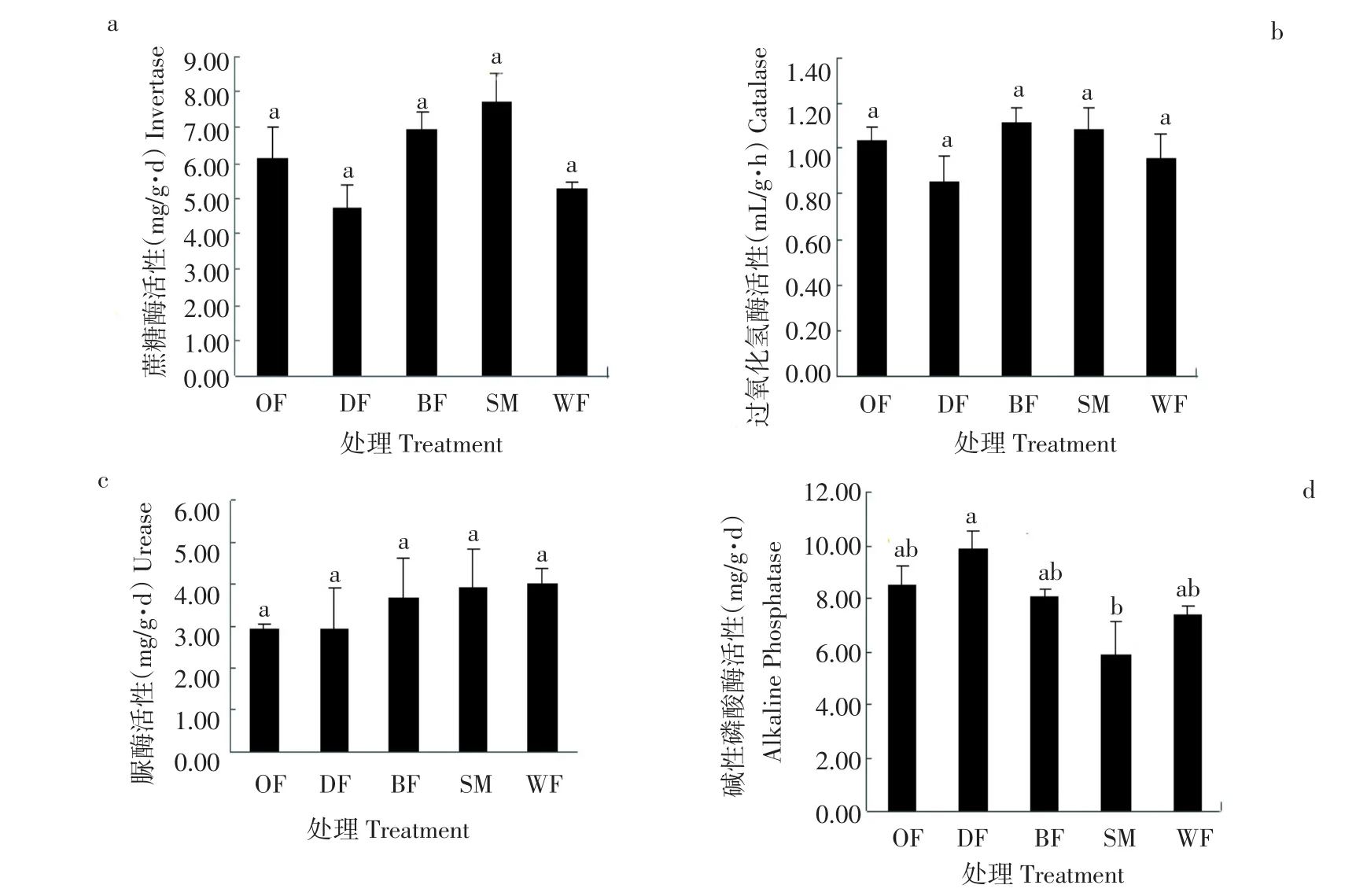

由图4可以看出,不同覆盖栽培处理在10,20和30 cm土层4种酶活性变化呈现出一定的规律性。随着土层深度增加,各处理蔗糖酶活性逐渐降低;DF和WF碱性磷酸酶、脲酶活性变化规律相似,表现为“先降低后升高”,其他处理降低;OF和DF过氧化氢酶活性降低,其他处理“先升高后降低”。

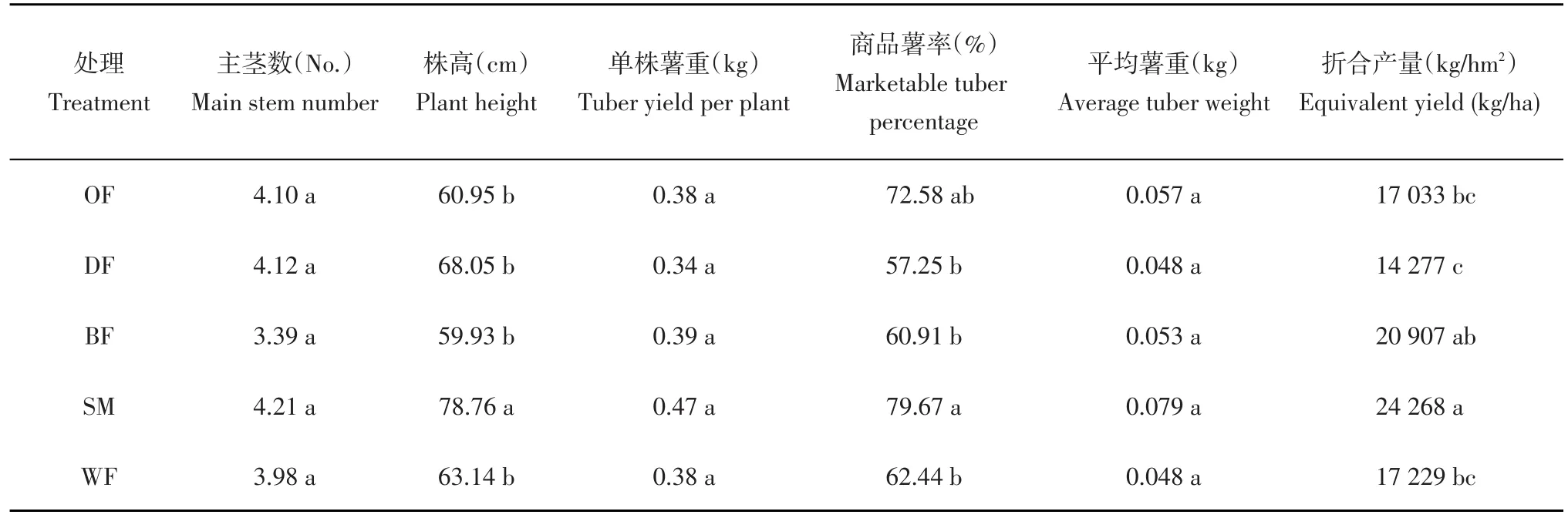

2.3 不同覆盖栽培模式对马铃薯产量构成的影响

由表1可知,各处理主茎数、单株薯重、平均薯重无显著差异,SM株高和商品薯率(除了OF处理)显著高于其他处理;与OF处理对比,SM处理各经济性状表现最好,说明秸秆覆盖对马铃薯产量影响要优于其他地膜,可能原因是秸秆覆盖能良好的保温、保水、降温及改变降水入渗等调节作用有利于薯块膨大,形成大薯,提高商品薯率,进而提高产量。

不同覆盖栽培模式对马铃薯产量影响不同,SM模式下马铃薯产量最高为24 268 kg/hm2,较OF增产7 235 kg/hm2,增幅为42.5%;其次为BF,产量为20 907 kg/hm2,较OF增产3 874 kg/hm2,增幅为22.7%;WF处理的产量为17 229 kg/hm2,较OF增产196 kg/hm2,增幅为1.2%。

图2 亚土层(20 cm)土壤酶活性Figure 2 Soil enzyme activity in sub-soil layer(20 cm)

图3 亚土层(30 cm)土壤酶活性Figure 3 Soil enzyme activity in sub-soil layer(30 cm)

图4 土壤(10,20和30 cm)酶活性的垂直变化Figure 4 Vertical changes in soil enzyme activity in soil (10, 20 and 30 cm)

表1 不同覆盖栽培模式对马铃薯经济性状的影响Table1 Effects of different mulching cultivation patterns on potato economic characteristics

3 讨 论

土壤酶作为土壤中物质循环和能量链流动的主要参与者,其活性大致反映了某一种土壤生态状况下生物化学过程的相对强度;测定相应酶的活性,以间接了解某种物质在土壤中的转化情况[9]。土壤蔗糖酶参与植物体内碳水化合物的代谢。蔗糖酶活性在土层(10~20 cm)活性最强,说明耕层土壤丰富的营养物质及马铃薯生长的活跃微环境区系对蔗糖酶活性具有重要作用;土壤脲酶活性常用于表征土壤的氮素情况,并能间接反映出土壤的生产力[10]。脲酶活性整体较低且随土层深度下降,推测马铃薯在块茎膨大过程中需要消耗大量的养分,出现作物与微生物争夺氮素营养的局面,此时的脲酶活性受到抑制,而DF和WF处理脲酶活性上升可能与土壤微生物的活动有关,刘飞等[11]也有类似的结论。土壤碱性磷酸酶主要参与土壤含磷化合物的合成及磷素循环。碱性磷酸酶活性在20 cm土层活性最强,可能与马铃薯根系生长有关;土壤过氧化氢酶活性表征土壤生物氧化过程的强弱。在整个土层过氧化氢酶活性较低且变化较平稳,说明不同覆盖栽培对于土壤中过氧化氢酶活性的表达影响效果有限。

引起土壤不同梯度酶活性变化不稳定的原因可能是因为不同的覆盖栽培模式改变了耕层土壤的结构,以及影响到马铃薯根系的生长分布变化,进而影响到土壤养分的利用及土壤微生物区系的改变,这与倪丽佳等[12]、曹莉等[13]的研究是相吻合的。

另一方面,温度也是影响土壤酶变化的一大因素。王学娟等[14]、王娟等[15]认为土壤脲酶与过氧化氢酶活性对地温很敏感。在马铃薯种植期,较低的地温持续较长,而生长旺盛阶段又持续高温,导致土壤酶活性变化特征出现较大的波动,影响了试验的稳定性。