基于科学实验的人机交互界面设计研究——以格力空调为例

2019-03-02王苗辉黄梅英

王苗辉,李 艳,宋 武,黄梅英,陈 莉

基于科学实验的人机交互界面设计研究——以格力空调为例

王苗辉1,李 艳1,宋 武2,黄梅英1,陈 莉1

(1. 华侨大学机电及自动化学院,福建 厦门 361021;2. 华侨大学美术学院,福建 泉州 362021)

针对人机交互界面设计的有效性进行分析。以基于科学实验的人机交互界面设计研究理论为基础,以格力柜式空调KF_72LW操作界面的改良设计为对象,通过问卷、心理模型实验、独立样本的任务模型对比实验等科学方法对柜式空调人机交互界面的可用性进行了研究。得出了空调人机交互界面框架设计不合理,各功能键的位置布局不合理。通过分析各实验产生的数据,科学确定了用户的需求及现有空调界面设计的问题,归纳空调界面改良设计的思路,并产生了改良交互设计方案,进而通过独立样本的对比实验数据分析,探讨了基于科学研究的改良设计的有效性。

工业设计;科学实验;人机交互界面;人因工程

随着技术的进步,人机交互研究成为工业设计领域的研究热点。交互设计关注的重点是经过设计的、合理的用户体验[1]。但在交互界面物理设计的层面,已有研究大多仍聚焦于外观形态,偏重于造型、装饰、概念等表征化设计,利用科学的理论和实验数据来进行交互设计研究则相对匮乏。

发达国家则通过利用实验仪器设备得出科学实验数据的方式,保障人机界面设计结果的科学性及可信赖性,进而支撑了整个设计行业的发展。这给我国人机界面设计研究的思路提供了参考。

1 理论基础

1.1 用户模型

人机交互的基本原则是以用户为中心进行设计[2]。为了确保用户在实际使用工业产品时,人机交互界面的安全性、有效性和舒适性,设计过程中应当全面考虑人、产品、环境三者之间的相互作用,充分考虑用户的学习过程、使用出错情况。因此,应建立合适的用户模型。在人机交互界面设计过程中引入用户模型研究,能很大程度改变传统的界面设计过程中以设计人员为主导,依赖新技术或新概念研发新的界面时所带来的用户被动适应新产品、重建心智模型的问题[3],即能使界面更好懂、更容易使用。

用户模型的研究包括了心理模型和任务模型2个方面的内容[4]。本文主要是通过了解用户在具体操作使用空调过程中的行为习惯及动作,研究其在操作前、中、后的知觉特性和认知特性来建立用户模型。具体内容是研究界面设计的信息是否存在冗余,信息显示的位置是否合适,完成指定任务的操作步骤是否合理,信息表达(图或文字)能否被使用者正确理解。

1.2 眼动追踪技术

眼动追踪技术是借助眼动仪对用户眼动轨迹进行记录和分析的一种技术,通过记录用户操作过程中兴趣点的注视次数、注视时间、第一次注视时间等数据,研究用户对交互界面的认知过程。可以从眼动路径、热度、信息量、任务用时和注视频率等方面对新旧界面进行实验,以定量实验方法评估新旧界面的优劣[5]。眼动仪的主要参数有热点图(反映了用户的关注点及关注时长,颜色越红表示关注的时间越长)、轨迹图、注视次数、总的注视时间等。总之,在完成指定任务的过程中,注视次数少、注视时间短、扫描路径和时间短则表明界面设计合理,用户容易使用且出错率较低。本研究采用TobiiX2-60C眼动仪对格力柜式空调操作界面进行可用性评估。

2 实验设计

首先,为避免传统的界面研发设计过程中以设计人员为主导而出现的主观随意的倾向,也为了更加充分地了解使用者对于柜式空调的操作界面的实际认知情况,采用了问卷法进行了调查[6]。本研究共发放问卷85份,有效回收问卷82份。

其次,结合眼动仪对格力柜式空调操作界面改良前、后进行了基于任务模型的可用性评估实验及两独立样本的对比实验。首先请6名未使用过此款空调且视力正常的被试者按要求寻找并确定仿真界面中的最为重要的开关键位置,并将调试好的眼动仪放置在被试者与仿真界面之间以获取被试的眼动轨迹图。然后,在细致分析用户真实使用操作界面时常见的操作行为的基础上,提炼了5个典型任务,分别为“打开空调开关”、“温度调至25度”、“模式调至制冷”、“定时1个小时”、“关闭空调开关”。以原始操作界面及改进后的仿真操作界面为对象,征召男女各半、视力正常且未使用过该型号空调的24名实验对象进行上述5个指定任务的模拟操作,录屏记录被试完成各任务的动作、操作时间、是否出错等信息,实验结束后进行深度访谈。

另选男女各15名试验者(为了避免实验误差及干扰,这30名被试者未参与用户模拟实物操作及眼动实验)进行心理模型研究实验,即让其参与界面设计[7],将结果进行数据叠加后提取公共因素,用户的心理模型可据此确定。具体方式是将原界面中的相关元素等比例打印(为了避免色彩对布局结果产生影响,元素为黑白打印,打印出来后把每个元素单独裁剪出来,并把界面中的元素打乱),让30名被试者对界面中的元素按照各自的理解确定其在界面中的位置,即进行界面的布局设计,对30份布局设计的数据进行图形化处理,重叠最多的位置体现了用户心理模型下的优化布局设计方案。

3 实验结果分析

3.1 问卷分析

统计发现,在中国南部城市,更多的用户使用空调的时间是夏季,秋冬季节对于空调的使用频率较低,制冷模式使用频率最高,占比90.2%。约75.6%的被调查者表示没有使用过空调的除制热、制冷以外的其他特殊功能;在使用过空调的其他特殊功能的用户中,60%的用户使用了“换气”功能,35%的用户使用了“干燥”功能,20%的用户使用了“辅热”功能,5%的用户使用了“其他”功能;占比65.8%的用户没有使用过空调的“环境”模式,甚至有近三分之一的用户对环境功能毫不知情;在使用过空调的环境模式的用户中,60.7%的用户使用的环境模式是节能,其次是客厅模式,占17.9%。

3.2 可用性评估实验分析

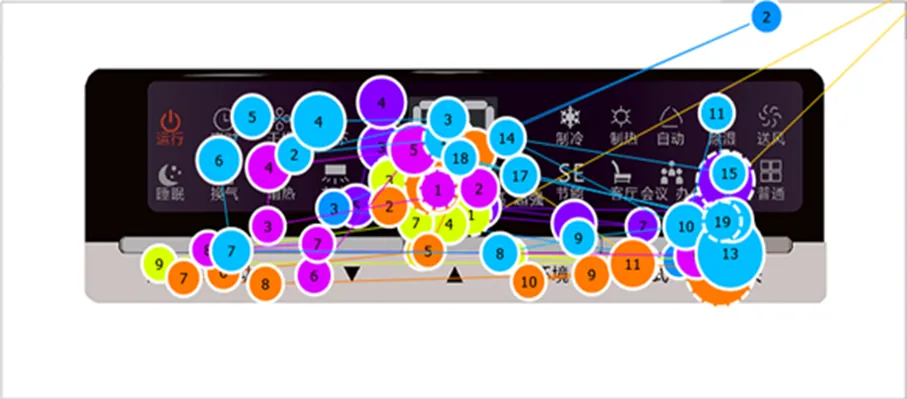

可用性评估实验中6名被试者的注视点轨迹图(图1)和注视点热点图(图2)显示,被试者注意力集中的区域为操作面板上温度显示的区域及开关件所在位置的区域,即图1各颜色小圆点重叠最为密集及图2热点图上红色标识的区域;图1所示的眼动轨迹圆圈里的数据从小到大的顺序体现了被试者观察时眼动的先后顺序,将这些点按从小到大的顺序连起来后形成的折线即为被试者的观察路径。对6名被试者的注视点数据综合分析后发现:被试者在寻找开关键的过程中,注视点移动的规律表现为先注意数字温度显示,再从左向右搜寻,最后是右边的开关键,视线搜寻路径变动较大,且不规则,表明了被试者在寻找开关键的过程中耗费了较多的时间及注意力,体现了开关键布局设计上的不合理,需要进行改善。

图1 注视点轨迹图

图2 注视点热点图

3.3 独立样本对比实验分析

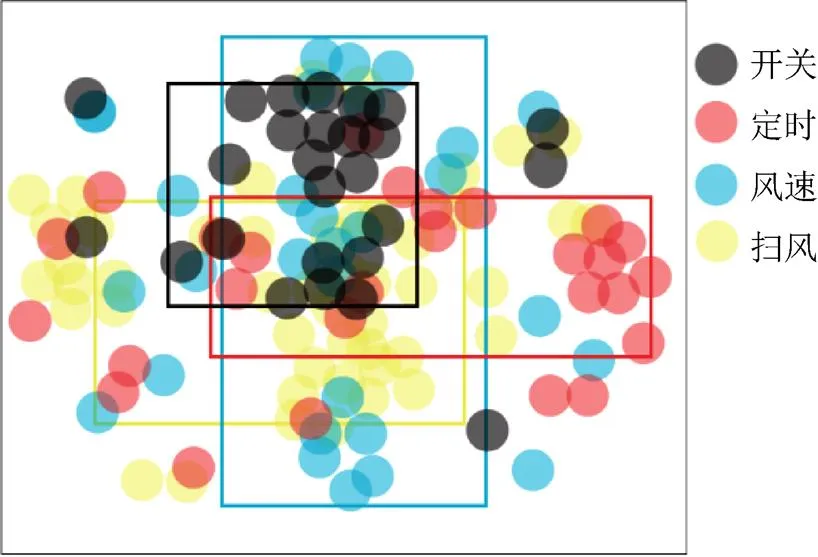

心理模型实验中30名被试者的实验数据图形化叠加处理的结果如图3和图4所示,其中不同颜色及透明度的圆点代表着不同的功能按键,圆点的数量代表着被试者的数量,不同色相和透明度的框线标识的区域是被试者布局设计方案重叠较多、共性较显著的区域。图形分析结果表明:在所有被试者关于按键布局设计的方案中,用来控制温度升降的加减键位置如图3所示的蓝色框线区域所示,且倾向于布置在整个界面的右方,并且上下排布;定时键与模式设置键则更倾向于放在两侧;开关键放在左上方,其他键没有明显规律。

在基于任务模型的简单对比实验中,被试者完成任务正确率80.00%,操作错误原因均由定时失败造成。根据实验观察得到,其中5名被试者在模式设置过程选择模式时,按键多按一轮才能选到需要的模式。根据实验后访谈得知:定时失败是由于定时1小时之后忘记确认定时或不知道确认定时,而按功能键直接关机。模式选择出现错误,且都是因为从自动模式选到制冷模式时需要连续按多次操作,出现了误操作或出错现象。

图3 按键排布的心理模型构建图

图4 显示排布的心理模型构建图

3.4 结 果

通过实验发现现有格力柜式空调调节界面设计中存在的主要问题有:空调柜机中的人机交互界面的框架设计不合理,用户在操作过程中不理解,从而导致操作出错;布局设计不合理,即重要的功能键比如开关键位置不明显,不容易被较快地发现,不常用的按键与常用按键的分布没有主次,逻辑关系不强烈;定时操作容易出错,制冷模式的操作需要多个环节且缺乏有效的信息提示。

4 基于科学研究的界面改良设计

考虑到格力空调柜机界面框架设计的合理性是影响用户使用体验及使用效率的主要因素,拟对柜式空调的操作结构框架进行优先级分类和重塑[8]。

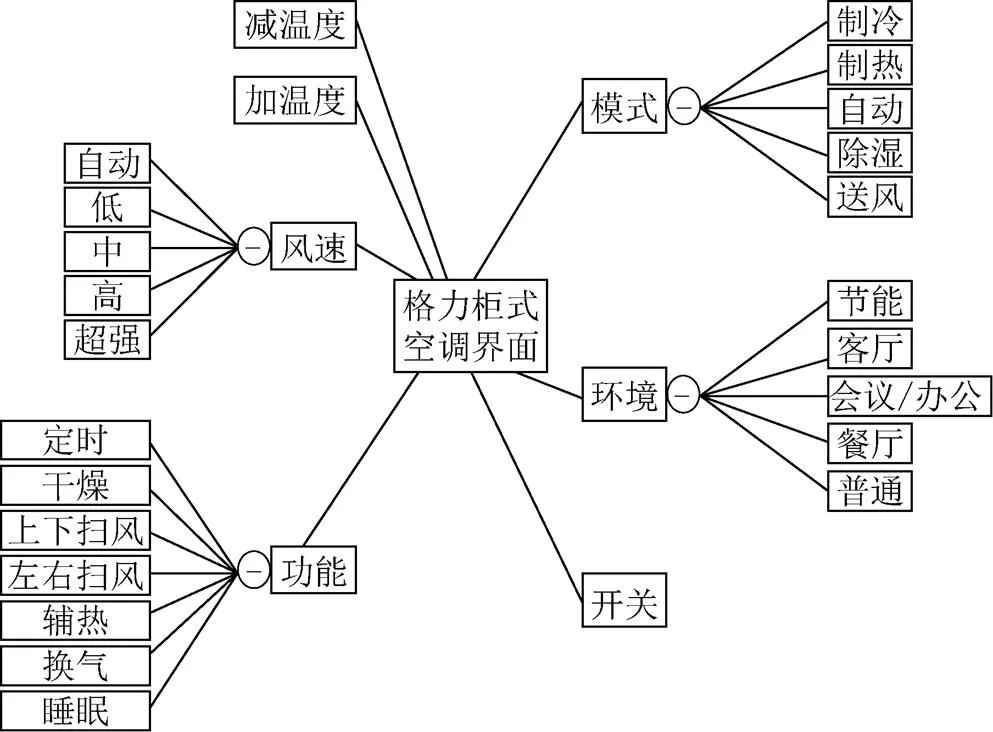

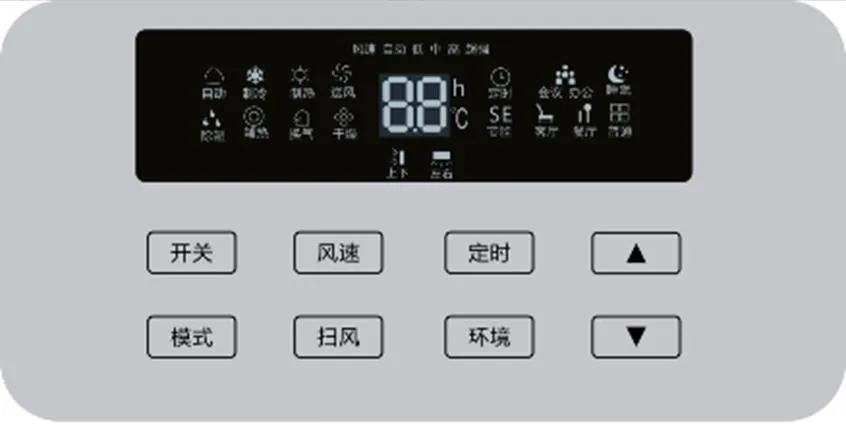

在格力柜式空调KF_72LW操作界面的原始框架中,各个功能的优先级没有完全遵循使用频率原则,例如使用频率较高的定时在功能级的下一级,界面框架设计的不合理性严重影响用户的使用体验及使用效率。本实验通过对用户心理模型的构建进行总结归纳,打破原始框架,对柜式空调的操作结构框架进行优先级分类和重塑(图5,6):通过将容易出错的定时功能和常用的扫风功能单独作为按键,减少界面选项和精确化操作[9];常用扫风功能根据界面设计一致性原则单独作为按键选择[10];将温度、风速等功能显示安排在居中位置(图7)。

图5 原界面的框架

图6 改良后的框架

图7 改良设计界面效果图

5 结 论

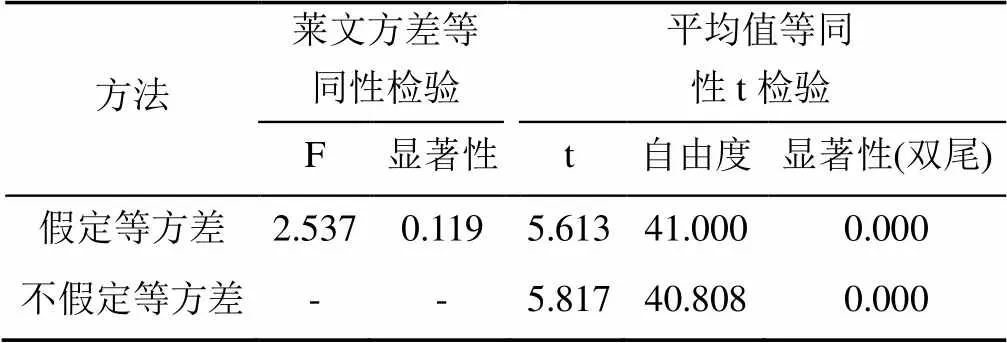

本研究通过2个独立样本的T检验以及方差分析,探讨界面设计改良前后被试者完成各项任务的总时间是否具有显著差异以及单个任务完成时间是否具有显著差异的指标来探讨设计改良的效果。为此,在SPSS24软件系统中,首先进行了改良前后完成任务的总时间这一变量进行独立样本T检验,分析结果见表1。

表1 改良前、后任务时间统计数据

从表1可以看出,改良前有效样本数为24个,完成各任务的平均时间为47.57 s;改良后的有效样本数为19个,完成任务所需总时间为28.05 s,比改良前减少了19.52 s,直观判断设计改良有较大的改善。独立样本检验结果见表2,由于其显著性水平为0,可以拒绝原假设,即可以认定界面设计改良前后完成各任务的总时间存在显著差异,改良具有显著效果。

表2 独立样本T检验

事实上,可以通过方差分析来印证这一推论。表3是改良前后对完成任务总时间的单因素方差分析结果。可以看到:观测变量完成任务总时间的离差平方总和是9 297.024。如果只考虑总时间单个因素的影响,则在总变差中,改良与否引起的可解释的变差为4 039.514,抽样误差引起的变差为5 257.509,其均方差分别为4 039.514和128.232,相除所得的F统计量的观测值为31.502,对应的概率p-值近似为0。由于显著性水平为0.05,则应拒绝原假设,即应认为改良前后完成任务的总时间存在显著差异,即改良后的完成任务时间与改良前有显著减少,改良是有显著效果的。

为进一步探讨各任务对于改良效果的贡献情况,可进一步进行多因素方差的均值比较分析,结果见表4,其中a1表示的变量为设计改良前后。由此可见,除任务2,改良后的其他4个任务的完成时间与检验值(总体均值)间存在显著差异,且明显优于平均水平;任务2的t检验统计量的概率p-值为0.104,大于默认的显著性水平0.05,因此不能拒绝改良后完成此任务的时间与总体平均时间不存在显著差异这一假设,即改良前后完成任务2的时间与均值差异不明显,但只是差异不明显,而不是说没有差异,完成任务2的均值与总体均值的时间差为1.58体现了这一点。

总之,通过均值比较可以得出:从5个任务的完成时间考虑,改良后与改良前有差异,且任务1、任务3、任务4、任务5与改良前有显著差异。从任务模型的角度考虑,改良后的方案总体上讲是有明显效果的,设计改良是有效的。

表3 改良前后完成任务总时间方差分析结果

表4 多因素方差分析均值对比结果(K矩阵)

(注:a为参考类别= 2)

6 结束语

本研究通过调查问卷、基于任务模型的独立样本可用性对比实验、心理模型研究实验及用户深度访谈等多种科学的设计研究方法,获取用户数据,在科学分析的基础上建立了用户在柜式空调操作界面使用过程中的心理模型及用户模型,以此为依据,进行了格力柜式空调操作界面的改良设计,并验证了改良设计的有效性。这种研究范式可为基于科学研究的人机界面设计提供参考。

另一方面,由于受应用项目本身的条件限制,本研究具有一定的局限性,主要是受实验样本总数及问卷投放范围的限制,导致问卷调查的结果具有较强的地域偏向,这可能对后续的实验设计产生了一定的影响,从而使得在此基础上展开的设计结果可能只适用于某些特定的区域。在今后的设计研究中,应想办法避免,以确保应用设计研究结论的普适性。

[1] 辛向阳. 交互设计: 从物理逻辑到行为逻辑[J]. 装饰, 2015(1): 58-62.

[2] 周将铭. 以用户为中心的新产品开发方法研究与应用[D]. 北京: 清华大学, 2013.

[3] 李乐山. 工业设计心理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004: 269-272.

[4] 刘青, 薛澄岐. 基于眼动跟踪技术的界面可用性评估[J]. 东南大学学报: 自然科学版,2010, 40(2): 331-334.

[5] 李映彤. 创作与设计[J]. 包装工程, 2004, 25(3): 139-140.

[6] 李笈熹. 遵循用户心理模型的产品交互设计[J]. 美术教育研究, 2016(3): 66-67.

[7] 周将铭. 以用户为中心的新产品开发方法研究与应用[D]. 北京: 清华大学, 2013.

[8] 蔡涛. 人人手中的斯金纳箱——操作性条件反射在手机界面设计中的作用[J]. 艺术与设计(理论), 2017(3): 87-89.

[9] 吕富强. 基于眼动追踪的ATM机界面通用性设计研究[D]. 杭州: 浙江理工大学, 2017.

[10] 孙林岩, 李志孝, 金天拾. 认知综合模型及其在人机界面设计中的应用[J]. 西安交通大学学报, 1997, 12(S1): 76-83.

Research on Man-Machine Interface Design Based on Scientific Experiment ——A Case Study of the Improved Design of Gree Air Conditioner Interface

WANG Miao-hui1, LI Yan1, SONG Wu2, HUANG Mei-ying1, CHEN Li1

(1. College of Mechanical Engineering and Automation, Huaqiao University, Xiamen Fujian 361021, China; 2. College of Arts, Huaqiao University, Quanzhou Fujian 362021, China)

This study analyzes the efficiency of the man-machine interface design based on the scientific and credible industrial design theory, taking the re-design of KF_72LW operation interface as an example. A series of methods were employed in the study including questionnaire, usability test, psychological model experiment, task model experiment and other scientific methods. The framework layer of the interface is found to be unreasonable, and the distribution of the keys illogical. According to the data generated from the experment, the design problems were identified and the interface was re-designed, then the efficiency of the re-design was approved by the independent sample comparison experiment.

industrial design; scientific experiment; man-machine interface; ergonomics

TP 18

10.11996/JG.j.2095-302X.2019010181

A

2095-302X(2019)01-0181-05

2018-06-28;

2018-07-17

中国高校创新创业教育改革研究基金项目(16CCJG01Z009)

王苗辉(1979-),女,湖南娄底人,讲师,硕士,硕士生导师。主要研究方向为人因工程、设计文化等。E-mail:wangmiaohui6596@sina.com

李 艳(1973-),女,辽宁沈阳人,教授,博士,硕士生导师。主要研究方向为设计学等。E-mail:liyan73@hqu.edu.cn