我国生育率的变动对劳动参与率影响分析

2019-02-28王静文

王静文

(南京邮电大学 社会与人口学院,南京 210046)

0 引言

一般来说,生育率的变动会直接影响到劳动力的供给。劳动力是经济增长的核心投入要素之一,通常是由一个国家的劳动年龄人口和劳动参与率直接决定的。随着2015年我国劳动年龄人口出现规模和比重的双重下降,公众的焦点一时间都转移到劳动年龄人口数量变动上,忽略了另一个关键性因素:劳动参与率。关于生育率与劳动参与率问题的研究重点仍放在对未来劳动力供给的预判上,相对来说,非常缺乏生育率变动对当前的劳动参与率、劳动力供给的影响研究;再者,关于生育率对当前的劳动参与率、女性劳动生产率的影响,现有的观点差异也较大。有学者表示,生育率与劳动参与率之间既有正向的作用也有反向的作用,至于最终是什么影响,还得具体问题具体分析。这些都为我们提供了较大的研究空间。

所以,到底中国的生育率调整、变动与当下劳动参与率之间的关系如何?他们之间的作用机制是什么,即为什么会有这样的关系?另外,是不是由于在目前的制度和经济结构变动下的中国,受多种因素的影响,使得我国生育率与劳动力参与率之间的关系真的表现出一定的“中国特色”?这些问题的解答不仅是对理论的完善,同时也对政策实施上的推进有指导和借鉴意义。

1 我国生育率和当前劳动参与率的变动及两者作用机制分析

总和生育率,是指一个国家或地区的妇女按照现在的生育水平,每个妇女平均一生内可以生育的孩子个数,该指标能很好地反映出一国的生育率水平。

劳动参与率,是经济活动人口(包括就业人口和失业人口)占劳动年龄人口的比重。这里的劳动年龄人口,本文统一使用国家统计局的统计口径:16岁及以上年龄人口。

1.1 我国生育率和劳动参与率的变动及现状分析

(1)我国的总和生育率先下降后略微上升。我国1980年开始实施一孩政策,总和生育率从1982年的2.53下降到2000年的1.45后;后从21世纪末,政府逐渐放开生育政策,先后实施“双独二胎政策”“单独二胎政策”和“全面二孩政策”,因此,总和生育率从2000年后微升至2010年的1.54(见图1)。因此,总的来看,我国的总和生育率呈现先下降后略微上升的趋势。

图1 总和生育率和劳动参与率的关系变化

(2)我国的劳动参与率先微升后下降,男性劳动参与率高于女性劳动参与率,女性劳动参与率下降速度大于男性。图1显示,我国的劳动参与率从1982年的78.14%上升到了1990年的79.01%,然后开始下降到2010年的70.09%,即总劳动参与率是随着时间的变化呈现出先微升后下降的趋势。分性别来看,同时期的男性劳动参与率高于女性劳动参与率。其中,随着时间变化,男性劳动参与率呈下降趋势,女性劳动参与率呈“倒U”型变化,女性劳动参与率下降速度大于男性。具体来看,1982年男性劳动参与率为86.95%,2010年则为78.16%,下降了约9个百分点,整体下降比较平缓。女性劳动参与率从1982年的70.91%上升到了1990年的73.99%,提升了约3个百分点;然后下降到了2000年的70.57%及2010年的63.73%,约10个百分点。

(3)因此,从与总和生育率的关系来看,我国男性的劳动参与率与总和生育率走势较为一致,呈正向关系,但总和劳动参与率、女性劳动参与率与总和生育率相反,即随着时间的变化呈现出先略微上升后下降的趋势。

1.2 我国生育率对当前的劳动参与率的影响机制分析

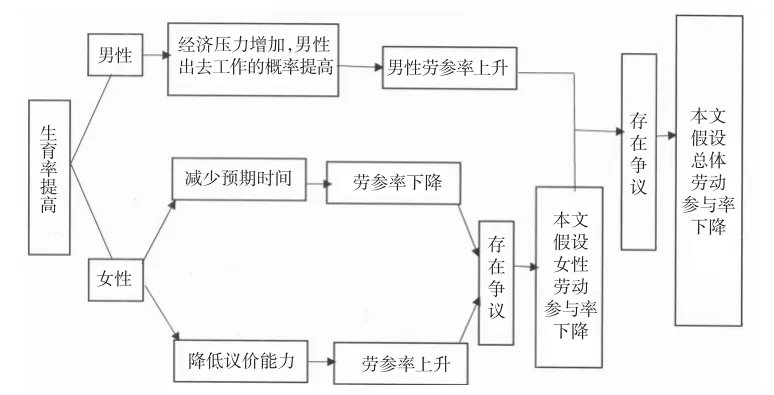

基于文献梳理和两者的相关性分析,并且从劳动力市场主体的性别视角出发,本文针对我国生育率影响当下劳动参与率的方向和机制进行分析和假设(见图2)。

图2生育率对当下劳动参与率的影响路径图

首先,生育率提高会增加当下的男性劳动参与率。由于生育率提高,抚养孩子需要的花费增多,尤其是在当下孩子养育成本加大的情况下,家庭的经济压力增大,此时家庭决策会使得男性更多地进入劳动市场,从而提高其劳动参与率。

其次,生育率提高会降低当下的女性劳动参与率,是由于:

(1)生育率提高会减少女性预期的工作时间,从而降低女性的劳动参与率。具体来看,女性会因生育造成求职率下降,工作时间减少,精力有限的情况下较易选择退出劳动力市场,从而降低劳动参与率。

(2)生育率提高,女性议价能力的下降会提高其劳动参与率。议价能力,即女性亲自从事各种非市场劳动给家人带来的福利价值与相应的市场劳动价值的比值。一般来说,生育率与女性的议价能力呈负相关关系。当生育的孩子数逐渐增加,女性在家待产及照料孩子、家人所带来的总价值会低于她工作获得的价值,议价能力下降,从而提高其劳动参与率。因此,而在其他条件不变的情况下,生育率提高能够增加女性的劳动参与率。所以,对于女性而言,生育率的提高有可能降低劳动参与率,也有可能提高劳动参与率。但基于我国的现有状况和上文相关性分析,本文预判,当生育率提高时,其劳动参与率降低的概率大于议价能力带来的劳动参与率提高的概率,最终导致女性的劳动参与率降低。

(3)因此,总的来说,生育率的提高对当下的劳动参与率的影响也是不确定的,要看具体影响程度的博弈。本文假设,女性对当下劳动参与率的负面影响会大于男性的正面影响,从而生育率的提高会降低当下的总劳动参与率。

2 数据与计量模型设定

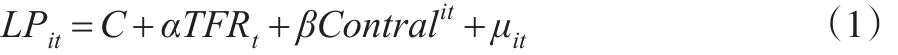

在机制分析和本文假设的基础上,为了验证生育率水平对劳动参与率的影响,本文构建如下计量模型:

式中,劳动参与率为被解释变量,用LP表示,下标t表示第t年,i代表全样本、男性和女性这三种分类群体。TFR是总和生育率,表示我国的生育率水平;Contral则是控制变量,通过控制社会经济等因素来考察其对劳动参与率的影响,其中全样本、男性、女性的控制变量略有不同;α、β分别表示总和生育率和控制变量与劳动参与率的关系系数;μt为随机扰动项,C为常数项。

对于模型中各变量的阐释及数据来源,具体如下:

(1)劳动参与率为本文的被解释变量,根据“经济活动人口/16岁及以上劳动年龄人口”公式计算得出。其中,经济活动人口来自于中国统计年鉴数据,考虑到数据可得性和数据的精确性,1978—1989年的16岁及以上劳动年龄人口参照南进亮(2002)的研究结果,1990—2015年的数值根据中国统计年鉴计算。这里要说明的是中国统计年鉴上是从15岁划分年龄界限,所以实际上这里的劳动年龄人口数据是15岁及以上,存在1年的误差。

理论分析表明,不同性别的劳动参与率对生育率变动的反映不同。根据本文研究需要以及数据的可得性,除了总的劳动参与率,还选取了分性别的男、女性劳动参与率水平作为研究对象。其中,mlp为男性劳动参与率;flp为女性劳动参与率。1978—1995年的男性、女性劳动参与率同样借鉴南进亮(2002)的计算结果,1996—2014年的数据参见世界银行数据库,2015年的数据根据趋势外推计算得出。

(2)本文的核心解释变量为生育率,用总和生育率TFR表示,数据来自世界银行数据库;根据现状分析和理论分析,这里假设:总和生育率TFR与总劳动参与率呈正相关;与男性劳动参与率呈正相关、与女性劳动参与率呈负相关。

①经济发展水平和收入状况是影响劳动参与率的重要因素。一般来说,经济发展水平和人均收入水平对劳动力参与率的影响具有“倒U”型曲线特征。当一国或地区的经济发展水平较低时,经济的增长带动就业增长,高工资和良好的就业市场吸引更多的劳动者进入,劳动力参与率随之上升;而当经济发展达到一定水平后,由于闲暇对劳动的替代,随着经济发展、收入提高,劳动力参与率不升反降。也有学者直接指出人均GDP对劳动参与率有负影响。由于时间序列数据对变量个数和样本个数的关系有较强的约束性,本文选取人均GDP(p_gdp)这一变量控制住经济发展水平和收入状况对劳动参与率的影响,同时也可以根据其与劳动参与率的关系正负来判断我国处于“倒U”型曲线的哪一部分。这里已经以1978年为基期(1978=100)对数值进行平减化处理。

②已有研究表明,人口年龄结构与劳动参与率呈负相关。即,人口抚养比数值越大,代表每一个劳动力所要供养的人越多,老年人口所占的比重越大,对劳动参与率有负面的影响。因此,本文选取人口抚养比这个指标(dr)反映人口年龄结构对劳动参与率的影响进而加以控制,数据来自世界银行数据库。

③不少研究指出,当产业结构以第三产业为主,且第三产业的比重日益增加时,劳动参与率会因为创造出来的大量就业岗位的增加而增加。本文选取ser表示第三产业产值占GDP比重,反映当前的产业结构,以控制其对劳动参与率的影响。

④就业率是就业人员数与经济活动人口的比值,它能充分的反馈目前的就业形势。一般而言,就业率高,就业市场良好,对劳动者的吸引力越大,劳动参与率提高。本文将就业率(empr)指标作为影响劳动参与率的控制变量之一,其数据均根据中国统计年鉴计算得出。

⑤劳动参与率除了受到外部社会经济环境影响,还与个人禀赋息息相关,如劳动者受教育程度、专业技能等。根据一些学者的研究,高等教育发展与劳动力参与率之间的关系呈现“U”型曲线特征,即在达到一定的程度之前,受教育水平提高对劳动参与率有负面的影响。但对此也有学者持相反意见,即高等教育的增加使得总人口参与率下降。本文选取每十万人口高等学校平均在校生数(coll_stu)指标来反映当前的受教育水平、尤其是高等教育水平,以控制其对劳动参与率的影响。

⑥此外,在进行家庭决策时,女性是否进入劳动力市场与家庭中的男性在劳动力市场的状况息息相关,因此,本文在分析分性别的劳动参与率时,加入了另一性别群体的劳动参与率;同时,生育事件对男女两性的劳动参与率都有直接的影响,从而女性劳动参与率会受到生育和男性劳动参与率变动的叠加影响。当生育率波动时,男性的劳动参与率势必会对女性的劳动参与率产生更大的影响。因此,在分析分性别的劳动参与率时,还将总和生育率与另一性别群体的劳动参与率的交乘项一同纳入模型。

因此,最终本文进行回归分析时所依据的三个模型如下:

以文创集群触发国际化创新活力。突出“文化+”战略为主题,以文旅、文商、文科、文创、文艺、文教等跨界产业为载体,打造数字影音、游戏动漫、广告传媒、文化演艺、会展服务等主导的文创集群,形成多个多样化的文化发展平台,谋划前沿性、创新性、跨界性的综合示范园区,全面推动文化与科技融合发展。加大自主品牌产权保护力度,知识产权巡回法庭正式挂牌,及时跟进商标注册、版权登记、专利申请,精准保护、精准开发、精准输出。

依照模型设定,我们对变量进行搜集和整理。为了缩小量纲、减少异方差,本文对非比率的数值进行对数化处理,各变量的基本统计量如表1所示。下一步就是将其代入到公式(2)至(4)中进行估计。

表1 变量的基本统计量和计算方法(N=38,1978—2015年)

3 模型估计与结果分析

本文以1978—2015年的时间序列数据为基础,选取普通最小二乘法(OLS)进行计量分析。为了克服时间序列间可能存在的平稳性和自相关等问题,本文的估计过程如下:先对各变量进行平稳性检验,在各变量满足同阶单整的条件下进行协整检验,通过后则表明可以直接对原始数据进行普通最小二乘法估计。

3.1 平稳性检验和协整检验

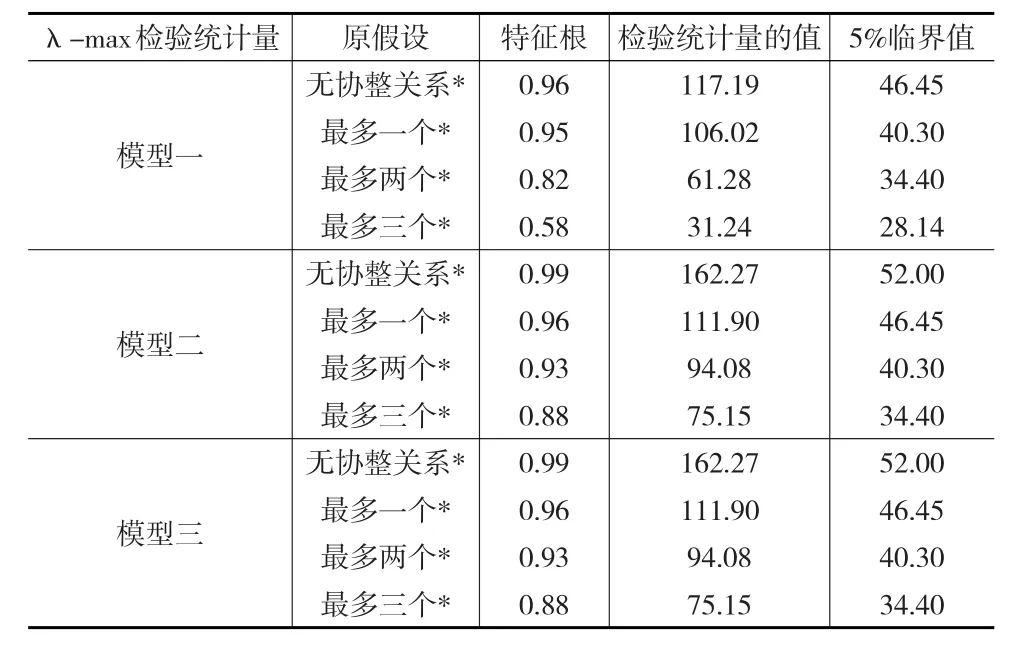

本文选用ADF法对时间序列样本进行平稳性检验,结果如下页表2所示,各变量的一阶差分值在10%水平上大于临界值,变量均满足一阶单整,可以进一步进行协整检验。

本文选用JJ多变量协整检验方法对模型进行协整检验。结果如下页表3所示,三个模型中的λ-max检验统计量均在5%临界值水平上拒绝了“无协整关系”的原假设,所以三个模型均通过协整检验,以此说明各变量之间存在协整关系,模型长期稳定均衡。

3.2 回归及结果分析

上述检验显示,模型均通过协整检验,变量间存在长期均衡的协整关系。因此本文接下来对三个模型进行最小二乘法回归分析,并利用拉格朗日乘数(LM)对三个模型的残差项进行自相关检验。结果显示,LM检验的统计值在5%的显著性水平上接受“无自相关原假设”,即扰动项不存在自相关,因而回归结果有效且无偏。且根据模型的拟合度可知,模型具有很好的解释力。具体结果如表4所示。

表2 各变量的平稳性检验

表3 Johansen-Juselius协整检验结果

3.2.1 核心变量:总和生育率对劳动参与率的影响

从表4可以看出,与理论分析和假设一致,总和生育率对总体劳动参与率、男性劳动参与率和女性劳动参与率的影响不同。控制其他条件不变的情况下,在生育率提高时,男性的劳动参与率会同步提升,而女性由于生育、照料多选择退出劳动力市场既而引起劳动参与率下降。两者的效应相互抵消一部分,但综合之后仍旧是生育水平对劳动参与率的负面影响居上。

此外,在其他条件不变的情况下,两性之间的劳动参与率是互相促进的,呈正向关系。但同时看到(交乘项表明),在生育率变动的影响下,两性之间的劳动参与率影响有所改变,生育率和一性别群体的劳动参与率对另一性别群体的劳动参与率会产生叠加影响。模型二显示,在生育率提高时,女性劳动参与率与男性劳动参与率呈负相关关系,女性劳动参与率的下降会推动提高男性参与率。男性从孩子即将出生这一因素中获得压力,从而增加其外出工作的概率。同样,从模型三可以看出,当男性的劳动参与率较高时,生育率的提高会更加剧女性劳动参与率的下降。也就是说,在家庭有就业人员和经济保障的前提下,女性生育时更容易退出劳动力市场。

表4 三个模型的回归估计结果

3.2.2 控制变量对劳动参与率的影响

对总的劳动参与率而言,人口抚养比取值增加,劳动参与率下降。因为随着人口年龄结构逐渐老化,退出劳动力市场的人越来越多;第三产业结构比重增大则会显著促进劳动参与率的提高;就业率的提升反映了较好的就业市场,因此对更多的人进入劳动力市场有积极的影响;高校在校生数与劳动参与率呈负向关系,表明我国尚处在“U”型曲线的左半边,教育水平还没有达到一定的程度。这里,人均GDP与劳动参与率呈负向关系,但不显著。说明,我国经济发展水平与劳动参与率的关系有从“倒U”曲线左半边转到右半边的趋势,更多的人关注和重视到闲暇的效应,但还不明显。

从分性别的劳动参与率来看,人口抚养比、就业率和教育水平对男、女劳动参与率均产生影响,但这些因素对分性别劳动参与率的影响有所差异。人口抚养比对男性劳动参与率与有显著正向影响,对女性劳动参与率呈负向相关。这表明老年男性退出劳动力市场的比例明显少于女性,这可能与目前的退休年龄制度相关;另外,就业率对男性的劳动参与率呈负向显著影响,与女性的劳动参与率呈正向显著影响。这表明,女性对就业市场的反映更为敏感。

此外,人均GDP和高校在校生数对女性均有正向的影响,对男性则有反向的影响。这意味着对女性而言,无论是收入水平还是受教育水平,总体来看还是要低于男性。其收入水平与劳动参与率的关系尚处在“倒U”曲线的左端上升阶段,受教育水平与劳动参与率尚处在“U”型曲线的左半边。

如现状部分所示,在2000年,随着总和生育率由下降转为上升后平稳波动,劳动参与率和总和生育率的关系也从正相关转变为负相关,因此它们在具体数量上的关系和影响是否存在转折点或拐点呢?本文通过结构突变检测发现,无论是总体还是分性别的回归中,均不存在两者关系的转折点。这表明他们之间的关系自始至终都是如此。即,我国的生育率对当下的男性劳动参与率有正向的促进作用,而对女性进入劳动力市场则有一定程度的抑制。总的来说,我国生育率对当下的总劳动参与率有负影响。

4 结论与讨论

整体上来说,我国的生育率水平与当下的劳动参与率之间为负向关系。具体来看,生育率提高对家庭养育孩子产生经济压力,对当下的男性劳动参与率有正向的促进作用,而女性因为生育、照料孩子,提供的劳动力时间和劳动参与率有所降低。这两种机制和影响相互博弈,最终女性的负面影响仍大于男性的正面影响,总体呈现生育率水平与劳动参与率的负向相关。据此,本文提出几点思考:

(1)生育率提高对未来劳动参与率及劳动力供给有正向的影响,但不能忽略当下的生育率调整对劳动参与率产生的冲击。在生育政策放松和调整期,政府应考虑到这一影响,做好应对就业市场变动的相关措施。比如,可以在提高男性劳动参与率这一路径上打开突破口。

(2)女性对生育率的变动较为敏感,在退出劳动力市场后和再次进入劳动力市场时,存在一定的“脆弱性”。所以,在全面放开二孩政策下,政府应关注到这些,完善女性生育的相关政策,让女性少一些后顾之忧。

(3)生育决策属于家庭决策和个人行为,还应结合微观视角验证本文提出的理论机制和假设,并将劳动时间这一维度纳入对劳动参与率要素的考量,进一步丰富生育率与劳动参与率关系的理论研究。