阿司匹林抵抗病人应用普拉格雷预防脑缺血发作的临床研究

2019-02-28

短暂性脑缺血发作是一种常见的缺血性疾病,其中部分病人如果不经过治疗或者预防会进展为缺血性脑卒中,临床进展的原因和动脉粥样硬化、动脉狭窄程度、微栓子的脱落等相关[1],所以一旦发现短暂性脑缺血发作需要进行抗凝二级预防[2]。阿司匹林是临床首选的心血管二级预防一线药物,但是随着应用的普遍性和广泛性,越来越多的报道显示服用阿司匹林后会有再发血管事件,这种服用阿司匹林无效的现象称为阿司匹林抵抗(AR),目前对于AR发生的机制还不十分清楚,临床针对AR病人常用方法是用其他抗血小板药物替代,阿司匹林负荷剂量或者联合用药[3]。普拉格雷作为一种新型的抗血小板药物,已经在2009年批准上市,但是目前少有针对AR病人疗效的评价报道。本研究观察普拉格雷单药替代阿司匹林对于AR病人二级预防的作用,为临床治疗和用药提供一定的参考。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准 纳入标准:符合第四次全国脑血管病学术会议修订的短暂性脑缺血发作诊断标准的病人[4];既往有阿司匹林使用史,并应用100 mg/d连续7 d以上;实验室检测花生四烯酸(AA)、二磷酸腺苷(ADP)及其诱导的血小板聚集率(PAG),其中0.5 mg/mL的AA诱导PAG>20%或者110 mmol/L的ADP诱导PAG>70%;既往无缺血性脑卒中病史。排除标准:患有哮喘、急性心力衰竭、心源性休克、严重肝肾功能不全;阿司匹林过敏;患有贫血、血小板减少等血液性疾病,具有明显的出血症状或倾向;正在使用氯吡格雷、华法林等影响血小板聚集的药物;哺乳期或者妊娠期妇女;病人依从性差,无法配合。

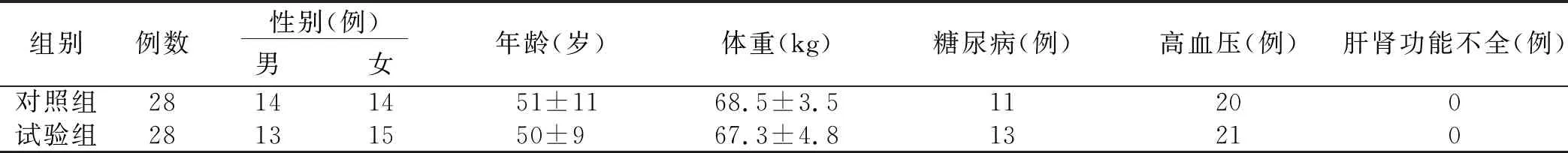

1.2 一般资料 选择2015年1月—2017年11月于成都市第三人民医院就诊并确诊为AR合并短暂性脑缺血发作的病人56例,采用随机数字表法将56例病人随机分为两组,每组28例。对照组男14例,女14例;年龄45~82(51±11)岁。试验组男13例,女15例;年龄42~80(50±9)岁。两组在性别、年龄、体重、既往病史等资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。病人均知情同意本研究。

表1 两组一般资料比较

注:两组各项比较,P>0.05

1.3 治疗方法 两组均按照《中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南2014版》进行短暂性脑缺血发作的处理和危险因素控制。抗高血压、控制血糖、他汀类药物控制血脂,禁止使用溶栓、抗凝等药物。对照组每日口服阿司匹林(拜耳医药保健有限公司)100 mg每日1次和氯吡格雷(商品名:波立维,赛诺菲公司)每日75 mg 1次,连续服用90 d。试验组每日口服普拉格雷(商品名:Effient,利来公司)10 mg 1次,连续服用90 d。

1.4 观察指标 治疗后7 d、14 d、30 d、60 d、90 d进行AA、ADP诱导的PAG检测。Elisa试剂盒检测治疗后7 d、14 d、30 d、60 d、90 d的血栓素B2(TXB2)、白介素-6(IL-6)水平。统计治疗期间短暂性脑缺血发作的次数以及发作的时间段。统计治疗期间临床进展为缺血性脑卒中的病人。观察治疗期间不良反应的发生:出血性事件、血小板减少、胃肠道反应、神经系统反应、过敏、皮疹、肝肾功能异常。

2 结 果

2.1 两组用药期间ADP和AA诱导PAG的变化比较 与用药前相比,两组在用药后的7 d、14 d、30 d、60 d、90 d ADP和AA诱导PAG均显著降低(P<0.05),而试验组用药的14 d、30 d、60 d、90 d显著低于对照组(P<0.05)。详见表2。

组别例数时间ADPAA对照组28治疗前 83.23±6.31 22.75±6.23 治疗后7 d 80.38±5.421)16.55±4.181)治疗后14 d72.35±12.331)12.85±6.331)治疗后30 d62.33±4.231)10.83±4.211)治疗后60 d55.14±8.321)8.23±3.181)治疗后90 d54.22±4.321)8.11±5.111)试验组28治疗前 82.86±7.11 23.13±4.56 治疗后7 d 79.36±6.151)16.23±5.131)治疗后14 d66.52±8.371)2)10.12±5.721)2)治疗后30 d52.13±10.231)2)8.32±3.381)2)治疗后60 d50.32±6.171)2)4.25±2.111)2)治疗后90 d49.52±5.221)2)4.16±1.981)2)

与本组治疗前比较,1)P<0.05;与对照组同一时间点比较,2)P<0.05

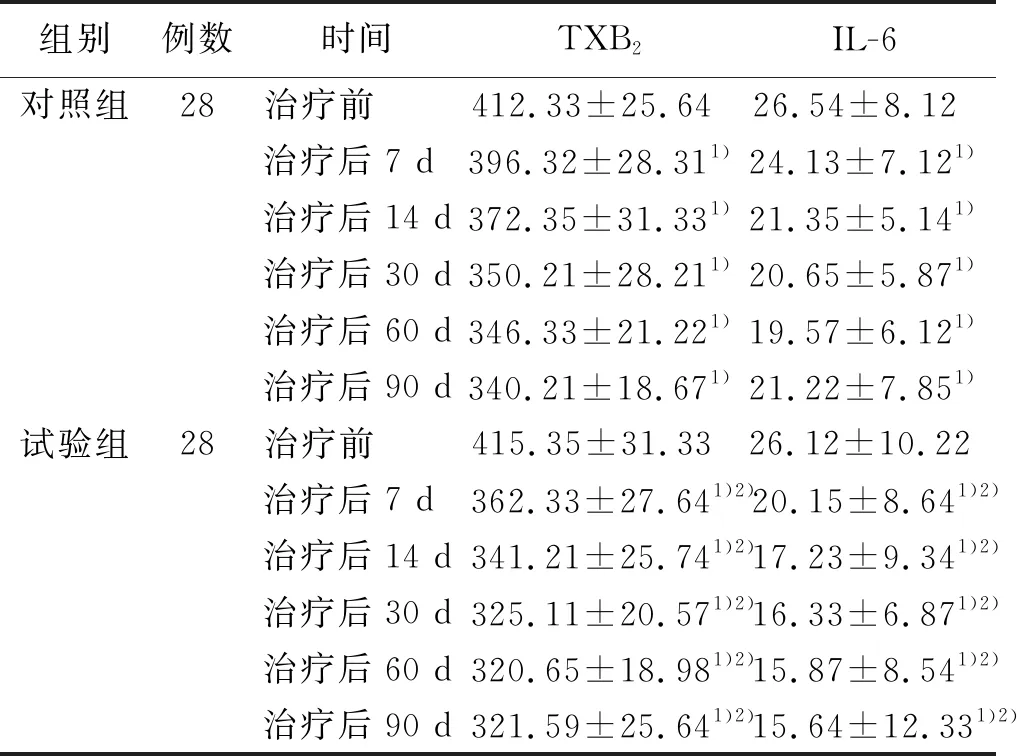

2.2 两组用药期间血TXB2、IL-6水平变化比较 两组在用药前TXB2和IL-6的表达比较差异无统计学意义(P>0.05),而用药后均有下降趋势,且同一时间点,试验组比对照组下降程度差异有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

组别例数时间TXB2IL-6对照组28治疗前 412.33±25.64 26.54±8.12 治疗后7 d 396.32±28.311)24.13±7.121)治疗后14 d372.35±31.331)21.35±5.141)治疗后30 d350.21±28.211)20.65±5.871)治疗后60 d346.33±21.221)19.57±6.121)治疗后90 d340.21±18.671)21.22±7.851)试验组28治疗前 415.35±31.33 26.12±10.22 治疗后7 d 362.33±27.641)2)20.15±8.641)2)治疗后14 d341.21±25.741)2)17.23±9.341)2)治疗后30 d325.11±20.571)2)16.33±6.871)2)治疗后60 d320.65±18.981)2)15.87±8.541)2)治疗后90 d321.59±25.641)2)15.64±12.331)2)

与本组治疗前比较,1)P<0.05; 与对照组同一时间点比较,2)P<0.05

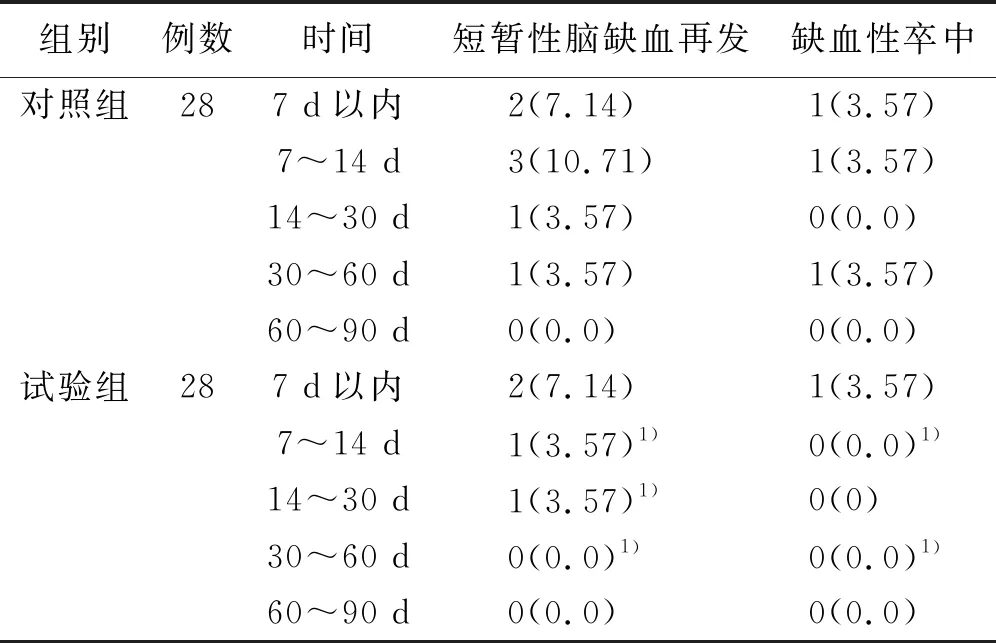

2.3 两组在用药期间病情进展情况对比 两组在治疗90 d内,对照组进展为缺血性脑卒中3例(10.71%),相比试验组进展为缺血性脑卒中1例(3.57%),差异有统计学意义(P<0.05)。再发短暂性缺血的病人对照组为7例(25.00%),试验组为4例(14.28%),两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

表4 两组在用药期间临床进展情况比较 例(%)

与对照组同时间比较,1)P<0.05

2.4 两组不良反应发生情况 用药期间对照组发生出血性事件3例,血小板减少5例,皮疹1例,无胃肠道反应、神经系统反应、过敏、肝肾功能异常发生。试验组发生血小板减少1例,神经系统反应1例,无出血性事件发生、胃肠道反应、过敏、皮疹、肝肾功能异常发生。对照组不良反应总发生9例,试验组发生2例,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

阿司匹林是目前临床中应用于心血管病防治的重要药物,尽管目前在缺血性脑卒中一级预防是否需要使用阿司匹林还存在争议,不过在二级预防中使用阿司匹林已明确可以降低其复发率,在急性期中使用也可以显著降低其致死率[5-6]。Hankey等[5]研究发现AR发生的主要临床表现是无法防止病人缺血性事件的发生,而在生化指标研究发现,阿司匹林无法抑制血栓素A2的生物合成、无法抑制血小板的凝集等。2004年Altman等[7]多项阿司匹林抵抗的研究确定了阿司匹林在预防心脑血管抗血小板凝集作用中具有肯定的作用,但是也有相当一部分病人对于高剂量或者低剂量的阿司匹林治疗效果均不佳,即AR病人,而根据其地域性和认知性差异,AR的发生率在8%~45%[8]。虽然AR现象已经发现了近半个多世纪,但是目前对于AR的确切机制却无明确报道,就现有报道显示,AR发生主要和药物剂量、内源基因多态性、COX-2通路以及个体等相关。阿司匹林使用剂量范围较广,一些病人在服用阿司匹林后无效果,增加剂量可以达到抑制血小板的聚集,即由于剂量降低所造成的AR。Helgason等[9]发现多数病人每日使用325 mg阿司匹林血小板聚集可以被抑制,但是少数病人使用365 mg甚至650 mg才能抑制血小板的凝聚,所以长时间小剂量的阿司匹林是否诱导AR的产生或者半反应等有待进一步研究明确。而单核苷酸多态性(SNP)与环氧化酶(COX-2)导致的AR具有类似性,研究发现环氧化酶同工酶COX-1和COX-2存在基因多态性,这种SNP可以导致AR的发生,血小板糖蛋白受体功能的变化也是AR产生的重要因素之一[10]。

尽管AR可以导致心血管病危险性的增加,但目前阿司匹林仍然是临床应用于二级预防的一线药物,现在应对AR主要采取的措施有:阿司匹林剂量的增加,并跟踪监测血小板聚集情况,这一措施在使用大剂量阿司匹林同时需要跟进常规检查,对于病人而言是十分不方便的,而且病人个体性差异大,临床调整用药有一定的困难,最关键的是大剂量的阿司匹林增加了出血性时间风险和血小板减少的危险,所以在实际操作中要充分考虑病人的个体化因素和外源性因素。阿司匹林联合其他抗血小板药物如潘丁生、噻氯匹定、氯吡格雷等治疗AR病人,尤其是氯吡格雷目前在临床中使用较多,但是值得注意的是已经有氯吡格雷抵抗的现象发生[11],联合使用抗血小板药物,同样需要注意出血性时间和血小板减少的情况发生。使用COX类抑制剂,鉴于目前内源性COX-2信号是介导AR的关键性通路,有临床实验使用COX抑制剂联合阿司匹林仪器治疗,临床报道中塞来昔布可以减少AR的抵抗,而罗非昔布可以增加心血管不良反应[12],所以,此种方案联用需要注意COX药物的心血管不良反应。血小板抑制剂的替换使用:目前针对血小板聚集抑制的药物有普拉格雷、替格瑞洛、坎格雷洛、奥扎格雷等,可以作为替代性药物,但是鲜有文献报道其对于AR的作用。

普拉格雷是一种新型的无活性前体类药物,体内代谢后具有抗血小板P2Y12二磷酸腺苷受体的作用。普拉格雷临床疗效远高于氯吡格雷,主要原因是普拉格雷生物转化率较高,利用度高[13-14]。本研究应用阿司匹林联合氯吡格雷作为对照组,结果发现在AA和ADP诱导的血小板聚集反应中,普拉格雷的抑制率高于联合用药组,且可以有效降低TXB2和IL-6的表达,说明普拉格雷单药对于AR病人血小板聚集的效果是显著的,在90 d观察期内,联合用药组疾病再发与进展的病人人数显著高于普拉格雷组,尤其是在短时间内(14 d以内),这种现象可以推断为普拉格雷起效时间快于联合用药组,联合用药在短时间内无法达到抗血小板聚集的稳态。而最关键的一点是,在不良反应发生率中发现,联合用药组的出血性事件发生率以及血小板较少发生率显著高于普拉格雷,说明联合用药可能会增加出血性事件,其安全性有待进一步考证。各项检测均证明了对于AR病人而言,普拉格雷单药抗血小板聚集效果和安全性均优于阿司匹林联合氯吡格雷。

普拉格雷单药治疗AR病人的疗效和安全性均优于阿司匹林联合氯吡格雷,虽然临床中常用联合用药方式治疗AR病人,但是其安全性有待进一步考证,对于临床中AR病人可以考虑优先使用普拉格雷单药治疗。