骆越青铜文化撷英

2019-02-26罗安鹄

图 文/罗安鹄

骆越是居住在今广西南宁、百色一带以及今越南北部的古“百越”的一个部族。《逸周书·王会篇》说“路人大竹”,该书注释说“路音骆即骆越”。骆之名还见于《史记》,以后《汉书》和《后汉书》都有“骆越”的记载。

骆越文化在商、周时期的代表性器物是有肩石斧、有段石锛及几何印纹陶,到了春秋战国时期,终于乘上青铜时代的末班车。此时的骆越,与巴、蜀、滇、夜郎同时书写着自已的地域文明,而又相互交流、影响甚而渗融,形成多元而又相通的西南青铜文明时代。

骆越青铜器,主要为兵器:钺、戈、矛、剑、箭镞等,尤以钺为最多且形制纷繁,故有学人说:百越部落的“越”就因数量最多的石钺、青铜钺而得名。

仅举几例,以窥骆越青铜文化之一斑。

乐舞娱神类

羽人击鼓风字形钺(图1),其一为羽人击鼓直銎C 型龙纹风字形钺(通高12.5cm,刃宽14.2cm),其二为羽人击鼓直銎几何三角纹风字钺(通高9.8cm,刃宽15.5cm)。画幅的核心部位为两个头载羽冠身披羽衣的人,各举一根杆头绑(或粘)有羽毛的棒直击铜鼓,鼓似战国早期万家坝形铜鼓,只是束腰部位艺术性的予以夸张。画面左为狗,右为鸟,鸟飞于天,狗吠于地,人在中间,这是天、地、人的朴素观念。

鼓身满布乳钉纹,这是模拟史前“鼍(tuó)鼓”上满身的鳞片,是对古代音乐的记忆与传承。鼍即鳄鱼,鼍呜之声似雷似鼓,因此古时把鼍鸣呼之为鼍鼓(鼓噪之意)。于是古人也把鼍皮蒙的鼓称为鼍鼓。《诗经·大雅·灵台》“鼍鼓逢逢”就是最形象的描述与记载。

铜鼓身上模拟鼍皮,是骆越人对古鼍鼓的记忆与崇拜,足见铜鼓出现之前,击奏型的原始皮鼓就已产生。

击鼓图,是用棒竖直冲击鼓面,两人同击或分击;或许一人击鼓心,另一人击鼓边,发出“咚当咚当” 的两个不同的音响;或交互击鼓心鼓边,或同击鼓心鼓边,发出更多的变奏音,再辅以节奏的轻重快慢变化,使之能营造各种不同的气氛和情绪。

击鼓人头载羽冠、身披羽衣,显然非生活装而是仪典用的祭服或礼服。从鼓身模拟先祖“鼍鼓” 来看,这可能是祭祀先祖的仪典。特别是击鼓棒上端装饰羽毛,显示是希冀鼓声借助“鸟羽(翅膀)”飞达天庭,让先祖聆听。

羽人歌舞靴形钺(图2),高13.6cm,刃宽11.3cm,羽冠很高(即冠上羽毛很长),著齐膝羽裙,手中似握羽扇,蹁跹起舞。左面有犬有鹿,表示在草场地上,直銎侧面两条c 形龙纹,仍然是希冀因“羽(翅)” 借龙势让天上先祖(或神明) 看到其舞听到其音。

羽 人 歌 舞 飞 鸟 青 铜 钺( 图3), 高14.5cm,刃宽13.2cm,几近方形。与图2 类,长羽冠人载歌载舞,其音其舞随两展翅向上的飞鸟带上天庭。

当时使用的乐器主要以青铜鼓(图4) 、青铜羊角纽钟(图5)为核心,辅以竹(如笛) 木(如牛腿琴)吹奏乐与麻弦乐,由于竹木乐器腐朽成灰,我们只能在“社会化石”老民俗中窥其风韵。

关于羽人,最早出现在《山海经》,如其中的《大荒南经》载:“有羽人之国,其人皆生羽”, 可见羽人出现得很早。 而羽冠人则在滇东、桂西、桂东、湘南、粤中乃至浙南出土的青铜器上间或出现,说明这种仪典及礼服遍及沿海百越地区。

汉代王逸《楚辞章句》解释屈原《九歌》时说:“昔楚南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼好社,其社必使巫觋(xí)作乐,歌舞以娱神。”因此可以说,羽冠人就是巫觋,他们是神权和政权合一政治制度的化身,其一岁几次的民俗性祭典是为强化族群意识,以巩固自身权力与地位。

生产生活类

训养鹿群靴形钺(图6),高11cm,刃宽13.2cm,画面左侧是一后蹬前立跃然欲扑的家狗,中心是雌雄(长枝角者)二鹿,远处两人似站在河边挥舞双手吆喝,这显然在训养鹿场,反映的是人类初期的训养经济形态。

还有几例,基本类同(图6 附图),不再赘述。但数量本身说明了规模与普及。《史记·西南夷列传》曰:滇、夜郎等西南夷“皆椎结、耕田、有邑聚”,这些在青铜器上暂未有鲜明反映,但却在骆越玉器与陶器上得到充分的证实,如一定数量的骨笄和玉笄反映束发成椎;具有两头尖的谷粒布满整器的玉壁,以及爬伏于桑叶上的玉蚕、数量众多的陶纺轮等,皆充分描述了谷、桑、麻的农业文明状态。因本文以介绍青铜为宗旨,玉、陶为不冲淡主题而暂且放置。

环境生态类

鳄鱼犬鸟扇形直銎青铜钺(图7),高12.5cm,刃宽14.2mm,画面左右侧分别为头向内的两条鳄鱼,中部为一只狗,狗上为一只水禽。

鳄鱼水禽横銎青铜斧(图8),高9.2cm,横长16.3cm,画面中心为一条鳄鱼,其上一只欲展翅起飞的水禽。

这两幅青铜“画”, 展示了骆越时期的生态环境:气侯湿热、河湖纵横、草场宽阔、植被丰盈、鹿群撒欢、野狗追逐、鳄鱼称霸、水鸟翩飞,一幅何其生动融和的自然洪荒、满含深情的艺术性构图,展示了骆越人对自己家园的热爱与对质朴大自然的敬畏与崇拜。

信仰祭祀类

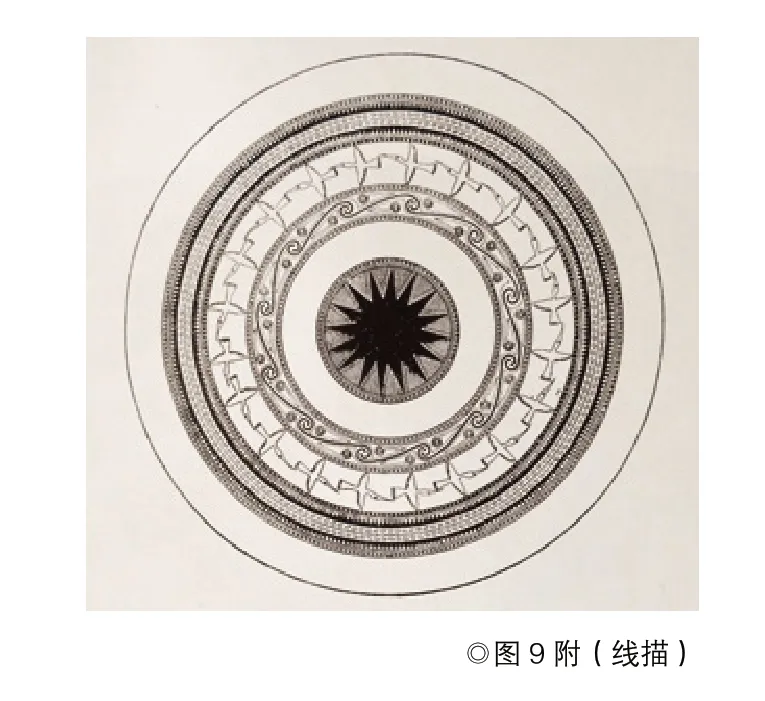

太阳飞鸟云雷纹戈(图9),通长(内、援)29.6cm,胡长11.2cm,援上近内处有一太阳纹,旁有一只鸟,这是骆越的太阳崇拜。中原一带的画像石、画像砖及西汉帛画上,鸟在日轮内,蟾蜍在日轮内,这是中原民族的日、月崇拜图,而骆越的太阳崇拜图,却是鸟在日轮外。无独有偶,在骆越的一些铜兵器及铜鼓上,主体纹饰就是闪着光芒的太阳符号,太阳的周围是一圈飞翔的鹭鸟,鸟也不在日轮内(图9 附图)。而且鸟几乎为水禽,非草原游牧文化的鹰,也非中原农业文化的鴞,这就是与地域环境生态相统一的文化现象与图腾崇拜。

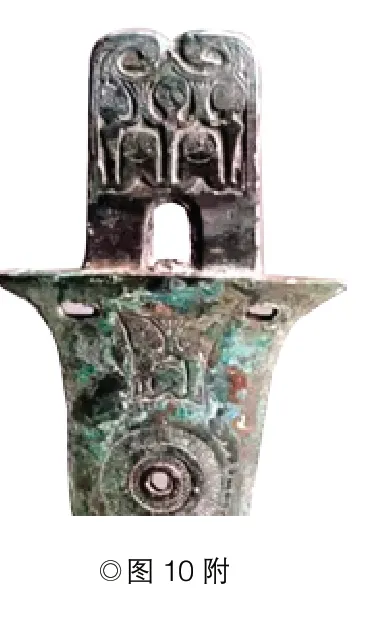

三人举手直内两穿短胡戈(图10),长24.1cm,近胡处有一圆穿,周围一圈放射性阴线,显然是闪射光芒的太阳,其上是两人举手相牵图,内端是三人举手相牵图(图10 局部),手牵处手指显得特别长,似乎是羽毛类,或许与羽冠有相类的信奉。三人手肘下有兽头,这很可能是用于牲祭的兽头。显然这是一组祭祀太阳的画幅,三人显示多数,也许就是全族人举行的太阳祭祀活动的生动描述与记载。

青铜喇叭型器(图11),高8.8cm,径16cm,因历代典籍均无此种器形名称,也无自身铭文可“自证” 其名,于是仅依其形似“喇叭”而定。

弧凹形盘的中央立一柱,柱下部为蛇纹,中上部为云雷纹及几何纹。正如新石器时代晚期玉琮只能节节升高而不能横向伸长,中有园孔,是为勾通天地一样,此柱高耸入云(云气纹中),其即为勾通天地之柱,或可名之“通天柱”, 简称“天柱”(图11 附图)。

这样的器形在成都金沙遗址出土物中,可见多件,有铜的,更有金的。但柱的基部为凸起的“丘”状,有的丘状基部还呈搂空状。(图11 附图)

骆越与古蜀在“通天”“ 祭天”的信奉上应该是相通相同的,但为什么前者柱立盘中,而后者柱立丘顶?这是因为环境生态的差异所形成。成都平原上,偶有地势相对较高的局部凸起,古人认为较高的地貌离天更近,于是把通天柱立于“丘”顶。而骆越主要生活在溪河谷地或湖沼之滨,其天柱基部为蛇纹,就揭示其潮湿低地、灌木丛生的自然生态,原始农业对水的依赖与崇奉,使他们的祭祀场地必选河滨或湖畔,因此目见地貌皆中部低边沿高的盘状,于是把勾通天地的“天柱”立于盘中。?

蜀喇叭形器,丘部镂空,不是为省料,而是让丘下焚的香有烟孔飘出。骆越喇叭形器,凹盘则可盛香不至外溢。两者祭祀时,皆有轻烟缠绕天柱袅袅升腾,一幅生动的升天图,展示在信众面前,令人扑伏而跪拜,这也许就是那时巫觋率众勾通天地仪典的庄重神秘的场面。

双环首人面弓形格青铜剑(图12),长39cm,最宽处6.2cm,从弓形格往上的剑脊上,依次为人面纹、双环纹、几何纹、再双环尾往上收缩成宝塔式一直延伸到剑尖(图12 附图)。双环有两类,一为放射状似拟太阳纹,一为缠绕同心圆似拟云雷纹。仍然是太阳崇拜,中脊一直通尖,也表示“天柱”通天。

一字格曲刃青铜剑(图13),长28.5cm,刃最宽处5.6cm,其图案,也是对称双环逐渐收缩至中脊通剑尖,双环也间有拟太阳纹与云雷纹,剑茎上还有双人举手相牵图,肘下有兽首(图13 附图),显然也是 “牲祭”太阳,中脊图案通剑尖,也即“天柱” 。

多枝青铜灯(图14),通高85.2cm,底径20cm,共分三层,每层三盏灯,共九盏,上有一只鸟,这代表东方神树“扶桑”,顶端的鸟就代表天,因天的形象只能用太阳和鸟来表示(鸟飞于天),九盏灯就表示“九日” 其中间的灯柱就是通天柱。图12 与图13 的“塔式” 图案,就是多枝灯的异化或变形。其功能一如多枝灯一样,为勾通天地的载体。

综上各例,可以得到一些启示,首先,这些兵器皆为祭祀、饮宴、节庆等仪典用器。戈、矛等双面有纹饰,显然是举在杆头;而较短小的钺、斧等是单面纹饰,显然无纹面是有物可依,就如清代壁瓶一样,或依墙、依木乃至依帛,或用于轿或挂于屏,甚至还可能缀于帛围在巫觋身上。另外,这些兵器,大多散在河水中及河边沙滩、台地出水出土,很少有墓葬及遗址出土,可见仪典一般在河滨或湖畔举行,仪典后,大多随水奠遗,这给规模考古带来很大困难。