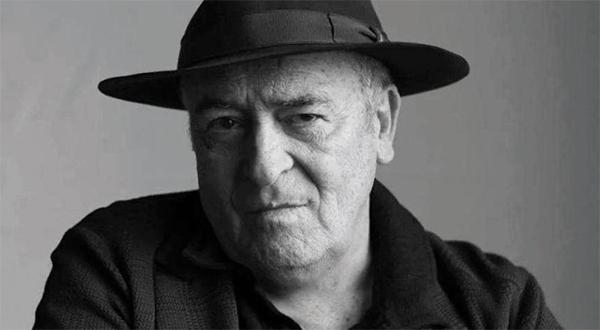

贝纳尔多·贝托鲁奇:昨日皇帝,末日探戈

2019-02-25吉普赛

吉普赛

2018年11月26日,77歲的意大利导演贝纳尔多·贝托鲁奇因癌症去世。

“当我们在电影院看电影而不是电视机前时,我们就进入了一种特殊的光谱中。那里的黑暗就像母体中的羊水,让我们一起走进一个相同的梦境。”接受BBC采访时,贝托鲁奇曾这样串联起生命、电影和梦。那还是在遥远的1989年,贝托鲁奇因《末代皇帝》声名鼎盛。1988年,该片在第60届奥斯卡金像奖上横扫千军,获得包括最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本在内的9项大奖;1989年第45届美国金球奖及第42届英国电影学院奖上,《末代皇帝》再次包揽最佳影片。贝托鲁奇凭借这部电影进入殿堂级大师行列,以至于30年后他去世,全世界媒体拟定的标题中都提及他是“The Last Emperor”(《末代皇帝》英文名)的导演。

对于中国人而言,声名显赫的大导演有千千万万,可像贝托鲁奇这样渊源深厚的,却只有一位。在那部讲述爱新觉罗·溥仪一生的电影中,贝托鲁奇用镜头划过了中国近代史的皮肤。从慈禧太后去世到清王朝覆灭,从袁世凯称帝到张勋复辟,从五四运动到伪满洲国建立,从第二次世界大战结束到新中国成立,从劳动改造到文化大革命来临……溥仪一生贯穿的风云诡谲、爱恨情仇,全部嵌套在这些宏大的历史主题中。贝托鲁奇虽是外来者,却没有停留在展现东方奇情的表层。他用平视的、略带同情和理解的目光叙述了溥仪被各种社会制度和意识形态裹挟的人生,这种善意的反思和慈悲的胸怀注释了中国上世纪的80年代,也让他为大多数中国人所接纳。

贝托鲁奇去世以后,几乎所有人都说《末代皇帝》不可复制。这是1949年以来第一部得到中国政府全力合作的关于中国的西方电影,也是第一部得到许可在紫禁城内拍摄的故事片。后来再没影视剧有过这样的待遇。1998年横店影视城占地1500亩的明清宫苑建成以后,清王朝的“权力中心”就从北京移到了浙江。那些爱情、斗争、阴谋、抱负和高处不胜寒的寂寞,也就一并从太和殿移到了延禧宫和翊坤宫——从这个角度来说,不是贝托鲁奇的逝世带走了一个时代,而是拍完《末代皇帝》,那个时代就不在了。

“最受仰望也最受争议”

“意大利电影的最后一个皇帝走了。”得知贝托鲁奇去世的消息后,奥斯卡获奖影片《美丽人生》的导演罗伯特·贝尼尼说。他将贝托鲁奇的作品称为“20世纪的奇迹”。

事实上,和很多导演涉猎丰富、题材广阔不同,浸淫电影圈半个世纪的贝托鲁奇作品并不多。他一生拍摄过19部长片,第一部是21岁时执导的犯罪悬疑片《死神》,最后一部是71岁时的《我和你》。他曾担任威尼斯电影节主席,也曾获得过戛纳电影节终身成就奖。他没有经历过苦等机会的煎熬期,他一出鞘就是锋利的刀刃,张扬、前卫,杀气腾腾又不失冷峻的思考。

1941年,贝托鲁奇出生于意大利帕尔马一个知识分子家庭,父亲是一位诗人、艺术史学家和影评人。贝托鲁奇15岁开始写作,很快就获得了几个重要的文学奖项。因为父亲曾帮助意大利著名导演帕索里尼出版小说,帕索里尼就投桃报李地让年轻的贝托鲁奇做了自己的助手——后者很快崭露头角。一个众所周知的例子是,“镖客三部曲”和“美国三部曲”的导演塞吉欧·里昂尼曾让贝托鲁奇为《西部往事》做编剧,后来故事没被采用,原因不是剧本不好,而是“故事对美国观众来说太深奥了”。

23岁时,贝托鲁奇执导了后来广受赞誉的《革命前夕》。电影讲述了22岁的帕尔马中产阶级青年在革命理想和现实生活中犹豫不决,并和自己姨母发生不伦恋的故事。剧情大胆、剪辑凌厉、危险与性感并存、政治理想和蚀骨情爱纠缠不清……也就从那时起,贝托鲁奇找到了他表达的支点。无论是《巴黎最后的探戈》《戏梦巴黎》这类讲述两性关系、情欲纠葛的电影,还是批判法西斯思想的《同流者》和探讨左右之争的《一九零零》,都展现出他冷峻犀利的思考和动荡不安的情感世界。正如导演去世以后,BBC给出的评价:“他是欧洲近50年来最受仰望也最富争议的电影家之一。他以细致、丰富而带有强烈感官色彩的影像诗,记录和展现了一些历史大时代背景下试图主宰自身命运的个人。”BBC所指的争议主要是围绕《巴黎最后的探戈》展开的:年近五旬、刚刚丧妻的中年美国男人在一个空房子里遇到了18岁的法国少女,两人昏天黑地地做爱,直到他对她动了真心。她有男朋友、想回到正常生活,却在他时而温柔时而残暴的行为中不断沦陷。最后,她杀了他。

电影为贝托鲁奇赢得了奥斯卡金像奖最佳导演和美国金球奖电影类最佳导演两项提名,也成为了他第一部取得商业成功的作品。然而30多年后,女演员玛利亚·施耐德的控诉却让贝托鲁奇成为众矢之的。施耐德说,在一段性虐戏里,当时饰演男主角的马龙·白兰度曾经手抹黄油伸入她的下体,她的抗拒、痛苦、屈辱都不是演的,在她看来,这是真实发生的性侵。

马龙·白兰度2004年去世,这段公案的知情者就只剩下贝托鲁奇。2013年,他对媒体回忆了那个上午:“我和马龙在公寓里吃早餐。他正在抹黄油,同时我们正在讨论如何设计那场戏。我们看了眼对方……然后就有了那个著名的场面。”他说自己抱歉,但无能为力。

2011年,年仅58岁的施耐德死于癌症。过去40年,她一直生活在阴影中,再也没在餐桌上用过黄油。

“也许,电影拍摄时我不告诉她进展是因为我知道她会表现得更好。所以那天我决定不告诉她。我想要真实的沮丧和愤怒。”这是贝托鲁奇最后的解释。他一生功勋无数,对电影有近乎偏执的虔诚,他最著名的作品《末代皇帝》讲述的就是溥仪生命的出口被不断关闭的故事,可最终——不管有意还是无意——他1972年的那次沉默囚禁了一个女演员的一生。

2013年那次采访后,坐在轮椅上的贝托鲁奇再没拍过作品。

十分钟年华老去

这几年,贝托鲁奇的消息少之又少。他老了,让他成为上帝也成为撒旦的电影,形式上、技术上都已发生了天翻地覆的变化。

创作最后一部电影《我和你》时,贝托鲁奇也曾想过使用3D拍摄。他这样坦诚自己的焦虑:“对于我来说,探索新技术是必须要做的事情,否则我就感觉自己完全被留在了过去……被抛弃了。”不过后来他还是放弃了——因为3D设备太笨重,而他只想即兴创作。

他太古典了。

2002年,他和让·吕克·戈达尔、伊斯特凡·萨博、陈凯歌等14位导演共同执导了一部名为《十分钟年华老去》的电影。影片是命题作文,每个导演有十分钟阐释对时间和生命的理解。贝托鲁奇一生具有冒犯精神并也曾因此堕入旋涡,但最终,在直接面对生死这个主题时,他选择了平淡的、留白的、具有东方神秘色彩的表达。

故事中,树下的老者让印度青年去取水,青年在湖边遇到了一个因摩托车坏掉而气急败坏的意大利女人。车子修好后,他跟她回了家,两人结婚生子、相濡以沫。后来孩子长大,已变成中年的男人新买了一辆车。车子不幸掉入水中,被捞上来时,他已从桥上徇笛声而去。他又在树下见到了老者,老者问:“你去找水怎么这么长时间?我等了快一天了。”

这是贝托鲁奇所有作品中情节最弱、镜头最简洁,和政治、情欲最不挂钩的作品。不长,黄粱一梦,从起点到终点,十分钟就过完了一生。

(程美卓荐自《南方人物周刊》)