博物馆 思想的孕育场

2019-02-02王珂智自恩邓妮琼

王珂 智自恩 邓妮琼

一个国家或城市怎么对待博物馆,体现它的现代文明程度。

——冯骥才

博物馆里记录着历史,保存着人类的记忆,但它又不仅仅是现实和历史的记录者,他们更是思想者和提问者。

博物馆其实是一面镜子,用它背后的历史、思想来帮助当代人构建着世界观,解答着现实的困惑,甚至指引着未来。

从博物馆开启孩子们的思想之门,再明智不过了……

博物馆“奇妙夜”

众所周知,大名鼎鼎的电影《博物馆奇妙夜》奇幻、荒诞,充满想象力。但不为众人所知的是,该电影的创意是出自于克罗地亚插图画家米兰。崔克为儿童绘制的一本故事书,博物馆展出的是历史与现在,而孩子代表着未来……

点燃好奇心

有公开数据显示,1996年至今,中国博物馆规模逐年快速增长,1996年仅有1219个,到2017年全国博物馆数量达到4721个,占文物机构数量的47.5%。2018年我国博物馆数量约为5100个。

2018年我国博物馆观众人数达到10.5亿人次,其中未成年参观人数持续上涨,公共教育也已经成为中国博物馆评级的核心指标。

这些动向共同指向了一个趋势,在博物馆和家长的共同努力下,博物馆日渐成为一种重要的社会教育空间。对中国而言,博物馆并不是新事物,但是博物馆的发展速度和对公共教育的重视却是重要动向。

当“研学”正式纳入中小学教育教学计划,对于家长来说,带孩子参观博物馆之前要首先清楚的一个重要问题是:为什么要带孩子去博物馆?

曾有调研结果显示,多数家长带孩子去博物馆的目的是开拓视野、激发兴趣,培养孩子逛博物馆的习惯。

培养逛博物馆的习惯,这是一个很奇怪的目的。

为什么家长想要培养孩子逛博物館的习惯?这个习惯对孩子有什么好处?是不是因为逛博物馆比逛商场显得更有文化?

“博物”二字,听起来像是把所有东西集聚在一起。但英文中Museum,词根是Muse,是古希腊神话里的女神缪斯,她是给人灵感和启发的文艺女神。

所以,或许家长可以这样理解,博物馆不完全是充满知识点的地方,更是激发孩子的兴趣和灵感的场所。小孩子容易被实物吸引,而后自然产生一系列探索。

如果具体到两点上,其一,学习科学思维,激发孩子的探索精神,点燃好奇心其二,激发孩子对某个学科的兴趣,很多“科学家梦想”就源自博物馆。

引导探索欲

众所周知,逛博物馆是很累的,专有名词叫做“博物馆疲劳”(museumfatigue),指观众在参观博物馆过程中逐渐出现的精力耗竭、注意力涣散、认识活动机能衰退的现象。成人尚且如此,更不用说精力难以集中的孩子。

究竟如何带孩子逛博物馆?这是很多家长发帖询问的热门问题。在此,家长可以遵循一个原则,即逛博物馆不是知识点打卡、背诵,引导孩子探索,才是正解。

首先,要以孩子的兴趣为主导。博物馆是自主学习的场所,一定要以兴趣为主导。如果是孩子不感兴趣的话题,讲解就是浪费时间,如果是孩子感兴趣的话题,关于知识的讲解有助于他了解一些信息。但对于孩子来说,真正的学习发生在思考的过程中,而不是被动接收信息的过程。

其次,用家长的好奇心影响孩子。如果博物馆对家长没有任何吸引力,家长只是充当了司机、保安或保姆的角色,那这次博物馆之旅就是无效的。只有家长找到自己內心深处的学习需求,不断通过提问和探究来学习。这个过程才会影响孩子。

再次,要深度思考,不要走马观花。“没什么可玩”是成人的心态,孩子是在不断重复的体验和经历中学习的,他们专注于一个项目的时候会深度思考,而真正的创新都是基于对事物的深度思考和探究。

最后,把博物馆学习带回家。如果家长在博物馆中发现了孩子感兴趣的东西,同样可以带着孩子在生活中去寻找。事实上,任何地方都可以是博物馆,家中、小区、公园,只要跟随孩子的兴趣,学习随时随地都可以发生。

以上这些指导都是方法论层面,想让孩子在博物馆中收获更多,还要究其根本。

首先是家长观念的更新,它会直接影响孩子的学习效果。如何最大化地利用博物馆的教育资源是每个家长的必修课,只有家长把这个观念更新了,参观博物馆对孩子来说才有了意义。

其次是博物馆行业的创新,包括展览模式的创新和教育人员观念的更新。目前我国的博物馆领域已经意识到这个问题,并在积极地发展,相信未来我们可以在博物馆中看到不断涌现的优秀展览策划和更加专业的教育人员。

2016年12月19日,教育部等十一部门联合发布《关于推进中小学生研学旅行的意见》,其中明确中小学要将研学旅行活动纳入教学计划,学生参与情况将纳入综合素质评价体系。

而研学旅行,因其良好的体验性与群体性而受到特別的欢迎。为了避免“只旅不学”的情况发生,研学的地点选择与内容规划便格外重要,博物馆、图书馆等资源更是成为研学首选之地。2019年9月教育部等十一部门新发布的《关于促进在线教育健康发展的指导意见》,更是在5G网络蓬勃发展的今日,让孩子们“不困于地,不限于时”,进一步推动互联网、人工智能等现代信息技术进行新型教育方式的发展,在“模拟世界”中建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会。

学在途中

政策支持鼓励研学

“不敢组织学生开展野外活动”,这已成为推进素质教育的一个瓶颈,或者说是一个顽疾。其原因不言而喻:担心发生意外事故,学校怕打官司、负不起责任等。在这种背景下,教育部等十一部门推出“研学旅行”可谓雪中送炭。

研学旅行,是由学校根据区域特色、学生年龄特点和各学科教学內容需要,组织学生通过集体旅行、集中食宿的方式走出校园,在与平常不同的生活中拓展视野、丰富知识,加深与自然和文化的亲近感,增加对集体生活方式和社会公共道德的体验。提升中小学生的自理能力、创新精神和实践能力。中小学通过集体旅行、集中食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动,是学校教育和校外教育衔接的创新形式,是教育教学的重要内容,是综合实践育人的有效途径。

教育部教育发展研究中心基础教育研究室副主任王晓燕指出,中小学生研学旅行要注重內涵打造。作为中小学教育教学实践的重要组成部分,研学旅行如何更好地体现教育功能是一个需要重点关注的问题。

王晓燕认为,一方面要注重研学旅行的课程设计。要注重与综合实践活动课程统筹考虑,促进研学旅行和学校课程有机融合;同时还要精心设计研学旅行活动课程的內容,逐步建立小学阶段以乡土乡情为主、初中阶段以县情市情为主、高中阶段以省情国情为主的研学旅行活动课程体系。另一方面要增强研学旅行计划的适切性。将研学旅行纳入中小学教学计划,还需兼顾学生的年龄特点和学校的教学安排,灵活安排研学旅行时间。

全面发展必经之路

青少年成长的过程是社会化的过程,而该过程有两个显著的特点,一是体验性,二是群体性,两者缺一不可。体验性是指青少年是在体验中长大的。他们需要亲身参加许多亲近社会与自然的实践活动,父母和老师不能代替学生的成长,也无法代替学生自己的体验。群体性是指青少年完成社会化离不开群体性交往,再好的父母和老师都无法代替伙伴的作用。

当今社会瞬息万变,各种新事物令人目不暇接,课本上的知识更多呈现前人的知识理论经验,无法与现实日新月异的事物有效衔接。研学便成为弥补这一缺陷有效手段。研学旅行的活动形式丰富多样,可设计空间大,可紧跟时代发展加强活动內容设计。当旅行超越了教材、课堂和学校的局限,向自然、学生的生活和社会领域延伸与扩大,学生在研学旅行过程中多样化多渠道多方面地吸收知识,补充课本內容的不足。不但能唤醒学生的学习热情,还可以使学生积极进入情境中,自觉地参与实践活动。

推进中小学生研学旅行的意见,我们看到了让孩子走出书的世界,走进现實的世界,走进大自然的世界的希望。短期来看,“研学旅行”有较强的教育意义、实践意义和公益性。长期看,学生能从社会、大自然中汲取自身发展的力量,同时锻炼了自己的实践能力、团队协作能力、处理问题能力,还培养了自己的社会责任感和创新意识和对“美”的欣赏能力,从而不断提高下一代的国民素养。

学生在未来职业发展中,不仅需要具备扎实的专业素养,待人接物、

自我管理、团队协作等能力也是必备的素质。旅行为学生提供了一个提升处事能力的机会,旅行过程中学生不但要处理与其他师生之间的关系,同时还会面临各种各样突发事件的挑战,让学生在困难面前学会自我管理的能力,锻炼学生与同学协作配合面对困难及克服困难的能力。这些都是课堂所不能触及的方面,研学旅行将成为帮助学生未来全面发展的必绎之路。

研学旅行是“旅游+”概念下的新模式,它延续和发展了古代游学、“读万卷书,行万里路”的教育理念和人文精神,成为素质教育的新方式。相较游学,研学是一种研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动,更加注重“学”,重视课程内容,更加强化其深刻的教育意义。

万物皆书卷天地阅览室

研学旅行可谓是“读万卷书,行万里路”在当下最直接的体现。古人读书崇尚“负笈追师”以“从游”,追随德高望重的老师游学,这给现代教育以重要启示。研学旅行符合现代教育和旅游发展的新趋势,同时也符合公共图书馆社会教育、阅读推广的职能,二者理念相通。

公共图书馆开展研学旅行服务既可以克服市场存在的不足、为公众提供更加完善的研学旅行产品,又可以开拓社会教育、推广阅读的新领域。早在2011年,国家图书馆就已陆续推出了“阅读之旅”等一系列研学旅行服务项目,部分公共图书馆的阅读推广活动也涉足研学旅行服务。研学旅行逐渐成为公共图书馆社会教育、阅读推广的重要组成部分。

这些公共图书馆往往依据其本身资源条件通过不同的方式为公众提供研学旅行服务。

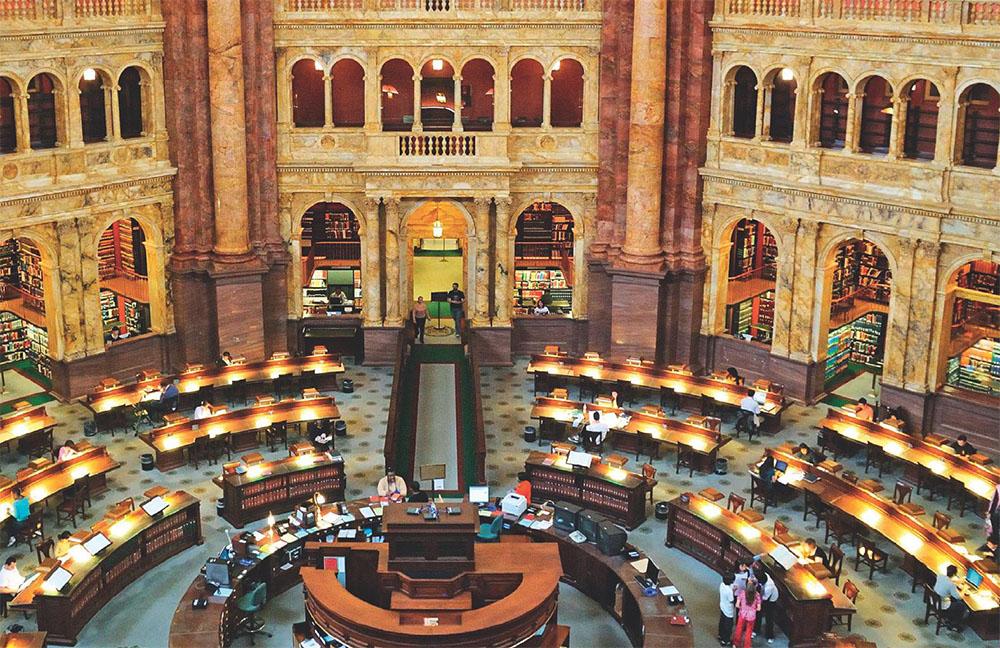

从古至今,图书馆建筑作为重要的公共建筑,在空间规划、功能设计等方面颇为考究。具有悠久历史文化底蕴和鲜明建筑特色的图书馆往往自身也是一个参观旅游景点,具有研学旅行的价值,所以这种图书馆就会作为研学旅行目的地,为研学旅行提供导览服务。以美国波士顿公共图书馆为例,该馆主要围绕其著名的中央图书馆建筑及其艺术馆藏提供导览服务。

此外。公共图书馆文献信息资源丰富,具备其他机构无可比拟的优势。国家图书馆藏“四大镇馆之宝”——《敦煌遗书》《赵城金藏》《永乐大典》《四库全书》,皆可谓独家资源。国家图书馆的研学旅游服务倡行叶圣涛先生“万物皆书卷,天地阅览室”的理念,把阅读与游览结合,引领读者从读懂文字到读懂世界,实现研学旅行的最佳效果。波士顿公共图书馆在暑期以“TheGreat Outdoor”为主题推荐了与自然遗产、露营、野外生存相关的书籍。还有相当多的图书馆提供了旅行辅助工具和野外学习工具。如美国佐治亚州切斯塔蒂图书馆就对外提供帐篷、寻宝套件、鸟鸣扫描仪等。

科研类活动也是公共图书馆研学旅行活动的重要形式。公民科研的主要思想是将公众或志愿者纳入科研信息收集范围的一种科研模式。组织学校班级开展公民科研项目符合研学旅行的自然性、集体性、课程性、体验性特征,无疑也是研学旅行的范畴。2017年1月,北卡罗莱纳大学环境研究所与教堂山公共图书馆签署协议,共同规划和创造面向儿童和成人的体验式户外学习环境。

由此可见,在文旅融合的大环境下,公共图书馆参与研学旅行服务具有不可替代的优势。公共图书馆通过开展科研、讲座、培训、阅读推广等业务,积累了大量优秀资源,为研学旅行服务提供了智力保障,不可或缺。

阅读与游览结合,引领读者从读懂文字到读懂世界。

可以无限想象的世界

当今社会,信息瞬息万变。一个新技能的出现也许在几秒内就能改变一个时代,这就是现在的信息传达速率。VR全景技术便是如此,仿佛在一夜之间引爆眼球。

于是,你可以无限想象,穿越到唐朝与李白“举头望明月,对影成三人”,走进清明上河图去身临其境,与敦煌壁画走下来的飞天仙女共舞……

VR是什么?在搜索框里输入VR。我得到了这样的答案:虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统,它利用计算机生成一种模拟环境,是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真,使用户沉浸到该环境中。

大浪淘沙物竞天择

对很多人而言,VR就是一种看似真实的虚拟技术。已故天后邓丽君逝世二十周年时,某知名视觉效果制作团队于中国台湾为她举办虚拟个人纪念演唱会,让其倩影和歌喉再度呈现观众面前。

虚拟的邓丽君穿着华丽礼服演唱《甜蜜蜜》,之后还与担任特別嘉宾的费玉清隔空对唱经典名曲,令台下不少观众都听得感动落泪。这是虚拟技术的奇妙之处。之后,越来越多的虚拟技术被运用到各个方面,在春晚的舞台上,虚拟主持人和现实主持人同台为大家带来欢笑;在电影院,虚拟技术让观众可以声临其境……

在电子商城,我们经常可以看到带着VR眼镜的体验者们,他们在同一场地感受不同的场景。随着国內外游戏厂商在VR行业的投入,VR游戏也增加了游戏的丰富度。目前,VR游戏的收入不再像原来那样远低于线下体验馆了,用户群不断增大,对技术的要求就会越来越高。如何将內容做得更真实,如何增加与用户的交互感,如何利用线上社交平台引流等,这些都是VR游戏甚至是VR需要突破的问题。

齐心协力砥砺前行

在未知面前,人们总是选择规避风险或者勇往直前。有些人不敢向前,就选择停滞不前来规避可能承担的风险;有些人好奇,就会带着疑惑一直向前,誓要看看其中的奥妙,成为“第一个吃螃蟹的人”。

现在的VR就像是之前的“砖头机”,不被消费者看好,销量无法达到预期,要想全面实现商业化普及,VR仍然面临诸多障碍。VR体验所需要的设备数量,就是其中一个。目前,VR体验需要使用高端的VR设备,外部还需要提供足够的计算能力才能真正运作。高科技技术就要匹配高科技人才,人力和财力成本仍是一个很大的问题。我们只有把VR变得简单、方便携带而且价格亲民,VR设备才可以走向大众。而下一代头显已经逐步向这个方向迈进了:无线头显、无缝控制以及时尚设计即将到来。

当行业发展遇挫,同心戮力,发挥众人的才智才是最优的选择,闭门造车在这个追求高效优质的时代,没有生还的余地。因此,在未知面前,在VR行业的选择面前,揭开盖子,端上桌子,才能和众人共享盛宴。目前,VR技术已经广泛应用于城市规划、室內设计、工业仿真、古迹复原、桥梁道路设计、房地产销售、旅游教學、水利电力、地质灾害、教育培训等众多领域,让一些在现实条件中难以演练难以实现的事情,可以通过VR技术实现,为更多行业提供更多可能。