下凹式绿地用于城市降雨径流控制研究进展

2019-01-23许浩浩吕伟娅

许浩浩,吕伟娅

(南京工业大学,江苏 南京 211816)

随着我国城市规模的扩大和城市化进程的加快,地表不透水面积比例迅速增长,造成地表径流量急剧增加,缩短了洪峰产生的时间,而传统市政管网系统无法及时排走汇聚的雨水,因此容易引发城市内涝[1]。此外,降雨径流中携带大量的营养物质、悬浮物固体、重金属、油脂及致病菌等污染物,若这些污染物直接排入水体,会导致水体水质恶化。在城市内涝灾害频发、面源污染严重和水资源短缺的大背景下,各国相继开发出多种新型的城市雨洪管理技术。例如美国低影响开发模式及暴雨最佳管理措施、澳大利亚水敏性城市设计和英国可持续城市排水系统等。作为低影响开发理念下的一种生态雨洪管控措施,下凹式绿地不仅可以有效削减降雨径流总量和洪峰,而且可以有效改善降雨径流的水质。近年来,鉴于下凹式绿地在控制城市降雨径流、补给地下水及美化环境等方面的良好效果,其已被美国等其他发达国家广泛使用在城市公园、住宅区、道路两侧及大学校园等领域[2-3]。

1 下凹式绿地技术介绍

下凹式绿地通常指内设高程低于周边路面200 mm的一类结构特殊的绿地[2],其内设置雨水口的位置高于绿地高程但又低于周边路面的高程,主要通过蒸发、下渗、截留和调蓄等作用减少径流外排量,同时通过土壤和介质的过滤与吸附、微生物的降解以及植物根系的吸收作用去除污染物。下凹式绿地一般下凹100~200 mm,表面种植植物,系统结构自上而下依次为:蓄水层(100~200 mm)、种植土层(250 mm)和原土,雨水口高程一般高绿地50~100 mm[2],底部一般设有排水系统,此外通常还包括进水预处理的附属设施。

2 下凹式绿地的水文效应

2.1 下凹式绿地的设计

大量研究显示[4],下凹式绿地设计的重要参数有:设计暴雨重现期、土壤渗透系数、绿地下凹深度、下凹绿地面积比例、雨水口高度和植物耐淹时间。其中,下凹深度和下凹绿地面积比例是设计过程中的关键参数,下凹深度是决定绿地调蓄水量的主要参数之一,而较大的绿地面积可以有效保障其对降雨径流的控制。

焦胜等[5]研究长沙某住宅小区的下凹式绿地面积占总汇水区面积的适宜比值,结果表明,当土壤稳定入渗速率为5×10-8~5×10-6m/s,下凹深度为0.1~0.3 m,绿地面积占总汇水面积比为1.95%~22.09%时,下凹式绿地可以完全消纳1 h降雨产生的场地径流。程涛等[6]研究表明,当小区建设有效面积不少于30%的绿地,且绿地下凹深度为5~10 cm时,下凹式绿地能有效控制降雨径流量。黄民生等[7]选取华东师范大学校园内的一处下凹式绿地进行研究,结果显示,当土壤稳定入渗速率为5.0×10-7~5.0×10- 5m/s,下凹深度为0.1~0.3 m、面积比例为10%~30%时,下凹式绿地可以削减暴雨重现3 a连续1 h降雨产生的径流。朱永杰等[8]采用人工模拟的下凹式绿地,研究在不同暴雨强度下的减流效果,得出当下凹式绿地面积达到30%时,径流系数在0.30以下,可以拦蓄3年和5年一遇的暴雨;当下凹式绿地面积达到20%时,5 cm和8 cm的雨水口对3年和5年一遇的降雨径流削减效果差异不明显,削减率均在40%以上,径流系数均在0.90以上,相比之下5 cm雨水口高度较为合理。

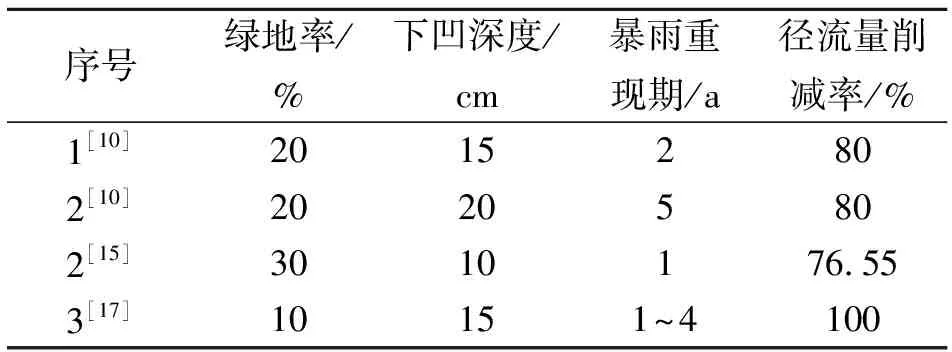

但有研究表明[4],植物耐水淹的时间会限制绿地下凹深度,由于植物耐水淹的时间有限,因此不能无限制地提高绿地下凹深度,如当植物耐淹时间为1~3 d时,北京下凹式绿地的下凹深度在5~25 cm适宜。国外一般要求下凹式绿地的积水深度不低于15 cm,且不超过23 cm[9]。Xie等[10]通过理论计算得出,北京市的下凹式绿地设计深度为15~20 cm,绿地率为20%,重现期为2~5 a,施工挖深为6~15 cm是比较合适的(表1)。Pan等[11]指出在1倍汇水面积的情况下,下凹式绿地对暴雨重现期为10、50、100 a的降雨削减率分别为87.15%、58.48%和50.75%。Dong等[12]通过理论计算得出,若要深度大于10 cm的下凹式绿地能满足0.5~5 a重现期的100%下渗,则需保证土壤渗透率大于5.0×10-5m/s,且绿化率应大于30%。Prince等[13]研究表明,选择填料基质时,应考虑基质的渗透性能及对污染物的削减效果,推荐选用壤土、砂质壤土及壤质砂土(最小吸水率分别为13、25、51 mm/ h)等渗透率高的天然土壤作为绿地填充基质。

表1 下凹式绿地对径流量的削减效果

由于各地区的降雨强度和土壤下渗率不同,绿地的下凹深度有所差异,北方下凹深度一般在10 cm以下,南方下凹深度一般大于10 cm,此外,绿地面积一般要达到集水面积比例10 %以上[11],才能有效保障下凹式绿地的蓄渗效果。目前,对于下凹式绿地的下凹深度和绿地面积比例的研究较多,但对于渗透系数、设计暴雨重现期、植物耐淹时间等因素对绿地蓄渗能力影响的研究相对较少,应对其开展更为细致的研究。

2.2 下凹式绿地对降雨径流的调蓄作用

众多学者采用试验装置、单体野外观测、模型模拟等方法对下凹式绿地的调蓄作用进行了大量的研究。Cong等[14]运用SWMM模型对北京某小区进行模拟分析,结果表明,当暴雨重现期为10 a时,与凸式绿地相比,下凹式绿地的入渗量增加了36%,径流量减少了53%,洪峰流量降低了35%。Tian等[15]分析在不同设计降雨频率的情况下,济南市城区的下凹式绿地的径流削减效果,得出下凹式绿地的降雨拦蓄效果较为明显,对降雨重现期为1、3 a的径流削减率分别为76.55%、63.45%。曲婵[16]对西北大学长安校区的下凹式绿地进行SWMM模型模拟,发现绿地的下凹深度为10 cm,绿地率为40%时,系统能完全消纳周围4.7 hm2不透水面积产生的88.54 m3径流量;在降雨强度为9.69 mm/h,降雨量为27.5 mm时,系统减少10.17%的洪峰流量,延迟洪峰时间为0.16 h。宋召凤等[17]对下凹式绿地在不同设计暴雨条件下的减洪效果的计算结果显示,径流削减率随下凹深度的增加而升高,随降雨重现期的增加而降低,下凹式绿地对重现期小于4 a的降雨径流的削减率均高达100%。Yi等[18]设计了一种改良型下凹绿地,并在深圳市光明新区某绿色建筑小区进行了中试研究,结果表明,当下凹式绿地与径流下垫面面积之比1∶2时,下凹式绿地能完全消纳重现期为2 a或3 a的降雨径流,但当重现期为5 a时,会发生溢流现象,产流时间为29 min,延缓峰现时间为14 min,并提出了减小服务面积比及降雨重现期有利于下凹绿地对径流地调蓄。

基质层厚度和植物种类也会对下凹式绿地调蓄径流产生一定的影响。Yue等[19]通过实验室土柱模拟试验,研究下凹式绿地土壤厚度对积水渗透特性的影响,结果表明,下凹式绿地土壤厚度大于1.7 cm时,约2~3 h能完全拦蓄厚度为10 mm的降雨。Zhang等[20]在实验室搭建下凹式绿地研究对径流削减效果,试验表明,与基质厚度为20 cm和40 cm的下凹式绿地相比,基质厚度为60 cm的下凹式绿地对短历时和长历时降雨有更好的削减径流量和延迟峰值的效果,径流峰值延缓的时间达到了24~30 min。William等[21]研究显示,在植物选择时,应选用耐寒抗盐、抗旱耐涝、根茎茂密发达、适应力强、生长速度较快的本土植物物种,同时注重植物的种植密度及多样性搭配,以达到美观的效果。马姗姗等[22]采用InfoWorks CS 软件模拟天津某大学生活区的排洪能力,结果表明,当降雨频率为20%时,绿色屋顶与下凹式绿地串联对洪峰流量的降低幅度高达41.1%,径流系数降低至0.279,降低幅度高达49.9%,且随着降雨频率的增高,串联的优势更加明显。

下凹式绿地对较小降雨重现期下的径流量的削减率最高可达100%[17],最低也达到了43%[8],洪峰延迟时间为9.6[16]~30 min[20],洪峰流量削减率也在10.17%以上[16],因此下凹式绿地能很好地拦蓄降雨径流、削减洪峰流量、滞后洪峰到达时间以及补充城市地下水。但目前研究大多为模型模拟或实验室小面积实验,限制因素较多,今后应加强对大面积下凹式绿地的野外观测及稳定性运行方面的研究。

3 下凹式绿地削减径流污染

3.1 净化机理

研究表明[11],下凹式绿地对降雨径流中的TSS、TP、COD和重金属等污染物具有良好的净化效果,其去除机理主要是土壤、植物和微生物共同作用的结果,涉及物理、化学和生物作用。但是不同污染物的去除机制有所不同。氮的去除主要通过氨化细菌、硝化细菌和反硝化细菌的降解;磷的去除主要依靠植物根茎的吸收以及与金属离子(钙、铁、铝)形成螯合态或络合态化合物被固定在土壤中,还有小部分被聚磷菌类微生物摄取;有机物的去除主要依靠土壤吸附和微生物降解;TSS的去除主要通过植被根系和土壤截留;重金属的去除主要依靠土壤介质的吸附作用。也有研究表明[23-24],下凹式绿地对COD的去除作用主要依靠土壤胶体颗粒吸附、植物的吸收吸附以及微生物降解。

3.2 净化效果

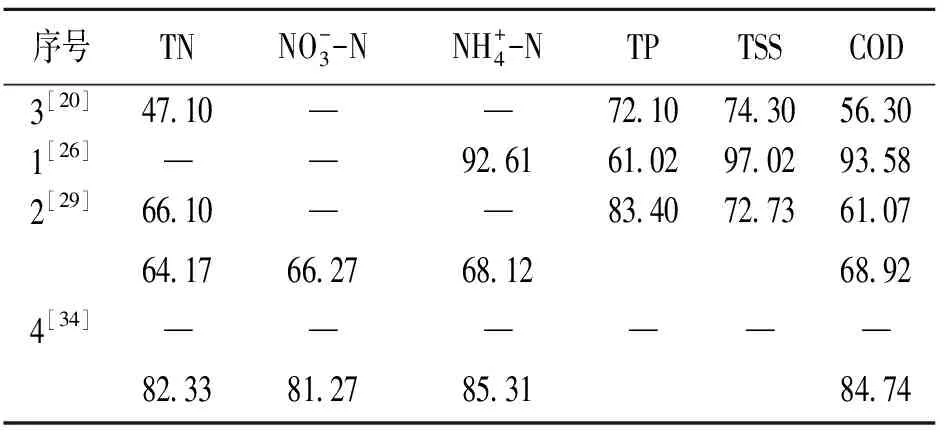

表2 下凹式绿地削减径流污染效果 %

上述研究表明,下凹式绿地对雨水径流有良好的净化效果,但对每种污染物的削减率有所差异,对COD和TSS的削减效果最好,其次是TP和重金属,对氮的削减率相比其他污染物较低。此外,下凹式绿地的净化效果受降雨强度、降雨历时、绿地覆盖度、土壤类型、植被类型、下凹深度及面积等因素的影响,其中降雨强度和植被类型对污染物的净化效果显著,净化效果随降雨强度的增大而减小。

4 结论与展望

随着城市化的不断发展,下凹式绿地将在控制城市内涝与城市面源污染方面发挥更大的作用。根据国内外对下凹式绿地在降雨径流控制方面的研究进展,提出未来以下几个方向:①明确下凹式绿地的调蓄能力过程、削减径流污染的能力、净化机理及影响因素,如土壤基质、植物和微生物对绿地调蓄净化径流的影响,同时加大对下凹式绿地在室外的研究,尤其是在较大区域下凹式绿地在径流控制及改善城市水循环等方面的研究;②优化下凹式绿地对降雨径流的控制效果,从植被覆盖度、草地类型、下凹深度及面积等影响因素考虑,优化下凹式绿地的结构设计,在不降低进水负荷前提下提高对氮磷等污染物的去除效果和对暴雨径流的调控能力;③下凹式绿地长期运行稳定性的研究,通过有效地运行维护技术,保持下凹式绿地良好的蓄渗及水质净化功能。