常璩故里考辨

2019-01-21傅德岷

傅德岷

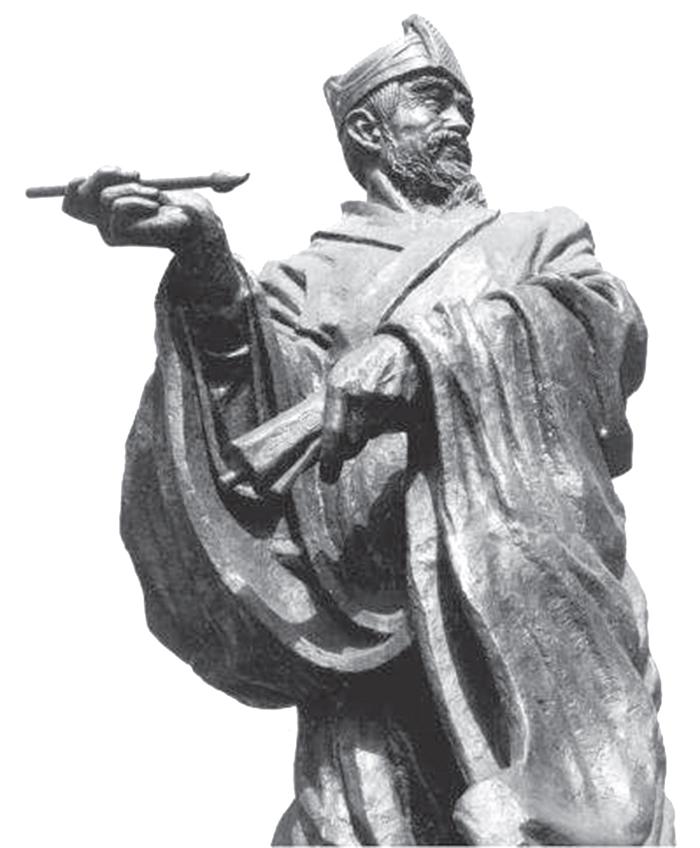

常璩是东晋著名史学家。他穷其一生心血撰写的《华阳国志》,是我国现存最早的一部较完整的地方史志。它记载了公元4世纪中叶以前今四川、重庆、贵州、云南以及甘肃、陕西、湖北部分地区的历史、地理、人物、文化,具有极高的史学价值和文学价值。之后不久,南朝范晔的《后汉书》、裴松之的《三国志注》、李膺的《益州记》,北魏郦道元的《水经注》和崔鸿的《十六国春秋》等书,均部分取材于《华阳国志》。唐代史学家刘知几在《史通·杂述》中赞之为“传诸不朽”之书,故其被誉为“中国方志初祖”。

常璩是巴蜀人民的骄傲!《华阳国志》是我国传统文化中一张光辉的文化名片!

常璩是哪里人?常璩是晋江原县(今崇州市)人,没有异议。

常璩的故里(小亭)在哪里?学界有多种说法。大致有六种:第一,《清一统志》的“江源”说;第二,刘重来、徐适端的“三江”说;第三,任乃强的“县西南”说;第四,刘琳的灌县“太平公社”说;第五,王文才的“西南紫竹”(燎原)说;第六,施权新的“怀远”说。上述诸家均是学养深厚的专家,是笔者尊崇的学者,但正如古希腊哲学家亚里斯多德所说:“吾爱吾师,吾更爱真理。”笔者认为要探寻和确定常璩的故里,必须以常璩史家的严谨态度,尊重史实,以常璩的“自我介绍”为依据。常璩在《华阳国志·蜀志》中写道:

江原县 郡西,渡大江,滨文井江,去郡一百二十里,有青城山,称江祠。安汉,上、下朱邑出好麻,黄润细布,有羌筒盛。小亭,有好稻田。东方,常氏为大姓。文井江上有常堤三十里,上有天马祠。

在“介绍中”,常璩提出其故里(小亭)的几大特点:(一)当时江原县址是“滨文井江,去郡一百二十里,有青城山”,即紧邻青城山;(二)产“好麻,黄润细布,有羌筒盛”,羌筒,岷江上游羌地大竹筒,即与羌地毗邻;(三)“小亭,有好稻田”。(四)“东方,常氏为大姓”,“东方”指小亭之东方,即常氏大家族在小亭乡之东面聚居;(五)“文井江上有常堤三十里,上有天马祠”。要确定常璩的故里必须符合这五大特点,如果只凭一条“好稻田”和臆测,是不确的。据此,笔者不揣冒昧,对常璩故里的六种说法逐一进行介绍和辨析。

第一,“江源”说。刘琳在《华阳国志校注》中,引《清一统志》称:小亭在崇庆东南二十余里江源场。刘琳自己也指出:此说无所据。当予否定。

第二,“三江”说。刘重来在《常璩与〈华阳国志〉》(四川人民出版社1985年版)和与徐适端共同主编的《华阳国志研究》(巴蜀书社2008年版)中均说:“常璩,字道将,晋时蜀郡江原县小亭乡(今四川崇州市三江镇)人。”此说只提出“三江镇人”的观点,未进行论证。据查,历史上确有过两个江原县址,一是汉江原,系汉武帝元狩年间(公元前122—公元前117年)所建,县址在今崇阳镇。另一说,传公孙述城为汉江原。原来王莽篡汉于公元9年,建国称新皇帝,改蜀郡为导江郡,改原太守为卒正,以公孙述为导江卒正,徙治临邛(今邛崃)。公孙述驻临邛侨县(今崇州旧三江场一带),在新津县西30里。公孙述筑临邛侨县城(见《明一统志》卷六十七)。二为晋江原。李雄据蜀在成都称帝建大成国,年号玉衡。玉衡二年(公元312年)正月,李雄分汉嘉郡和蜀郡的部分地方设沈黎、汉源二郡,汉源郡管辖汉源县;玉衡七年(公元317年),改汉源郡为晋原郡,汉源县为江原县,郡和县治均在“今崇州市西北旧怀远镇”(見孙琪华:《益州记辑注及校勘》30页,巴蜀书社2015年版)。此地符合常璩指出的“滨文井江”,“有青城山”的特点。可见,汉江原无论汉武帝时建或误传三江临邛侨县为汉江原,与常璩生活之晋江原前后相距430多年或300年左右,“三江说”将常璩生活之晋江原误以为是三江临邛侨县,是十分不当的,其他几条亦不符合,此说当予否定。

第三,“县西南”说。任乃强在《华阳国志校补图注》一书中注为:“小亭,亦乡名,即常璩故乡,故言之特详。‘有好稻田,乡在县之西南方。”并在江原县的“注”中指出:“大抵凡今金马河以西,崇庆县境南至新津,西至大邑,北至灌县、外江之南,皆其故境。”此说有两个问题,一是仅依“有好稻田”,忽略了常璩提出的其他条件,可信度不强;二是在江原那么广阔的境域内的“西南方”,小亭的具体位置在哪里,没有确指,说了等于没说。此说亦很难成立。

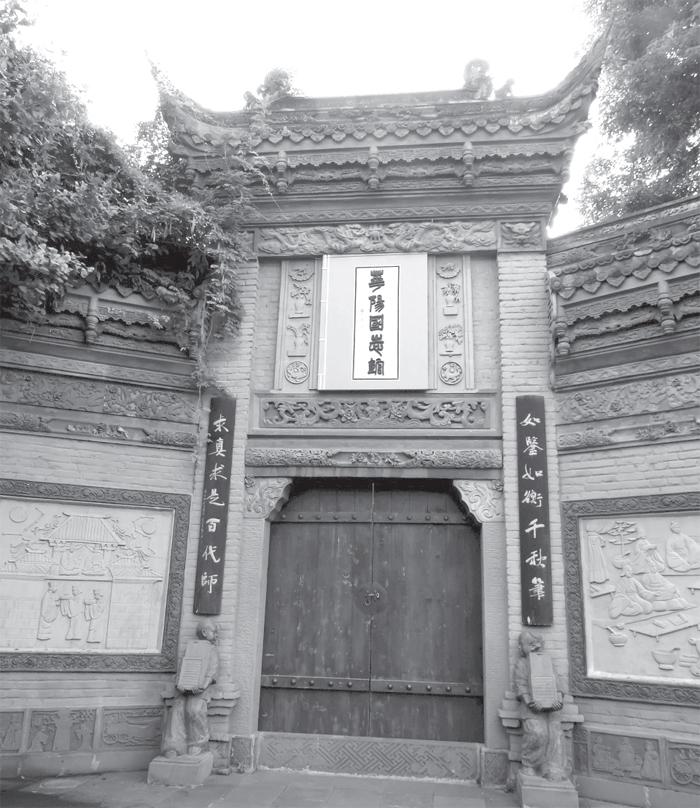

崇州街子古镇上的华阳国志馆

第四,灌县“太平公社”说。刘琳在《华阳国志校注》在“常氏”的“注”中说:“灌县旧志(如光绪《增修灌县志》)云‘常道将废宅在治南三十里,即今太平公社一带。”此说虽与青城山、羌地毗邻,却远离文井江,亦无常氏大族、常堤三十里、天马祠等条件,亦难成立。

第五,“西南紫竹”说。王文才在《江原朱亭考》中称:“小亭位于江原西南并包括今大邑东北之地。《清一统志》以小亭在州东南三十里汉江原镇,非是。罗元黼《崇庆县志·丛谈》疑小亭当即朱亭,尤谬。小亭故址似燎原乡近年发掘之古城,未知然否。”张伯龄支持此说,在《常璩故里在何方》(《蜀州纵横》2016年第1期)指出:“文才先生是从大处着眼看江源,推断出‘南为小亭,并以考古发现的新石器时代成都平原六座史前遗迹之一的紫竹遗址加以印证,与任乃强的‘西南说颇为契合。”并总结说:“将其(小亭)定位于县之西南一带,包括濒临文井江之南的部分地区。紫竹遗址到晋代或曾设置为基层政权‘亭(小亭)的驻地,似有更大的可能性。”据张伯龄《乡土要览》(方志出版社2016年版)介绍:燎原乡“位于县西南边境,南与大邑县安仁镇、苏家乡毗邻”,属“河西平坝地区”,“全乡农田由三合堰三、四、五支渠及手工堰一支渠灌溉”,即此地远离青城山、羌地,无文井江,更无江上之常堤三十里和常氏大族。甚至提出此说的王文才都说“未知然否”,不能确定,自然也就很难成立。

第六,“怀远”说。这是施权新在《常璩疑案》(《成都文物》2010年第4期)“出生地诸说”中提出的观点,并作了充分的论证。可惜此说未能引起学界和有关部门的重视。笔者赞同施权新的观点。现将其说及自己的理解介绍如下:

一、小亭乡的位置

王文才依《华阳国志》描述的江原四邑:安汉、上朱邑、下朱邑、小亭,认为上朱邑在今街子与都江堰接邻处,下朱邑为三江镇,安汉即朱亭(今朱氏街),在今崇州城西郊,小亭“似即隆兴镇近年发掘之古城”。施权新对前三处表示赞同,对小亭的位置表示疑义。理由是:一是隆兴古城远离文井江,不能说在文井江上;二是按晋县、乡、亭的建置乃沿袭秦汉,“大率十里一亭,亭有长。十亭一乡,乡有三老、有秩、啬夫、游徼。”(《汉书·百官公卿表》)小亭为乡,十里一亭,十亭一乡,与其他乡相距至少数十里,而王先生所说朱亭(朱氏街)和小亭(隆兴)相距不过10余里。安汉(朱亭即朱氏街)和上朱邑(街子一带)则相距近70里,显然分布不合理且和晋制不合。他认为,根据布局,小亭应在今崇州到都江堰境之间,怀远一带更为合理,即在怀远之南,文井江畔。如是,其分布是:上朱邑(街子一带)至小亭(懷远)30里左右,小亭(怀远)至安汉(朱氏街)约40里,安汉(朱氏街)至下朱邑(三江)30里,和汉晋乡、亭分布契合。

二、常堤三十里

文井江源于县最高峰火烧营之黑凼,自鹞子岩出口,横贯怀远北境东流,境内流程9公里,入元通境,与泊江、味江、干五里河汇合,元通以上称为文井江,元通以下称为西河。(见张伯龄《乡土要览》)常璩称“文井江上有常堤三十里”,则常堤必然在怀远与元通之间。其功能有二:一是护岸江堤,保护乡镇和农田;二是防羌胡侵扰。故“常堤”在北宋吕大防刻本中作“守捉”,“守捉”为边境兵站。怀远在三国蜀汉时就设有军屯。当年诸葛亮南征时虑羌胡入侵,遂派名将马岱领兵驻横原(今怀远),因马岱与其兄马超“甚得羌胡之心”。《四川通史》(四川人民出版社2010年版)和《成都通史》(四川人民出版社2012年版)卷二均确认常氏堤在文井江流至元通的可能性为大。怀远与青城山、羌地紧邻,又有常堤三十里,与常璩之“介绍”甚合。

三、文井江上有“天马祠”

《太平寰宇记》引李膺《益州记》:“马元祠,宁州有马元河,河边牧马产骏驹,一日千里,至此毙之。岸南人为立祠。”《水经注》又称“小亭山有天马冢是也。”《华阳国志·蜀志》载:“有天马河,马日千里。后死于蜀,葬江源小亭,今天马冢是也。县有天马祠。”上述引文中有两个要点:一是“岸南人为立祠”。查文井江自山出往东流,至元通稍折向南流,故只有元通以上有南岸,今怀远镇南常家坎之位置正与“岸南人为立祠”相合;二是天马冢在“小亭山上”,即小亭有山。怀远常家坎居太平山与无根山之间,两山夹峙,三面环山,由一沟出入,与天马之葬地吻合。施权新还从考古角度指出:常家坎下山沟旧为文井江支流古河道,沿无根山向东南,山脚有秦汉古城今尚存城垣,城内考古调查多见汉代遗物,陶片上有“亭”字,或为晋之小亭与晋原县(后改江原县)址。笔者2017年4月去常家坎实地调查,当地史学专家指出:常家坎对面不远有石马山,下有石马沟(石马河),据传与天马传说有关。

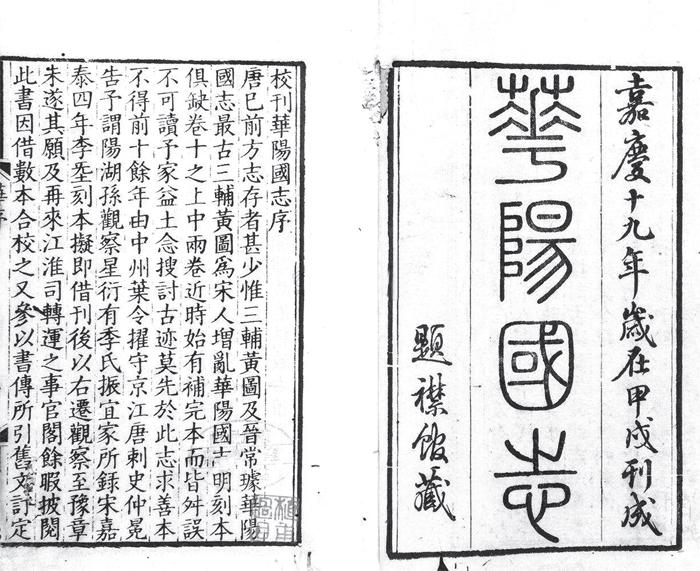

晋常璩撰《华阳国志》十二卷(清刊本)

四、“小亭,有好稻田”

有论者认为:“位于县西北山地与平坝接壤处的怀远,既不具备‘有好稻田的地质条件,也不处于江原‘东方的地理位置,将怀远定为小亭故地、常氏故里,实在缺乏根据。”此论所指江原是“汉江原”还是“晋江原”,不明确,姑且不论,仅以“好稻田”来说。为此,施权新从土壤和考古角度指出:“从怀远到元通的文井江两岸俱为灰紫色冲积土,宜水稻,江东岸4300年前的双河古城经1997年10月试掘,从发现的陶器、磨石及加工食物的石器来看,当时就可能有原始稻作农业,怀远一带很早以前也有好稻田。”张伯龄《乡土要览》介绍怀远镇:“全境耕地面积21921亩(1461公顷),以水田为主”(第55页);既“以水田为主”,自然就有好稻田了!

五、“东方,常氏大姓”

据怀远镇文史专家介绍,怀远镇址自古以来搬迁多次,秦汉及晋时在无根山麓之横原,常家坎恰好在横原之东偏北。常璩所说“东方”即小亭(横原)之东方。关于“常氏大姓”,笔者2017年4月曾访问常家坎一位80多岁常姓老人,他告诉说:常家坎的常姓有土著,即自古就住在这里的常氏,有湖广填四川迁来的常氏,原有大祠堂。原有土著常氏是否为常璩后裔,已无法考证,但可以说明常氏在这里的血缘一直不断,是绵延不绝的大族。

综合上述辨析,认为江源、三江、“县西南”、灌县“太平公社”、县“西南紫竹”(燎原古城)为常璩故里之说,均不符合或不完全符合常璩所指故里之五大特点,唯有怀远说完全符合常璩的“自我介绍”。故笔者的结论是:常璩故里在怀远(常家坎)!《辞海》(1999年版)亦明确指出:“常璩,东晋史学家,字道将,蜀郡江原(今四川崇州西北)人。”“崇州西北”当指怀远无疑。

(文中“怀远说”较多采用施权新先生的观点和材料,特此致谢。)

作者:中国作家协会会员