基于工作量化绩点制的麻醉科绩效奖金分配模式研究

2019-01-16郝晋吴春华陈岩王迪

郝晋,吴春华,陈岩,王迪

(首都医科大学附属北京中医医院,北京市 100010)

2017年4月8日,《北京市医药分开综合改革实施方案》全面推行,3 600多家医疗机构取消挂号费、诊疗费,取消药品加成,设立医事服务费,规范调整435项医疗服务价格,组织实施药品阳光采购。旨在通过改革逐步转变公立医疗机构运行机制,规范医疗服务价格和医疗行为,充分体现医务人员技术劳务价值和公立医院的公益性。随着改革的不断推进,公立医院必须因势利导,建立健全科学的绩效考核与分配制度,将基于技术劳务价值的工作量作为绩效分配的抓手,使医务人员薪酬与药品、卫生材料、检查、化验等业务收入脱钩,切实做到多劳多得、优绩优酬[1]。

麻醉科作为现代医院临床体系中的重要一环,其作用和地位举足轻重。麻醉技术水平高低与医院开展手术的规模、难度、风险密切相关。同时,麻醉科需要负责把控手术室的医疗流程,合理安排手术、缩短手术间隔、提高手术室利用率,从而达到充分利用医疗资源、提高医疗效率、缓解医疗压力的目的。此外,随着患者在诊疗过程中对舒适化医疗的需求越来越高,很多患者倾向于在麻醉条件下进行某些医疗操作,既舒适又安全[2]。

医院麻醉科的不断发展对医院绩效管理同样提出了更高的要求。如何顺应医改趋势,通过绩效管理,科学计量麻醉科工作成效,充分调动医务人员参与改革的积极性、主动性,既是目前医院管理工作的当务之急,也是本文进行分配制度研究的侧重点和出发点。

1 建立麻醉科工作量化绩点制绩效分配模式的必要性

传统的麻醉科绩效奖金分配模式是以收支核算结合台次数量为导向,难免会引导医务人员开展风险低、难度小、时间短、收益高的工作。绩效激励方向趋于经济收益的高低而不是技术水平的高低,从而导致现有绩效分配模式陷入困境,不仅在合规性和有效性上均存在明显的瑕疵,同时已不能适应医院发展和深化医改的要求。

科学合理的麻醉科绩效分配模式要充分评估麻醉医师的劳动价值,以个人工作量或岗位工作量作为评价医师薪酬多寡的指标,既能保证医师的工作主动性和创造性,又能提高医疗质量和效率,保持医院的公益性,实现科室和医院协同发展[3]。

2 麻醉科工作量化绩点制绩效分配模式的构建

本文构建的基于工作量化绩点制的绩效分配模式要解决的问题,是如何在绩效分配中体现麻醉工作的复杂程度、技术难度、职业风险和工作强度等,从而弥补传统方案的不足,充分体现优绩优酬、多劳多得的绩效分配原则,通过绩效杠杆推动医院麻醉科技术效率的持续提升。

2.1 绩效工作量的计量

工作量是绩效分配的基础,本文构建的工作量化绩点制分为手术工作量绩点和无痛治疗检查工作绩点两大类。

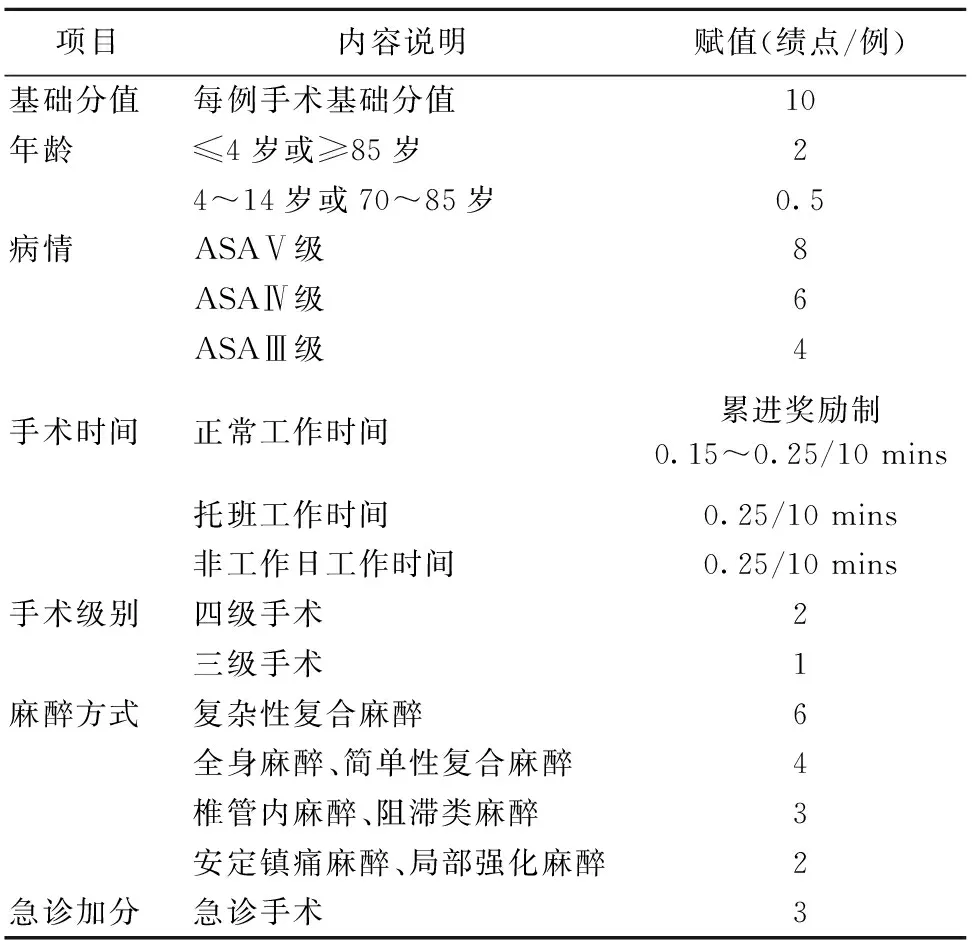

2.1.1 手术工作量绩点。为提高量化考核的可操作性,本文构建的麻醉科手术工作量绩点包括基础绩点和超额累加绩点,麻醉科每完成一例手术麻醉工作获得相应基础绩点,在此基础上,对麻醉风险大、复杂程度高、工作时间长的手术额外给予超额累加绩点(见表1)。超额累加项目包括六个方面。

表1 手术工作量绩点明细表

(1)患者年龄:患者的年龄是围手术期的主要危险因素之一。小儿因机体尚未发育成熟,对麻醉的耐受性差,其麻醉风险高于成人。相关文献报道,1岁以下小儿麻醉所致心搏骤停的发生率比年长儿大10倍;4岁以下小儿麻醉心搏骤停的发生率为12岁以上的3倍。目前,社会老龄化趋势使得高龄病人接受手术治疗的比率日益增高,而老年人的器官功能逐渐衰退,多并存心、肺等重要器官疾患,机体代偿能力显著降低,其麻醉风险随年龄增长而增高[4]。因此,麻醉不同年龄档的患者,麻醉团队所承担的风险和工作强度有本质上的差别,特别是小儿及高龄患者。因此,本方案对14岁以下及70岁以上手术患者分档给予不同加分。

(2)患者病情:病人本身的体质状况亦是造成麻醉相关死亡的主要原因,美国麻醉师协会(ASA)根据病人体质状况和对手术危险性进行分类,于麻醉前将病人分为5级,级别越高则麻醉风险越大。Ⅰ、Ⅱ级病人,麻醉和手术耐受力良好,麻醉经过平稳;Ⅲ级病人麻醉中有一定危险,麻醉前准备要充分,对麻醉期间可能发生的并发症要采取有效措施,积极预防;Ⅳ级病人麻醉危险性极大;Ⅴ级病人病情极危重,麻醉耐受力极差,随时有死亡的威协,麻醉和手术异常危险,麻醉前准备更属重要[5]。本方案对ASAⅢ级以上的病例设置阶梯超额绩点,一定程度上督促麻醉医生更充分地完成麻醉前访视。

(3)手术时长:麻醉时间不但决定工作量,而且时间越长,麻醉管理难度越大,因此工作时间是一项既有量又有质的考核指标[6]。考虑到目前我院手术室资源有限,加之工作时间主动权在外科,导致连台、拖台、加班手术较多的现实情况,本方案对凡在正常上班外的非工作时间段绩点适当增加。

(4)手术级别:手术级别在一定程度上反映了手术的风险和技术难度,同时也对麻醉管理提出了不同层次的要求,因此对于高级别手术给予相应绩点。

(5)手术缓急程度:研究表明,急诊手术麻醉死亡率为择期手术的2~3倍。由于受到时间限制,麻醉医生与病人接触时间短,对病人病情的了解不尽全面,不能完全将患者的生理病理状况调整到最佳状态,致使急诊手术的麻醉处理对麻醉医生提出更高的要求,因此急诊手术额外加3分。

(6)手术麻醉方式:不同麻醉方式具有不同的风险与技术含量,因此相应分值各有差异。整理本院近两年手术病例资料,经过多轮专家咨询,形成4个赋值等级,即复杂性复合麻醉得6分,全身麻醉、简单复合麻醉得4分,椎管内麻醉、阻滞类麻醉得3分,安定镇痛麻醉、局部强化麻醉得2分。

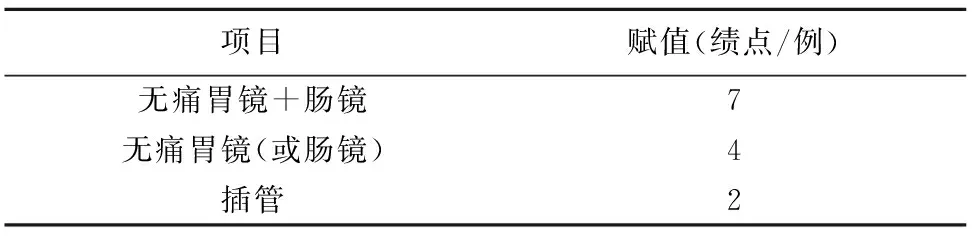

2.1.2 无痛治疗/检查工作量绩点。依据麻醉医师的工作强度和技术难度,将医院开展的无痛治疗、检查以及气管插管赋予相应绩点(见表2)。

表2 无痛治疗/检查工作量绩点明细表

2.2 绩效点单价测算与确定

绩效点单价测算原则是以历史数据为基础,通过对新旧分配方案测算结果的差异分析,采用增量调整的方式确定新方案的绩效点单价。测算过程主要包括:数据收集与处理、建模测算、差异分析和重复测算。

2.2.1 数据收集与处理。历史数据的准确性和完整性是确保测算结果的有效性的关键[7]。借助医院信息系统,收集12-24个月的历史数据,项目应包括麻醉科绩点核算相关指标及科室成本数据等。数据处理能有效的解决数据收集过程中产生误差和缺失的问题。通过数据处理找出异常数据,对明显错误数据进行剔除,进一步保证数据的准确性。

2.2.2 建模测算。依据新方案对历史数据进行测算,建立数据模型,通过回归测算的方法,初步确定绩效点单价。

2.2.3 差异分析。对比新旧方案测算结果,对差异明显的月份查找原因,分析业务量、工作强度、技术难度等因素,确认其数据是否与实际业务吻合,测算结果是否与新方案的设计目标一致。在此基础上,根据差异分析结果对绩效点单价有针对性地进行二次调整。

2.2.4 重复测算。在绩效点单价确定后,对历史数据再次测算,重点关注测算数据的极值,对偏差显著的测算结果要重复测算,从而确保测算结果的可靠性。

2.3 绩效奖金核算与运行

麻醉科绩效奖金的核算主要涉及三大部分:工作量绩效奖励、KPI考核成绩和科室成本控制扣减金额,公式如下:

绩效奖金=∑绩效工作量绩点×绩效单价×KPI考核成绩-科室成本控制扣减金额

KPI考核及成本管控的方式及比例,需根据医院绩效考核的目标和激励方向最终确定。此外,对于绩效考核较成熟的医院,麻醉科绩效奖金核算办法还可引入超额累进制,对绩效绩点的奖励采用阶梯式的奖励方法,根据一定时期内麻醉工作完成情况,为科室设置基础绩点指标,超过基础指标的部分采用分段累进制进行奖励。例如:0<超额比例≤10%,绩效绩点按照1.5倍计算;10%<超额比例≤20%,绩效绩点按照2倍计算;20%<超额比例≤30%,绩效绩点按照2.5倍计算……以此类推,层级累加。

3 麻醉科工作量化绩点制的实施效果

基于工作量化绩点制的麻醉科绩效奖金分配模式实施以来,取得了良好的效果。本研究选取新方案实施一年后(2017年7月—2018年6月)的数据作为改革组,以2016年7月—2017年6月的同期数据为对照组,分别应用工作量化绩点制进行测算和对比分析。

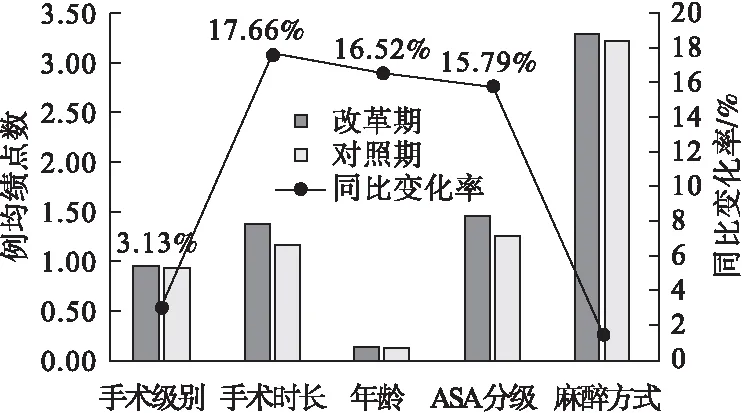

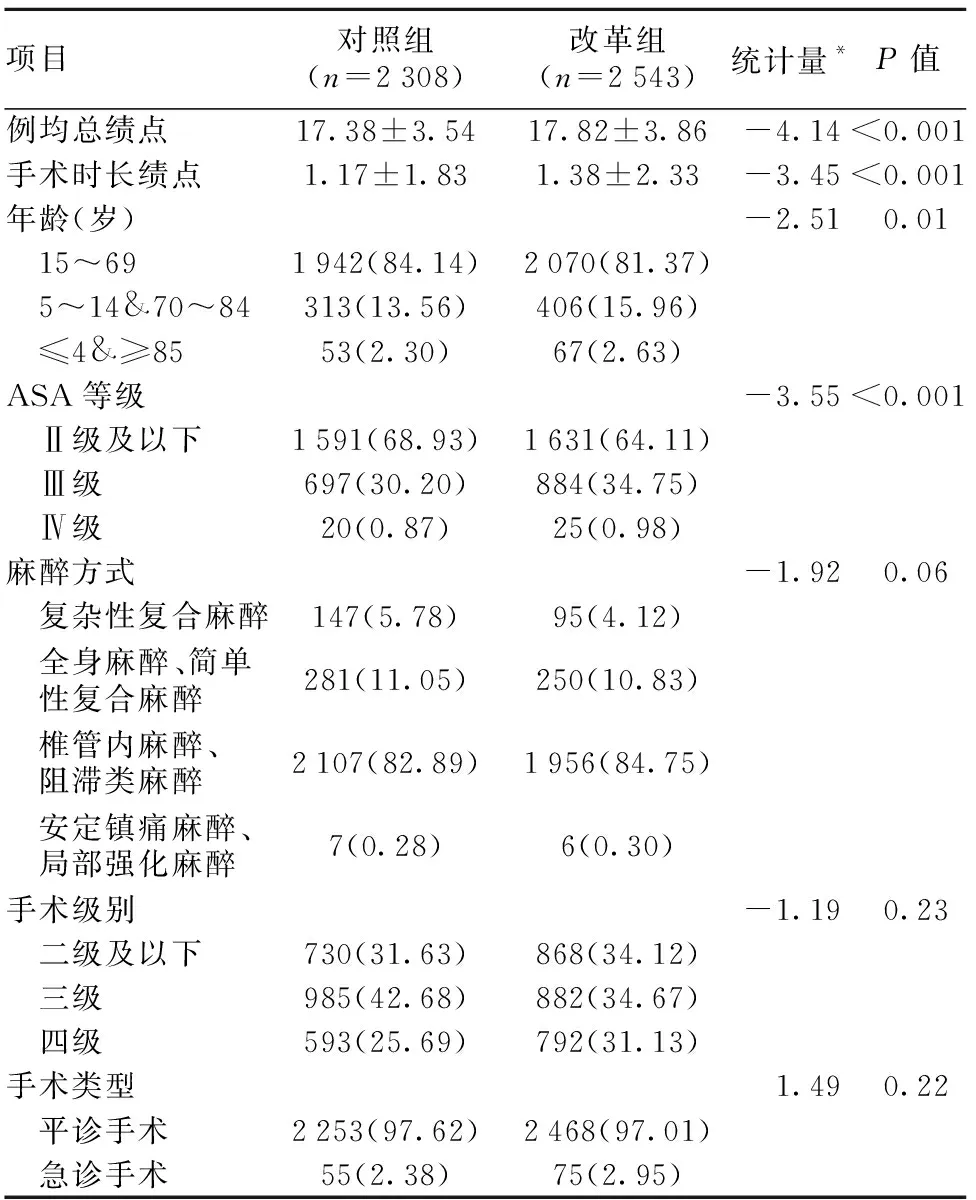

结果显示,我院麻醉科手术同比增加235台次,例均绩点由17.38提高到17.82,同比提高2.53%;各分项指标中例均绩点均呈增长趋势,其中涨幅较大的是年龄、ASA分级和手术时长(见图1)。此外,在描述统计基础上,本研究采用SPSS 19.0软件对各核算项目改革组和对照组数据变化情况进行了统计分析。定量资料选用独立样本T检验,分类资料选用卡方检验,有序资料选用非参数M-W秩和检验。结果如表3所示,例均手术总绩点、例均手术时长、手术患者年龄、ASA分级及手术级别项目,改革组均显著优于对照组。

图1 改革实施6个月后不同项目例均绩点同期变化图

项目对照组(n=2308)改革组(n=2543)统计量*P值例均总绩点17.38±3.5417.82±3.86-4.14<0.001手术时长绩点1.17±1.831.38±2.33-3.45<0.001年龄(岁)-2.510.01 15~691942(84.14)2070(81.37) 5~14&70~84313(13.56)406(15.96) ≤4&≥8553(2.30)67(2.63)ASA等级-3.55<0.001 Ⅱ级及以下1591(68.93)1631(64.11) Ⅲ级697(30.20)884(34.75) Ⅳ级20(0.87)25(0.98)麻醉方式-1.920.06 复杂性复合麻醉147(5.78)95(4.12) 全身麻醉、简单 性复合麻醉281(11.05)250(10.83) 椎管内麻醉、 阻滞类麻醉2107(82.89)1956(84.75) 安定镇痛麻醉、 局部强化麻醉7(0.28)6(0.30)手术级别-1.190.23 二级及以下730(31.63)868(34.12) 三级985(42.68)882(34.67) 四级593(25.69)792(31.13)手术类型1.490.22 平诊手术2253(97.62)2468(97.01) 急诊手术55(2.38)75(2.95)

注:例均总绩点、时长绩点为独立样本t检验统计量,手术类型为χ2检验统计量,其余项目为非参K-W检验统计量。

4 讨论

4.1 构建的工作量化绩点制分配模式的合理性和局限性

本文综合应用了文献研究法、专家咨询法、结构化访谈法和非参数检验,保障研究内容的有效性和准确性。在文献研究的基础上,对医疗管理及麻醉科医护人员进行了专家咨询和结构化访谈,综合专家意见结合样本医院实际情况确定量化指标及点值,确保分配模式构建的代表性和科学性。最终构建的分配模式紧扣麻醉工作实际,与专学科发展相衔接,充分挖掘以技术劳务价值为核心的关键指标。因此,本文综合应用多种研究方法构建的工作量化绩点制分配模式能在一定程度上反映麻醉工作的技术劳务内涵。

此外,新的核算分配模式实施后,在北京市医药分开综合改革背景下,样本医院在门急诊、住院人次均同比下降的情况下,手术台次同比增加,体现麻醉技术难度的例均总绩点、ASA分级、手术级别、手术时长和患者年龄均显著提高。通过绩效分配的杠杆,不仅有效地调动了科室人员的积极性和主观能动性,同时提高了手术室的使用效率,并一定程度上助力了科室技术水平的提高和学科的持续发展。但是,本研究过程中的基础数据,均来自北京市某三级甲等中医综合医院,受样本医院规模特点和运营情况的影响较大,因此研究仍存在一定局限性。

4.2 影响工作量化绩点制分配模式应用效果的关键因素

在保证医疗质量和安全的前提下,以绩效分配模式为杠杆,充分调动医务人员积极性,提高手术室使用效率,强化麻醉专科能力,进而促进外科协同发展是麻醉科绩效改革的目标和方向。在实际应用中,笔者认为有两个关键因素直接影响分配方案效果:其一是采用超额累进制奖励时,基础工作量绩点设置。基数太低无法最大限度激发科室工作潜力,基数太高难以达到会导致医务人员对方案的抵触情绪,从而影响分配模式的应用效果。基数的确定,既要考虑手术的数量和质量,还要核算科室人员配置、手术间硬件条件及成本效益等资源要素,最终的基数标准要统筹现阶段麻醉科的技术能力和外科手术情况。其二是科室二次分配方案与该分配模式的匹配程度和合理性。科室层面要出台具体的、切实可行的二次分配方案。在依据工作数量、服务质量分配的基础上,年资、职称、岗位等因素也应统筹考虑。充分利用信息系统数据,提供精确到手术台次、医生个人的工作量绩点明细,绩效的分配直接量化考核到个人,才能够最大限度地提高医生的积极性。

4.3 工作量化绩点制分配模式对深化医改的重要意义

建立起与经济指标脱钩的评价体系,是深化绩效考核与分配方式改革的重要前提。本文所述工作量化绩点制分配模式以工作量为基础,融入成本管理意识,结合医疗质量关键指标考核,有效构建三位一体的符合医疗卫生行业特点的绩效分配机制。解决了现有麻醉科绩效核算与分配中的诸多难题,以绩点数体现风险程度、工作负荷、技术难度,评价标准客观准确;以超额累进制的核算方式体现多劳多得,优绩优酬;以KPI考核和成本扣减模块,保障医疗质量和安全的同时实现成本管控,符合深化医改中对城市公立医院绩效改革的要求。因此,利用麻醉科绩效考核分配模式改革为切入点,是探索并推动全院绩效改革的一次有益的尝试。