乌梢蛇的本草考证研究△

2019-01-16朱春晓谢明李昶陆扬边澈贾金茹肖洪贺

朱春晓,谢明,李昶,陆扬,边澈,贾金茹,肖洪贺

(辽宁中医药大学药学院,辽宁 大连 116600)

乌梢蛇,为常用的动物类中药,作为药用最早记载于《雷公炮炙论》,应用至今已经有几千年的历史。乌梢蛇具有祛风,通络,止痉的功效,临床常用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼歪斜,半身不遂,抽搐痉挛等症的治疗。2015版中国药典[1]规定,乌梢蛇为游蛇科动物乌梢蛇Zaocwdhumnades(Cantor)的干燥体,味甘,性平,归肝经。但是我们在查阅各类本草古籍过程中,发现其性味归经,有毒无毒,炮制加工等方面记载并不完全一致。因此,本文查阅了主流本草以及相关史料,并结合现代文献报道,对乌梢蛇的名称,基原,产地,性味归经,功效主治,炮制加工,毒性等方面,进行了细致的考证,以期为乌梢蛇的临床应用和科学研究提供本草学支持。

1 名称

乌梢蛇作为药用最早载于南北朝的《雷公炮炙论》[2],被称为“蕲州乌蛇”。后续本草中被称为“乌蛇”“乌梢蛇”“黑花蛇”“黑梢蛇”“剑脊乌”“风梢蛇”,如唐代的《药性论》[3]中称为“乌蛇”,宋代的《开宝本草》[4]中记载为:“乌蛇……三棱色如黑漆,性善,不噬物。江东有黑梢蛇,能缠物至死,亦如其类”。《绍兴校定经史证类备急本草》[5]新添“剑脊乌”一说,《本草纲目》[6]中称为“乌梢蛇、黑花蛇、风梢蛇”。这些名称均符合现代乌梢蛇“色黑”“背脊高耸”的形态特征,因此可以认为乌梢蛇的名称古今一致。乌梢蛇名称的具体记载见表1。

表1 乌梢蛇的名称记载

2 基原

《雷公炮炙论》中记载:“蕲州乌蛇头上有逆毛二寸一路,可去半分已来,头尾相对……蛇腹下有白肠带子一条,可长一寸已来,即是雄也”。《开宝本草》曰:“江东有黑梢蛇,能缠物至死,亦如此类”。《嘉祐本草辑复本》载:“三棱色如黑漆,性善,不啮物。”《证类本草》及由《证类本草》衍生出的《大观本草》传承了《嘉祐补注本草》,故关于乌梢蛇基原的记载与《嘉祐补注本草》并无差别。《本草图经》在以上基础上增添:“多在芦枝从中嗅其花气,亦乘南风儿吸,最难采捕,多于芦枝上得之。”《本草衍义》和《本草蒙筌》载:“尾细长,能穿小铜钱一百者佳,有身长一丈余者,蛇类中此蛇入药最多。”《本草纲目》详细记述:“乌梢蛇纲目,黑花蛇纲目。一种剑脊细尾者为上,一种长大无剑脊而尾稍粗者,名风稍蛇…色如黑漆,背有三棱。如剑脊者尤良,尾细尖长。能穿百钱者妙,眼光不陷。”古籍中记载的乌梢蛇都具有色黑,背如剑脊,尾细长的特征。现代《中国动物志》[24]中载:“背中央2-4行鳞起棱…背部绿褐色,或棕黑色;次成体黑色侧纵纹纵贯全身,成年个体黑纵纹在体前段明显;前段背鳞鳞缘黑色,形成网状斑纹。前段腹鳞多呈黄色或土黄色,后段由浅灰黑色渐变为浅棕黑色。幼体之背部多呈灰绿色,有四条黑纹纵贯躯尾”。形态描述与古籍记载相同,由此可以确定古代所用乌梢蛇,为现在游蛇科乌梢蛇属乌梢蛇,与2015版《中国药典》记载一致。

3 产地

产地方面,《雷公炮炙论》载:“蕲州乌蛇头上有逆毛二寸一路”,中“蕲州”为今湖北省蕲春县。《开宝本草》增添“江东,商洛山”,“江东,商洛山”为今陕西省东南部。《本草图经》:“商洛山,蕲州,黄州有之”,黄州即湖北省黄州市。《本草衍义》:“尝于顺安军塘泺堤上见一乌蛇”,顺安军为河北省高阳县东部。《药性粗评》[25]载:“江南山泽处处有之”。“江南”泛指现在江苏和安徽两省。由此可见,本草中记载乌梢蛇主产地为江苏、安徽、湖北、河北省地区。当代的《中国动物志》中记载,乌梢蛇主要分布在上海、江苏、浙江(龙泉)、安徽、福建(南靖、崇安、德化、建阳、邵武、上杭、周宁、大田、福鼎)、台湾、河南、湖北、湖南(宜章)、广东、广西、四川(成都、天全、南川、汶川、峨眉、巫山、南江、宜宾、洪雅、广元、苍溪、沐川、彭县、芦山、荥经)、贵州(遵义、绥阳、正安、湘潭、仁怀、赤水、江口、印江、德江、松桃、兴义、望谟、金沙、橹江、贵定、平塘、龙江、龙里、毕节)、云南、陕西、甘肃。涵盖了上述本草中的产地记载,多分布在我国南部大部分地区,由此也能看出乌梢蛇产地之丰富,分布之广泛。

4 性味归经

关于乌梢蛇的归经,各代本草记载以味甘,性平为主。比如《蜀本草》[26]载:“平”;《药性论》、《开宝本草》中记载:“味甘,平”,《绍兴校订经史证类备急本草》载为:“味甘,温”,与2015版《中国药典》的“甘、平”记载相同。

归经方面,《雷公炮炙药性解》记载:“入肺,脾二经”;《得配本草》记载:“入手太阴经”,即归于肺经;《本经逢原》记载:“主肾脏之风”,可认为归肾经;《中医大辞典》[27]:入肝、肺经。药典从1963年开始收录乌梢蛇,但没有归经记载,直到1985年记载乌梢蛇归肝经,后续版本延续1985版归肝经的说法。本草古籍记载乌梢蛇归肺,脾,肾经,《中国药典》归肝经的记载与历代本草记载不符,需引起药典委员及中医药科研工作者的重视。乌梢蛇性味归经记载见表2。

5 功效主治

《药性论》中关于功效主治“热毒风,皮肤生疮,眉髦脱落,(疒呙)痒疥等。”《开宝本草》记载与此同。《嘉祐本草》《证类本草》《宝庆本草折衷》《大观本草》:“主诸风瘙瘾疹,疥癣,皮肤不仁,顽痹诸风。”《本经逢原》对乌梢蛇功效主治进行解释:“蛇性生风,而黑色属水,故治诸风顽痹,皮肤不仁,风瘙瘾疹,疥鲜热毒,眉须脱落(疒呙)痒等疮,但百花蛇主肺腑之风,为白癜风之专药。乌蛇主肾脏之风,为紫癜风之专药。两者主治悬殊,而乌蛇性善无毒耳。”以后本草在此基础上或有增减。《得配本草》增加配伍:“配麝香,荆芥,治小儿撮口。”《本经逢原》载其配伍禁忌:“忌犯铁器”。古籍记载乌梢蛇多主治祛风,皮肤不仁。《中国药典》记载的功效为祛风,通络,止痉,主要用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼歪斜,半身不遂,抽搐痉挛等症,可以认为乌梢蛇的功效主治与本草古籍记载基本一致。

6 炮制加工

《雷公炮制论》:“采得去其头兼皮鳞,带子挫之,以苦酒(即醋))浸之一宿,至明漉出,向柳木灰中焙之令干,却以酥炙之酥尽为度,炙干后于地上掘一坑可深一尺已来。安蛇于中一宿,至明再炙令干任用。”唐代《外台秘要》[28]载炙法:“汤浸去皮骨取肉,炙过。”宋代多酒炙法,比如《嘉祐补注神农本草》载:“用之,炙。入丸,散,浸酒。合膏皆有。”《本草品汇》记:“去皮骨,炙用”,《本草蒙筌》则强调:“若熬膏药,头尾多加。”清代,《本草述》[29]提出了酒蒸法:“酒蒸干”。可知古代多净制、浸酒、醋,或烘焙而用。2015版《中国药典》记录三种炮制方法:1乌梢蛇,去头及鳞片,切寸段。2乌梢蛇肉,去头及鳞片后,用黄酒闷透,除去皮骨,干燥。3酒乌梢蛇,取净乌梢蛇段,照酒炙法(通则0213)炒干。2015版药典保留了净制、酒制,摒弃了烘焙。而现代研究证明,乌梢蛇中主要药用成分为蛋白质,粗蛋白含量以蛇蛋、蛇皮为最高,但蛇头的含量为17.46%,比蛇肉的含量(14.60%)要高;蛇头氨基酸含量与其他部位相比并不低,而且无毒,所以应考虑全蛇入药,无需去头[30]。实际应用中,古方有消关汤、定命散、黄芪丸、乌蛇丸等,现代乌梢蛇与醋合用可做乌蛇膏,由乌蛇粉、醋凡膏组成(山西老陈醋1000 mL,置砂锅内武火煎熬,并用木器勤搅,熬至膏状,加入医用凡士林20 g,再熬成稠膏状,放人瓷器中密封备用)[31]。或浸酒,或研粉服用,此蛇食疗价值高,鲜品蛇可炖汤,已被列在2017版药食同源原料目录中。具体记载见表3。

7 毒性

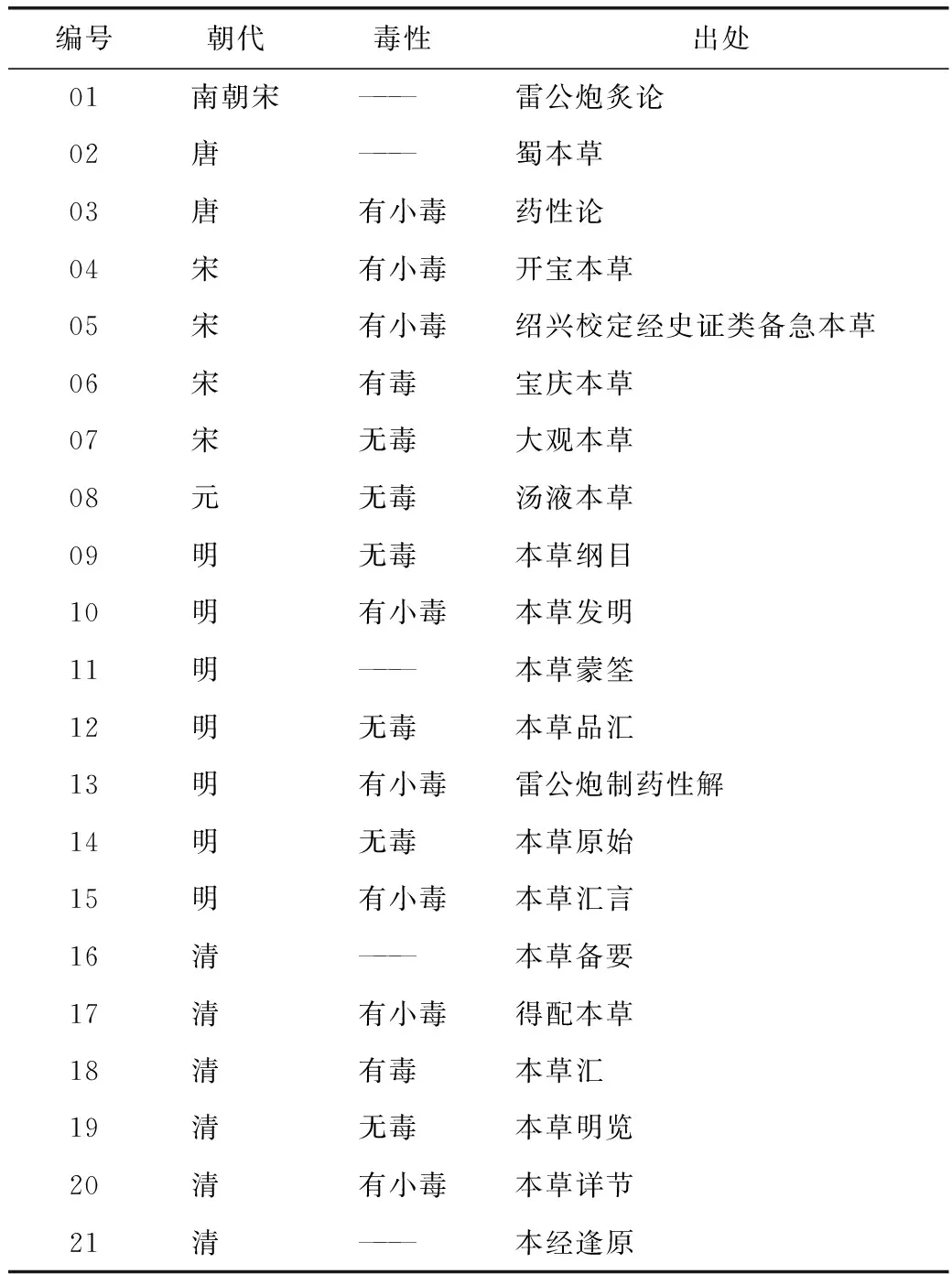

古籍中有有毒和无毒2种记载:《药性论》《开宝本草》《绍兴校定经史证类备急本草》《宝庆本草》《本草发明》《雷公炮制药性解》《本草汇言》《得配本草》《本草汇》《本草详节》皆有“有毒”记载。但《大观本草》记载:“无毒”,《汤液本草》《本草纲目》《本草品汇》《本草原始》《本草明览》记载与《大观本草》相同。《中国药典》从1963年开始收录乌梢蛇,载“有小毒”,从1977版开始,《中国药典》删去“有毒”记载。而现代药理研究发现,乌梢蛇血清不仅没有毒性,而且乌梢蛇血清还能能够解其他蛇毒[41-43]。所以,2015版《中国药典》的无毒记载与现代药理研究相符,古籍记载不完全准确。具体记载见表4。

8 真伪鉴定

《本草图经》载:“至枯死而眼不陷,称之重三分之一两者为上,粗大者转重,力弥减也…又有头逆毛,二寸一路,可长半分以来,头尾相对,用之入神,此极难得也。作伪者,用他蛇生熏之至黑,亦能乱真,但眼不光为异尔”。蛇虽死但眼不陷,有光泽,以头尾齐全,皮黑,质地坚实为佳。《本草衍义》中与伪品区别:“市者多伪以他蛇熏黑色货之,不可不察也。乌蛇脊高,世谓之剑脊乌梢”。说明乌梢蛇背脊高耸,是与其他蛇类区别的一个要点。

乌梢蛇品种在市场上比较混杂,常见的有滑鼠蛇,灰鼠蛇,赤链蛇等13种伪品作为乌梢蛇出售[44]。从外观,还可以看其背鳞行敷为偶数,其余蛇皆为奇数。头似龟头状,扁圆形,盘在药材整体中央。中药研究者从实践中总结出鉴别口诀:乌梢蛇卷圆盘形,表面黑褐被细鳞。脊背高耸屋脊状,肌肉丰满气又腥[45],可以一定程度上方便鉴别真伪。

表4 乌梢蛇毒性记载

但是目前市售的乌梢蛇已经不局限于保留整体形态的“个子货”,常常以50~100 g的小袋包装蛇段出售,不法商贩通过混入伪品或在伪品蛇骨上贴乌梢蛇皮进行掺假、制假[46],传统的经验鉴别受到了挑战。随着科技的发展,现代技术在乌梢蛇的鉴别方面逐渐得到应用。2015版《中国药典》中采用显微方法根据特征荧光、横纹肌、骨碎片等特征进行鉴别,有效解决了药材粉碎后无法根据形态特征进行鉴别的问题;色谱技术以及生物技术在中药方面的应用使得乌梢蛇的鉴定得到进一步发展,如熊学敏等[47]采用薄层色谱法对纯蛇粉胶囊中的乌梢蛇进行了定性鉴别;李峰等[48]通过HPCE技术,发现了乌梢蛇的特征指纹峰等。李梓僮等[49]应用现代DNA指纹技术,研制了乌梢蛇 DNA提取和检测试剂,开发了乌梢蛇PCR检测试剂盒。这些研究分别从特征性成分和基因水平上,对乌梢蛇进行定性、定量检测,以鉴别其真伪、优劣。

9 结语

本文查阅了主流本草以及相关史料,并结合现代文献报道,对乌梢蛇进行了考证,明确了其名称,基原,产地,性味归经,毒性、功效主治等方面问题。可以看出,乌梢蛇药用历史悠久,从南北朝时期就有了记载,多称为乌蛇,或据形态称为黑花蛇,剑脊乌,黑风蛇等。古籍中关于乌梢蛇的基原记载相同,其产地记载与《中国动物志》相比分布范围小,形态特征与现代记载相符,所以可以确定古籍正统乌梢蛇即为游蛇科乌梢蛇属乌梢蛇。其味甘性平,功效主治、炮制等方面,2015版《中国药典》记载与本草古籍一致,但关于其归“肝”经的记载,与古籍中归“肺、脾、肾”经的记载不符,还有待于进一步研究。