早熟九叶青花椒挥发性化学成分分析

2019-01-14陈霞谢永红罗友进张勇程玥晴

陈霞 谢永红 罗友进 张勇 程玥晴

摘 要 采用气象色谱-质谱联用(GC-MS)技术对九叶青花椒、早熟九叶青花椒的挥发性化学成分进行了分析鉴定,结果发现:对照品种九叶青花椒有效分离出62种香气组分物质,早熟九叶青花椒分离出86种香气组分物质;二者相同的组分有52种,变异品种早熟九叶青有特异组分34种,九叶青有特异组分10种;不同的挥发性香气成分组成造就了早熟九叶青花椒独特的香气,尤其是高分子量(β-谷甾醇)香气成分的增加,提高了早熟九叶青花椒果实的香气浓度和醇和度。

关键词 早熟九叶青花椒;九叶青花椒;挥发性化学成分;香气组分

中图分类号:S573+9 文献标志码:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2019.34.005

花椒是芸香科(Rutaceae)花椒属(Zanthoxylum L.)植物花椒(Zanthoxylum Bungeanum Maxim.)或青椒(Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc)的成熟干燥果皮[1]。花椒在我国已有两千多年的应用历史,主要是作为调味料和中药配料。花椒中的主要化学成分有生物碱、酰胺、木脂素、挥发油、香豆素等。酰胺类物质是花椒的主要麻味成分,挥发油则是其香味的主要成分[2-3]。挥发油是存在于植物中的一类具有挥发性,并且可随着水蒸气蒸馏出来而又与水不相溶的芳香味油状成分的总称[4],其含量一般占果皮干重的1%~10%。花椒挥发油的化学成分主要为烯烃类、酮类、醇类、酯类等,如烯烃类的柠檬烯、罗勒烯、水芹烯、侧柏烯,醇类的芳樟醇、松油醇、4-萜稀醇,以及酮类的侧柏酮等[5-6]。石雪萍等[7]研究发现,用水蒸气蒸馏法从红花椒和青花椒中提取精油,其产油率分别为6.8%和10%;用气相色谱-质谱(GC-MS)方法分别对两种精油进行了定量和定性分析,最终从红花椒精油中分离出78种化学成分,青花椒精油中分离出60种化学成分,两种花椒精油不仅是主要化学成分差异大,而且相同成分的含量差别也较大。不同品种的花椒挥发油化学组成和含量差异显著。花椒挥发油赋予花椒浓郁的香味,使花椒成为烹调中必不可少的原料,花椒挥发油还具有抑菌、杀虫功能,可应用在食品加工贮藏领域。近年来,随着花椒挥发油的广泛应用,相关的研究也日渐增多。

随着需求量逐年递增,花椒逐渐成为山区农民发家致富的经济树种。但在长期的花椒栽培中,存在品种混杂、适宜推广的优良品种少、采摘技术落后等问题,花椒在我国的研究远远落后于其他经济树种[8]。重庆市农业科学院因地制宜,利用本地品种九叶青花椒实生变异单株初选、复选和区域试验鉴定,获得了早熟九叶青良种1个,于2016年通过重庆市林业局林木良种审定委员会良种认定。与传统的九叶青花椒相比,早熟九叶青花椒具有矮化、早果、丰产、早熟、颗粒大等特点;在物候期方面,表现出萌芽、花期、成熟期均提前5~10 d。前期通过对花椒种皮主要品质指标物质含量检测,发现早熟九叶青花椒种皮麻味素含量为16.46~16.55 mg·g-1,较对照品种提高了1.16~1.25 mg·g-1;挥发性组分甲醇提取物为18.66%~19.18%,较对照品种提高0.6%以上;油性组分乙醚提取物为12.53%~12.93%。本试验拟采用GC-MS法检测花椒主要香气成分,对两种九叶青花椒的挥发油进行比较,以便为新品种早熟九叶青花椒的开发利用提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验时间、地点

试验在重庆市农业科学院果树研究所花椒资源圃进行。花椒资源圃位于重庆市江津区慈云镇刁家社区(29°6′N,106°13′E),属于丘陵地貌,土壤为紫色壤土。2007年7月10日,采取随机抽样法采集三年生早熟九叶青花椒植株成熟果实1 kg进行挥发性化学成分测定。

1.2 试验材料、仪器

试验材料为早熟九叶青花椒和九叶青花椒(2016年通过重庆市林木品种审定委员良种认定,良种编号为渝R-SF-ZA-002-2016)。

试验仪器为GC-MS-TQ8040气相色谱-质谱联用仪。

1.3 测定方法

样品预处理:将新鲜花椒置于40 ℃恒温干燥箱中(带循环风)烘干至含水量小于5%,花椒果皮粉碎后经60目筛备用。

挥发性组分提取:准确称取粉碎、过筛的花椒粉20 g,用滤纸包裹密封,装入索氏提取器套袋中,提取时间4 h,加入等体积甲醇提取剂3次,取出提取液进行旋转蒸发脱溶,最后得到的透明油状物即花椒油树脂。

挥发油含量测定方法:准确称取100 g花椒油树脂放入圆底烧瓶中,加入适量蒸馏水与防爆沸粒,连接好挥发油测定器,蒸馏接收管应提前注满水。加热烧瓶进行蒸馏,加热至沸腾后保持微沸,蒸馏速率控制在1.0~1.5滴/秒,持续蒸馏时间约1 h,直至油量不再增加,待测量值稳定为止。静置30 min,待油层变清后开始读数,计算挥发油含量。

揮发油含量(mL/100 g)=挥发油体积(mL)/样品重量(g)×100

气相色谱条件:采用HP-5MS(0.25 mm×30 m,0.25 μm)石英毛细管柱,起始柱温50 ℃(保持2 min),以4 ℃/min的速度升温至200 ℃(保持5 min);以15 ℃/min速度升温至240 ℃(保持5 min);载气为高纯度氮气,柱前压力53 kPa,分流比36∶1,接口温度230 ℃。

质谱条件:电子轰击EI离子源,电子能量70 eV;扫描范围(m/z)50~550,全扫描模式进行数据采集。

数据分析:香味物质定性分析由质谱仪自带数据包进行自动检索与匹配;定量分析采用峰面积归一法。

2 结果与分析

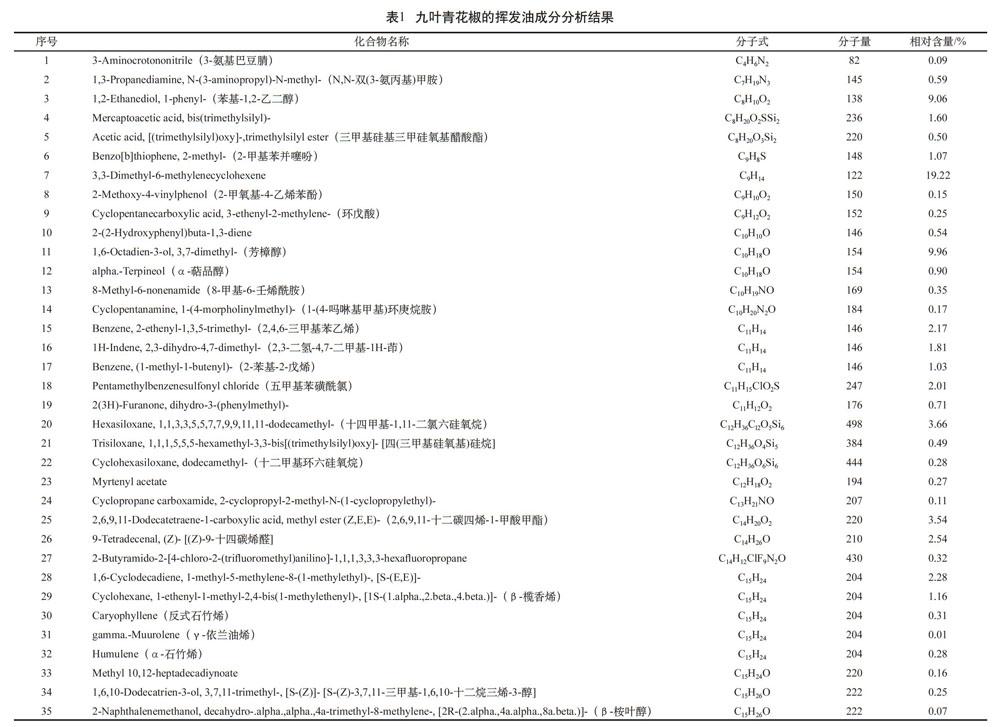

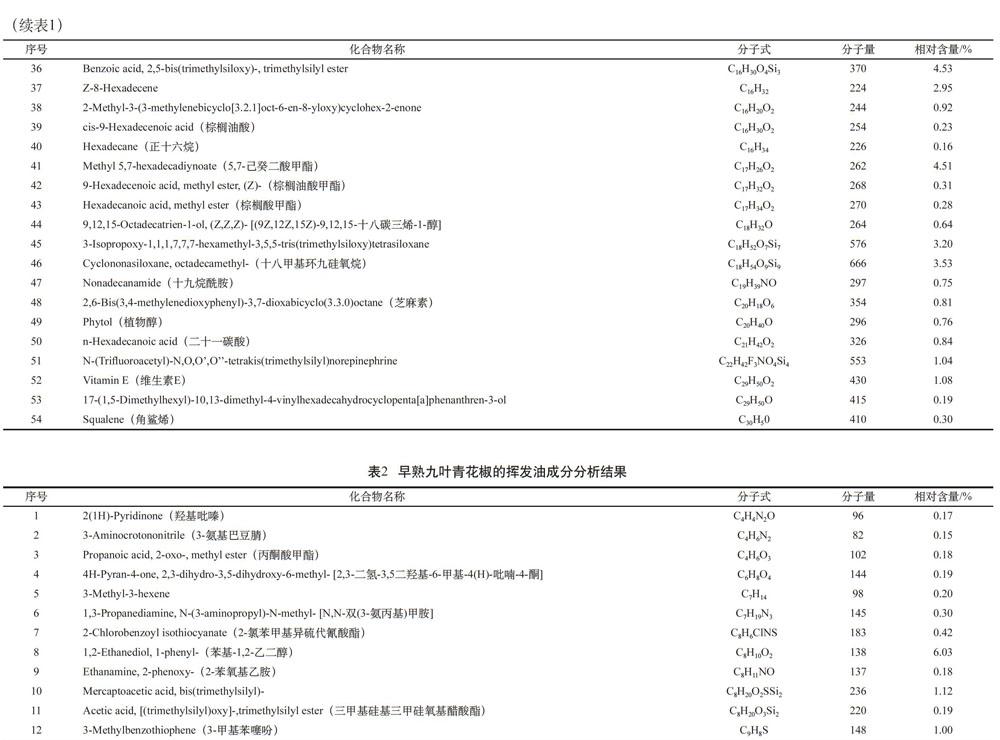

采用GC-MS法对提取的青花椒样品挥发油进行分析,九叶青花椒、早熟九叶青花椒挥发物质总离子图见图1、图2。结果表明,两种花椒的挥发油存在差异:1)九叶青花椒挥发油中检测到96种化学成分,其挥发油的化学成分主要是烯类和醇类。2)从总离子图中可以明显看出九叶青花椒与早熟九叶青花椒的主要香气成分具有较大差异,对照品种九叶青花椒共分离检出62种香气组分物质,早熟九叶青花椒分离检出86种香气组分物质。3)根据各组分的保留时间分析,早熟九叶青与九叶青花椒相同的化学组分有52种,变异品种早熟九叶青的特异组分有34种,九叶青特异组分有10种。其中,早熟九叶青花椒在57.672 min、59.733 min、61.527 min、63.725 min、64.122 min和64.930 min分别有特异的代表性挥发性组分,而对照九叶青花椒在33.523 min、41.410 min、46.768 min、54.601 min、55.665 min和55.903 min有特异的代表性挥发性组分。不同的挥发性香气成分组成造就了早熟九叶青花椒独特的香气,尤其是高分子量(β-谷甾醇等)香气成分的增加,提高了早熟九叶青花椒果实的香气浓度和醇和度。

经过计算机质谱数据系统检索,结合保留时间及相关文献资料,确定了相对含量。从九叶青花椒挥发油中分离出的62种化学成分中,已鉴定54种,占总量的94.94%;早熟九叶青花椒中分离出的86种化学成分,已鉴定77种,占总量的97.14%。具体分析结果见表1、表2。可以看出,两种花椒提取的挥发油中,都主要含有烯类、醇类、酯类等物质,其中九叶青花椒提取的挥发油中烯类9种,占26.76%,醇类9种,占22.64%,酯类7种,占9.52%;早熟九叶青花椒提取的挥发油中烯类15种,占34.93%,醇类16种,占33.40%,酯类9种,占6.65%。

3 结论

两种花椒的挥发油成分存在明显差异,九叶青花椒提取的挥发油成分种类较少,早熟九叶青的挥发油成分种类较多。九叶青花椒共分离检出62种香气组分物质,早熟九叶青花椒分离检出86种香气组分物质。根据各组分的保留时间分析,二者相同的组分有52种,变异品种早熟九叶青的特异组分有34种,九叶青特异组分有10种。两种花椒提取的挥发油中,都主要含有烯类、醇类、酯类等物质,其中九叶青挥发油中烯类和醇类物质含量占全部的49.4%,早熟九叶青中烯类和醇类物质含量占全部的68.3%。

参考文献:

[1] 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志:第四十三卷第二分册[M].北京:科学出版社,1997.

[2] 付陈梅,阙建全,陈宗道,等.花椒的成分研究及其应用[J].中国食品添加剂,2003(4):83-84.

[3] 邱琴,崔兆杰,刘廷礼,等.花椒挥发油化学成分的GC-MS分析[J].中药材,2002,25(5):327-328.

[4] 胡建平,史碧波.花椒精油的加工工艺[J].中国调味品,2012,37(9):85-88.

[5] 张雪松,朱媛.乙醇法提取花椒油树脂的研究[J].食品与生物技术学报,2008,27(2):75-77.

[6] Shigang Wei, Huihui Zhang, Yeqiang Wang, et al. Ultrasonic nebulization extraction-heating gas flow transfer-headspace single drop microextraction of essential oil from pericarp of Zanthoxylum bungeaum Maxim[J]. Journal of Chromatography A, 2011, 1218(29):4599-4605.

[7] 石雪萍,張卫明.红花椒和青花椒的挥发性化学成分比较研究[J].中国调味品,2010,35(2):102-112.

[8] 毕君,王春荣,赵京献,等.北方花椒主产区种质资源考察报告[J].河北林果研究,2003(2):165-168.

(责任编辑:易 婧)