华北克拉通南缘中条山地区汝阳群沉积特征与层序地层分析

2019-01-14罗顺社吕奇奇王铜山詹贵斌

张 严, 罗顺社, 吕奇奇, 王铜山, 詹贵斌

( 1. 长江大学 地球科学学院,湖北 武汉 430100; 2. 中国石油大学(北京) 油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249; 3. 长江大学 油气资源与勘探技术教育部重点实验室,湖北 武汉 430100; 4. 长江大学 非常规油气湖北省协同创新中心,湖北 武汉 430100; 5. 中国石油勘探开发研究院,北京 100083 )

0 引言

随着“四深”战略的提出,向更古老地层开发逐渐成为油气勘探的新方向[1-2]。在华北古陆中—新元古界沉积一套巨厚的地层,厚度可达数千至万余米,不仅证实含有丰富的有机质,还发现大量油气苗和大型沥青脉[3-6],可形成多套有效的生储盖组合,具有较好的油气勘探潜力。

华北克拉通南缘广泛发育中—新元古界地层,以豫陕晋裂陷槽为沉积中心,出露较好且未经明显变质作用[7]。根据沉积特征、火山岩的性质及形成过程,人们分析华北克拉通南缘构造格局及演化规律。周洪瑞等[8]研究华北克拉通南缘熊耳裂陷槽中—新元古代的古地理格局和演化过程,认为华北克拉通南缘处于拉张裂陷构造环境的裂谷盆地,且经历裂谷阶段(长城纪)、拗陷阶段(蓟县纪)、差异沉降阶段(青白口纪)和活动大陆边缘阶段(震旦纪—早古生代)等4个演化阶段。翟明国等[9]收集并整理华北克拉通中—新元古代大量锆石U-Pb测年数据,总结岩浆岩体发育规律,认为熊耳裂陷槽的形成时间早于北部燕辽裂陷槽,并探讨熊耳火山岩系和基性岩墙群的成因。在地层比对厘定及层序地层研究方面,雷振宇等[10]研究豫西地区中—新元古界露头层序地层学,探讨露头层序界面的识别标志。根据沉积特征,周洪瑞等[11]将豫西地区中—新元古界划分为6种沉积体系、13种沉积相类型和38种沉积微相,并划分11个层序。高林志等[12]利用不整合面、沉积特征及古生物等依据,重新厘定华北克拉通南缘中—新元古界,将汝阳群、洛峪群划归新元古界青白口系,黄连垛组—东坡组划归新元古界震旦系;利用露头层序地层学研究方法,将南缘地层划分为14个层序、4个沉积阶段。胡国辉等[13]利用剖面和岩石学特征分析,结合岩相学和地球化学资料,建立华北克拉通南缘中—新元古代地层对比框架,并划分为低水位、海侵和高水位沉积体系及5期沉积序列。

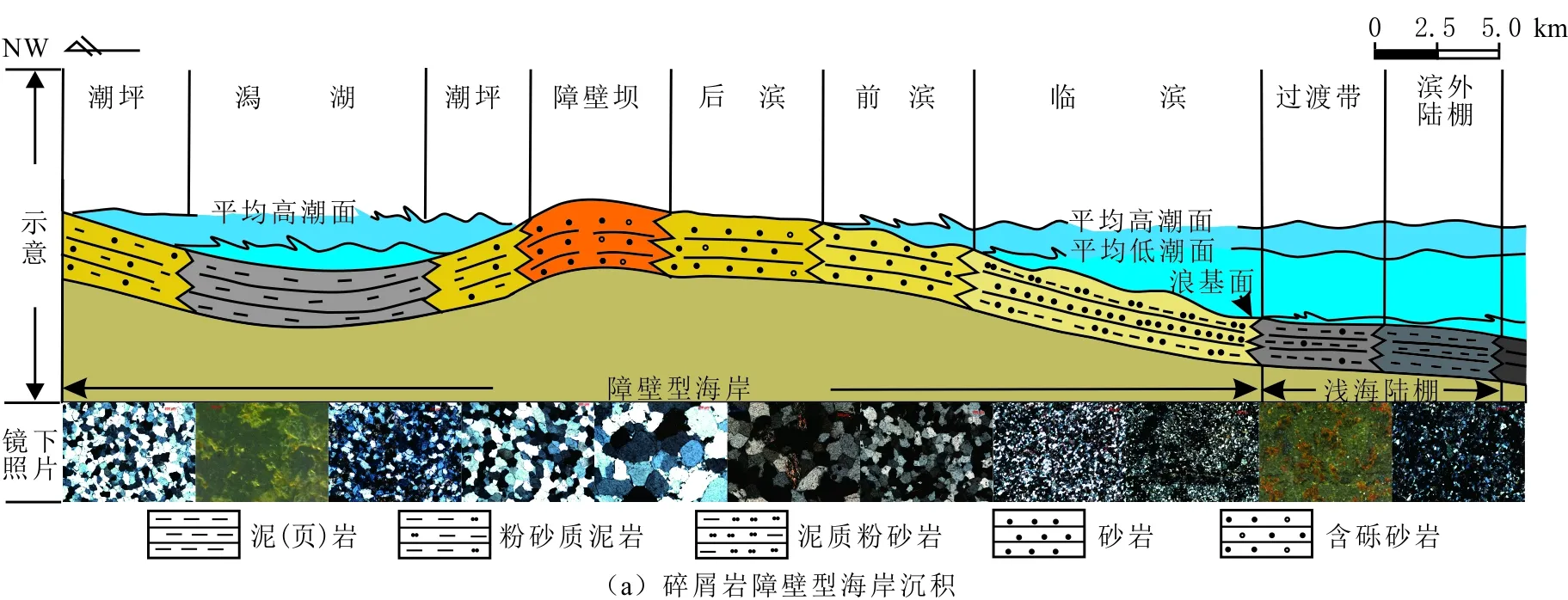

人们对华北克拉通南缘构造格局及沉积特征的研究多集中在豫西地区,对永济中条山地区层序地层格架的研究相对薄弱,且沉积相划分不统一,沉积演化认识相对匮乏。根据野外剖面观察及镜下薄片鉴定,笔者分析汝阳群沉积相类型和层序地层,阐述各个层序的特征、相互关系及海平面变化特征,建立研究区汝阳群碎屑岩障壁型海岸沉积模式和混合沉积模式,为油气勘探开发提供地质依据。

1 区域地质背景

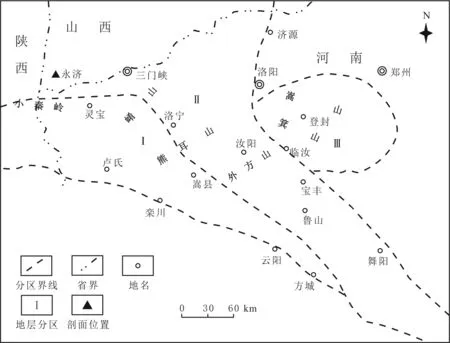

中条山地区位于山西省永济市虞乡镇,大地构造上属于华北地台南缘渭南隆起构造单元,为豫陕晋地层分区。根据区域构造、沉积特征及古地理格局等,关保德等[14]、周洪瑞[15]、汪校锋[16]将华北克拉通南部中—新元古界地层划分为小秦岭—栾川(Ⅰ)、渑池—确山(Ⅱ)和嵩山—箕山(Ⅲ)3个地层小区,观察与实测剖面点可归属于渑池—确山地层小区(见图1)。古元古代末期,华北克拉通南缘发育大规模的裂陷活动,形成以熊耳群等火山岩系列充填裂陷槽的三叉裂谷系;熊耳群末的杨庄运动,导致它与汝阳群呈不整合接触;中元古代早期,槽内裂解活动趋于稳定,逐渐冷却收缩,快速充填沉积而形成汝阳群;中元古代末期,裂谷充填阶段结束,逐渐由稳定的海相碎屑岩沉积向碎屑岩—碳酸盐岩沉积转换,汝阳群顶部北大尖组二、三段处于两者的过渡期,与上覆洛峪群呈整合接触。

图1 华北克拉通南缘中—新元古界剖面位置及地层对比(据文献[14-16,19] 修改)

Fig.1 Comparison of Meso-Neoproterozoic strata in the southern margin of north China Craton and section location(modified from literature[14-16,19])

与熊耳裂陷槽大部分地区汝阳群地层相比,中条山地区底部沉积缺失云梦山组,推断是受断裂带影响的结果[7]。受构造隆升作用影响,云梦山期海水未侵入北部中条山地区,无相应沉积作用。同时,关于汝阳群地质年代归属问题存在争议,根据北大尖组海绿石K-Ar年龄,周洪瑞等[17]将汝阳群划分为蓟县系;根据豫西白草坪组大量刺疑源类,高维等[18]认为汝阳群和洛峪群可补全蓟县剖面1 200~900 Ma中生物的空缺;根据洛峪口组凝灰岩U-Pb年龄((1 611±8)Ma),苏博文等[19]将洛峪口组归属于长城系,将汝阳群也归属于长城系。

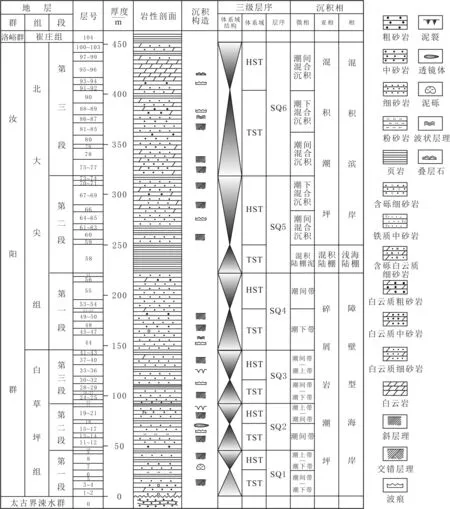

2 沉积相分析

中条山地区汝阳群自下而上发育白草坪组和北大尖组,地层连续,出露清晰,主要由碎屑岩和混积岩组成,沉积构造丰富。白草坪组和北大尖组在岩性和沉积构造方面有相似性,由于缺少指向化石,因此通过沉积构造组合、岩石特征和自生矿物,结合相序递变规律,推断其沉积环境。实测剖面厚度为451.28 m,其中白草坪组地层厚度为145.79 m,北大尖组地层厚度为305.49 m。研究区汝阳群直接不整合于太古界涑水群红褐色斜长片麻岩、斜长角闪岩系之上,与上覆洛峪群崔庄组呈整合接触。根据岩性岩相组合、沉积构造等特征,汝阳群自下而上可划分为103层、6个岩性段,其中白草坪组和北大尖组各分为3个岩性段(见图2)。根据研究区剖面露头观察及镜下薄片特征分析,结合区域地质背景,将山西永济中元古界汝阳群划分为障壁型海岸陆源碎屑岩沉积体系及碎屑岩—碳酸盐岩混合沉积体系,发育障壁型海岸相、浅海陆棚相、混积滨岸相3种沉积相,以及碎屑岩潮坪、混积陆棚、混积潮坪3种亚相;其中碎屑岩潮坪亚相细分为潮上带、潮间带、潮下带3种微相,混积潮坪亚相细分为潮间混合沉积和潮下混合沉积2种微相。山西永济汝阳群各相特征及分布层位见图2、表1。

图2 山西永济中条山地区汝阳群沉积相及层序综合柱状图

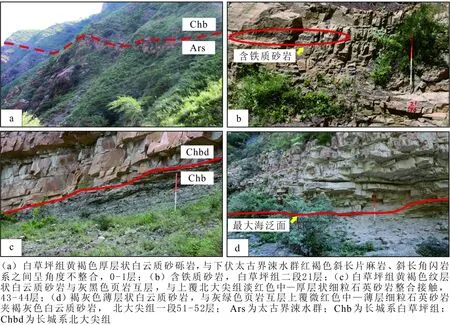

2.1 白草坪组

白草坪组整体为一套互层状紫红色页岩与黄褐色、浅红色砂岩,分为3个岩性段:第一段(1-9层)厚度为45.90 m,以紫红色细砂岩为主,夹浅绿色页岩与黄褐色细粒石英砂岩互层,下部可见白云质砂砾岩(见图3(a-b));发育交错层理(见3(a))、泥砾等构造(见图3(c)),底部发育潮下带沉积环境,向上演化为潮间—潮上带沉积环境。第二段(10-22层)厚度为44.40 m,以浅红色、紫红色中—薄层细粒石英砂岩(见图3(d))为主,局部夹紫红色、灰绿色页岩;可见大型板状、楔状交错层理,顶部可见暴露成因的泥裂构造,以潮间带沉积环境为主,局部发育潮上带沉积环境。第三段(23-43层)厚度为55.49 m,以紫红色、黄褐色、灰白色薄—中厚层砂岩与灰绿色、灰黑色页岩互层为主,偶夹紫红色泥岩;发育大型交错层理、平行层理(见图3(e))、水平层理(见图3(f))、透镜状砂体(见图3(g))、波状层理(见图3(h)),主要为潮间带沉积环境,潮下、潮上带沉积环境少见。

表1 山西永济剖面汝阳群主要沉积相类型

2.2 北大尖组

北大尖组为一套灰白色、浅红色石英砂岩及黑色页岩组成的海相碎屑岩沉积,顶部含浅红色、灰黄色细晶白云岩、砂屑白云岩、白云质砂岩组成的碎屑岩和碳酸盐岩混合沉积,分为3个岩性段:第一段(44-57层)厚度为76.32 m,以灰白色、浅红色中层中粗粒石英砂岩夹薄层细粒石英砂岩为主,少见紫红色、灰绿色页岩;发育板状、楔状交错层理、波状层理及波痕构造,主要为潮间—潮下带沉积环境。第二段(58-74层)厚度为96.82 m,下部以灰黑色页岩夹薄层灰褐色粉砂岩(见图3(i))为主,上部以灰白色、黄褐色厚层中细粒石英砂岩、白云质砂岩为主,发育板状交错层理、楔状交错层理、羽状交错层理、泥砾构造,下部为较深水的混积陆棚沉积环境,为汝阳群最深水沉积期,向上水体变浅,过渡为潮间混合沉积及潮下混合沉积环境。第三段(75-103层)厚度为132.35 m,处于碎屑岩和碳酸盐岩混合沉积期,下部以紫红色、黄褐色中—厚层中粗粒石英砂岩为主,夹紫红色页岩,中部以灰黄色、浅红色中—厚层夹薄层石英砂岩、白云质石英砂岩为主,上部以灰黄色白云岩、白云质砂岩夹石英砂岩为主,如75-79层、88-93层及99-103层主要发育白云质细砂岩(见图3(j)),根据董桂玉等[20]对混积岩分类方式,可命名为碳酸盐质—陆源碎屑岩;94-98层主要发育细—粉晶白云岩(见图3(k))、砂屑白云岩(见图3(l))夹页岩,局部夹紫红色、黑色页岩,发育交错层理、MISS构造(微生物席构造)(见图3(m))及波痕构造(见图3(n)),白云岩中可见大量波状叠层石(见图3(o)),主要为混积潮坪相的潮下—潮间带沉积环境。北大尖组形成于陆源碎屑物质供给稍显不足且水动力条件适当的交替转换时期[21-22],反映陆表海碎屑岩和碳酸盐岩交互沉积的重要特征[23]。

图3 山西永济中条山地区汝阳群白草坪组和北大尖组沉积特征及镜下特征Fig.3 Sedimentary characteristics and microscopic photograph of Baicaoping formation and Beidajian formation of Ruyang group in the Zhongtiaoshan area, Yongji city, Shanxi province

中—新元古界广泛存在由生物化学作用形成的微生物席构造(见图3(m)),在潮坪环境中最为发育。研究区MISS构造多呈鸟足状分布,广泛发育于潮间带上部。受地势与水动力条件影响,其形态组合特征反映沉积环境变化,可作为一种新的相标志,对古环境恢复具有重要意义[24-26]。

3 层序地层格架

3.1 划分依据

层序地层学的基础在于对层序界面的识别和划分,以建立不同级次的地层格架。随着理论和技术的不断完善,地化指标、古生物对比、成岩作用等方法可辅助识别层序界面[27-33]。研究区汝阳群出露完整且连续,适用于以地表露头为主的层序地层学研究[11,34]。

研究区汝阳群沉积期为具有缓坡特征的陆缘盆地[35],沉积环境处于陆架以上,普遍缺失低位体系域或陆棚边缘沉积体系,并以海侵体系域和高位体系域为主。凝缩层不能广泛适用,对应于研究区海侵期沉积的上部和高位期沉积的下部,反映远离陆地、物源供给较少的环境。

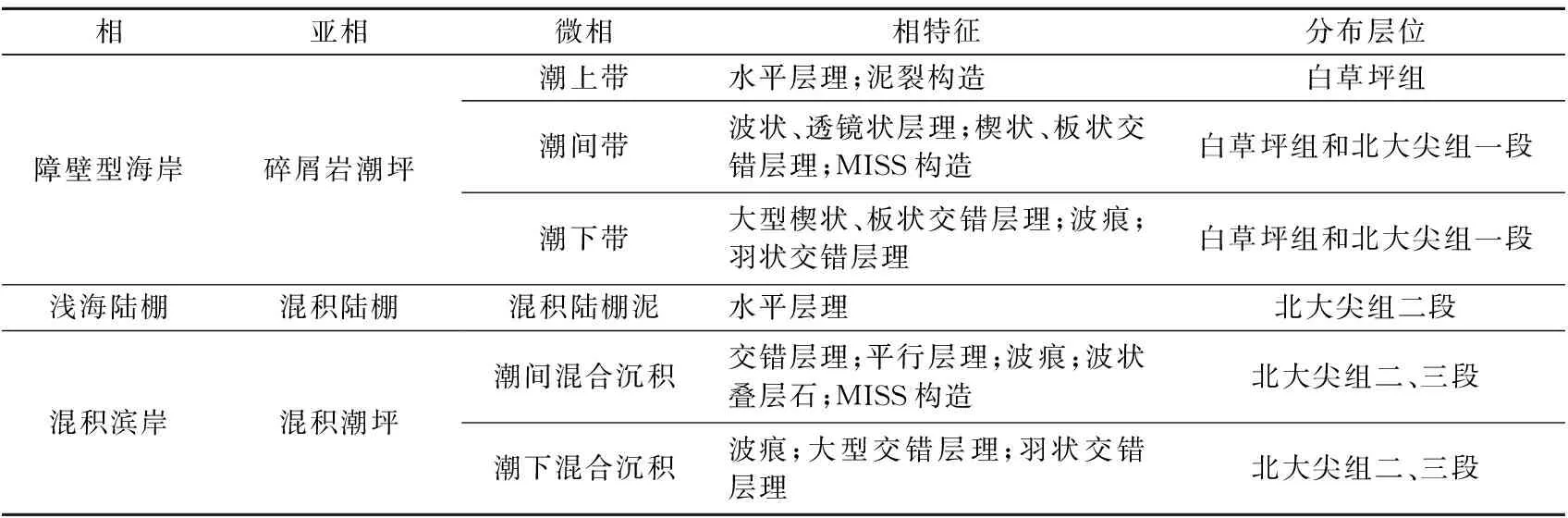

3.2 界面识别

识别层序界面主要以岩相标志为主,根据不整合面、陆上暴露、沉积间断面、最大海泛面等标志进行层序划分。研究区第0层和第1层之间为角度不整合(见图4(a)),反映下部太古界涑水群和汝阳群的沉积间断,是最可靠的层序界面标志;在全球性海平面下降期,随海水的退去,出现浅水陆上暴露间断面,如21层出现含铁质砂岩(见图4(b)),偶夹泥岩中可见泥裂构造;部分时期虽然海水下降形成与之对应的整合面,但层段间出现岩性和岩相突变现象,如潮上带向潮下带的转化,这些部位为层序界面。白草坪组和北大尖组的界面之下为43层的薄层砂岩与灰黑色页岩互层,界面之上为北大尖组潮下带浅红色中—厚层细粒石英砂岩,表现为潮下带砂岩直接覆盖在潮间带上部(见图4(c)),没有过渡带存在;最大海泛面(MFS)是层序内海侵体系域和高位体系域的界限,从退积准层序组变为进积—加积准层序组(见图4(d))。

图4 山西永济中条山地区汝阳群层序界面识别标志

3.3 地层格架

与通过地震剖面识别界面的经典层序地层稍有不同,露头层序地层主要以单剖面沉积相的研究识别层序界面。根据野外分层描述资料,结合岩性序列和沉积相演化特征,将山西永济汝阳群限定为6个三级Ⅱ型层序,命名为SQ1—SQ6,建立研究区三级层序地层格架(见图2)。

(1)层序1(SQ1),由第1-9层构成。第1-5层为TST,沉积物供给充足,随海水逐渐加深,由潮间带低能砂坪转变为潮上带泥,粒度逐渐变细,砂泥比下降,由厚层状白云质含砾中砂岩过渡为中—薄层状细粒石英砂岩与页岩互层,构成退积准层序组。MFS位于第6层,为潮上带紫红色页岩。HST为潮上带泥和潮间带上部中—细粒石英砂岩构成的退积—加积准层序组,位于第7-9层。层序结构表现为TST大于HST,具有缓慢海侵—快速海退的特征。

(2)层序2(SQ2),由第10-22层构成。第10-17层为TST,由薄—中层状细粒石英砂岩夹薄层粉砂岩构成退积准层序组。其中,第15层可见透镜状层理,第16层为细砂岩与灰绿色页岩互层,第17层发育泥砾构造,沉积环境总体属于潮间带。MFS沉积位于第18层,为紫红色页岩夹少量灰绿色页岩。HST位于第18-22层,以淡红色中—厚层细粒石英砂岩为主,见板状交错层理,向上层厚逐渐变大,也为潮间带沉积。顶部发育紫红色含铁质、灰白色薄层石英砂岩互层。层序结构表现为TST大于HST,具有缓慢海侵—快速海退的特征。

(3)层序3(SQ3),由第23-43层构成。第23-30层为TST,由紫红色中—薄层细粒石英砂岩与页岩互层构成退积准层序组,偶夹紫红色泥岩。第23层发育楔状交错层理,第24层砂岩中可见波痕,属于典型的潮下带沉积;第25-30层为紫红色、黄褐色薄—中层状石英砂岩夹紫红色页岩、泥岩,发育交错层理,可见逐渐过渡为潮间带沉积环境。MFS沉积形成于第31层,为一套紫红色页岩,属于潮间带上部环境。在第32-43层形成HST,为黄褐色薄层砂岩与灰黑、灰绿色页岩互层,砂岩中可见板状交错层理,泥岩中可见泥裂,总体属于潮上带—潮间带沉积环境。层序结构表现为TST略小于HST,具有快速海侵—缓慢海退的特征。

(4)层序4(SQ4),由第44-57层构成。层序界面为白草坪组与北大尖组的整合接触。界面之下为薄层砂岩与灰黑色页岩互层,界面之上为红色中—厚层细粒石英砂岩,是典型的岩性—岩相转换面。第44-51层为TST,由细砂岩分别过渡至中—细砂岩、粗砂岩构成退积准层序组。MFS位于第52层,为薄层细粒石英砂岩夹页岩,分为三个向上变细薄的韵律。HST为第53-57层,为潮间带薄—中层细粒石英砂岩,局部夹灰绿色页岩,砂岩中含有海绿石,见交错层理和波痕。TST和HST厚度接近,表现为快速海侵—快速海退的特征。

(5)层序5(SQ5),由第58-74层构成。界面之下为浅灰色薄层细粒石英砂岩,界面之上为第58层的一套厚度约为30 m的黑色页岩夹灰褐色粉砂岩,由于海平面上升,形成代表还原条件下的混积陆棚沉积环境,也是层序的TST。MFS位于第58层顶部。HST位于第59-74层,为潮下带中—粗粒厚层石英砂岩和潮间带薄层细粒石英砂岩,以及与页岩互层组成的进积—加积准层序组,发育双向交错层理、泥粒、波痕等构造。层序结构表现为TST小于HST,具有快速海侵—缓慢海退的特征。

(6)层序6(SQ6),由第75-103层构成。第75-89层为TST,由潮间带白云质细砂岩、中砂岩与泥页岩互层,以及少部分潮下带厚层白云质粗砂岩组成。岩性由砂岩过渡至白云质砂岩,代表水体相对上升,转变为混积潮坪沉积。MFS位于第90层,由白云质细砂岩和页岩组成,呈两套向上变薄的韵律,此时海水达到汝阳群最深位。随海水的下降,HST为第91-103层的潮间带砾屑、砂屑白云岩、白云质砂岩夹页岩,波状叠层石发育,波痕、交错层理极为发育。顶部被崔庄组黑色页岩覆盖。层序结构表现为TST大于HST,厚度相对较厚,具有较大规模缓慢海侵—快速海退的特征。

4 沉积演化规律及模式

根据沉积特征和沉积环境分析,在构造运动稳定、古地貌平缓的条件下,研究区汝阳群白草坪组和北大尖组沉积体系分布受控于物源和相对海平面的变化。白草坪组和北大尖组一段古陆边缘的碎屑物源供给充足,主要发育碎屑潮坪沉积,沉积物多以紫红色、黄褐色、浅红色等氧化色为主;至北大尖组二段早期,海平面上升,形成灰黑色页岩夹灰褐色粉砂岩的混积陆棚沉积环境(见图5(a))。随后海水动荡,加上物源供给相对不足及地貌平稳缓和,北大尖组二段和三段出现碎屑沉积和碳酸盐岩沉积的混积作用(见图5(b)),在横向上属于碎屑岩潮坪与碳酸盐岩台地的过渡带。研究区混积潮坪发育广泛,但纵向上厚度范围较小。后期随海水继续上升,过渡至上覆洛峪群崔庄组的陆棚环境。研究区汝阳群为一个大的海进—海退的沉积过程。

5 结论

(1)山西永济中条山地区中元古界汝阳群自下而上发育碎屑障壁型海岸、浅海陆棚和混积滨岸3种沉积环境,进一步识别碎屑潮坪相的潮下带、潮间带、潮上带,混积陆棚及混积潮坪相的潮间混合沉积和潮下混合沉积等微相。

(2)根据岩性—岩相转换面和暴露标志等,将地层系统划分为6个三级Ⅱ型层序,每个层序由海侵体系域和高位体系域组成,不具有凝缩层特征及形成环境。

(3)研究区汝阳群沉积充填过程受控于相对海平面变化和物源供给,纵向的演化反映海水由浅变深再变浅的沉积过程,相应发育由碎屑岩障壁型海岸沉积演化为碎屑岩和碳酸盐岩混合沉积。