利用测井资料寻找碳酸盐岩高产储层

——以伊拉克库尔德地区Shakan油田侏罗系为例

2019-01-07吴国海林雅平余明发毛海涛孙利国

吴国海 林雅平 罗 曼 余明发 毛海涛 孙利国

( 1中国石油集团长城钻探工程有限公司; 2中国石油勘探开发研究院 )

碳酸盐岩储层裂缝的解释和预测是伴随着碳酸盐岩油藏出现而存在的一个难题,石油工作者做过多方面尝试,从观察岩心中的裂缝特征来推测区域的裂缝发育情况,依据多种测井资料的分析解释来发现裂缝,到根据地震资料处理解释来进行裂缝的预测等,到目前为止仍然没有一种完全可靠的的方法可以解决这个难题。

目前国内外对于碳酸盐岩裂缝的解释和预测方法很多,裂缝解释方法有岩心裂缝观测、微电阻率成像、井周声波成像、双侧向测井、试井、地震等;裂缝的预测方法在行业内比较认可的是在裂缝探测的基础上,从裂缝的成因入手,应用曲率法、地应力法及数值模拟的方法对地下裂缝进行预测。上述裂缝的解释和预测方法,每种都有其局限性,因而制约其大量使用,如岩心的局限性是岩心收获率及岩心地表和地层条件下的差异问题;电成像测井的局限性是垂直裂缝的探测问题,双侧向测井的局限性是钻井液侵入的影响等;另外,上述提到的各种解释裂缝的方法还要考虑时效性和经济性的问题。对于裂缝预测的方法,会大量应用到地震数据,地震资料的局限性是数据采集分辨率和测井标定精度的问题[1-3],而且裂缝的预测结果也很难精确到单井的具体层位。

Shakan油田(以下简称S油田)由于阿拉伯板块与欧亚板块碰撞发生的褶皱作用和逆冲作用,在储层内部生成大量构造裂缝,裂缝的密度和位置受褶皱、断层及岩性的共同影响,裂缝预测很困难[4-5]。本文根据上侏罗统地质构造情况分析,在肯定其存在铀富集地质条件的情况下,通过引入自然伽马能谱资料,对储层的孔隙类型、裂缝发育情况作出判断,从而定性识别储层类型,预测储层产量,找出裂缝发育的高产储层。本文系统地阐述了高铀聚集的原理,并根据研究区的特殊地质情况,找出了寻找高产裂缝性储层和预测储层类型的方法,这在自然伽马能谱资料应用于裂缝预测方面具有很大的创新性。

1 地质概况

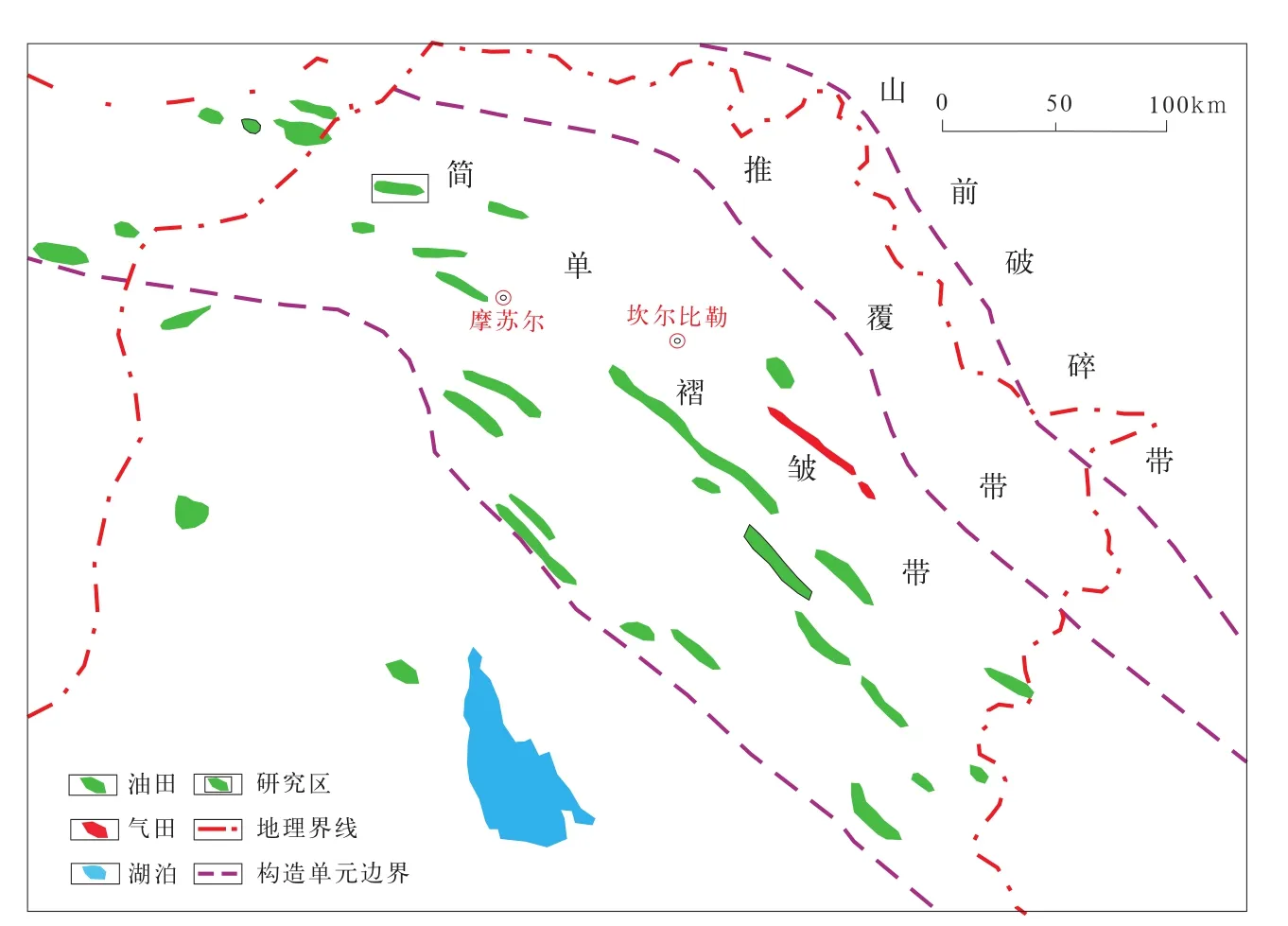

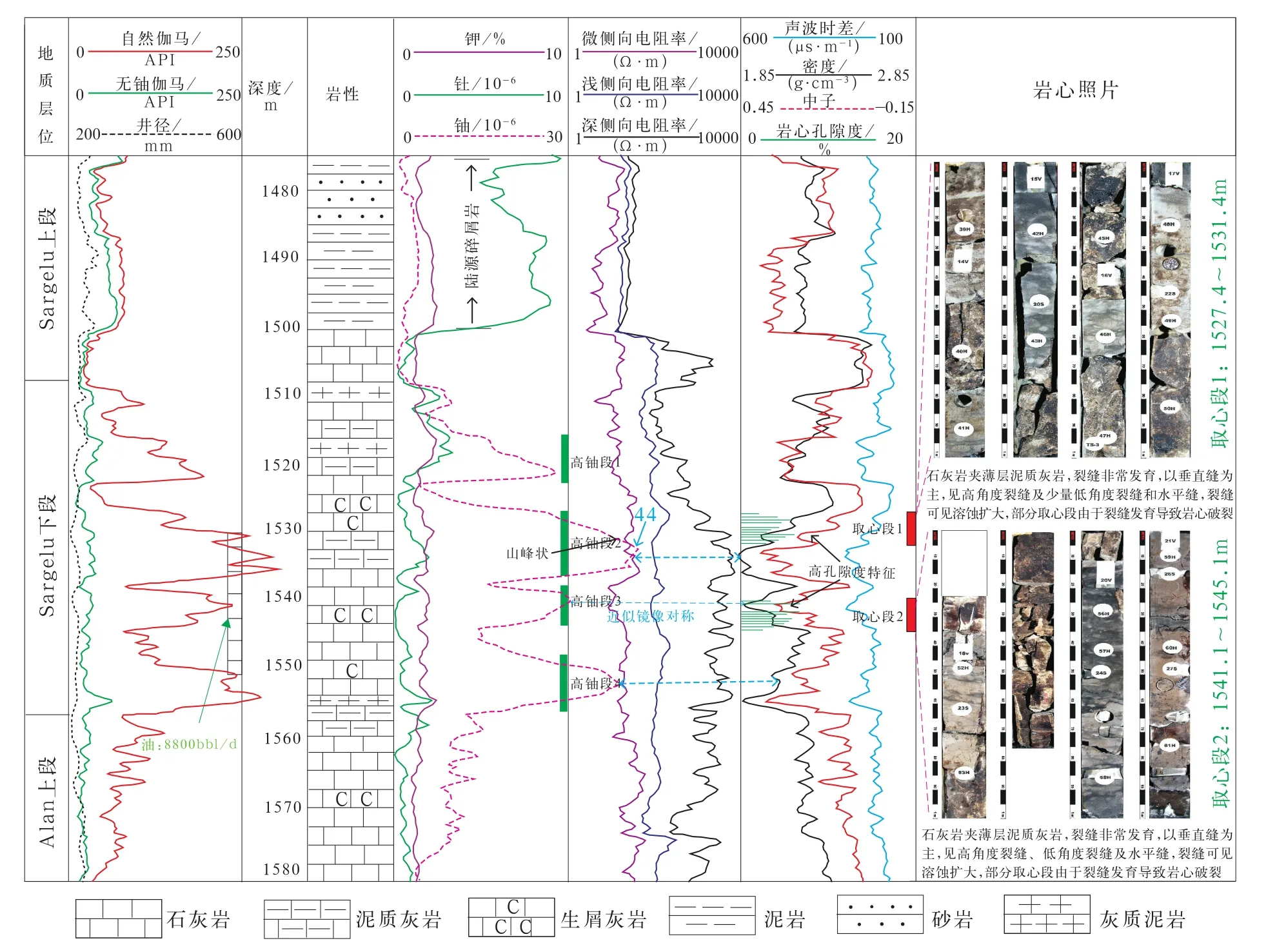

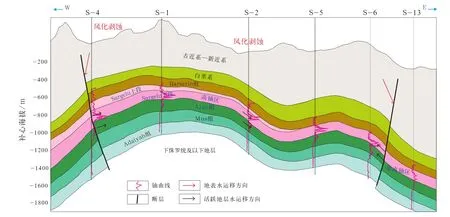

S油田位于伊拉克北部的库尔德地区,扎格罗斯山西南侧的前陆盆地内。晚白垩世—古近纪渐新世,阿拉伯板块由被动大陆边缘转化为活动大陆边缘向欧亚板块俯冲,发生碰撞形成扎格罗斯前陆盆地。自造山带向西南方向推进可分为山前破碎带、推覆带和简单褶皱带3个构造单元[6],包括研究区在内的绝大部分油田都分布在简单褶皱带内(图1)。盆地内碳酸盐岩储层具有极其丰富的油气资源,其中可采储量超过6000×104t的油田就有30多个。该区域背斜是受扎格罗斯造山带的挤压而形成,长轴背斜广泛分布并且平行于造山带,几乎所有油气发现均为长轴背斜油气藏[7-8]。S油田就是位于简单褶皱带内的一个典型碳酸盐岩背斜油藏,背斜的长轴方向为NW—SE向(图2)。

图1 S油田构造位置图

S油田地层发育有二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、古近系和新近系,储层为白垩系、侏罗系和三叠系的石灰岩和白云岩。其中上侏罗统的石灰岩储层分布广、厚度大,是S油田最重要的储层。上侏罗统由上至下划分为Barsarin组、Sargelu组、Alan组、Mus组、Adaiyah组5个层组,其中Sargelu组、Alan组都可以分成上、下两段,油层主要分布在Sargelu组、Alan组、Mus组,Barsarin组和Adaiyah组主要由石膏组成。目前研究区仅有14口钻井,12口井在上侏罗统发现了油层,说明S油田存在着丰富的油气资源和勘探开发潜力。但不同井和不同储层段之间产能差距很大,如S-4井在1530~1550m井段最大日产油达8800bbl,其下部1740~1775m井段日产油仅为145bbl,S-13井在2200~2240m井段(和S-4井1530~1550m井段属于同一套地质层位)日产油仅为198bbl等,合理解释出储层产能差距的原因,有效识别出高产储层是本文研究的主要目标。

图2 S油田侏罗系顶面构造图

2 试油段储层特征分析

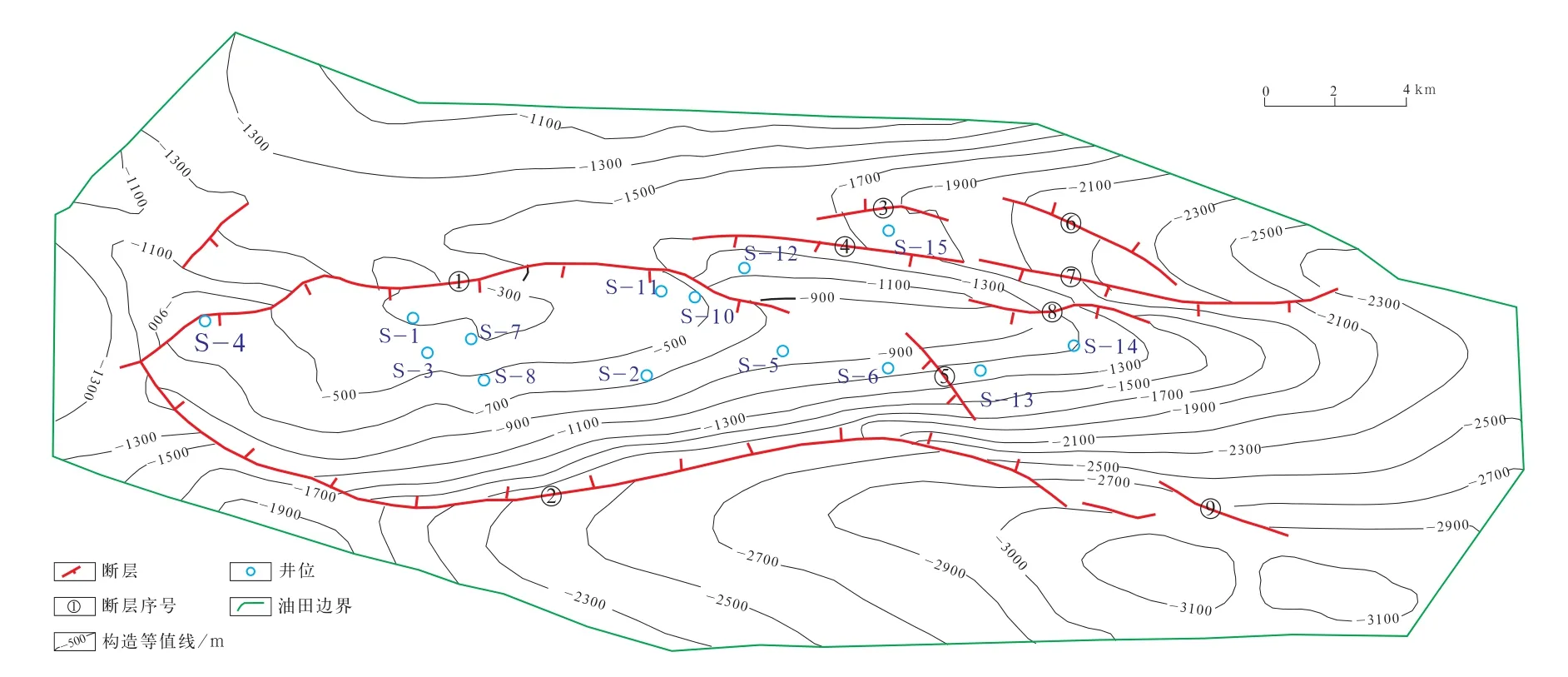

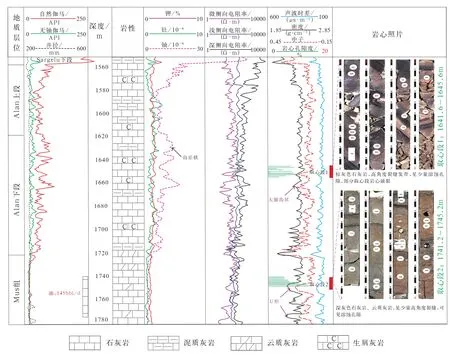

图3 S-4井1480~1580m电性特征图

S-4井1530~1550m井段,录井中岩性为石灰岩和泥质灰岩互层,少量的薄层灰质泥岩,电性特征为高自然伽马、高铀、高电阻率,深浅电阻率差距大,试油结果为日产原油8800bbl的高产纯油层(图3)。该层段属于Sargelu下段,进一步观察其电性特征,发现在1510~1560m井段共出现4段高铀段,其中第1高铀段的岩性为泥质灰岩夹灰质泥岩,钍和钾的测井值也偏高一些,因此高铀测井值可以部分归结为泥质引起的,但是第2至第4段高铀层段的铀测井值更高[最高达到了44×10-6,据统计研究区普通石灰岩的铀含量在0.2~4.0×10-6],而钍和钾的测井值属于正常碳酸盐岩范围,那么高铀测井值一定不是泥质引起的。第2和第3高铀段岩性主要为石灰岩和泥质灰岩,部分取心段由于裂缝发育导致岩心破裂,统计21个岩心样品的常规物性分析数据,孔隙度在3%~7%,平均仅5%。岩心的低孔隙度特征和测试的高产能存在明显的矛盾,推测有大量的裂缝起到储集及渗流的作用。另外,高铀段三孔隙度曲线与铀曲线呈现出明显的近似的镜像关系,三孔隙度曲线表现出明显的高孔隙度特征,即高中子、高声波时差和低密度,也印证了裂缝的大量存在。三孔隙度曲线表现出的高孔隙度特征和岩心分析的低孔隙度特征呈现很大矛盾,分析是由于取样位置避开了裂缝位置而导致的。

S-4井1740~1775m井段,录井中岩性为石灰岩,少量云质灰岩,电性特征为低自然伽马、局部井段出现低电阻率,表现出很好的渗透性,三孔隙度曲线出现U形的高孔特征,计算的孔隙度达到15%以上,普遍认为是非常好的高孔、高渗透储层,试油结果为日产原油仅为145bbl的纯油层(图4)。这个试油段岩性主要为石灰岩和云质灰岩,裂缝不发育,仅见少量高角度裂缝,岩心分析孔隙度在6%~16%,平均为11%,储层类型明显属于孔隙性储层。

图4 S-4井1560~1780m电性特征图

通过上述两个试油层的综合对比,初步分析认为,这两个产层的产量差别应该是由于储层孔隙类型的不同。S-4井在1530~1550m井段属于裂缝性储层,而1740~1775m井段属于孔隙性储层,这两种储层的渗流能力差别很大。为了更加深入透彻认识储层类型的问题,下文对研究区碳酸盐岩储层的物性特征及微观特征做进一步分析。

3 储层物性特征

3.1 储层的孔渗关系

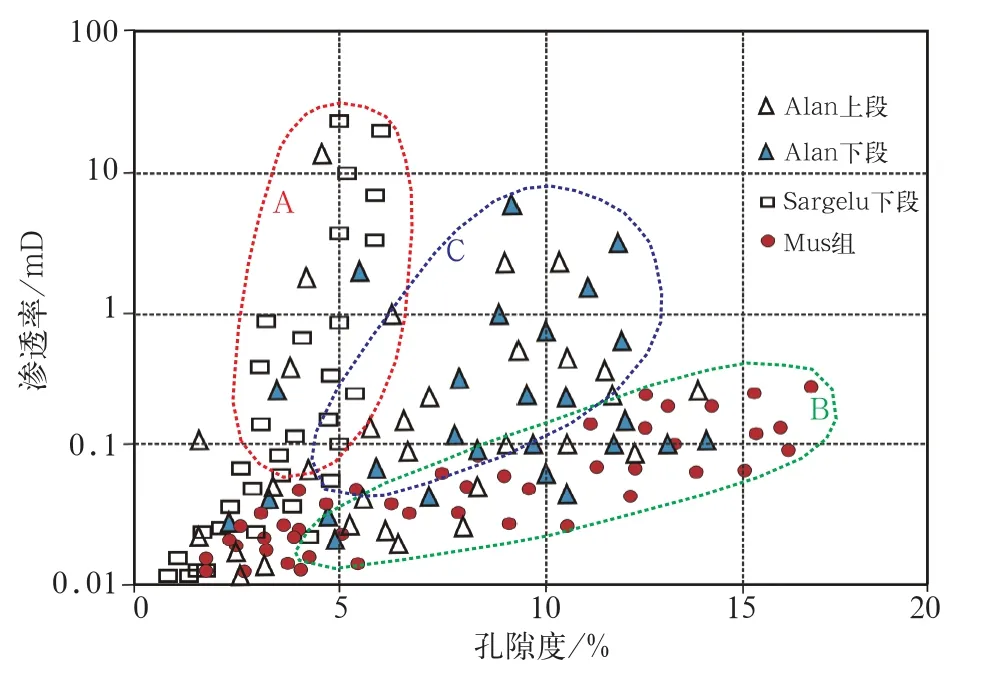

应用S油田6口取心井181个样品的孔隙度和渗透率关系,形成孔隙度、渗透率分布特征图(图5),从图中看出,数据点非常散乱无序,但仔细分析发现数据点的分布明显可以分成3个区域(代表3种孔渗关系特征)。图5中左侧区域(A区)的样品点,储层基质孔隙度在5%左右,此区域的孔隙度最低,孔隙度与渗透率相关性最差,几乎无任何相关性,但渗透率是最高的,最大渗透率达到20mD,S-4井在1530~1550m井段的岩心物性分析数据点落在此区域,综合分析认为此类储层是裂缝性储层(主要分布在Sargelu下段)。图5右下区域(B区)的样品点孔隙度与渗透率相关性最好,储层的基质孔隙度最大,最大可以达到17%,孔隙度与渗透率呈现出很好的正相关特征,但此区域渗透率最差,最大渗透率仍小于1mD;S-4井在1740~1775m井段的岩心物性分析数据点落在此区域,综合分析认为此区域为孔隙性储层,并且孔隙之间连通性差(孤立的溶蚀孔、铸模孔等),这类储层中裂缝不发育(主要分布在Mus组)。图5中间区域(C区)样品点的孔隙度与渗透率相关性较好,但数据点比较分散,储层基质孔隙度较大,最大孔隙度可以达到12%以上,最大渗透率在8mD,处于其他两类的中间,推测此类储层的孔隙和裂缝都较发育,孔隙提供了基本的储集空间,裂缝改善了储层渗流能力(主要分布在Alan上段、Alan下段),将此类储层定义为裂缝—孔隙性储层。另外,需要说明的是,由于取样的位置都避开了明显的裂缝发育的部位,这也是图5中裂缝性储层数据点偏少的原因。

图5 S油田孔隙度、渗透率分布特征图

3.2 岩心裂缝特征统计

图6 S油田典型裂缝的岩心照片

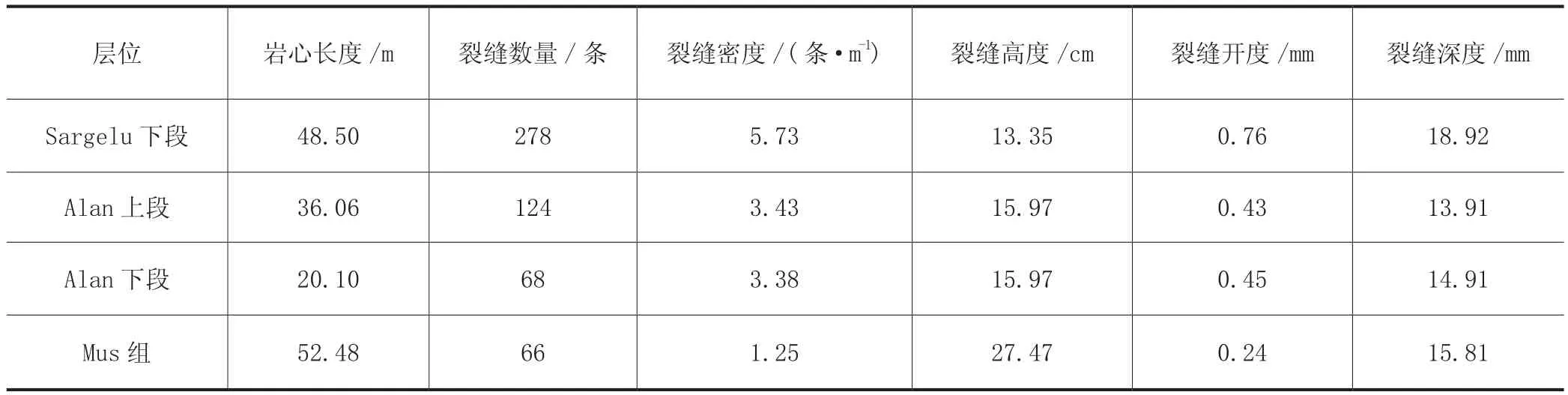

通过对S油田5口井(S-1、S-2、S-4、S-5、S-6)共157.14m的岩心进行观察,发现S油田上侏罗统的裂缝主要为构造缝、压溶缝(缝合线)、溶蚀缝。其中构造缝以垂直缝为主,占70%以上,高角度裂缝约占15%,低角度斜交缝和水平缝约占10%;压溶缝、溶蚀缝普遍发育,S油田岩心中所能见到的各种裂缝类型汇总见图6。大部分构造缝见充填现象,充填矿物一般为方解石,少量为白云石,局部含沥青和石膏。裂缝矿物充填后一部分完全阻塞,一部分被溶蚀扩大。根据岩心裂缝的测量数据,统计出裂缝的发育程度,如裂缝数量、裂缝高度、裂缝密度、裂缝开度等参数,研究区上侏罗统平均裂缝密度为3.45条/m,平均裂缝高度为18.19cm,平均裂缝开度为0.47cm。裂缝密度最大的地层为Sargelu下段,为5.73条/m;裂缝开度在Sargelu下段最大,为0.76mm[9-12]。这种裂缝特征统计结果(表1)和图5中的孔隙度、渗透率分布图反映出的裂缝发育层位是一致的。

表1 S油田上侏罗统裂缝参数统计表

4 储层微观特征

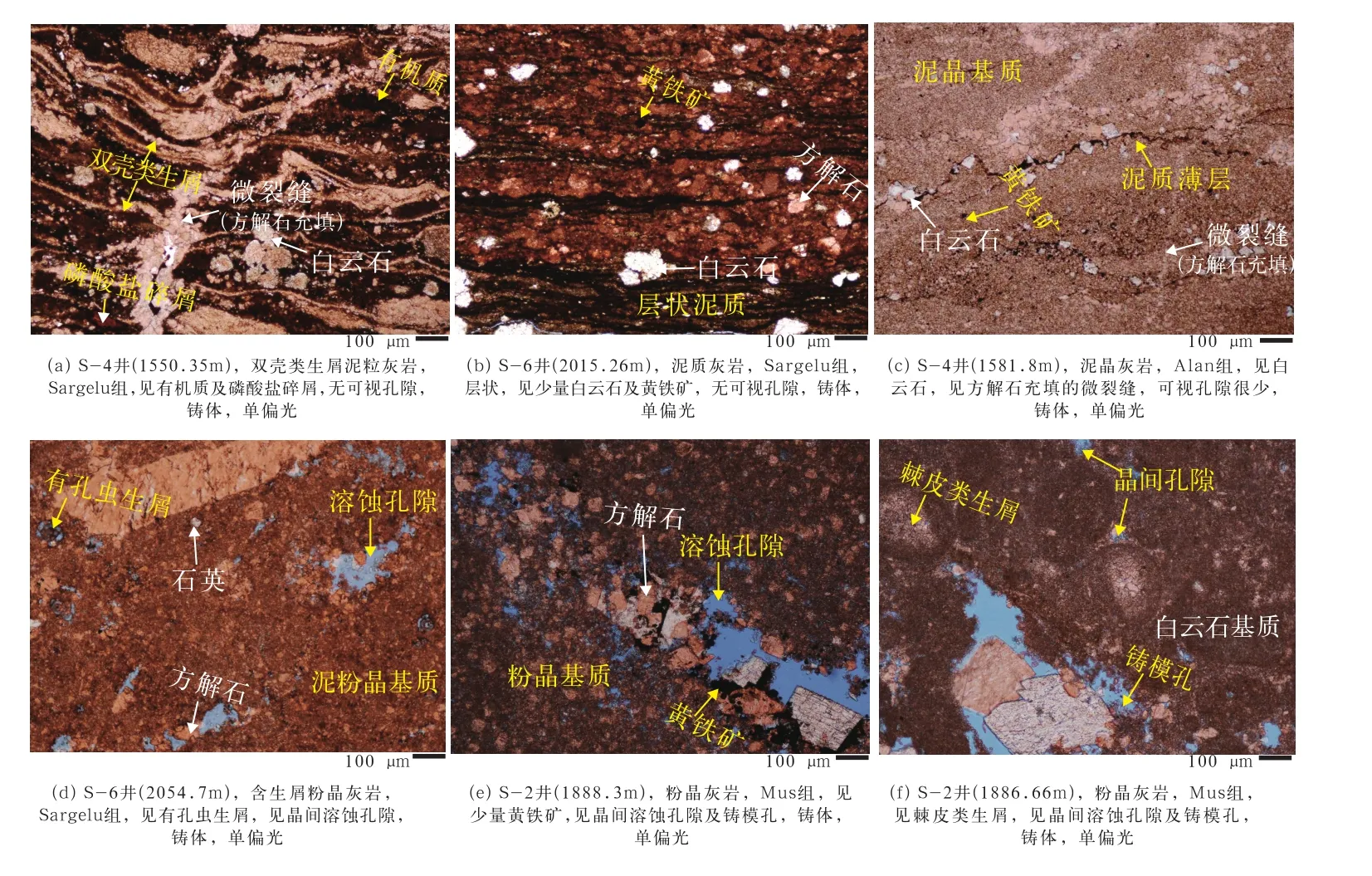

根据铸体薄片分析资料,上侏罗统储层为能量较低的潮坪环境沉积的细粒碳酸盐沉积物[13-16]。Sargelu下段岩性主要为生屑泥粒灰岩和层状泥质灰岩,其微观特征见图7a、b,可见生屑、泥质、有机质、方解石充填的微裂缝,并见少量黄铁矿和白云石,薄片中无可视孔隙。Alan上段岩性主要为泥晶灰岩,其微观特征见图7c,可见泥质薄层、少量交代的白云石,以及方解石充填的微裂缝,薄片中可视孔隙很少。Alan下段岩性主要为含生屑粉晶灰岩,其微观特征见图7d,泥粉晶基质,见有孔虫生屑,薄片中见少量溶蚀孔隙,面孔率约为5%。Mus组岩性主要为粉晶灰岩,其微观特征见图7e、f,粉晶基质,方解石充填孔隙,薄片中见较多溶蚀孔隙,面孔率约为10%。

图7 S油田储层微观特征

5 裂缝性储层形成高铀特征的理论分析

Sargelu下段具有如此高的铀测井值,说明铀含量已经累积到了很高程度。从理论上分析,这是由于含四价铀的原生铀矿物出露于地表时,逐渐被氧化,从四价铀变为六价铀,并以铀酰络离子(UO2)2+形式存在。铀酰络离子易溶于水,化学性质十分活泼,大部分被地表水带入盆地,在有机质的还原作用以及有机质、黏土、磷酸盐的吸附作用下沉淀下来;一部分与其他物质形成各种次生铀矿物;还有一部分随着地下水沿断裂和岩溶裂缝发育带或构造破碎带迁移到深部,在还原条件下,还原成四价铀沉淀下来[17-19],这样经过长时间的沉淀积累,铀含量就富集到了很高的程度。

5.1 基本地质情况及构造特征上的例证

S油田处于山前构造带中,断层、裂缝、褶曲等构造很发育,强大的造山运动产生挤压应力形成了高出地表的背斜构造,地表的风化剥蚀很严重;另外,由于强烈的挤压应力导致S油田断层和裂缝异常发育,部分大断层出露地表。携带铀酰络离子的地表水有机会沿断裂或者裂缝进入地层,并和地层水发生沟通混合,在渗流能力强大的Sargelu下段等地层中形成活跃的地层水,并在有机质的还原作用以及有机质、黏土、磷酸盐的吸附作用下沉淀下来,并经过较长时间的积累,形成了这种高铀的储层;另外地表水的加入也促进了溶蚀现象的发生,增强了渗流能力,促进了铀的累积,形成了这种循环效应。简单说来,就是易溶于水的铀元素随水迁移,在某些条件适宜的储层中开始沉淀并逐渐聚集,形成了高放射性特征的渗透层[17-19]。

通过地面56个观测点发现了4条延伸距离很长、近东西走向的大断层,并由断层产生了大量的破碎带,地表的裂缝更是随处可见。总之,S油田地表风化现象严重,为铀从四价氧化变为六价,并以铀酰络离子(UO2)2+形式溶于地表水中,并最终富集提供了必要条件。另外S油田地层为细粒的潮坪沉积,部分井段富含有机质、生物碎屑、磷酸盐碎屑(图7a),有利于铀的富集。根据现今S油田的构造特征,描绘出S油田上侏罗统高铀储层形成示意图(图8)。随着活跃地层水的运动,铀酰络离子首先被带入渗流能力最好的裂缝性储层中并沉淀下来。这种高铀的特征仅在研究区裂缝发育的位置出现,从图8中可以看出,研究区东部的S-13井,在Sargelu下段其铀曲线测井值远远低于其他井,该井在Sargelu下段日产油仅为198bbl,说明S-13井裂缝不发育,形成不了高铀聚集,这是S-13井Sargelu下段产量远远低于S-4井及其他井的原因。

图8 S油田上侏罗统高铀储层形成示意图

5.2 地层水分析资料上的例证

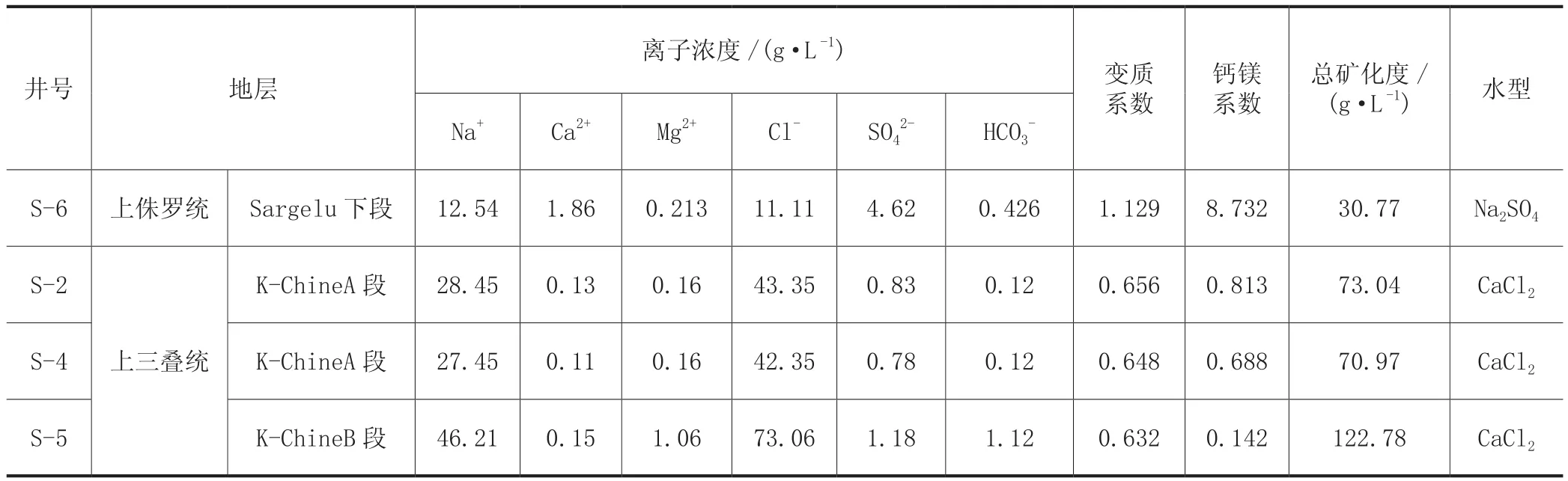

分析S油田6个地层水样品(表2),其中上侏罗统的Sargelu下段地层水按照苏林成因分类为Na2SO4型,矿化度为30.77g/L;上三叠统地层水按照苏林成因分类为CaCl2型,其中K-Chine A段地层水矿化度为73.04g/L,K-Chine B段地层水

矿化度为122.78g/L。Na2SO4型地层水一般代表封闭条件不好的开放的地质环境,而CaCl2型地层水一般代表封闭条件好的地质环境。地层水的变质系数(Na+/Cl-),它是表征地下水变质程度的参数,变质系数越大,表明地下水变质程度越大,受渗入水的影响越明显。一般来说,现代海水的变质系数约为0.85。研究区Sargelu下段地层水的变质系数大于1.1,反映了现今地层水曾经受到地表水渗入改造的特征;而上三叠统地层水的变质系数为0.65左右,说明上三叠统处于封闭条件很好的还原环境。钙镁系数(Ca2+/Mg2+)也是衡量油气保存条件好坏的重要指标,一般如果钙镁系数值低,矿化度高,说明渗入水交替作用和石膏溶蚀作用弱,地区封闭条件好;反之,则说明水动力交替强烈,地区的封闭情况差。上侏罗统Sargelu下段钙镁系数达到了8.7,而上三叠统的钙镁系数都小于1。Sargelu下段地层水的总矿化度为30.77g/L,比上三叠统地层水矿化度(70.97~122.78g/L)低很多,这也是上侏罗统地层水和地表水曾经发生过沟通的另一个间接证据。

表2 S油田地层水分析情况表

总之,分析认为S油田的上侏罗统地层水和地表水曾经发生沟通,受到了地表水淋滤作用的影响,具备高渗透储层产生铀富集的所有地质条件。另外,淡水的渗入促进了溶蚀孔隙的形成,使得已有裂缝进一步溶蚀扩大,改善了储层的储集和渗流性能。因此,地层水分析结果也证实了S油田上侏罗统高铀储层产生的原因[20-21]。

6 寻找裂缝性高产储层

通过上述高铀聚集原理的分析,得知侏罗系地层在铀聚集的过程中处于一个开放的地质环境,后期由于构造的演化等因素逐渐使开放的地质环境转向闭合,因而侏罗系形成了良好的圈闭。研究区储层类型具有多样性,不同类型的储层产能差距很大,如何定性识别储层类型,并有效地识别出高产储层是迫切需要解决的问题。

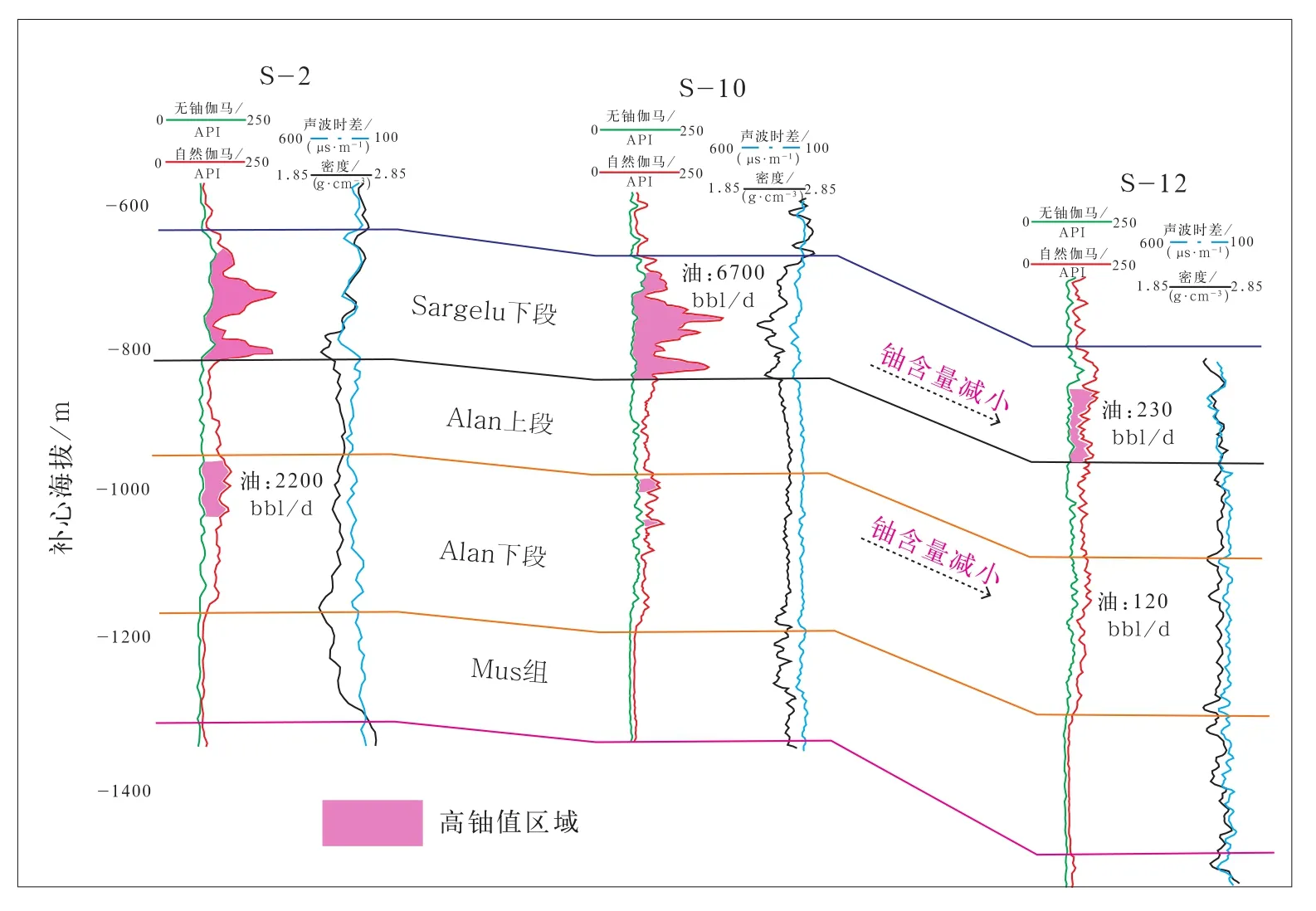

通过对整个研究区14口井的能谱曲线对比,发现Sargelu下段的高铀特征在1、2、5号断层所圈定的范围内发育(图2),预测为高产裂缝性储层的发育区;而该范围之外的S-12井、S-13井、S-14井和S-15井铀测井值急剧降低,认为这4口井的Sargelu下段不具高产裂缝性储层特征。为了验证上述分析结果,对相邻的S-10井和S-12井的Sargelu下段进行测试(图9),从测试结果来看,S-10井的产能为6700bbl/d,而S-12井的产能仅为230bbl/d,其原因可以归结为S12井Sargelu下段裂缝不发育,这点可以从S-12井的铀含量很低(自然伽马和无铀伽马差距很小)、不具备铀元素大量聚集的条件得到证实。这也进一步证实了上文阐述的观点,即铀测井值和裂缝发育有很好的正相关关系。

根据研究区的自然伽马能谱曲线资料,除了Sargelu下段出现异常高铀的现象外,同时也发现在Alan下段局部出现山丘状的高铀特征,对应的三孔隙度曲线呈现出大锯齿状特征(图4),总体上看,在Alan下段铀测井值虽然比Sargelu下段低很多,但是也比正常的碳酸盐岩铀测井值高很多,铀测井值最高可达16×10-6。综合分析认为Alan组中的高铀层段为具有一定基质孔隙度、又有裂缝发育的储层,其岩心物性分析的数据点落在图5中的中间区域(C区)。根据研究区铀沉淀富集的理论分析,推测这种高铀现象也是由于储层渗流能力强,活跃的地表水在储层形成了铀富集现象,Sargelu下段和Alan下段铀曲线形态上的差别主要是由于储集空间结构上的差异造成的,Sargelu下段的铀曲线呈山峰状是由于其储集空间以裂缝为主,大量的铀在较小的裂缝层段内高度富集;Alan下段山丘状的铀曲线特征是由于其储集空间以孔隙为主,裂缝在其中仅起到沟通作用,因此铀均匀分布在储层段。根据上述分析,认为Alan下段也是研究区比较有潜力的高产储层发育层位,于是提出了S-2井Alan下段1810~1841m井段的测试建议,测试结果为日产2200bbl的纯油层,证实了上述分析中阐明的观点。

图9 S-2井—S-10井—S-12井对比剖面图

综合上述分析,根据铀曲线及常规曲线组合特征可以将研究区储层划分为如下3类:第1类储层的电性特征为,山峰状高铀曲线,三孔隙度曲线呈现出高孔隙度特征并和铀曲线呈近似镜像关系,此类储层为裂缝性储层,裂缝大量发育,裂缝既提供储存空间又是渗流通道,产量在研究区内是最高的(图3);第2类储层的电性特征为,山丘状高铀曲线,三孔隙度曲线呈现出大锯齿状特征,此类储层属于裂缝—孔隙性储层,基质孔隙和裂缝都较发育,储集空间主要由基质孔隙提供,裂缝改善了储层渗流能力,因此有较高的产量(图4);第3类储层的电性特征为,低平的铀曲线,三孔隙度曲线在局部呈现出U形特征,此类储层属于孔隙性储层,储层中没有铀聚集的情况发生,裂缝不发育,并且孔隙之间连通性差(孤立的溶蚀孔、铸模孔等),导致此类储层产量比裂缝性储层及裂缝—孔隙性储层低很多(图4)。储层类型的不同是导致研究区不同井、不同层段产量差距大的主要原因。

7 结语

应用自然伽马能谱资料预测储层裂缝发育情况,可以直接判断单井某个深度段的裂缝发育程度,是对利用岩心、声电成像、地震等方法预测裂缝的一个补充和发展;其克服了上述方法的一些局限性,如岩心收获率问题、电成像测井的垂直裂缝解释的问题、地震资料的分辨率问题及上述方法的资料采集成本高的问题。但是,这种方法本身也存在局限性,仅适用于特定的地区,即这个地区要满足高铀聚集的条件,在裂缝和溶蚀孔洞中出现铀聚集现象。

这种寻找碳酸盐岩裂缝性储层的方法具有很好的可操作性和实用性,使寻找高产储层工作简化为寻找高铀特征储层,并在生产中得到验证。这种方法突破了传统的寻找单层厚度大、岩性纯、低自然伽马、低电阻率的优质碳酸盐岩储层的思路,为寻找优质的裂缝性储层提供了一种全新的思路。