文言虚词辨析法

2019-01-04范心怡

□ 范心怡

【命题解读】

高考语文《考试大纲》对本考点的要求是“理解常见文言虚词在文中的意义和用法”,而且明确列出18个常见的文言虚词。虚词的数量虽少,但用法灵活,使用频率高。既是文言文复习的重点,也是高考的一个难点。

对虚词的考查在题型上一般比较稳定,考查涉及的内容基本在考纲规定的范围内。考查题型也比较固定,最常见的题型是选择题,采用“下列各组句子中,加点词的意义和用法相同(或不同)的一组是”作为题干,四个选项涉及四个虚词,每项列两个句子(一般是试题选文中一句,课文中一句),要求比较其意义及用法是否相同,并进行准确判断。高考中占3分。

【高考体悟】

1.(2018年天津卷)下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是(3分)

2.(2018年浙江卷)下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是(3分)

3.(2017年北京卷)下列各组语句中加点词的意义和用法,不同的一项是(3分)

4.(2017年天津卷)下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是(3分)

5.(2017年山东卷)下列各组语句中,加点词的意义和用法相同的一项是(3分)

【解题策略】

文言文中,除了实词之外,还有一批数量可观的虚词。这些虚词,在表达上,各自具有不同的意义或语法作用。因为在文言文中经常见到,高考也经常考到。“之乎者也焉矣哉,用得不错是秀才”,从古人的这句话中,可以看出文言虚词的重要性。所以,我们就有必要了解它们的意义和用法;又因为语言环境不同,它们的意义和用法也会不同。因此,也就要求我们掌握基础之后,能够灵活机动,学会推断。

一、语境推断

虚词大多有多种用法,要确定其具体意义和用法,必须结合具体的上下文,利用文意解题。

例1:下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是

[解析] A项“以”分别解作“把”和“因为”。B项中两个“为”,前者属于宾语前置的标志词,可以理解为“的”,后者表被动,可以理解为“被”。C项两个“而”,结合前后语义关系,均为表顺承关系的连词。D项的两个“者”,前者可以理解为“……的人”,后者属于句中停顿或判断的用法。这道题最具有迷惑性的选项是D。前句中的“者”很容易看出是“……的人”的意思,后句中的“者”似乎也可译为此意。此时我们便需要把“者”代入语境“钱塘十万家,饥者八九”中。这句话的意思是钱塘十万人家中,有八九万人家是饥饿的。由此可看到此处的“者”是一个表停顿的结构助词,没有意义。此题答案为C。

二、语法推断

很多文言虚词在句子结构中有着特殊的语法功能,因而,据此也可推断出虚词的用法。如“遣使纳降于燕”和“故内惑于郑袖”,结合文意可知,前句的主语是田单,是施动者;后者的主语应是楚怀王,是受动者。故第一句中“于”译为“向”,第二句中“于”译为“被”。可见,抽主干、析结构、判功能,不失为简便的虚词推断方法。

例2:解释下面句中加点词的意义和用法。

[解析]①中“吾妻”是主语,“美”是形容词的意动用法,作谓语,“我”是宾语,由此可确定“之”介于主谓间,取消句子独立性。②中“久”是时间副词,充当句首状语,因此紧随其后的“之”可有可无,只不过起了调整音节的作用,是音节助词,无义,不译。③中“晋”是主语,“有”是谓语动词,可知本句是宾语前置句,“之”起提宾作用。④中“均”是动词,作“权衡”解,“二策”是名词,由此断定“之”与“二策”一起为“均”的宾语,作代词“这样”解。

三、特殊标志

文言文段与段、句与句衔接过渡,起承转合,常由一些虚词充当标志性词语。这些词语多用来发议论、转话题、抒感叹、表关联等。根据这些标志性词语,可推断其用法。

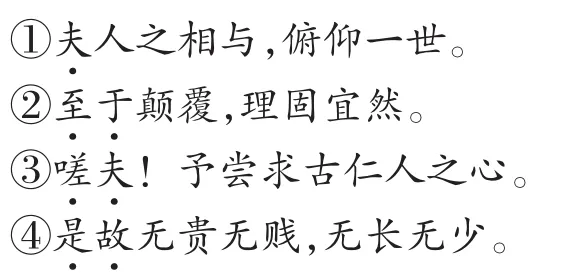

例3:解释下面句中加点词的意义和用法。

[解析]①“夫”用在段首引发议论,是发语词,可不译。这种用法的虚词还有“若夫”“故夫”“且夫”“盖”等。②“至于”用在句首承接上文,表示另外再说一层意思,用法与现代汉语相同。这种用法的虚词还有“至”“至若”“至如”。③“嗟夫”用在段首抒发感叹,可译为“唉”。这种用法的虚词还有“噫”“呜呼”等。④“是故”表事情的关联,可译为“因此”。这种用法的虚词还有“是以”“虽然”“然则”“盖”等。

一个物体在内河航道漂移,受到水流和风力的作用,假设在一定时间Δt内漂移速度相对稳定,那么物体的位置从tn时刻到tn+1时刻的更新为

四、交换理解

文言虚词一般都有若干种用法和意义,如果要判断两句或数句中同一虚词的用法是否相同,可以将其中一句中能确定的虚词的用法和意义代入另一句中去理解,如果语通意畅,那么用法和意义就是一样的,否则就是不一样的。

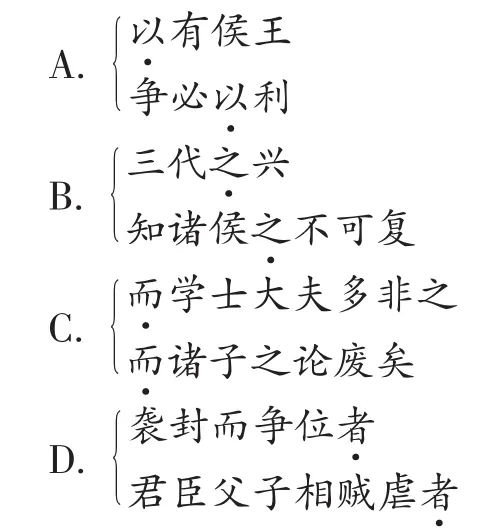

例4:下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是

[解析]四组语句中的每组第二小句均出自教材,其加点的虚词的用法分别是:A项是介词,可译为“跟”“与”;B项是连词,表顺承,可译为“于是”“就”;C项是连词,可译为“那么”;D项是结构助词,无义。将教材中这些我们熟知的用法、意义分别代入文本语句,即可发现A、B、D三项语句都说不通(A项,介词,在;B项,表修饰,连接状语;D项,结构助词,的),只有C项语句才说得得当,故答案为C项。

五、难点突破

在18个文言虚词中,有两个难点值得关注:一是“以”(均解释为“因为”)的介词、连词划界问题,二是“与”(均解释为“和”“跟”“同”)的介词、连词划界问题。

1.对于“以”来说,一般的判定标准是介词的主要功能是连接词,连词的主要功能是连接句子(或动宾短语)。

先看第一组:①王岂以一璧之故欺秦邪?②秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。

再看第二组:③争必以利。④以有侯王。

[解析]除了第一组所呈现的规律外,还有另外的情形。“争必以利”是介词结构后置句,“以”肯定是介词;“以有侯王”,后面加动宾短语,很多人就认为这个“以”是连词了,实际上这句话是个省略句,完整的应该是“以(之)有侯王”,于是就不难看出,这个“以”也是介词。这一组两个“以”的用法和意义相同。

2.“与”的连词与介词判定要简单一些。一般认为,前后内容可以互换的是连词,不能互换的是介词。

先看第一组:①公曰:“君安与项伯有故?”②所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

[解析]①中强调“你怎么和人家有旧交情”,而非“项伯怎么和你有旧交情”,因此不能互换,是介词;②中“其他盗贼的出入”和“意外之事”可以互换位置,因此是连词。

再看第二组:③茂先坐与论说。④而世又不(拿我)与能死节者比。

[解析]一般来说,文章的主人公在“与”的前面,那是真正表述的对象,因此不能互换,是介词。③“茂先坐与论说”中“茂”是主人公,所以不能互换,是介词;④“我(司马迁)”是主人公,因此不能互换,所以也是介词,都翻译为“和、跟、同”。这一组两个“与”用法和意义相同。