不同种植方式和稻秸秆还田量对小麦生长性状及产量的影响

2018-12-27周焕成陈可伟陈俊义江苏省宜兴市农林局农业技术推广中心214200

徐 雯 周焕成 陈可伟 陈俊义 (江苏省宜兴市农林局农业技术推广中心 214200)

钱伟杰 (江苏省宜兴市新庄街道农业服务中心 214200)

农作物秸秆还田在农业可持续发展、净化环境、增加土壤蓄水保墒能力等方面发挥着重要作用[1],既可充分利用秸秆资源,又可减少焚烧秸秆对生态环境造成的负面影响[2]。前人关于农作物秸秆还田的研究很多[3-8],主要涉及秸秆还田可增加土壤有机质、氮素含量以及提高作物产量等方面,但在不同稻秸秆还田量对小麦生长影响方面的研究较少。为此,笔者以江苏省宜兴市大面积主推的小麦品种“宁麦14”为试验材料,通过设置不同种植方式和不同稻秸秆还田量,研究不同种植方式和稻秸秆还田量对小麦生长性状及产量的影响,以期探索出适宜小麦生产的种植方式和稻秸秆还田量,形成稻秸秆还田下小麦壮苗早发高产高效集成技术以及农机与农艺配套技术,从而为苏南地区小麦高产栽培及稻秸秆还田技术的完善提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验概况

供试材料为春性小麦品种“宁麦14”,播种量为172.5 kg/hm2。试验于2015—2016年设在宜兴市试验田内进行。基肥施用三元复合肥(N、P2O5、K2O各含16%)450 kg/hm2,苗肥施用尿素187.5 kg/hm2,拔节孕穗肥追施高浓度复合肥300 kg/hm2、尿素150 kg/hm2。

1.2 试验设计

试验小区面积均为13.32 m2(小区长5.55 m、宽2.40 m),每处理重复3次,随机区组排列,整个试验区四周均设保护行(宽1.0 m左右)。

1.2.1 种植方式试验

试验设3种种植方式,均于10月底至11月初播种,播期相差3 d以内。具体为:稻秸秆还田、播后浅旋(A1),在高塍镇试验田内进行,机械收获时切碎稻秸秆后全田均匀撒铺,划分小区,小区内稻秸秆根据处理设计还田量进行匀铺,施基肥后人工称量播种,然后采用大功率旋耕开沟一体机(1KG-230型)进行浅旋灭茬、埋草、开沟、盖籽,耕作深度为5~8 cm。套播麦、稻秸秆覆盖还田(A2),在徐舍镇试验田内进行,套播小麦时套施基肥,机械收获时稻秸秆切碎匀铺,划分小区,小区内稻秸秆根据处理设计还田量进行人工匀铺,然后机开沟覆土盖籽压草。板茬麦、稻秸秆覆盖还田(A3),在杨巷镇试验田内进行,机械收获后稻秸秆离田,划分小区后人工板茬播种小麦,根据处理设计的稻秸秆还田量进行称量覆盖还田、匀铺,然后机械开沟覆土盖籽、压草。

1.2.2 稻秸秆还田量试验

稻秸秆还田量处理分别为不还田(B1)、1/3量还田(B2)、半量还田(B3)和全量还田(B4),对应的稻秸秆还田量分别为0、3 345、5 250、10 500 kg/hm2。

1.3 测定项目

试验期间考察记录基本苗数、叶龄和茎蘖动态,成熟期测定产量及产量构成。

采用Microsoft Excel(2007)等软件整理分析数据,采用DPS (7.05)进行处理间差异显著性比较。

2 结果与分析

2.1 对植株生长性状的影响

2.1.1 对成苗率和基本苗数的影响

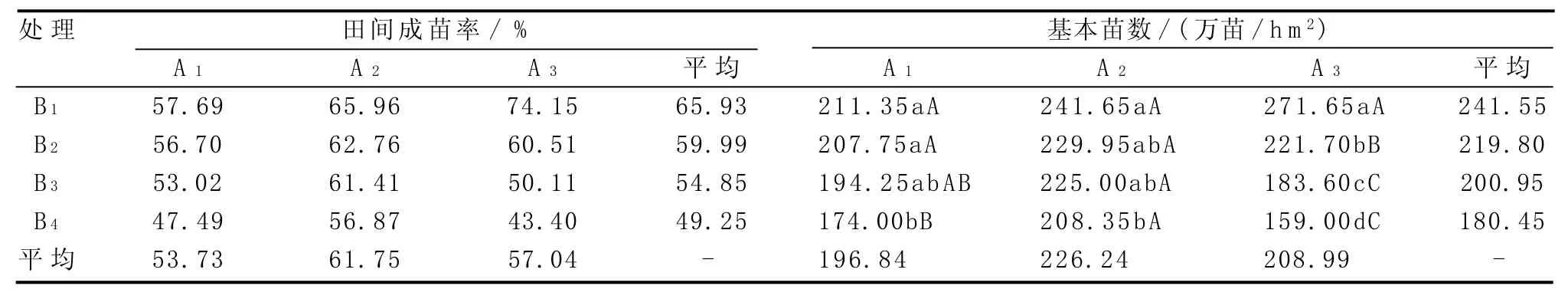

由表1可知,在小麦不同种植方式中,小麦平均田间成苗率和基本苗数均表现为处理A2>处理A3>处理A1。其中,稻秸秆不还田条件下,小麦田间成苗率和基本苗数均表现为处理A3>处理A2>处理A1。

在3种种植方式中,不同稻秸秆还田量均对小麦出苗有一定影响,小麦平均成苗率和基本苗数均随稻秸秆还田量的增加而减少,表现为处理B1>处理B2>处理B3>处理B4。在A1和A2种植方式下,处理B4较处理B1基本苗数显著减少;在A3种植方式下,处理B2、B3和B4的基本苗数均极显著少于处理B1。

表1 不同种植方式和稻秸秆还田量对小麦出苗的影响

2.1.2 对茎蘖动态的影响

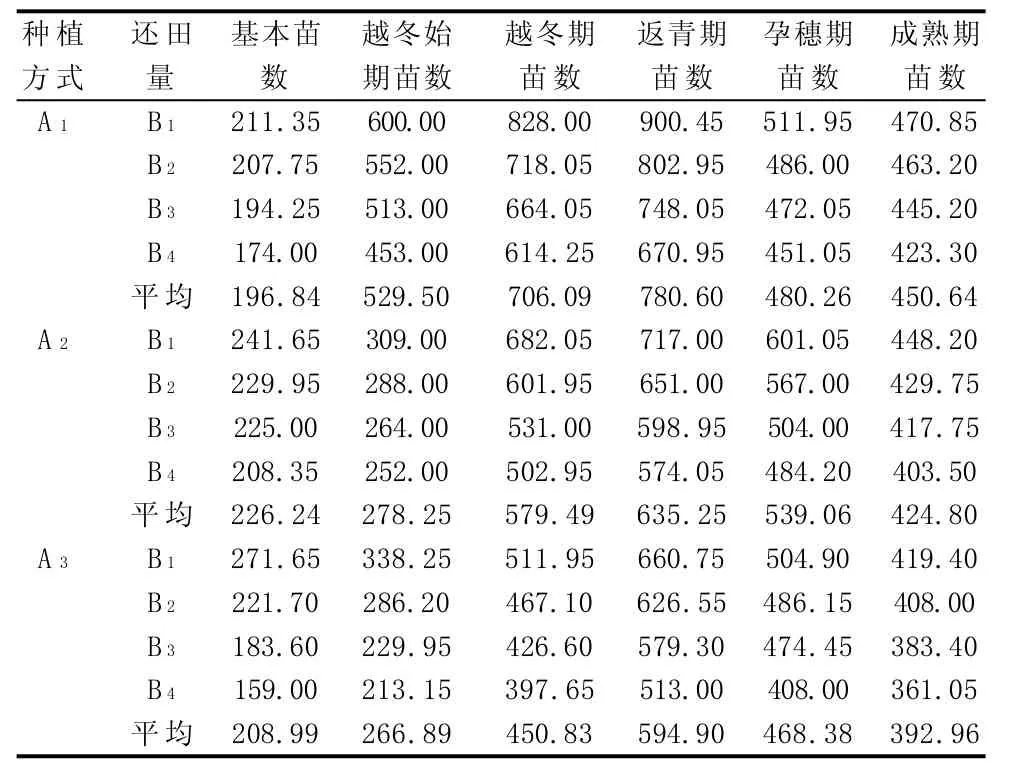

由表2可知,不同种植方式和稻秸秆还田量对小麦整个生育期茎蘖动态均有一定影响。随着稻秸秆还田量的增加,小麦越冬苗数、高峰苗数、成穗苗数均呈下降趋势,表现为处理B1>处理B2>处理B3>处理B4。

表2 不同种植方式和稻秸秆还田量对小麦茎蘖动态的影响 (单位:万苗/hm2)

2.2 对产量及产量构成的影响

2.2.1 对产量的影响

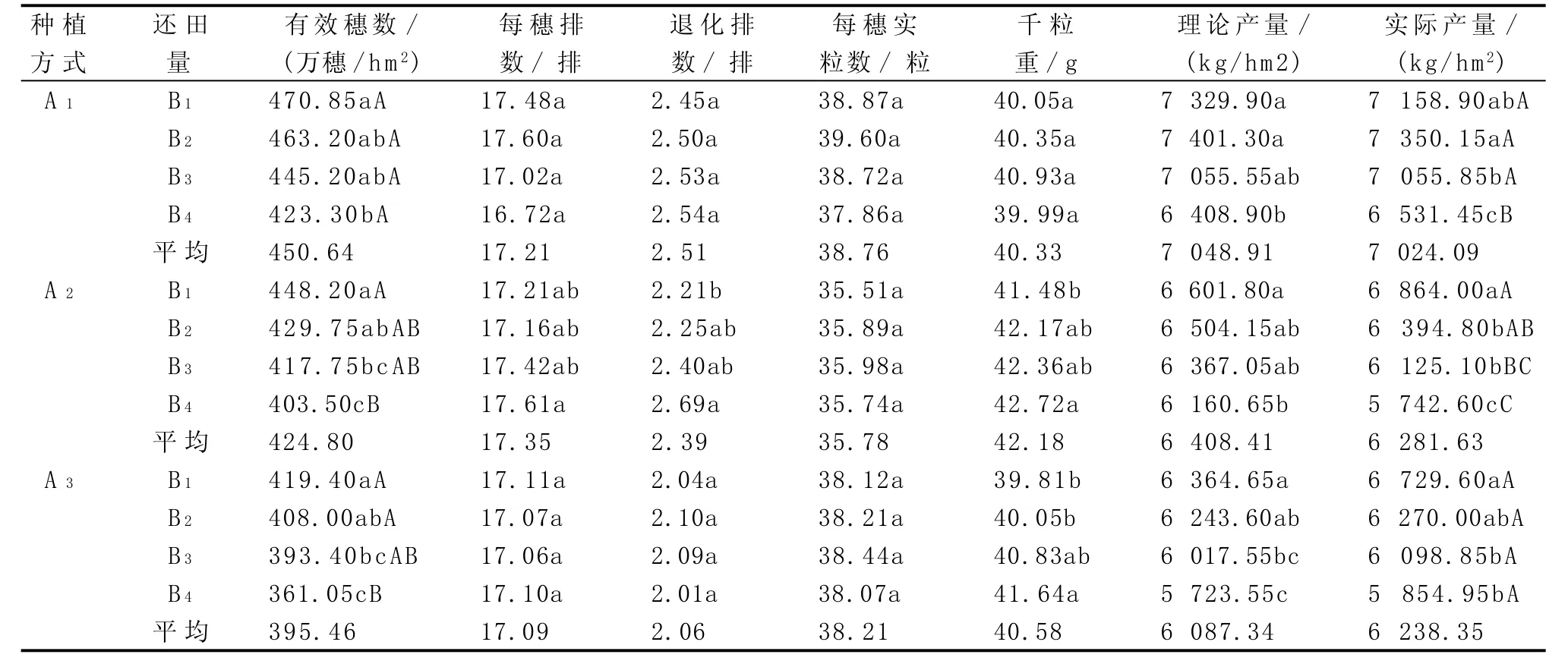

由表3可知,不同种植方式和稻秸秆还田量对小麦实产的影响不同。在3种种植方式中,平均实产表现为处理A1>处理A2>处理A3,其中处理A1的实产最高,平均达7 024.09 kg/hm2,显著高于处理A2和处理A3。此外,小麦平均实产总体随稻秸秆还田量的增加而减少,且各处理间实产差异达极显著水平,其中处理B4较处理B1平均减产12.64%。在A1种植方式下,处理A1B1因有效穗数偏多,株高偏高,倒伏较重,进而影响实收产量,实产表现为处理A1B2>处理 A1B1>处理 A1B3>处理 A1B4;而在 A2和A3种植方式下,各处理产量均随着稻秸秆还田量的增加而减少,实产表现为处理B1>处理B2>处理B3>处理 B4。

2.2.2 对产量构成的影响

由表3可知,在3种种植方式中,虽然播期不同,但总体表现为出苗早,冬前茎蘖数多,成穗数较多,平均有效穗数最终表现为处理A1>处理A2>处理A3;每穗实粒数和千粒重则处理A1和处理A3相差不大,处理A2的每穗实粒数最少而千粒重最高。

由表3可知,稻秸秆还田量对穗数影响较大,在同一种植方式中,有效穗数随着稻秸秆还田量的增加而减少,表现为处理B1>处理B2>处理B3>处理B4,且在A1、A2、A3种植方式中,处理B4的有效穗数较处理B1分别减少10.10%、9.97%、13.91%。不同稻秸秆还田量的各处理间每穗实粒数和千粒重差异不大。此外,处理A1B1倒伏严重,对千粒重也存在一定影响,进而影响了最终产量。

2.3 对生产成本和经济效益的影响

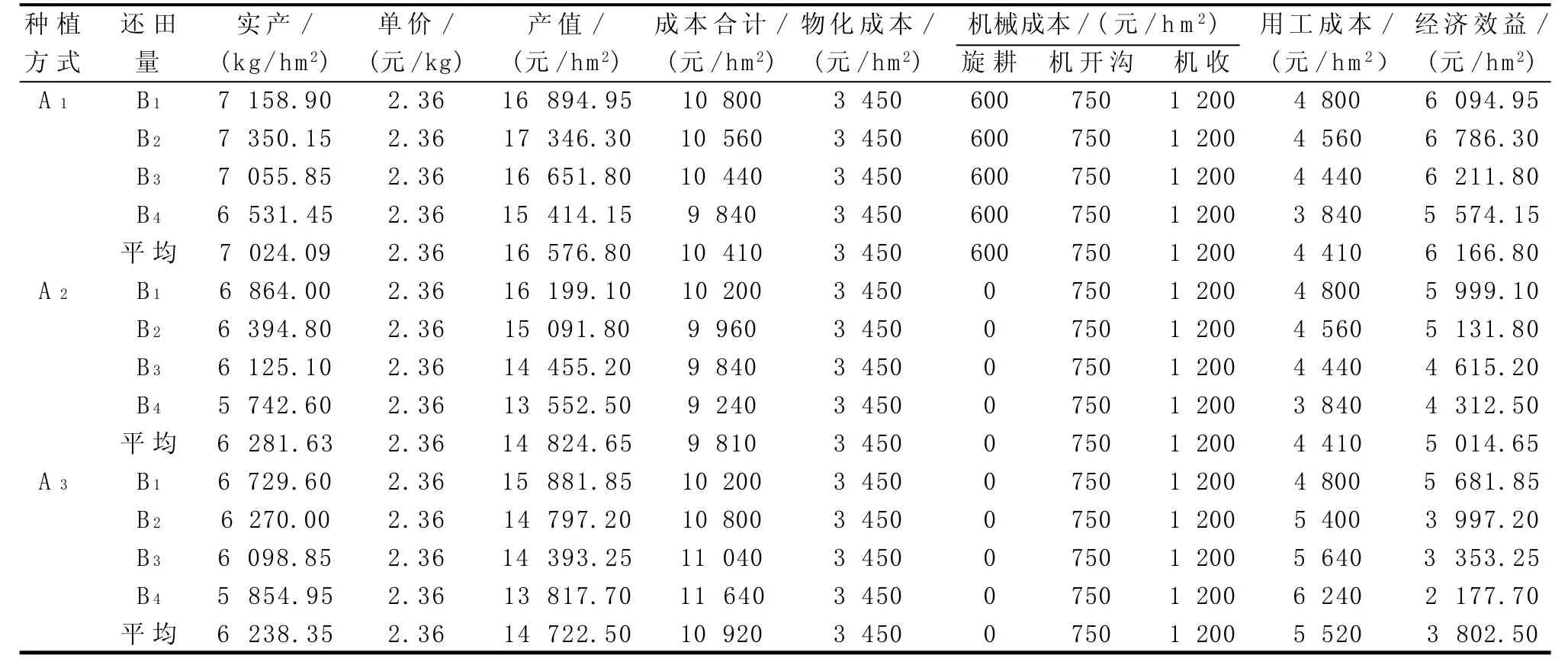

由表4可知,3种种植方式的总生产成本表现为处理A3>处理A1>处理A2,其中,3种种植方式的物化成本相同,但处理A1、A2均为机械化秸秆还田,节省了人工费用,处理A1、A2的平均总生产成本分别为10 410、9 810元/hm2,其中处理A1增加浅旋成本,机械成本略高,但两者均表现出良好的省工节本效应;处理A3由于必须先将稻秸秆人工搬离田间,播种后再进行人工覆盖还田,故人工成本投入过高,作业效率低,总生产成本高。

表3 不同种植方式和稻秸秆还田量对小麦产量及产量构成的影响

在同一种植方式中,不同稻秸秆还田量处理的秸秆清理、还田、匀铺用工成本不同。在处理A1、A2种植方式中,稻秸秆还田操作的用工成本相同,用工成本均表现为处理B1>处理B2>处理B3>处理B4,其中处理B1须秸秆全部离田,用工最多,成本最高;处理B4无须秸秆离田,仅须匀铺秸秆,用工最少,成本最低。但在A1、A2种植方式中,不同稻秸秆还田量对各处理的经济效益影响不同,A1种植方式的经济效益表现为处理B2>处理B3>处理B1>处理B4,其中处理B1的实产虽高于处理B3,但经济效益却反而降低;而A2种植方式的经济效益与实产表现一致,表现为处理B1>处理B2>处理B3>处理B4。在A3种植方式下,用工成本随着秸秆还田量的增加而增加,表现为处理B4>处理B3>处理B2>处理B1,经济效益则相反。

3 结论与讨论

研究表明,不同种植方式对小麦的生长发育有较大影响。在土壤墒情适宜时,采用浅旋耕模式可疏松土壤,增加表层地温,既有利于小麦种子发芽,又有利于全苗、齐苗、壮苗,且稻田套播小麦不仅解决了收与种之间的劳力矛盾,也能避开播种期连续阴雨天气对小麦播种的影响。在本试验条件下,相同稻秸秆还田量,采用稻秸秆还田播后浅旋方式的小麦有效穗数最高、实产最高、经济效益最好。因此,在苏南地区,可根据收获时田间土壤墒情,采用适宜的小麦种植方式。若土壤墒情适宜,可采用秸秆还田播后浅旋方式,达到种子、秸秆、泥土混合,省工省力;若土壤墒情不适宜机械化操作,可采用套播麦秸秆覆盖还田方式,争得季节主动,确保小麦适期播种。而板茬麦、稻秸秆覆盖还田方式,虽可取得控制稻秸秆数量和均匀覆盖的效果,但费工费力,且作业效率低,成本高,经济效益最差,在苏南劳动力紧张地区难以大面积推广。

表4 不同种植方式和稻秸秆还田量对小麦生产成本及经济效益的影响

本试验结果表明,稻秸秆还田量不同对小麦的出苗和产量等的影响也不同,这与陈来林等[9]的研究结论“稻茬半量还田和全量还田均能促进小麦生长,从而提高小麦单产”不同,在本试验条件下,增加稻秸秆还田量,特别是稻秸秆半量以上还田时,不仅会影响小麦出苗,而且小麦苗体素质较差,减产显著。虽然本试验小麦产量均以稻秸秆不还田处理为最佳,但综合考虑秸秆禁烧以及秸秆还田对小麦产量影响等因素,笔者认为以稻秸秆约1/3还田的效果最好。考虑到稻秸秆还田量增加对小麦出苗和生长的影响,为确保获得较高的小麦产量,须适当增加小麦播种量,以获得足够基本苗数,且应适当增加基苗肥用量。