灼灼芳华—佛经写刻本的装帧艺术

2018-12-19张梦箫

张梦箫

In the auction, the Buddhist sutras accounted for a significant proportion of the number of lots and turnover , as it was an important part of the ancient books. In the deep adjustment period of the market, its market is "raised against the trend". The binding of buddhist sutras is different from secular ancient books, its preservation is more complete, the content is illustrated, and it is loved by collectors.

从拍卖的角度看,佛教写经和刻本作为古籍善本专项中重要的板块,在市场的深度调整期,在拍品数量和成交额上可谓占比明显,行情“逆势上扬”。写经除了本身具备的历史文化、艺术价值和有序递藏的特点之外,其装帧常不同于世俗的古籍,往往能经过几百上千年的传承依然保存完好,且内容多图文并茂,为藏家喜爱,更显珍贵。

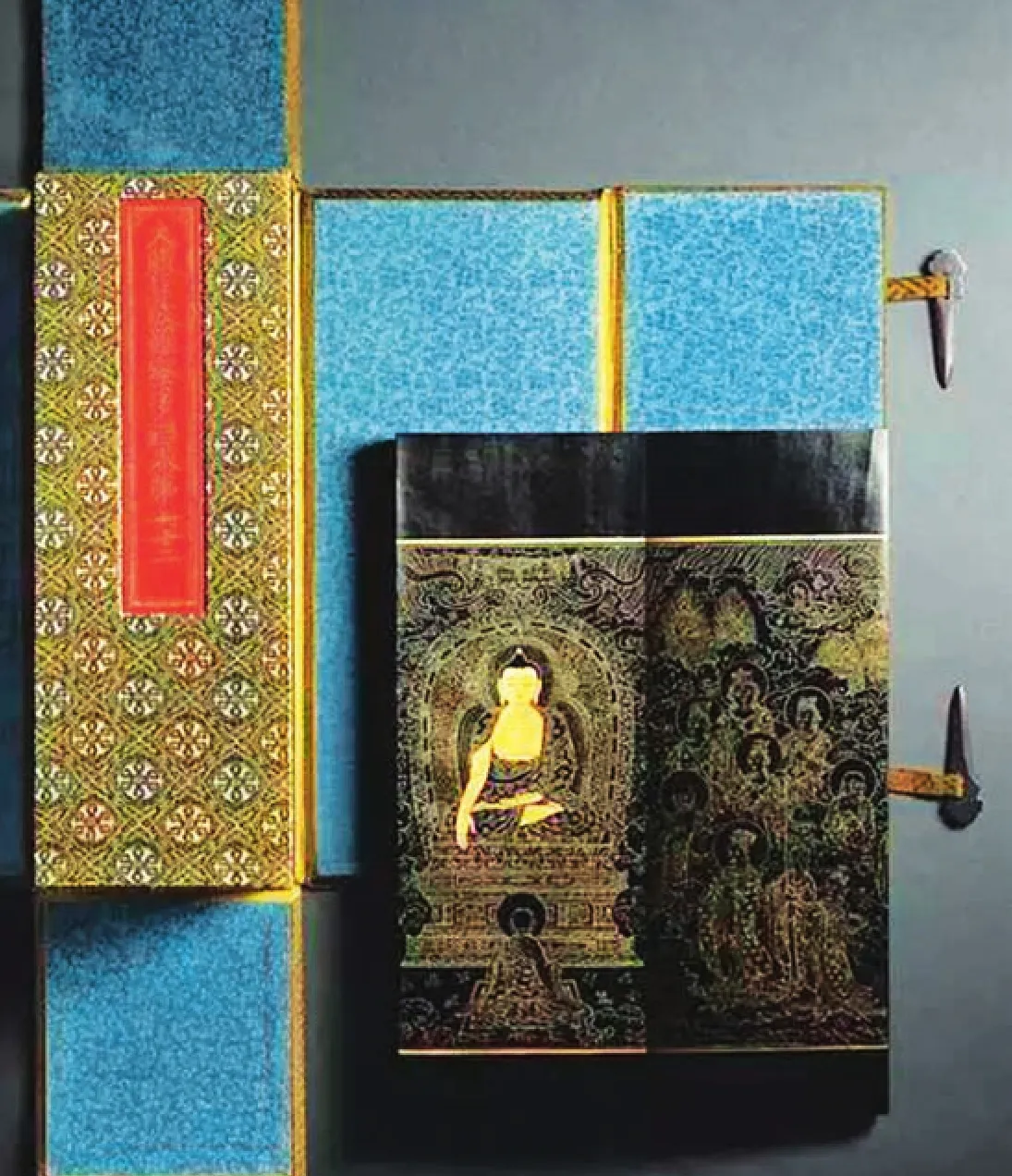

图1 明宣德 御制《大般若波罗蜜多经》十卷

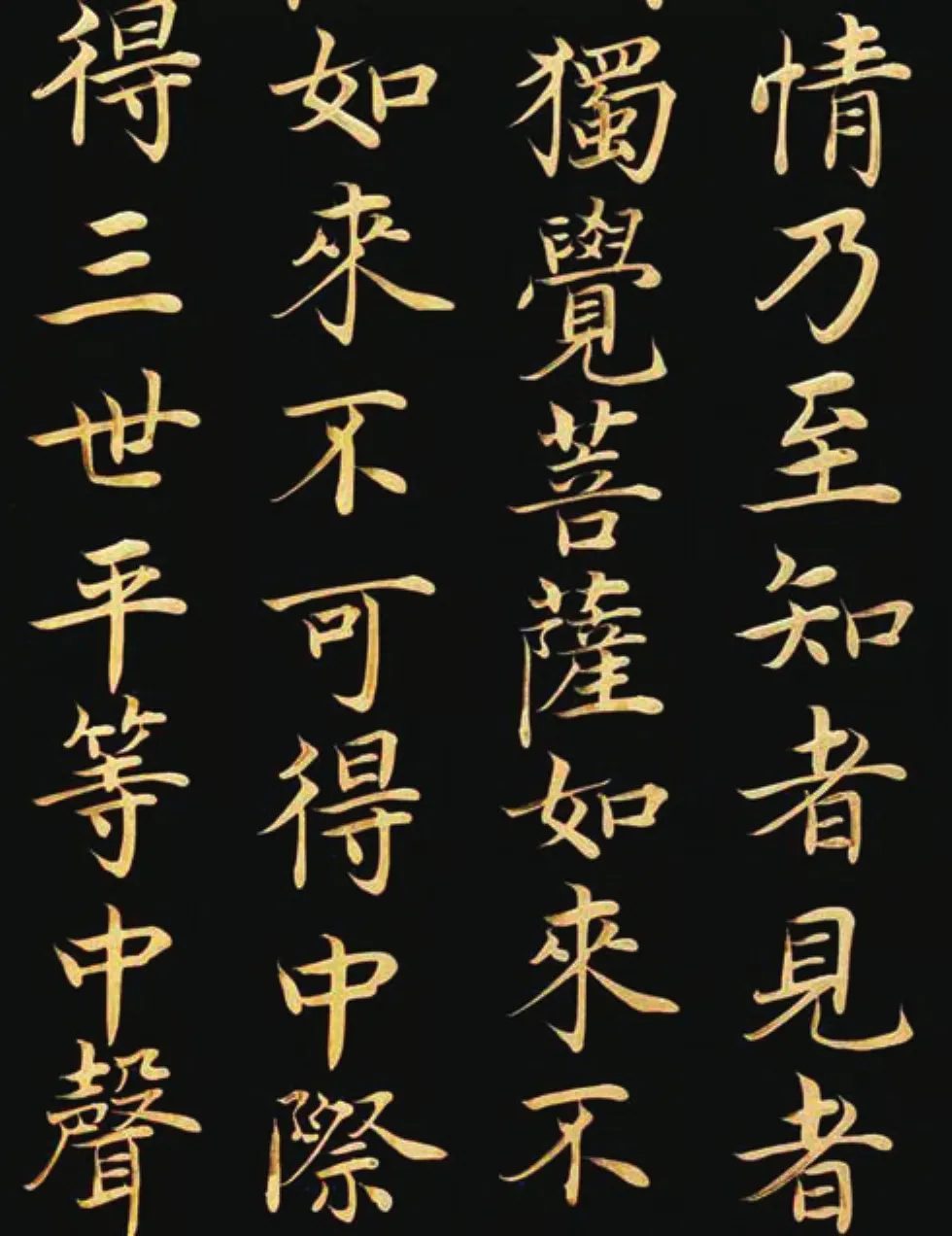

图2 泥金字

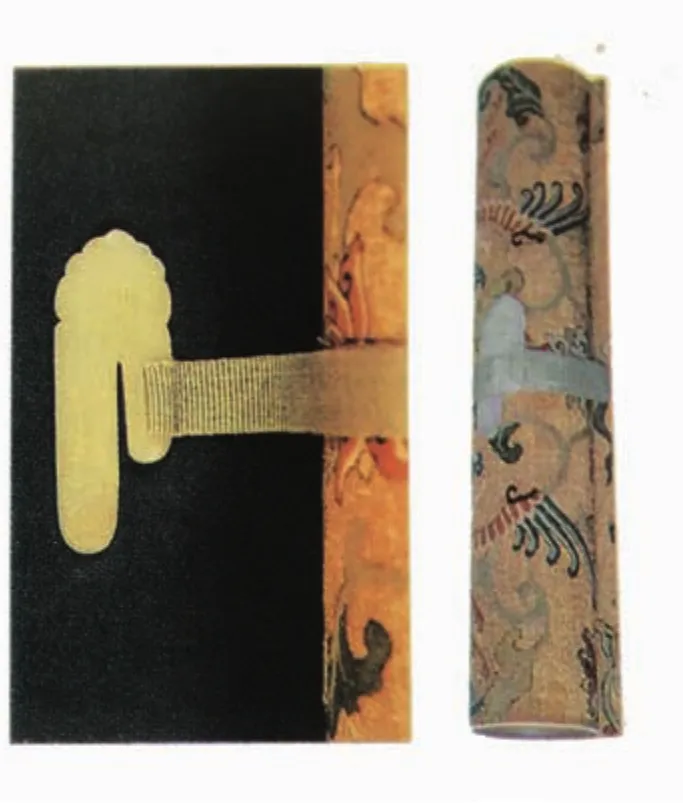

图3 卷轴装

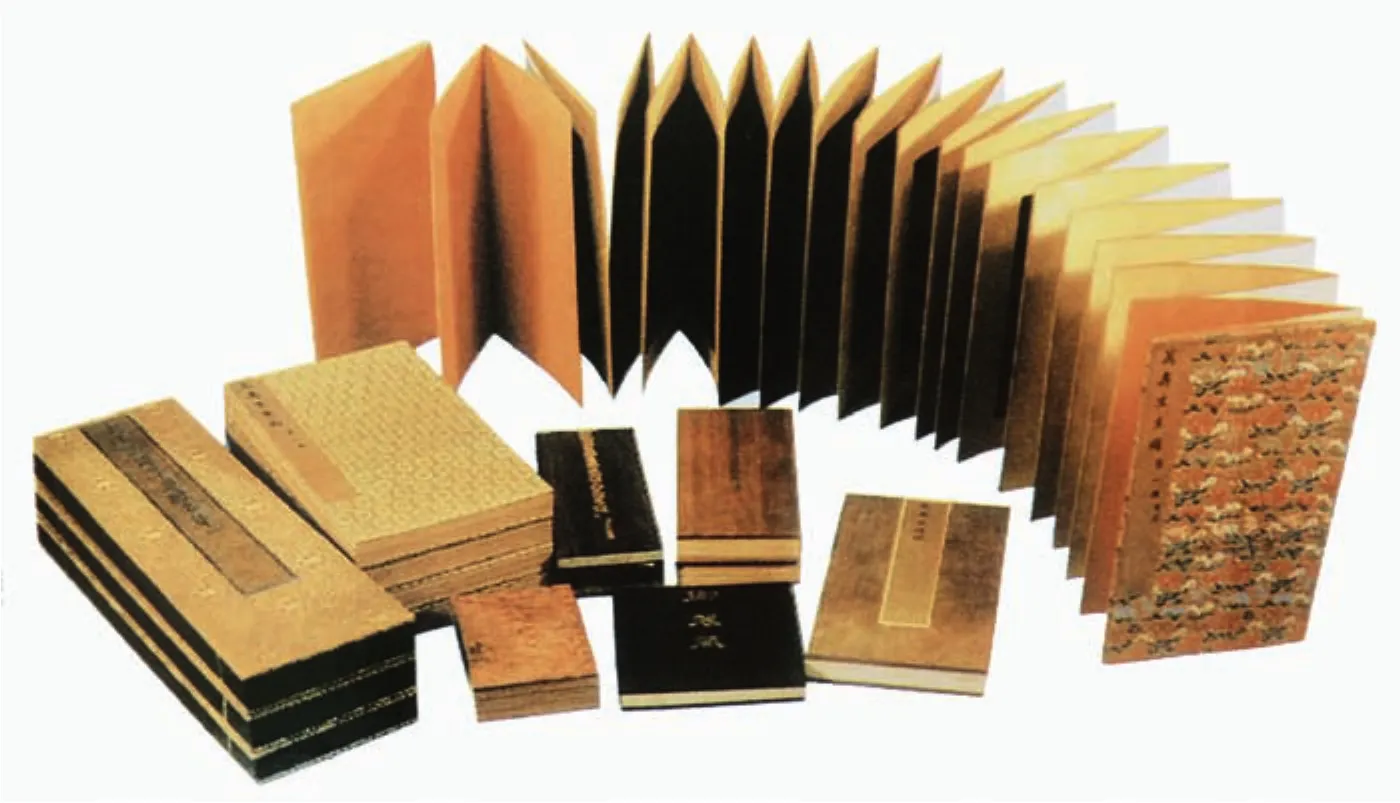

图4 经折装

印刷术发明之前,书籍的流传或文化的传播只能靠手工抄写,由于这一类书籍都是手写,便把这种版本的书叫做写本。写经本则是抄写传译的经卷和佛家所撰述的经文。写经的内容以佛经为主,如般若波罗蜜多心经、妙法莲华经、佛说三十七品经、大乘入楞伽经、瑜伽师地论、无量寿经、佛说阿弥陀经、大般涅般经、大智度经、摩诃般罗密经等。目前汉至唐留传下的写经本多在敦煌遗书中,唐至宋、辽、夏写经流传下来数量相对较多,其中唐人写经最为著名。由于国内收藏的敦煌写经卷精品以国家图书馆等公藏机构最为集中,因而目前拍卖市场上所见敦煌写经大部分都为残片。印刷术发明以后,宋代之后的佛经写本不多,刻本逐渐增多,除此之外,明清时期内府的抄写经卷和刻本尤为精品。

佛教自汉代由印度传入我国,隋唐时期达到兴盛,大量佛经被翻译过来,佛教宗派也在此时确立,敦煌洞窟达到鼎盛阶段。佛经为记载佛语和佛陀教法的经典,抄经弘法被视为功表诚心,感德无量,因此佛经典籍一般用料讲究,装帧精美。近年来,随着市场上可流通的古籍善本越来越少,佛经写刻本逐渐在拍卖行的拍品中大放异彩。梳理2018年春拍古籍善本的成交TOP30榜单,便可以知晓佛经表现抢眼,共计15件上榜,且溢价颇高,即超出估价的十几倍,甚至二三十倍。尤其,今年4月份出现在拍卖市场的香港苏富比的明宣德御制《大般若波罗蜜多经》(图1)以2.39亿港币易手,创下世界最贵佛经的高价记录。此经幸存十卷,每页 40.5 x 14.5 公分,600多万字,采用羊脑笺本使众僧以泥金对写金字(图2),字体澄清净秀逸如浮云,从明代以来经过600多年的传承,保存完好,品相尤佳。而且这部经典采用的羊脑笺制作技术,清代沈初《西清笔记》上记载羊脑笺本是用羊脑和顶烟墨窨藏,经一定时间取出涂于磁青纸上,砑光成笺,墨如漆,明如镜,制以写金,历久不坏,虫不能蚀。该技术在清代基本上已经失传,工艺方面使其更显珍贵。

书籍的装帧决定了书籍的外在形式,是书籍不可缺少的一部分,一般包括书籍的开本大小、用纸材料、装订形式、封面、扉页、附图、版式、外在包装等。装帧使书籍具有躯干,装帧形式也是古籍鉴定的重要依据之一。古代书籍的装帧方法、精美与否直接影响书籍给人的审美感觉,从市场角度看则对古籍的价格有很大的影响。拍卖会上佛经的不俗表现,也与其装帧艺术有很大关系,使其历经年代久远依然能保存至今。而且从质量上看,我国古代印刷品中质量高的珍品也确实多为佛经文献。

佛经一开始主要靠手写流传,后来有了刻本大量印刷流通,其装帧形式同其他书籍一样经历了漫长的演变过程,随着印刷术、制作材料、时代审美和阅读需求的变化而不断发展。写刻经纸本多采用经黄纸、经黄打纸、黄麻纸、瓷青纸等,其装帧最早为卷轴装,沿袭古代帛书形式,将纸张接成长幅,左端卷尾纸张黏上木轴,并以此为轴心自左向右卷成一卷,早期的佛经都是卷轴装(图3)。卷轴装主要分为四个部分:卷、轴、包首、缚带,清代包首多为缂丝或织锦,以古色纸或藏经纸为引首,墨笺、素绢、白蜡笺纸、朱笺、黄绫为隔水,色彩搭配协调,经文与尾纸长短比例得体,包边的宽窄尺寸也均有严格的律制。在拍卖会上的卷轴装已不多见,多数的拍品也大都是敦煌写经。另外,在印刷术发展初期,“叶子”形式也颇为流行,即使用单页纸张,方便、廉价,常用于写简短的咒语。不同于世俗古籍,佛经读者多为僧侣及佛教士,基于对佛法的尊重,诵经须端坐正念,因此“易翻便诵”成为佛经装帧形式演进的主要因素,后来的经折装即是为了查阅方便经卷轴装改进的(图4)。经折装是将长卷的经纸一张张地粘接成长条,按照一定的行数,一反一正均匀地左右连续折叠起来,形成长方形的折子,最后在折子前后分别黏上两块硬纸板或木板,作为经书的封面和封底。与经折装相类似的一种装帧形式是推篷装,其为前后上下翻页,书名横书,与经折装左右翻页不同。这种装帧形式多用于书画作品的装潢,在写本、刻本中稀见,但在清内府雍正元年刻本《摩诃般若波罗密多心经》和清乾隆内府清字经馆刻本《御译大云轮请雨经》二卷中用了此种装帧形式。在清代以前,经折装虽然一直是佛经装帧最主要的形式,但是经折装折缝处在长久的翻阅中易断裂,遂发展出册装形式,依序有蝴蝶装、包背装、线装的演变。所谓蝴蝶装,是将雕版印刷好的页子每页版心向内对折,使印有文字的一面全部朝内,再将各页折缝对齐,黏在一张裹背纸上,再用一张硬厚纸对折粘于书脊,作为封面和封底。此种形式在翻阅时,页的两端犹如蝴蝶展翅,故称为蝴蝶装。宋版书多采用蝴蝶装,而元、明、清也有很多书籍仿照宋版书采用蝴蝶装。后来,将向内对折的书页改为外折,以书页两边的余幅固定,外面再加上一整张纸黏连书背,包裹书的前后,上下裁齐,便成包背装,包背装克服了蝴蝶装书需要连续翻两页和文字容易黏糊的缺点。线装即是将包背装黏连书背的方式改为对齐打孔穿线的方式,佛经以线装订起源很早,出土的辽代佛经中就有这种形式,但正式的线装出现于明代中叶以后。除此之外还有一种装帧形式——梵夹装,即每一页都是独立的页子,将这些独立的页子集中整齐的叠放在一起,上下用木板夹起来,再在中间穿上两个眼,用绳子捆扎或者不扎眼直接用绳子捆扎成一部书。这种形式起源于印度佛经被称为贝叶经,流传到中国后,中国的佛经纸本也多采用这种装帧形式,常见于现存的蒙文、藏文和满文的《大藏经》。

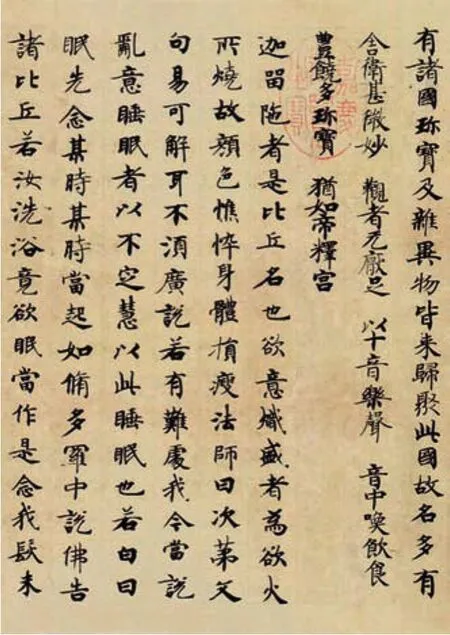

随着装帧的演变及不同时代独特的工艺及艺术风格,佛经的内容和版式也越来越艺术化、规范化,特别是宫廷内府版本,极其精致庄严。佛经常常用较厚的木板、厚纸或者织锦作为书衣包裹在最外层,使经书能够较好地被保存下来。另外,佛经和其他古籍、书画一样也会在书衣上或者卷首贴上题签,书写作者及作品名称、卷次等。然而佛经内容却比通俗的书籍更加华丽美观,比较有特色的便是佛经附图和扉画,附图即是佛经中所附的插图绘画,其形式如同石窟壁画,往往表现经中的义理或教法场景,如图5。扉画是附图的一种,位于佛经最前面,也被称为卷首画,图6是清乾隆三十六年高宗弘历行书写本《白衣大悲五印心陀罗尼经一卷》的扉画,以表明佛陀说法的内容。佛经附图极大地提高了佛经的艺术价值,在拍场上也深受藏家的喜爱。此外,写经内容中的书法墨迹也体现了写经本极高的艺术价值,佛教为了弘扬佛法,在印刷术尚未发明时,也与儒学一样重视书法的修为。其中敦煌遗书的唐人写经具有明显的时代特征和地域特点,称之为“经书体”,以乌丝界栏为规矩,次序整齐有致。它源于汉代的“简书体”,在唐代名家的影响下形成的一种较为成熟的楷书字体,是两晋以后抄写经卷的重要书体,尤其唐人写经名本《善见律》(图7)便是体现了唐代书法的较高水平。在艺术市场的收藏和投资方面也极其重视佛经的书法价值。

佛经写刻本在拍卖市场上的火热不仅仅是因为其极高的资料文献价值,也因其装帧兼具内容美与形式美,使人赏心悦目。尤其是清代内府的佛经写刻本大多样式奇巧,工艺精美绝伦,装饰华丽典雅,色彩严格,用材稀见考究,且字体内容常采用刺血为墨、泥金粉字,装裱的书套多以锦缎做面包裹,书盒以朱色、紫檀、楠木为材料,并用镶嵌、镀金、雕漆、描金、掐丝等工艺加以装饰,具有极高的艺术审美价值。

在古籍善本拍卖板块中,善本珍品愈来愈少,而写刻经依托其自身的历史文化、艺术价值、有序的递藏和装帧的完备在市场上逐渐被藏家认可,且从未来的几家拍卖行写刻经预展中可以推测其市场前景依然看好。与此同时,了解写刻经的装帧艺术对现代的书籍装帧设计和包装都会有一个很好的借鉴。

图5 经一卷-清乾隆十五年 高宗弘历行书写本

图6 白衣大悲五印心陀罗尼经一卷-清乾隆三十六年 高宗弘历行书写本

图7 唐人写经《善见律》