从《香港电影业资料汇编》(2012—2016)考察香港电影业现状及其启示

2018-12-10王汀若

王汀若

(广东技术师范大学 文学与传媒学院,广东 广州 510665; 台湾东吴大学,台湾 台北 11102)

20世纪80年代,香港影人开始北上拍片。香港回归祖国后,尤其2003年内地与香港签订CEPA(《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》)后,大量成熟的香港影人北上拍片,导致港产片数量急速下降,坊间也出现“港片再无港味”的感慨,媒体亦大肆渲染诸如“香港电影没落”“香港年轻人宁愿看台湾片也不愿看内地与香港合拍片”等消息,造成普罗大众甚至不少业界人士对香港电影现况烙上了黯然失色的刻板印象。本文则从具体数据揭示香港电影业现状及其带来的几点启示。

一、“香港电影”定义

笔者拟从香港电影发展局公布的数据考察香港电影业的真实面貌,首先须明白“香港电影”的准确定义。在香港电影发展局官网公布的《香港电影业资料汇编》(以下简称“《汇编》”)中对“香港电影”的定义如下:

甲:所有出品公司均是香港注册公司,有关影片即属香港电影;如非所有出品公司均是香港注册公司,须参看乙项要求。

乙:影片必须同时符合下列两项要求:

1.出品公司中至少有一间为香港注册公司;及2.以下五个有效岗位之中,50%或以上的岗位由香港永久居民担任:监制(或出品人)、导演、编剧、主要男演员及主要女演员。所谓有效岗位即有人担任的岗位,例如一部讲述动物的纪录片中,主要男女演员并非有效岗位,如果同时没有编剧的话,50%或以上的岗位即导演或监制(或出品人)其中一方是香港永久居民即可。一般五个岗位均为有效的情况下,须有三个岗位由香港永久居民担任。

符合甲项定义的香港电影称为“港产片”,而符合乙项定义要求的香港电影则称为“合拍片”。

可见,常见的“香港电影”应包括“港产片”(又称“纯港片”)和“合拍片”两类。此外《汇编》中亦对“华语片”和“外语片”做出明确定义,其中“华语片”特指“以华语或中国地方语言制作而香港并无参与制作的电影”,主要包括中国大陆、中国台湾、澳门、新加坡、马来西亚等国家或地区出品的华语电影,“外语片”则指“以非华语或非中国地方语言制作而香港并无参与的电影”。

二、香港电影市场现状

笔者从香港电影发展局官网已公布的2012—2016年《汇编》中提炼出两大组数据:香港年度上映的首轮电影数量与香港年度上映电影的票房收入,击破媒体或部分业界人士形塑的“香港年轻人不看内地与香港合拍片”的伪命题,而短平快小制作的港产片在香港影市的表现并不理想,亟须寻求突破。

(一)香港年度上映的首轮电影数量

2012年香港上映的首轮电影为301部,其中香港电影52部(港产片17部、香港与内地合拍片35部),非香港电影249部(华语片28部、外语片221部)。

2013年香港上映的首轮电影为310部,其中香港电影43部(港产片17部、香港与内地合拍片26部),非香港电影267部(华语片31部、外语片236部)。

2014年香港上映的首轮电影为310部,其中香港电影52部(港产片23部、香港与内地合拍片27部、香港与其他地区合拍片2部),非香港电影258部(华语片34部、外语片224部)。

2015年香港上映的首轮电影为332部,其中香港电影59部(港产片23部、香港与内地合拍片32部、香港与其他地区合拍片4部),非香港电影273部(华语片35部、外语片238部)。

2016年香港上映的首轮电影为348部,其中香港电影61部(港产片19部、香港与内地合拍片39部、香港与其他地区合拍片3部),非香港电影287部(华语片26部、外语片261部)。

从近五年数据来看,香港每年会上映300多部电影,约八成为外语片,约两成的华语电影里,绝大部分是内地片及内地与香港的合拍片,港产片仅维持在20部左右,香港与中国台湾、新马等地的合拍片更是寥若晨星。所以从香港影市上的格局来看,香港观众每年可选择的非内地参与的华语片寥寥可数,“香港年轻人不看内地与香港合拍片”的观点不符合现今香港影市上华语电影的格局。换言之,除非香港年轻人选择观看外语片,否则华语电影的选择里,绝大部分都是内地参与的合拍片或纯内地片。

(二)香港年度上映电影的票房收入

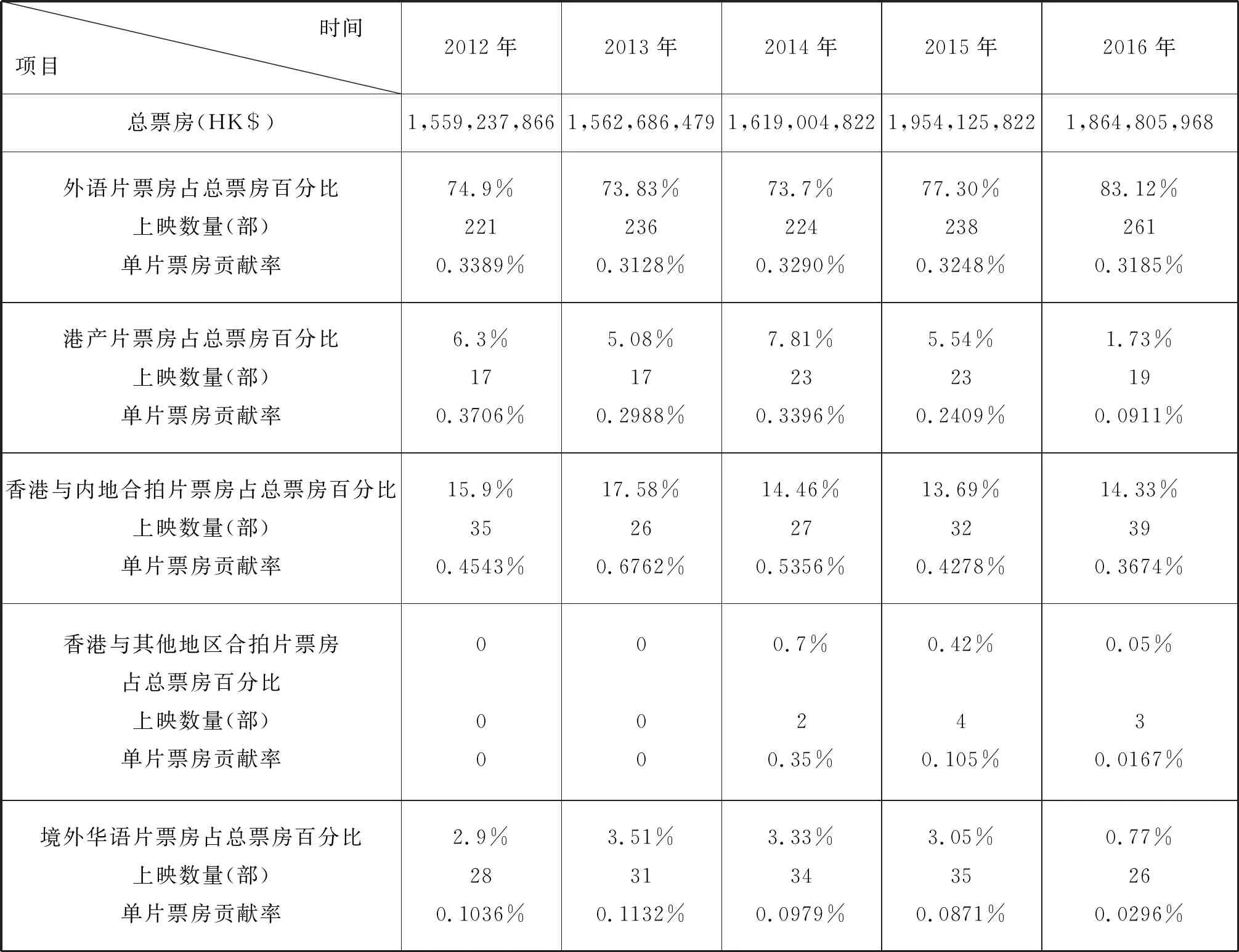

笔者从2012年《汇编》中查询到2011年香港全年票房收入还不足14亿港元,2012年则上升到15亿多,此后一路微涨至2015年的近20亿港元,2016年又下降到18.6亿多港元。与年度上映影片数量状况相仿,八成左右票房被外语片拿走,所有华语片共分余下的两成左右票房,其中大部分仍是被内地参与的华语片获取。笔者按照香港电影发展局定义的电影出品方来源,将票房分类为外语片票房、港产片票房、香港与内地合拍片票房、香港与其他地区合拍片票房、香港未参与制作的华语片(即境外华语片)票房等五大类。依据2012—2016年《汇编》中的数据绘制“香港影市五种片源的首轮电影票房比较(2012—2016)”(表1)。可见港产片票房占有比远不如内地与香港合拍片,更无须计较基本上可以忽略的香港与其他地区(主要是中国台湾及新加坡、马来西亚)的合拍片了。且从单片票房贡献率来看,香港与内地的合拍片也远胜外语片、港产片和香港与其他地区的合拍片。这表明内地与香港合拍片在香港影市上很受欢迎。

或许有人会疑问:内地与香港合拍片的票房贡献主要来自中老年观众,香港年轻人确实不看内地与香港合拍片?为此,我们需要弄清楚香港影市的主要观众群。笔者通过香港电影资料馆研究员何思颖先生的帮助,得到香港资深影评人乔奕思女士就香港影市观众群的如下观察:“My observation to Hong Kong cinema audience is:from 20-50. I rarely see older people age above 50 in the cinema house. Main age group is around 20 and around 40, who are financially and timely flexible to watch a film with around 100HKD cost per ticket.”尽管这并非一个科学的统计,只是个人观影经验总结,但设想我们在观影中四处张望一下,不难判断出当场观众年龄层的分布,故这种基于个人观影经验的判断是值得信任的。笔者曾依据年龄段划分和多数国家(地区)电影分级制度做出“儿童(0~12岁)、少年(12~18岁)、青年(18~40岁)、中年(40~60岁)、老年(60岁以上)”的观众群调查,发现中国大陆、台湾电影市场上的观众群仍以青年(18~40岁)为主,这当然与电影的消费方式、时间和价钱有关,以致影响到电影的创作,故商业电影也大多是基于年轻观众的类型片创作。无独有偶,香港影市的观众群亦然,实则推而广之,电影的消费群在全世界都是以青年(18~40岁)为主,我们从好莱坞电影称霸全球就不难看出如此结论。总之,从表1我们可以清楚地看到内地与香港合拍片是当今香港影市上表现最好的片种,表明香港观众是常观看内地与香港合拍片的。基于目前香港电影票并未实名制,我们很难从售票里直接判断出电影的消费群体,但依据香港影市的主要观众群,我们仍可以判断香港年轻人是内地与香港合拍片的主要消费群,故“香港年轻人不看内地与香港合拍片”的言论亦经不住逻辑推理!

表1 香港影市五种片源的首轮电影票房比较(2012—2016)

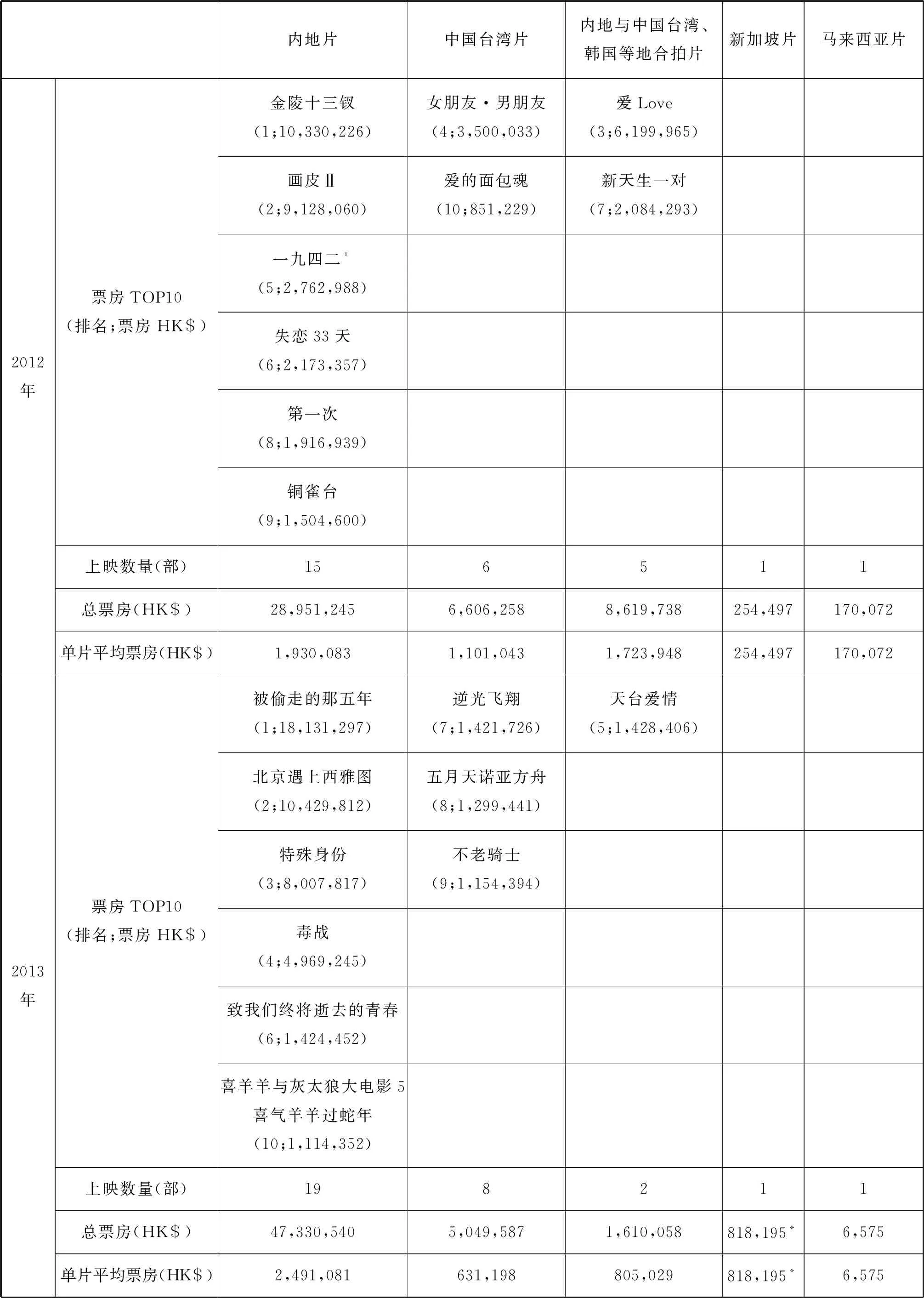

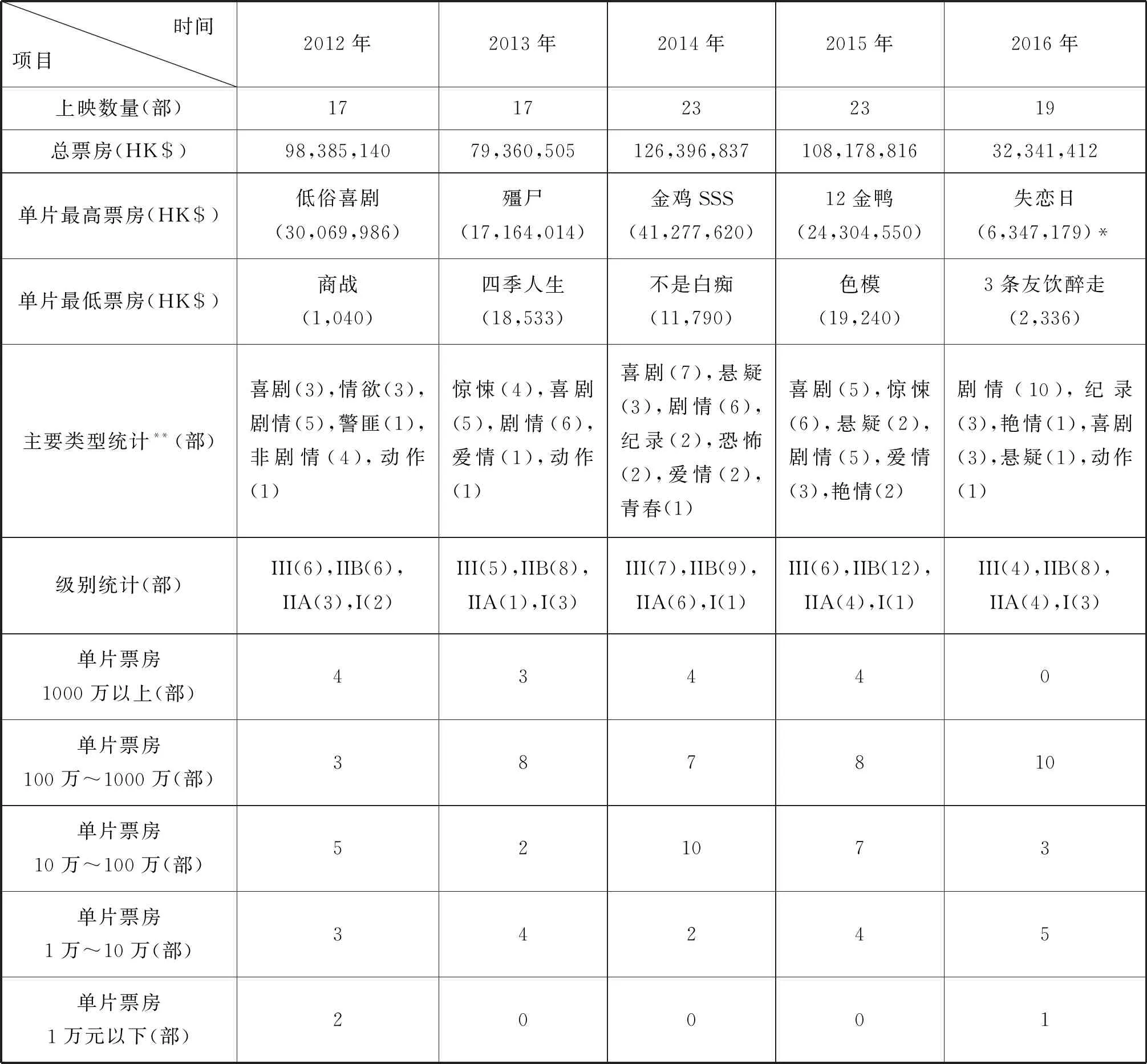

那么所谓的“香港年轻人宁愿看的台湾片”市场反应到底如何呢?这得从“境外华语片”这一类来考察。这一类的主要片源是内地片和台湾片,其单片票房贡献率最低,表明“境外华语片”在香港地区市场水土不服,原因很简单:尽管海峡两岸和香港同文同种,但彼此因为长期的政治、经济、文化、历史等各异因素,已经形成了不同的观影文化。加之目前还存在的体制差异、电检(审查)制度、发行规模、网络盗版等因素,海峡两岸和香港的华语片在彼此市场上表现不好就在情理之中了。既然内地片和台湾片在香港影市上的表现都不尽如人意,那么矮子里拔将军,两者相较谁又稍好呢?笔者亦从2012—2016年《汇编》中收集相关数据,绘制“香港影市境外华语片年度票房明细表(2012—2016)”(表2)。

表2 香港影市境外华语片年度票房明细表(2012—2016)

内地片中国台湾片内地与中国台湾、韩国等地合拍片新加坡片马来西亚片2014年票房TOP10(排名;票房HK$)上映数量(部)总票房(HK$)单片平均票房(HK$)闺蜜(2;8,878,169)等一个人咖啡(1;23,366,839)一生一世(3;6,321,847)KANO(4;4,756,422)归来(5;2,355,417)十二夜(7;1,248,574)警察故事2013(6;1,576,943)看见台湾(9;966,304)喜羊羊与灰太狼大电影6飞马奇遇记(8;1,244,832)私人订制(10;528,516)20932022,320,83131,031,164540,34656201,116,0413,447,907180,11528102015年票房TOP10(排名;票房HK$)上映数量(部)总票房(HK$)单片平均票房(HK$)狼图腾(2;2,088,249)我的少女时代*(1;44,591,958)刺客聂隐娘(5;1,616,103)解救吾先生(3;1,989,062)百日告别*(6;1,269,670)重返20岁(7;1,106,484)杜拉拉追婚记*(4;1,635,161)逆转胜(10;441,783)一步之遥(8;692,775)山河故人*(9;589,668)26720010,335,25346,596,0662,722,58700397,5096,656,5811,361,294002016年票房TOP10(排名;票房HK$)上映数量(部)总票房(HK$)单片平均票房(HK$)消失的爱人(4;1,234,552)楼下的房客(2;2,723,656)六弄咖啡馆(1;5,106,678)寻龙诀(5;542,491)红衣小女孩(3;2,128,196)剩者为王(6;513,898)天亮之前(7;319,514)所以和黑粉结婚了(8;257,208)大话西游Ⅲ(9;239,903)夏洛特烦恼(10;169,070)1664003,118,2395,339,1635,887,38400194,890889,8611,471,84600

(*数据截至当年12月31日)

从表2可见,香港年度上映的境外华语片数量最多的仍是内地片,2012、2013年内地片的市场表现也明显强过台湾片,但2014、2015年台湾片分别因《等一个人咖啡》《我的少女时代》两部票房大仓,让市场表现远胜大陆片,尤其现象级电影《我的少女时代》鹤立鸡群般地拉高了整个台湾片的票房均值,故我们不能武断地根据零星的几部现象级电影就仓促地得出非常片面的结论。仅从上表“票房TOP10”我们就可以明显地看出内地片、台湾片、内地与台湾等地合拍片在香港影市的表现非常两极,往往年度冠军跟第十名差距几十倍甚至上百倍之多,票房收入几十万港元(2016年数据尤其可怜)即可挤进TOP10,而中后段更多的影片票房收入只有几万港元、几千港元,甚至几百港元不等,这才是我们值得深思的问题!换言之,每年香港影市上的境外华语片除了一两部比较拔尖以外,其余都是炮灰!面对如此惨状,业界应如何应对?这是一个需要长期行动的过程,从表1数据来看,内地与香港合拍片仍然是现实环境下内地片突破窘境的重要途径,而从表2数据看来,台湾的青春片、爱情片等“轻电影”类型值得大陆片学习,此外大陆与台湾等地合拍电影亦是突破香港影市的一条路径。

综上所述,香港年度电影票房的各类数据已经证明:类似“香港年轻人宁愿看台湾片也不愿看内地与香港合拍片”的言论是片面的、荒谬的!内地与香港合拍片因为集内地、香港所长,是当今香港最卖座、最有市场竞争力的片种。港产片因为资金少、人才流失严重、市场小等诸多因素,市场竞争力较弱。而纯内地片、台湾片在香港影市的表现都很差,除了在各自擅长的类型上(如内地的战争、魔幻,台湾的青春、爱情)稍有亮眼的成绩。故海峡两岸和香港的观影文化彼此仍有隔膜,并非媒体形塑的“香港文化相比内地更亲台湾”的假象。

(三)香港影市港产片的市场表现

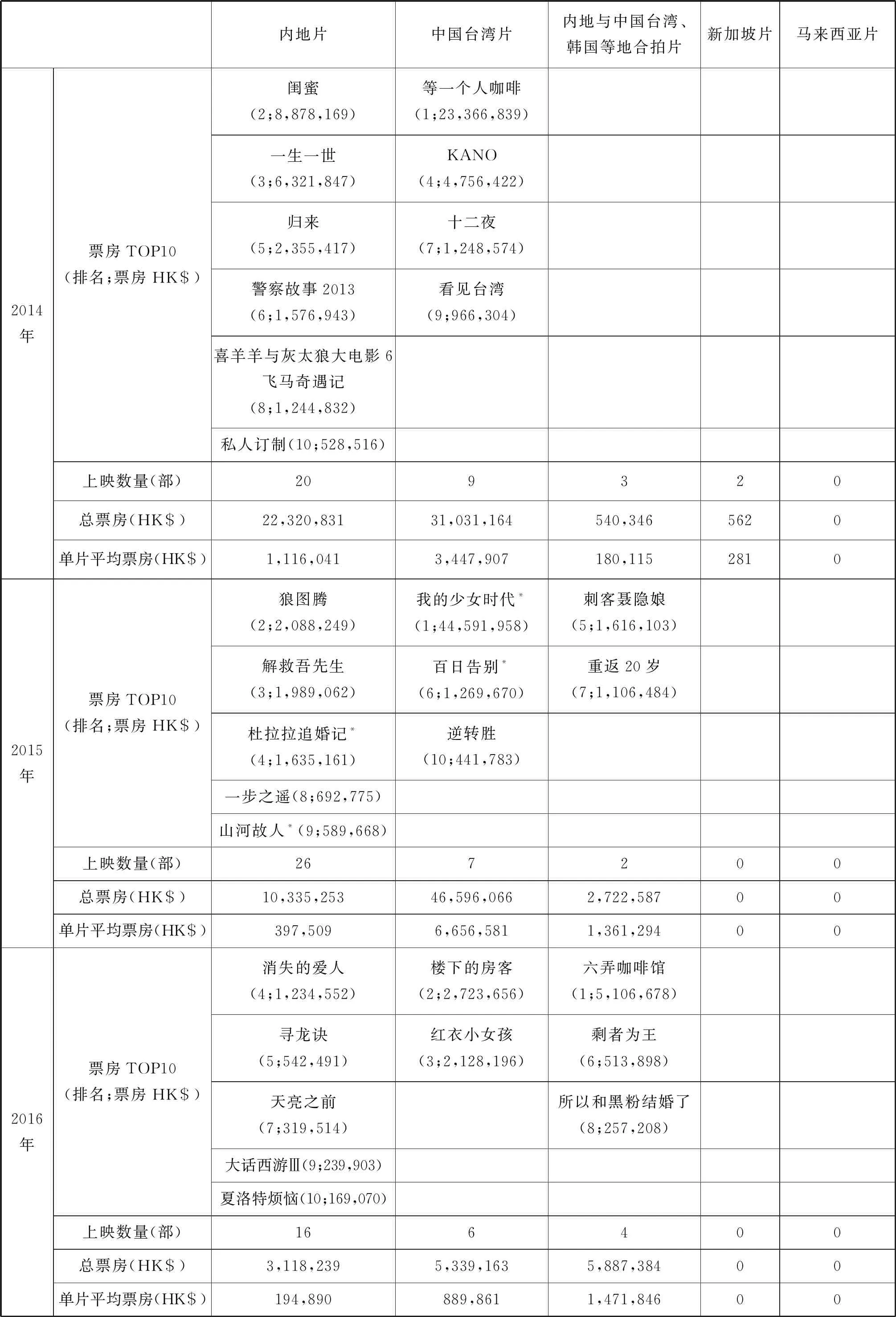

从上文表1可以宏观上把握近年港产片的市场表现,每年度香港影市的港产片容量在20部左右,单片均票房和总票房都较低,呈现出“市场小”的基本特点。笔者依据2012—2016年《汇编》中“首轮港产片的票房排序”等数据制作“香港首轮港产片票房明细表(2012—2016)”(表3)。

表3 香港首轮港产片票房明细表(2012—2016)

(数据截至当年12月31日。)

(在影片类型统计时,不少影片因为有两种、多种类型属性,如《失恋日》属“剧情/爱情”,笔者为了不重复统计,一律以第一类型统计,故《失恋日》归类为“剧情”,特此说明。)

从表3可见,港产片年度总票房过亿已属电影大年,2016年总票房仅3000多万港元。单片票房上千万港元已属卖座影片,还有不少10万以下的单片票房,甚至出现票房1000多港元的院线电影。目前华语片单片票房在港的最大市场容量是6000万左右,故若想在本土市场回本,港产片的最高制片成本须控制在2000万港元以内。而从当前绝大多数港产片的市场表现来看,现今港产片的制片成本大多只能在百万港元上下,故喜剧、色情、惊悚、悬疑、恐怖等中小成本类型片成为制片主流。这些定位准确的类型片往往以小博大还能获得不错的投资回报率,而类型不明确的剧情片却有市场风险,这也是2016年港产片市场表现大幅下降的重要原因。

又依据2016年《汇编》数据,截至2016年12月31日,全港仅48间影院、210块银幕、36529张座椅。查询近几年的《汇编》数据,都在此数据微微起伏,表明香港当前的影市大小稳定在200块银幕左右。面对“本土市场小”,也已失去了中国台湾、东南亚、海外唐人街等以往市场的现状,短平快小制作自然成为港产片的无奈选择。它们盯准部分观众,选材、类型定位准确,多ⅡB、Ⅲ级限制画面。但短平快小制作也极易粗制滥造,于是整个港产片产业就开始恶性循环,欲打破魔咒,眼前最好的途径是寻求与内地合作,故一批主要的港产片制作公司也开始与内地合拍片,如骄阳电影有限公司、太阳娱乐文化、热烈工作室、天下一电影公司等。而当前一批香港年轻影人的“态度电影”,因纯粹政宣式地“表态”,市场表现并不理想,如《十年》在金像奖的刺激下,最终香港累计票房也仅540万港元,在内地被封杀。而将“态度”消化进电影本身,真正为社会底层发声,才是港产“态度电影”可持续发展的路径,如《一念无明》不仅在香港累计票房达到1800多万港元,在内地收益也仅千万元人民币,且代表香港角逐第90届奥斯卡最佳外语片。

三、香港年轻影人的本土电影

近些年香港年轻影人的作品闯入视线,尤其2016年《十年》获得香港电影金像奖最佳影片,不仅牵动了内地与香港的敏感神经,不少业界和学界人士也就该片的艺术表达提出质疑,比如焦雄屏曾多次在课堂上表达:“《十年》就电影本身而言,是非常不合格的!”总之,近年香港电影的本土创作和泛政治化倾向受到了高度关注。香港电影发展局的“电影发展基金”、香港艺术中心的IFVA(Incubator for Film & Visual Media in Asia)、香港艺术发展局的“鲜浪潮”等官方机构对当前发掘影坛新势力和发展本土电影做出了各种努力。

考察香港电影金像奖历史获奖名单,2005年前后内地与香港合拍片开始出现在香港金像奖名单里,2010年后内地与香港合拍片逐渐成为主流,港产片往往只能在“新晋导演”奖项见到身影。这就不难理解,当近两年香港金像奖、台北金马奖里出现了几部年轻影人的港产片时,为何会引起如此巨大的话题效应了。然而这股新势力才刚刚出现,还未成潮流。考察这两年香港金像奖获奖名单,合拍片和成熟影人拿奖仍是主流,金像奖颁奖典礼一直有“北上影人回港参加‘春茗会’”之说,故断不能因为《十年》《踏血寻梅》《树大招风》几部话题之作就夸大为浪潮,这反而有损这股新势力的持续生长。

其次,我们应明确香港电影金像奖的本土属性,它的参评对象仅限“香港电影”,且金像奖协会对“香港电影”的定义严过香港电影发展局的官方定义,这就把很多合拍片、台湾片、大陆片等华语电影排除在外。面对金像奖过于区域保护的质疑,曾任金像奖主席的陈嘉上表示:“如果因为香港电影越来越不受重视,这个奖就越来越不受重视的话,我们就认命吧。因为金像奖是为香港电影打拼的,如果没有香港电影,金像奖也就没有意义了。如果说香港电影在走下坡,那金像奖就是如实反映香港电影现状,并继续为香港电影打拼。”这番话颇值得玩味,有对现实的无奈,也有对自己本土性的定位与坚守。正是金像奖的参评门槛,导致很多成熟影人北上拍摄的合拍片无法参评,这无疑给了本土电影获奖很大的空间,香港年轻影人在金像奖的“亮眼”表现正是在保护主义下通过政府和业界的多方努力十分不易地生长出来的。

香港电影学者何思颖在2016年金马奖评审期间先后两次前往台北艺术大学电影创作学系演讲香港电影史,对20世纪50年代雅化的粤语片格外推崇,也感慨近年《一念无明》等港产片让香港电影出现了难能可贵的“理想”,毕竟以往港产片跟商业市场的血缘更亲近,可见精英们对于反映社会题材的本土电影有着天然的亲善。可我们也要反思这种被社会议题牵着走的本土创作对于整个电影工业而言并非完全的善事,“鲜浪潮”发起人杜琪峰就曾直言:“参加者最大的问题是很容易被社会议题牵着走。某种程度上,香港年轻人是自闭的,然而任何创作都应该是宽阔的。这个我不知道是香港的教育还是年轻人本身的问题。他们把自己框在一个盒子内,就算离开了盒子也离不开房间。所以我希望鲜浪潮这个平台,可以让年轻人逐渐走出思想框框。”健康的电影产业呈金字塔布局,顶端的文艺片(小众电影)需要庞大的底座商业片(大众电影)来支撑,香港电影有商业传统,在本土市场欠佳的现状下,年轻影人更应继承传统寻找突破,而不是框在“态度电影”里走不出来。

综上所述,学界和业界理应肯定当前香港本土电影出现的新势力,但更应理性地看待香港年轻影人在金像奖上的“亮眼”表现,主要是由香港电影金像奖的本土属性和香港成熟影人北上所致。再者,一系列政府力量在合拍片的大环境下,本着发展本土文化的初心,对年轻影人的大力支持。而从整体电影产业而言,这股年轻的本土势力应该发展更多元化的创作,而不仅仅囿于社会议题。

四、启 示

香港电影业的现状仍可带给我们不少启示,尤其对于中国台湾、新加坡等本土市场小的经济体而言。

启示一,本土市场小或电影产业欠发达的国家(地区),可从中小成本类型片突围。台湾地区和新加坡、马来西亚等国因为本土市场规模有限,导致本土制片规模较小,难以在本土回收成本。而中小成本的类型片,比如情色片、恐怖片、惊悚片、悬疑片、喜剧片、爱情片等,既能因为定位准确、类型明确而最大化地吸引受众、规避市场风险,又能缘于中小成本而减轻市场回本压力。故从中小成本的类型片突围是台湾等地发展电影产业的有力途径之一,远比扶持本土文艺片创作更有利于电影业的发展。

启示二,与同文化圈国家或地区合拍片,分担市场风险。合拍片容易因为文化折扣而水土不服,而同文化圈合拍片因为文化亲缘关系,能有效避免文化折扣带来的市场不适。20世纪50—70年代,香港、台湾、南洋地区(新加坡、马来西亚等)华语电影抱团合作,不仅继承和发扬了二三十年代华语片的商业传统,也极大地丰富了华语电影历史与美学。尽管当前一些内地与香港合拍片被诟病为“再无港味”,但我们依然可以看到内地与香港合拍片在香港影市占有最重要的地位(表1)。且笔者认为突破当前内地与香港合拍片的困境,还可以借粤港澳大湾区和广东佛山大力发展南方影视中心的东风,开展粤文化圈“香港电影+广东南方影视中心”的联姻模式,最大化降低文化折扣。同理,当前突破台湾电影业困境最有效的途径也是与大陆合拍片,可碍于意识形态、政治与地方保护主义,台湾当局谈“陆”色变。

启示三,正确地保护本土电影。香港电影金像奖的选片规则就被视为一种地方保护主义。台湾当年入世谈判因为缺少筹码,在美国的压力下全面开放了台湾电影市场,却唯独对大陆进行最严厉的保护主义措施。至今,大陆每年在台湾上映影片只有10部配额。台湾当局对陆资进入台湾影视业更是心怀戒惧,爱奇艺试图通过正规渠道入台设立子公司未获许可。因为政治与意识形态的原因,台湾当局的地方保护主义不是从产业的角度扶持本土影视业,而是从政治的角度规避所谓的“文化统战”风险。香港电影的现状是在产业上与内地合作,文化上保持本土特色,合拍片是影视业大势,但政府和行业的系列扶持政策则在鼓励本土创作,保持本土文化。正确地保护本土电影,就是政府当局要明确电影的商业属性和文化属性,文化上理应保持本土特性,但商业上则可以大胆合作,没必要拿所谓的“政治风险”作茧自缚。

启示四,合拍片与本土电影“两条腿”走路。无论经济体大小,全球化时代下合拍片和本土电影并举是历史潮流。在冷战后期,香港电影曾出现“黄金十年”(20世纪80年代初至90年代初),电影年产量两三百部(绝大多数是港产片),票房10亿港元左右。现今香港电影(含合拍片)年产量五六十部,票房近4亿港元,论单片票房远胜当年(当然须考虑通货膨胀因素),而这票房的绝大部分贡献却来自与内地的合拍片(表1),所以千万不能因为香港电影体积的减少而怪罪合拍片。我们可断言,要是没有内地与香港的合拍片,香港电影会更惨!因为香港电影曾经的“辉煌”受益于冷战时代,两岸对峙予以独特的区位优势。现今内地不断深化改革、愈加开放,香港正在失去以前的区位优势,若不与内地合作,它将陷入“封闭”的圈套,电影业会愈加凋零,台湾就是明证。在全球化时代,资本、技术、人才等跨境合作是历史必然,合拍片当然是电影业的必然趋势。但我们也要看到,本土电影(尤其本土文艺片)对于丰富电影格局、避免电影同质化等方面所具有的正面意义。现今内地电影与香港电影“黄金十年”时期极其相似,市场驱动下跟风创作,电影同质化现象非常严重,纯粹的娱乐取向,让电影的“良心”和文化品位在急剧下降。故合拍片与本土电影“两条腿”走路,是产业的需要,也是文化的需要。

注释:

① 来自何思颖先生2017年10月20日发送给笔者的邮件,邮件中原文转发了乔奕思女士对香港电影观众群的观察。

② 轻电影是相对重工业电影(如好莱坞大片、中国大片)而言,其选材、主题较为轻松娱乐,中小成本制作,起用新生力量(编、导、演、摄、制、录音、美术等),主要面向年轻观众,追求情感共鸣。相关研究已有不少,比如李博:《2013:“轻”电影元年!》,《中国艺术报》,2013年11月6日第11版;王睿:《轻电影研究》,西南大学,2016年。

③ 数据来自维基百科词条“香港最高电影票房”,https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%9C%80%E9%AB%98%E9%9B%BB%E5%BD%B1%E7%A5%A8%E6%88%BF。

④ 此处借用焦雄屏的概念。她把当前港台地区一批导演坚守本土创作、注重政治表态的电影作品称为“态度电影”。

⑤ 如《危楼春晓》(1953)、《父母心》(1955)、《寒夜》(1955)、《豪门夜宴》(1959)等表现社会底层民间疾苦,具有左翼色彩的电影。