非肌层浸润性膀胱癌患者肿瘤残留及二次电切术后复发和进展的单中心因素分析

2018-11-29陈冠球黄治鑫张孟钊范晋海

陈冠球,黄治鑫,张 朴,张孟钊,杨 波,范晋海

(1.西安交通大学第一附属医院泌尿外科,陕西西安 710061;2.榆林市第二医院泌尿外科, 陕西榆林 719000)

膀胱癌(bladder cancer,BC)是我国泌尿系统肿瘤中发病率最高的[1-2]。非肌层浸润性膀胱癌(non-muscle invasive bladder cancer,NMIBC)指膀胱肿瘤局限于膀胱上皮下结缔组织且未侵犯膀胱肌层的膀胱肿瘤,临床分期为Ta或Tis以及T1期。经尿道膀胱肿瘤电切(transurethral resection bladder tumor,TURBT)加术后膀胱灌注是目前治疗NMIBC的推荐方式。但是TURBT有两个缺点:低估肿瘤分期,肿瘤残留率高。经尿道膀胱肿瘤二次电切指首次完整电切手术后的2~6周再次行电切术。本文通过回顾性分析我们中心的所有行二次电切患者的数据,总结影响膀胱肿瘤残留以及二次电切术后复发和进展的因素。

1 资料与方法

1.1临床资料回顾性分析西安交通大学第一附属医院泌尿外科从2013年1月至2017年11月收治的二次电切的116例BC患者的临床资料。手术均由西安交大一附院的泌尿外科医生进行。首次电切术后,由手术医生立刻记录肿瘤位置、大小、数量,并在24 h内行膀胱灌注治疗。在首次电切术后的2~6周内,对首次电切残余肿瘤和或肿瘤瘢痕基底进行二次电切。二次电切时仔细检查膀胱后,切除首次电切手术瘢痕及周围1~2 cm范围黏膜,包括原肿瘤基底肌层组织、新发或可疑新发肿瘤、可疑的膀胱黏膜病变。二次电切术后24 h内给予化学治疗药物膀胱即刻灌注治疗。术后每周进行膀胱灌注1次,共8次,病理为低级别膀胱肿瘤之后每月灌注1次至术后1年。病理为高级别膀胱肿瘤之后每月灌注1次至术后1年,然后每2月灌注1次至术后2年。第1年每3个月复查膀胱镜及泌尿系B超,2年之后每半年复查膀胱镜及泌尿系B超。对二次电切术后患者进行电话和门诊随访,记录膀胱灌注、肿瘤复发、进展、患者死亡等情况。病理分期按照2009年TNM分期,病理分级按照2004年世界卫生组织 (World Health Organization,WHO)分类。

1.2统计学方法复发的标准为二次电切术后至再次出现膀胱肿瘤。进展的标准为二次电切术后肿瘤分期T增加,既包括肿瘤分期由T1增加到T2及以上,也包括由Ta或Tis增加到T1[3]。低年资术者即在泌尿外科工作不满5年的医生,高年资术者即工作满5年及以上的医生。数据分析使用SPSS 18.0统计软件。应用Kaplan-Meier法来描绘无复发生存时间(recurrence-free survival, RFS)及无进展生存时间(progression-free survival,PFS),并用Log-rank检验进行生存比较。单因素Logistic回归分析识别二次电切肿瘤残留的危险因素,Cox比例危险模型识别RFS及PFS的预测因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

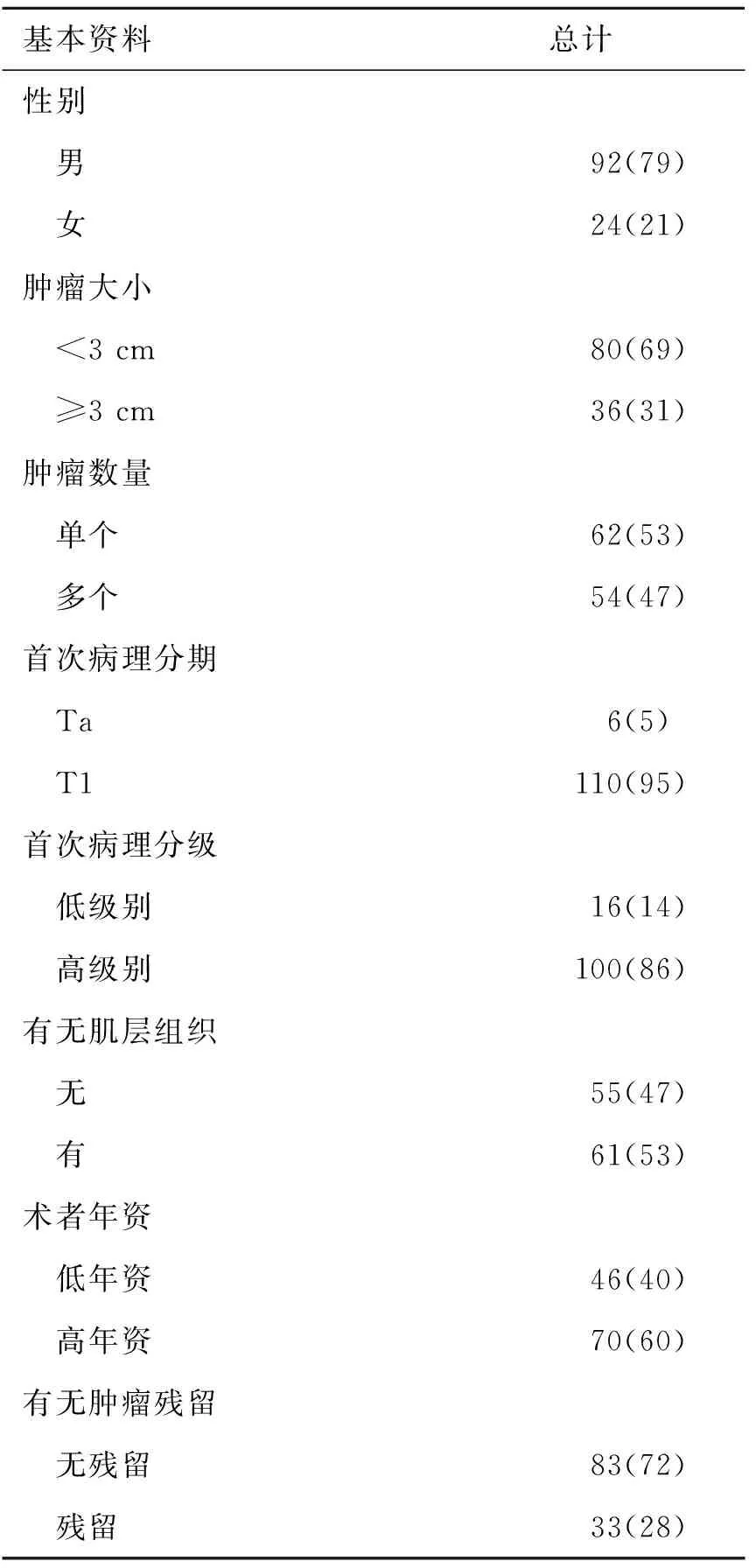

回顾性分析了116例二次电切患者,患者平均年龄66(42~85)岁,平均观察时间25.6(2.1~52.4)月(表1)。肿瘤残留的33例中,二次电切病理为Ta期1例(3%)、T1期29例(88%)、T2期3例(9%)、Tis期0例,3例首次电切为T1期的患者,二次电切病理分期上升为T2,并立即行根治性膀胱全切。将这3例排除随访,共随访113人,在随访期间,25例(22.1%)患者复发,9例(8.0%)患者进展,无患者死亡。二次电切病理为T1的患者29例:16例(55.2%)复发,其中10例未膀胱灌注;13例未复发的患者均行膀胱灌注(P<0.001)。

表1 纳入研究患者的基本信息 [例(%),n=116]

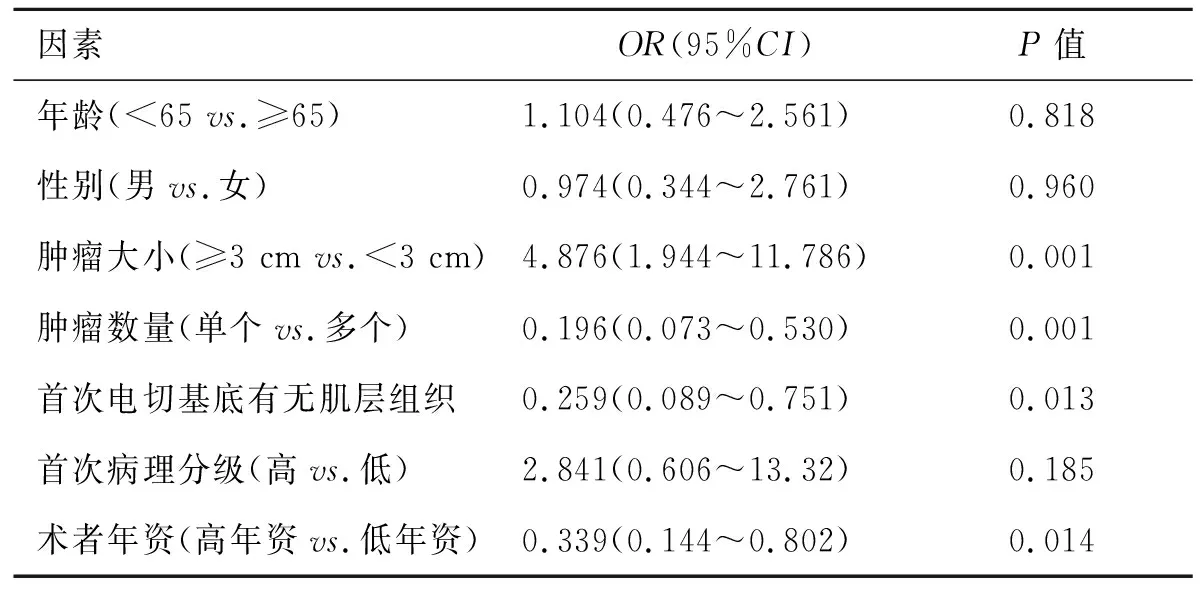

表2 单因素Logistic回归分析影响经尿道膀胱肿瘤电切肿瘤残留的危险因素

OR:比值比。OR>1表示肿瘤残留与该危险因素成正相关,如肿瘤≥3 cm、首次病理分级为高级别;OR<1表示肿瘤残留与该危险因素成负相关,如肿瘤单个、首次电切基底有肌层组织、术者为高年资项目。95%CI:比值比的95%可信区间。

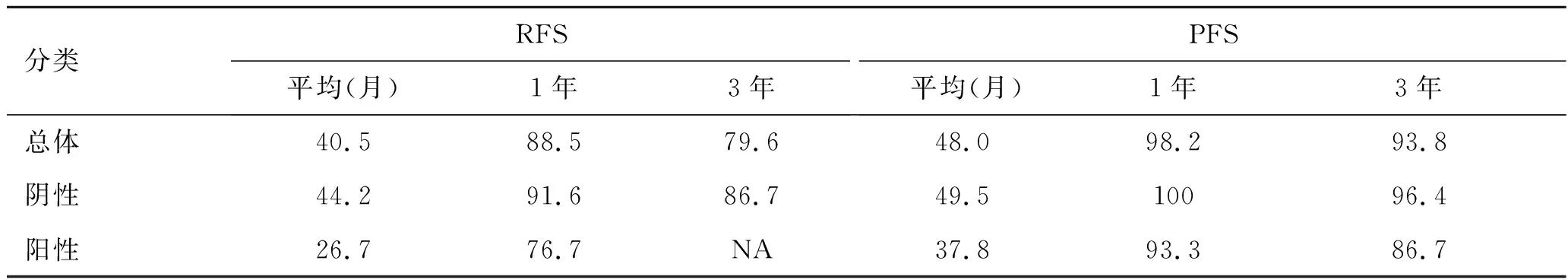

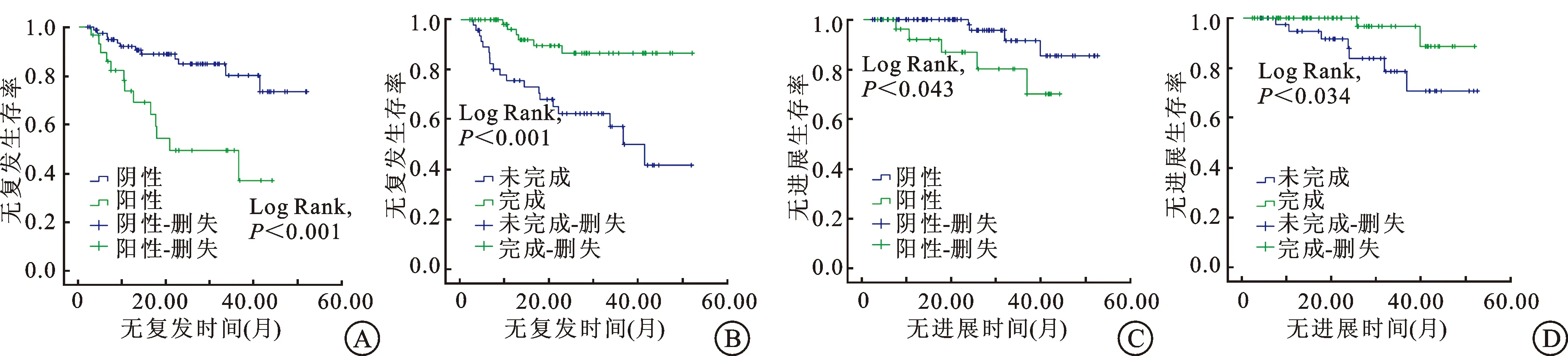

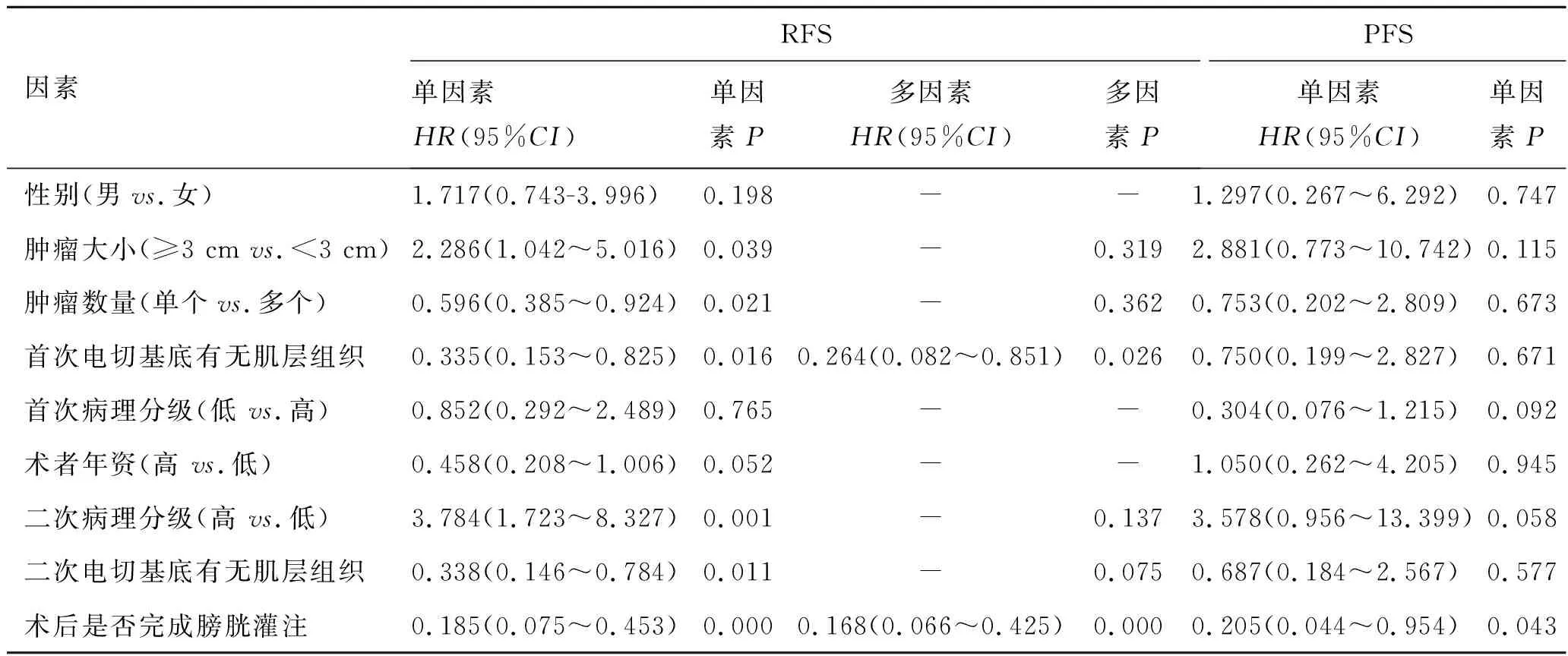

从表2可以看出,纳入分析患者116例,肿瘤残留在年龄、性别、首次病理分级因素方面未表现出明显差异(P>0.05)。肿瘤大小(≥3 cm)、肿瘤数量(多个)、首次电切基底无肌层组织及低年资术者是影响肿瘤残留的独立危险因素(P<0.05)。从表3可以看出,随访113例二次电切患者,二次电切病理为阳性的患者在1年、3年的无复发生存率和无进展生存率上均较二次电切病理为阴性的低。二次电切病理为阴性患者较阳性患者有较长的RFS(P<0.001)和PFS(P=0.043)(图1A、C),二次电切术后完成膀胱灌注较未完成膀胱灌注有较长的RFS(P<0.001)和PFS(P=0.034 )(图1B、D)。单因素分析发现较短的RFS与肿瘤≥3 cm、肿瘤数量(多个)、首次电切基底无肌层组织、二次电切病理为高级别、二次电切基底无肌层组织以及未完成膀胱灌注有关,较短的PFS与未完成膀胱灌注有关。在多因素分析中,首次电切基底有无肌层组织以及是否完成膀胱灌注是RFS的预测因素(表4)。

表3 二次电切病理为阴性和阳性患者1年、3年RFS率及PFS率统计 (%)

RFS:无复发生存时间;PFS:无进展生存时间;NA:未获得。

图1 二次电切术后患者Kaplan-Meier生存分析曲线

A:二次电切病理为阴性和阳性患者的无复发生存时间;B: 二次电切术后完成灌注和未完成灌注患者的无复发生存时间;C:二次电切病理为阴性和阳性患者的无进展生存时间;D:二次的电切术后完成灌注和未完成灌注患者的无进展生存时间。

表4 Cox危险因素模型分析二次电切术后患者RFS和PFS的预测因素

RFS:无复发生存时间;PFS:无进展生存时间;HR:风险比,风险比>1,如肿瘤≥3 cm,表示肿瘤≥3 cm在缩短RFS或PFS效应上是肿瘤<3 cm的2倍,风险比<1,如单个肿瘤在延长RFS或PFS效应上是多个肿瘤的2倍;95%CI:风险比的95%可信区间。

3 讨 论

TURBT加术后膀胱灌注是目前治疗NMIBC的推荐方式,经尿道膀胱肿瘤二次电切可纠正肿瘤分期错误[4]、发现残留肿瘤,并可改善患者患者预后[5-6]。我们中心通过二次电切发现的肿瘤残留率为28%,较其他中心低,原因可能和我们中心患者术前均需要行膀胱镜检查有关,根据术前膀胱镜检查,术者可对肿瘤位置、大小、数量有基本了解,因此术中可减少肿瘤的遗漏。

本文研究发现,首次电切肿瘤≥3 cm、肿瘤多发、基底无肌层组织及术者年资低是影响肿瘤残留的独立危险因素。SUER等[7]报道的肿瘤残留的危险因素除了和我们研究的相同的因素以外,他发现两次电切的时间间隔也是影响肿瘤残留的危险因素,间隔时间越长,发现肿瘤残留的几率越高。基底缺乏肌层组织与肿瘤的残留、复发和低估肿瘤分期有关[8]。首次电切基底肌层组织缺少率为15 %~50%,若首次电切基底缺乏肌层组织,二次电切发现肌层浸润的可能性提高到45%[9-11]。我们中心首次电切基底无肌层组织患者占47%,处于较高水平,与部分手术医生没有将基底单独送检有关。为提高基底肌层组织获取率,对于直径小于2 cm的肿瘤,可用剜除法完整剜除,这样更有利于明确肿瘤分期,并可减少肿瘤残留与种植。

RFS的预测因素为首次电切基底有无肌层组织和是否完成膀胱灌注。GONTERO等[12]认为对于T1期BC患者,如果首次电切基底含有肌层组织,二次电切对提高RFS可能没有优势,但是如果首次电切基底缺乏肌层组织,二次电切可明显延长RFS。IIDA等[13]对比观察了42例行二次电切+术后卡介苗(bacillus calmette-guerin,BCG)灌注的患者和23例仅行二次电切的患者,证明二次电切联合术后卡介苗膀胱灌注可提高RFS。是否完成膀胱灌注也是PFS的预测因素,MARTIN-DOYLE等[14]发表的一篇荟萃分析显示二次电切术后未完成膀胱灌注的患者比完成者发生肿瘤进展的风险高78%。我们中心的结果同样也证明了膀胱灌注可提高RFS和PFS。卡介苗是膀胱灌注的金标准,但由于卡介苗价格昂贵同时购买途径较少,所以我们中心膀胱灌注选用化疗药物。本研究显示,化疗药学与卡介苗膀胱灌注相比,在提高RFS和PFS上未见明显差别。分析无差别的原因可能与我们随访观察的时间较短导致未获得5年甚至更长时间的RFS和PFS有关。

二次电切病理为T1的患者5年内进展到肌层的概率为82%[15],基于二次电切为T1的患者有更高的复发和进展风险,所以对于T1患者建议尽早行根治性膀胱全切[16]。而DALBAGNI等[17]研究认为与那些二次电切病理为T1立即行根治性膀胱全切的患者相比,那些二次电切病理为T1保留膀胱并定期复查直至需要行根治性膀胱全切的患者生存率未见明显异常。我们观察研究的二次电切病理为T1的患者进展率为17.2%,从分析结果中可以看出膀胱灌注治疗可降低复发率,延长RFS和PFS。因二次电切为T1的患者有较高的进展率,所以我们建议对于二次电切病理为T1患者立即行根治性膀胱全切,但若患者保留膀胱意愿较强,可坚持膀胱灌注从而推迟行膀胱全切的时间,提高生活质量。

综上,二次电切术后应坚持完成膀胱灌注,可以有效延长RFS和PFS。二次电切病理为阳性的患者较阴性患者预后较差。我们建议对于二次电切病理为T1患者,要充分考虑手术风险及患者的生活质量,尽早行根治性膀胱全切,对于保留膀胱意愿较强的T1期患者,坚持膀胱灌注,定期复查可降低复发风险,延长RFS和PFS,从而推迟行膀胱全切的时间。本研究的局限性在于属于单中心的回顾性研究,研究的样本较少,随访时间较短。我们下一步继续收集多中心的二次电切数据,来进一步证明我们的观点。