曾振海用光影体现不可重复的极致

2018-11-29盛非

文/盛非

捕捉底层令人泪流的感动瞬间

曾振海出生在海南很普通的工人家庭。

1984年,曾振海18岁,在农场参加了工作。工余时间,他自学新闻学专业,其中有一门新闻摄影的选修课,为此,他买了一个相机,宁波产的美乐牌手动相机,60元。这对于一个普通家庭来说是笔大支出。那个年代,大家都还在为温饱问题发愁呢。

1988年,曾振海来到深圳,辗转在各个工厂之间,做过工厂统计员、操作工、文员、业务员、搬运工、车间主管等。1992年,他在一家酒店打工,每月薪资240元。他花了近3个月的工资,从一家照相馆买了—部680元的海鸥相机。抱着这部相机,他开始尝试拍身边的同事、朋友、老乡,用镜头记录他们的工作、生活状态,并且尝试将这些照片冲洗出来,装进信封,投寄给南方各大媒体的相关副刊、摄影版面。摄影照片陆续刊发在南方的各大媒体上。这成了曾振海持续摄影的最大动力。他开始十卷十卷地买回胶卷,一沓一沓地买回信封、邮票,下班了就抱着相机,不计成本地到处拍,拍完冲洗好即投寄出去。

就是这段时间,他拍下了获奖无数的作品:《写家书》。他说:“很多照片,拍的时候真没想那么多,也没有觉得特别好,只是回过头来看时,才发现它的好。我很遗憾,跟《写家书》里的当事人分开后,再也没有联系上。”

凭着“几袋子发表的摄影作品”,曾振海进了一家待遇不错的单位,从事宣传、摄影等工作。工作的稳定和收入的增加,并没有让他放弃对身边人群的关注,相反他有了更多的时间和精力。

曾振海摄影题材很丰富,他眼中不只是繁华的高楼和流彩的路面,不只是满眼风景和一江碧水,他经常把眼光集中在城市里的“底层人”身上,捕捉那些蕴藏在底层生活中的感动瞬间。这些作品是在中国经济建设和改革开放的时代背景下,摄影师对城市底层人群生活的同情所激发拍摄的,这些作品在表现他们生活艰辛的同时,也流露出摄影师柔软的人文情怀。

在曾振海看来,外来劳务工不只是值得同情对象,更是值得赞美和颂扬的主体,他们对城市发展和维持城市运转付出了辛勤的劳动,并通过劳动获得生活资源,努力奋斗,在城市里不卑不亢地活着。

曾振海指着一张照片,上面是裸着上身在地下工作的两个年轻人,他介绍说:“这是2008年照的,梅龙大道地下排水管顶管施工的场景,工人们每天一点一点地顶着、挖着。早晨要进去先放鸽子,鸽子飞出来了,说明安全,就可以下井。下井时,先下到地下30米,之后沿管行走192米。一路没人,一个也没有。进去之后,真是叫天天不应,叫地地不灵。然而,他们就在这里工作,真是不容易。”曾振海说话间摇着头。我仔细端详起照片来,画面上,两个小伙子撑着铁锹,一个低着头,一个望着镜头,两人的脸上都挂着朴实的笑容,露出雪白的牙齿。头顶上是耀眼的灯光。

“别看他们笑得开心,是被我调侃的,苦中作乐。”曾振海强调说。

问到为什么他拍到的劳务工脸上总是挂着微笑时,曾振海说只有靠近他们,没有距离感了,就自然了。走到对方的心里,才能拍到精气神。然后,他指着一张合影说:“这是平峦山公园建设时拍的。”画面上,一排人赤着脚,裤管上、脚上、手上糊着黄泥,一个个质朴的面孔憨态可掬。曾振海说,把照片洗出来送到他们手上时个个都很开心,要知道他们照一张照片并不容易。

“他们在城市建设中做出了伟大贡献,没有这群人在城里劳动,就不会有都市的繁华和舒适。他们不是沧海一粟,而是城市的建设者和国家建设力量的中坚。”曾振海说。

地下工作

回首摄影历程,谈及这么多年拍摄底层的理由,曾振海说,当初无意识走上了这条路,为拍而拍,直到上了路,才意识到,生活在底层的人群还不曾被主流媒体关注,而这些人群发出声音的渠道和力量有限,他想帮他们发声,虽然这声音有些微弱。

曾振海拍摄过的人不计其数。他拍摄过蜘蛛人、搬运工、服务员、纺织工、建筑工、电焊工、流浪歌手、自由职业者……他用镜头捕捉或日常或开心或心酸的瞬间,用这些瞬间折射出生活。

有人评价他的作品:“每一幅作品都饱含深情,都弥漫着这样一种情绪:你的幸福是我的幸福,你的痛苦是我的痛苦。”

曾振海说,对于底层的拍摄,他会坚持到底。他说他是一个草根的摄影者,他坚信影像是属于普通人的。迄今曾振海已经举办过一次个人摄影展,出版过一本个人摄影集《浮萍无根》。

宝安中心区雏现 2003年6月摄

记录宝安日新月异的伟大变迁

曾振海还关注着宝安日新月异的变化,他说,作为一名摄影者,作品应该关注社会历史发展,记录时代的伟大变迁。

“对于我而言,拍摄首先不是猎奇,也不是养眼而不走心,是要接地气。我希望我的影像能够具有价值,能够记录即将消失的民族文化和时代变迁,将真切的风土人情呈现出来。”他说。

在曾振海的相册里,有很多文件夹,其中照片较多的是宝安的民俗和变迁。他的新浪博客有一个“深圳物语”的专栏,收录深圳相关的影像。他工余大部分时间都扑在摄影上,不是外出摄影,就是在家里整理照片。尤其是早些年,要洗照片,底片也要留,每张底片下还得写备注,整理照片经常弄到晚上十一二点。对于老照片,这些年又重新整理了一次,扫描,存成电子档,编号入册。

曾振海说:“早年拍宝安中心区的时候要爬上到南山。那时候没有高楼。”他常常一个人爬上南山,他说拍一张好的照片,不光要有经验,还要有运气。要提前一个小时找个好点,等在那里。对天气的选择也很有讲究,碰到涨潮的时候海上才有水,时间上也要做好选择,不能逆拍。

湾区新城 2017年摄

2017年9月,青海德令哈,操控无人机

“拍夜景时更是要把握时间,最佳拍摄时间就那么几分钟。”曾振海多次拍过创业立交,试过很多点。他说上宝晖大厦26楼拍过,中国电信大厦28层拍过,广场大厦楼顶也拍过,最后找到一栋最不起眼的居民楼,在楼顶拍摄效果最佳。当时跟城管联系,开好灯,非常璀璨。

曾振海的相机见证了改革开放以来宝安发生的翻天覆地的变化。他感叹道:“宝安中心区之前是一片海滩,现在高楼林立,要拍最好是航拍,但航线在那里,不准拍,无人机根本飞不起来。宝安我最熟悉了,每过一段时间就要走访宝安一次。很多公园都有新旧对照照片。这些年变化真大呀!”

表现不完美中的完美

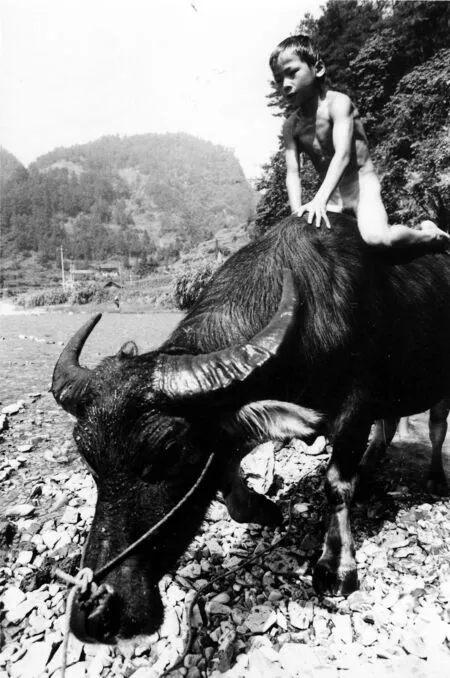

曾振海还特别喜欢捕捉孩子的童真。“看到他们真实质朴的面孔,心里特别宁静。我喜欢记录她们明亮的眼神和专注的样子。当我把镜头对准孩子,其实是对准了我自己的内心。”曾振海说。

戏水童年组照 (2002年8月摄于 贵州凯里)

摄影和任何艺术形式一样,要把摄影师自己身上的一部分剥下来,添到照片里。添得越多,相片就越活。这样的能量转移,摄影师是要付出心血代价的。所以爱得越深,愿意付出的心血甚至灵魂,也就更多,相片也就越活。“我希望把画面的表达,最终回归到情感,我把情感放第一位。”当画面有了真实有爱的情感,这样的作品总让人过目难忘。

如今,很多摄影师作品不再像从前那样依靠摄影师的眼睛去发现自然的光影、情感、肢体动作和瞬间,而是被越来越强大的器材取代。科技发展到今天,几乎人人都有一部智能手机,相机单反现在随着时代的潮流也开始逐渐普及了。问到手机对摄影的影响,曾振海不无困惑。他说,现在拍的东西报社都不要了,拍了也不知道干啥用,只是习惯地留着。

“在我看来,技术其实不太重要,艺术也不那么重要,器材更是如此,太看重器材,就变成器材爱好者了。我喜欢‘活’着的照片,表现不完美中的完美,还原真实的生命状态。真实的东西也许在某个层面上不够完美。但它在某一处、某个瞬间、某个细节上体现着不可重复的极致。”

写家书 1994年摄于深圳宝安西乡

戏水童年组照4