《庄子》中的五言韵语及其诗化功能

2018-11-28贾学鸿

贾学鸿

(扬州大学 文学院,江苏 扬州 225002)

字句押韵,是诗歌的基本特征。然而,战国时期的说理散文,用韵现象比较普遍。《老子》《管子》《庄子》《鬼谷子》《韩非子》等诸子著作,都存在一定数量由韵语构成的韵段,从而使先秦散文在文体上呈现浑融的特性。尤其是《庄子》,被认为具有“诗的原质”[1]383,除了因为它想象奇特、意境宏阔、隐喻深邃、充满激情外,凭借大量韵语创造磅礴的气势与铿锵的节律,也是一个重要原因。《庄子》的韵律变动不拘,韵语长度也多种多样,但主体是四言韵语,在此基础上,杂以三言、五言、六言、七言等各种语句形式,形成既和谐又富于变化的韵段。其中,五言韵语已形成相当规模,并与后代的《九歌》和五言诗关系亲近。四言韵语承自《诗经》,五言韵语则是战国文章出现的新气象。从字句用韵入手,系统梳理《庄子》文本中五言韵句的类型、特征及各种功能,挖掘中国古代早期散文与诗歌的关联,追索“楚辞”和五言诗的催生因素,是深化先秦散文研究的重要议题。

一、《庄子》五言韵语的类型

细读散文中的韵段,可以洞察文章生成时语言的用韵情况。《庄子》属于楚系文献,其用韵规律带有楚方言特点,因此本文分析《庄子》的韵语,以王力先生《汉语音韵》关于上古三十韵及常用字归部的结论为基础,同时参照赵彤《战国楚方言音系》的观点。

所谓五言韵语,笼统而言,是指文章中以五个字为结构单元的韵段,一个结构单元之内或几个结构单元之间,相互押韵。不过,《庄子》中的五言韵段,结构模式并不完全固定,而是变化多端。按照结构单元的形态差异,可初步划分为两类四种,即标准型和附加型、独立型和依托型。

所谓标准型五言韵语,就是韵语结构单元为标准的五个字,同一单元内或前后单元间有押韵字。如《逍遥游》中“藐姑射之山,有神人居焉”一句,是由两个五言结构单元组成的标准型韵语。根据王力先生整理的《上古韵部及常用字归部表》[2]677-688和赵彤《“屈宋庄”及郭店楚简〈老子〉、〈语丛四〉韵谱》[3]129-149(下文用韵都以此为据),这10个字所在的韵部依次是宵、鱼、铎、之、元,之、真、真、之、元:两个结构单元的尾字“山”“焉”同在元部,属于尾字同韵;前一单元的“之”与后一单元的“有”“居”都在“之”部,属于同韵;后一单元的“神”“人”二字都在“真”部,也是同韵。此外,根据王力先生的“通押”标准[2]540,[4]200-202和赵彤的楚方言韵谱,宵与鱼、之与鱼、鱼与铎彼此合韵,这说明“藐姑射之”四字的韵也相近,可以通押。由此看来,《逍遥游》这一组五言韵语,整体用韵和谐,并且尾韵相同,是典型的标准五言韵语,只是尾韵与句中韵不同而已。

再如,《让王》篇描写曾子安贫乐道有这样一段话:“正冠而缨绝,捉衿而见肘,纳屦而踵决。”这是由三个五言结构单元组成的五言韵语系列,其韵部依次是耕、元、之、耕、月,屋、侵、之、元、幽,缉、侯、之、东、月,除之部的“而”字通用外,“正”与“缨”、“冠”与“见”、“绝”与“决”彼此同韵。另外,“侯”“屋”“东”三部合韵、“缉”与“侵”“之”与“幽”彼此合韵,因此,句中的“捉”“屦”“踵”三字、“纳”“衿”两字、“而”“肘”两字分别通押。由此说明,这组五言韵语的用韵,也有很近的亲缘关系,第一、三单元末的“绝”“决”,属入声月部,是尾字隔句押韵,也是有代表性的标准五言韵语。《庄子》中这类五言韵语数量较大,但往往与其他结构单元混杂在一起形成韵段。

所谓附加型五言韵语,指整个韵段的主体部分是标准型五言韵语,但全部或部分结构单元多了前冠或后缀,从而使一个结构单元的长度超出五个字的限度。请看《天道》篇这个韵段:

则天地固有常矣,日月固有明矣,星辰固有列矣,禽兽固有群矣,树木固有立矣。

这段话句首以“则”字领起,其余五个分句尾部均缀以语气词“矣”。如果去掉这些缀词,就算标准的五言韵语段落。第一、二分句末尾的“常”“明”二字同韵,都在“阳”部,而第四分句的“群”字在“文”部,与“阳”部同属于阳声韵。第三分句的“列”归“月”部,第五分句的“立”归“缉”部,月、缉两部同为阴声韵。这个韵段的用韵不够完美,但是加上每个分句共用的存现动词短语“固有”和语气词“矣”,整个段落的韵律还是相当协调的。

再如,《刻意》中的这组句子:

若夫不刻意而高,无仁义而修,无功名而治,无江海而闲,不导引而寿,无不忘也,无不有也,淡然无极而众美从之。此天地之道,圣人之德也。

这是一段夹杂四言韵语的五言韵语。去掉首句的假设词语“若夫”和中间“无不忘也,无不有也,淡然无极而众美从之”四个变体四言句,这段话就变成七个整齐的五言排比句。其中,首句末字“高”属宵部,第二、五、六句尾的“修”“寿”“道”同属幽部,宵、幽旁转合韵。这类附加型五言韵语,在标准型之外所增益的多是虚词,因此可以归入五言韵语系列。古今学人对其他类型诗体所做的划分,基本也是遵循这个原则。

所谓独立型五言韵语,是从五言韵语的结构单元组合而言,整个韵段全部由五言韵语构成,具有相对独立性。上述所引《逍遥游》《让王》《天道》的三例,都属于这种类型。《逍遥游》中“藐姑射之山”一例,是由两个单元构成的偶数组合,并且一韵到底,独立成句。类似的五言韵语在《庄子》文本中大量存在。如《应帝王》中,列子受到壶子的点醒,三年不出,“食豕如食人,于事无与亲”。“人”和“亲”均属真部,是一韵贯通。《让王》的“曾子安贫”一例,是由三个单元构成的奇数组合,中间出现换韵,属于隔句押韵,但也相对独立。《天道》篇“天地固有常”五句,结构并列,虽然韵脚有变化,但通过语气词一韵贯通,也可归入独立型韵段。

所谓依托型五言韵段,指单纯的五言韵语本身无法构成协韵单元,需要与其他类型的句子组合方能协韵。例如,《逍遥游》讲“藐姑射神人”:“肌肤若冰雪,风约若处子,不食五谷,吸风饮露,乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。”前两句是五言,尾字“雪”“子”分属于月部、之部,不押韵,但末句尾字“外”属月部,与“雪”遥相协韵。再如,《秋水》篇“火弗能热”一段:“至德者,火弗能热,水弗能溺,寒暑弗能害,禽兽弗能贼。非谓其薄之也,言察乎安危,宁于祸福,谨于去就,莫之能害也。”“寒暑”“禽兽”两句是五言,其尾字“害”“贼”,分属于月部、职部,无法押韵。但句中两次出现“害”字,与前面四言句中的“热”字同韵,后面的“之”“福”,与“贼”都属之部,可同韵。因此,这段话中,虽然五言句本身不合韵,但整个段落由于其他句式的加入,依然构成韵段。这类依托型五言韵语,在《庄子》中占相当大的比例,是本文依据的重要语料。

判断五言韵语是独立型,抑或依托型,有时会因为断句不同而产生明显的差异。如《养生主》开篇一段:“为善无近名,为恶无近刑,缘督以为经。”这是由三个单元构成的五言韵语,句末押韵,“名”“刑”“经”同属耕部。当下读本有将“缘督以为经”断在后面一段,固无不可。但是,从用韵角度衡量,把这三个五言韵语作为一个整体,似乎更为合理,而且意义的表达更有连贯性。至于后边的“可以保身,可以全生,可以养亲,可发尽年”,从音韵系统和意义系统进行划分,则是属于由四言韵语组成的另一韵段。“亲”“身”“年”同属真部,一、三、四句末尾押韵,是从养生功用方面立论。林云铭称:“‘为善无近名’三句,是一篇之纲。”[5]卷1显然,他是把三个五言韵句视为独立的结构。而对后边的四言句,林氏注曰:“四句皆所以免于殆者。”[5]卷1这是把四个四言结构划分到另一个韵段。刘凤苞称:“陆注:‘上三句是养生主之方,此四句是养生主之效。’”[6]69刘氏所说的陆注,指清人陆树芝的《庄子雪》。通过韵部划分得出的结论,进一步证实林云铭判断的合理性。

《庄子》中五言韵语的标准型与附加型、独立型与依托型,在进行具体区分时会遇到一系列有争议的问题,关键在于从文本实际出发,真正进入《庄子》一书的语境。另外,有必要对上古韵部的应用做些说明,根据现代人总结的上古音韵规律分析《庄子》的五言韵语,会发现除结构单元尾部韵脚字以外,单元内或单元间的其他字,也经常相互合韵,而韵脚字与非韵脚字却有时失韵。这或许是由于上古语音不强调声调,语言的韵律本是自然生成,而韵脚的变韵,反而是用韵自觉的反映。本文则按照后世诗文用韵的习惯,考察《庄子》的韵语,以韵脚为主,并侧重同韵相押,把对转、旁转的合韵规则,只作为用韵的补充。

二、五言韵语的含蓄抒情

《庄子》寓言以说理见长,但偶有通过歌唱表达情感的韵段,比较典型的有“接舆歌”、“桑户歌”和“被衣歌”。这些段落以歌诗的形式出现,是进行吟唱的歌词,其中五言韵语发挥了积极作用。

“接舆歌”见于《人间世》:

孔子适楚,狂接舆游其门曰:“凤兮凤兮,何如德之衰也!来世不可待,往世不可追也。”

根据成玄英疏,接舆姓陆名通,是楚国贤人,因不满时政,佯狂不仕[7]183。接舆撞见孔子的故事,概脱胎于《论语·微子》:

楚狂接舆歌而过孔子曰:“凤兮凤兮,何德之衰!往者不可谏,来者犹可追。已而已而,今之从政者殆而!”

孔子游历列国,以求任用。到楚国时,接舆与孔子的马车迎面而遇,便以唱歌的方式讽劝孔子。《庄子》与《论语》所录的歌词相近,但情感韵味却完全不同。《人间世》的“接舆歌”有三句五言韵语前后相次,其中第一、三两句的韵脚字“衰”“追”均在微部,第二句末“待”字在支部,支微合韵,末尾缀以语气词“也”,属于附加型五言韵段。相比《论语·微子》的歌词,《人间世》将原来的四言句“何德之衰”变成五言句“何如德之衰”,不仅增加了五言句的数量,还使三个结构单元前后相次,首尾入韵,形成规模。对此,刘凤苞有如下论述:

“何如德之衰”,只增一“如”字,便与《论语》意境迥别。彼是叹其德之衰,此则叹其“德之盛”转为“如德之衰”也[6]112。

刘氏是从思想表达层面赞赏《人间世》的变更。从五言韵语的历史演进角度加以考察,同样可以发现增一“如”字所带来的情感变化。凤是来仪应瑞之鸟,以喻孔子。但孔子在“邦无道”之时来到楚国,当然是“德之衰”的表现。接舆经过他的马车时,通过唱歌的方式讽劝孔子。《人间世》的一字之增,把“孔子适楚”貌似“德盛”、实为“德衰”的本质揭示出来,语言犀利,绵里藏针。《微子》是劝谏,《人间世》是讥讽;《微子》是劝诫孔子个人,《人间世》是刺叹世道。由此《庄子》的愤激之情可见一斑。

“桑户歌”出现在《大宗师》篇。子桑户死而未葬,他生前的“方外之友”孟子反、子琴张在吊丧之所编曲鼓琴,相和而歌:“嗟来桑户乎!嗟来桑户乎!而已反其真,而我犹为人猗!”成玄英认为,“嗟来”和“猗”都是对歌唱声音的描绘,“桑户”以下是相和的歌词[7]266。诗歌反复运用拟声辞“嗟来”“乎”“猗”,均是表达嗟叹之情。从句式来看,前两句加上嗟叹词凑成五言,末句如不计延声词“猗”字,也成为五言,整首歌就是一首完整的五言诗。前两句的“户”“乎”同为鱼部,后两句的“真”“人”都属真部,前后两两协韵。清人胡文英称:“真字与人字叶韵,绝!”[8]卷6这首诗歌所反映的内容,实际上是楚地人在人死后进行的招魂仪式。招魂即招回魂灵,以祈生命复活或灵魂安宁。但这首诗歌表达的不是对逝者的眷恋与痛惜,而是对生命死亡的艳羡与期盼,对自身在世的哀伤。后两句“真”“人”协韵,正与《大宗师》开篇反复颂赞的“真人”章节暗中相互召唤,体现出文章的“草蛇灰线”笔法。

《庄子》所载“被衣歌”见于《知北游》。啮缺向被衣请教道术,被衣告诫他要形思纯正专一。结果话没讲完,啮缺就睡着了。“被衣大说,行歌而去之。”被衣所唱的歌是:

形若槁骸,心若死灰,真其实知,不以故自持。媒媒晦晦,无心而不可与谋,彼何人哉!

这首歌诗共七句,押尾韵,只有第四句是五言。清人宣颖称:“骸、灰一叶,知、持、谋、哉一叶,歌词妙。”[9]150宣颖认为这七句歌诗六句用韵,第五句例外。他把所用之韵划分为两个部分,前两句相叶,后几句相叶。根据今天的上古韵部总结,歌诗中的“骸”“灰”“持”“晦”“谋”“哉”均属之部,一韵到底。其中,“不以故自持”属于五言韵语,在用韵上与前后相协,但在音节上打破四言的整拍节奏,使歌诗谐中有变,富于波动性,喜悦之情溢于笔端。

综观《庄子》所载的三首包含五言韵语的歌诗,都以演唱为背景,折射出音乐对五言诗的催化作用。五言韵语的结构、用韵,或依托于音乐的节奏,或服务于思想的表达,显得不拘一格。起连接或补足语气作用的虚词,在五言句式中还占相当大的比例,并且位置不固定。直到屈原的《九歌》中,这种状况才被位于句子中间并取得独霸地位的语气词“兮”字改变。后世五言诗所遵循的二二一、二一二的节律,在《庄子》所载的五言韵语歌诗中还不甚明显,但是,通过加长或缩短四言句式来满足音乐和情感表达需要的过程中,五言韵语已开始成长。

三、五言韵语的摹形拟态

“道”,是《庄子》的核心概念和最高范畴;刻画得道之士,是《庄子》一书的重要组成部分。对得道之士摹形拟态,夸张渲染,《庄子》使用了大量的排比韵语。为与得道之士形成鲜明对照,《庄子》还用韵语描画出众多沉溺于是非名利的世俗中人。这些描摹人物的韵段中,五言韵语占了一定比例。

描摹得道之士的典型韵段,是《大宗师》对“古之真人”的渲染。其第四次提“古之真人”时写道:

其状义而不朋,若不足而不承;与乎其觚而不坚也,张乎其虚而不华也;邴邴乎其似喜乎!崔乎其不得已乎!滀乎进我色也,与乎止我德也;厉乎其似世乎!謷乎其未可制也,连乎其似好闭也,悗乎忘其言也。

这个韵段共十二句,除前两句外,其余各句都以语气词“也”“乎”结尾。如果不计句末语气词,那么这个韵段的句式组合是“六六七七六六五五五六六五”,两两一组,又不失变化。其中第七、八、九、十二句为五言,因被第十、十一两句断开,成为附加型五言韵语,否则,就是完整的五言绝句式组合。第一、二句的“朋”“承”同在蒸部,第五、六句的“喜”“已”同在之部,第七、八句的“色”“德”同属职部,第九、十句的“世”“制”同属月部,第三、四句的“坚”“华”虽不押韵,但句中的“觚”“虚”与句末的“华”同在鱼部,非韵脚字与韵脚字相押,第十句中“闭”属质部,与第九、十句的月部韵合韵。由此看来,整个韵段基本是两句一换韵,最后两组,三句合韵,末句的“言”在元部,属于阳声韵,与前面三句的入声韵形成促舒变化,也标示韵段的结束。

关于这一段落,清人林仲懿评论道:“其状无方体如此。《老子》:‘古之善为士者,微妙玄通,深不可识,唯不可识,故强为之容。’是也。”[10]578林氏认为,《大宗师》描述的“古之真人”,其实是不确定的形象,并将这种笔法追溯到《老子》。林氏所引话语出自《老子》第十五章。在所引文字后面,是《老子》对“古之善为士者”所做的描绘:

豫兮若冬涉川,犹兮若畏四邻。俨兮其若客,涣兮若冰之将释。敦兮其若朴,旷兮其若谷,混兮其若浊。

从上述话语的句式结构看,《大宗师》确实与《老子》第十五章的表述相近,只是《老子》善用的语气词“兮”,在《庄子》中换成了“乎”,并缀以句末语气词。除此之外,林仲懿还有自己的理解。他把上述《大宗师》的韵段分为两个单元,前四句为一个单元,后八句为另一个单元,并在单元下注明:“以上四句,皆一句中有反对之义。”“以上八句,每二句合看,有反对之义。”[10]598林氏说得没错,《大宗师》描述古之真人“义而不朋”“不足而不承”“觚而不坚”“张而不虚”,确实是一句之内意义矛盾。后八句是两句构成一对矛盾。如“滀乎进我色也,与乎止我德也”,“滀”和“与”、“进我色”与“止我德”,意义指向相反。刘凤苞又做了进一步剖析:“此二名,亦相生相背,容色日见其充盈,而心德日见其收敛也。”[6]147色、德同属职部,但其含义有内外之分,色指外在表现,德则指内向收敛。用韵相同,但押韵之字又构成异向相对的关系。“厉乎其似世乎,謷乎其未可制也。”与此相仿。钟泰先生解释道:“‘厉’同励,勤勉也。‘似世’者,同乎世俗之所为,所谓与人为徒也。‘謷’即《德充符》‘謷乎大哉’之謷。‘未可制’者,非世俗所可制,所谓独成其天也。”[11]137-138意思是勤奋上进时与俗人相似,狂放起来又仿佛不受世俗辖制。前句属于五言韵语,与后句构成相反的意义指向。这种表述也见于《老子》第十五章,“俨兮其若客,涣兮若冰之将释”,俨而若客,庄严谦恭之象,涣然冰释,轻松自由之态,二者是两种相反的生存状态。《老》《庄》的亲缘关系十分明显。实际上,《大宗师》不仅在句式和句义上与《老子》相似,在韵律上也与《老子》有承继关系。关于《老子》“古之善为士者”一段的用韵,黄瑞云曾做过分析,他认为“豫”和“犹”是双声叶韵,“川”和“邻”是文真旁转,“容”与“释”同为铎部,“谷”与“浊”同为屋部[12]155,实际上“朴”也是屋部。因此,上面《老子》韵段的用韵,也基本是两句一换韵,与《大宗师》相似。《大宗师》这个韵段不仅韵律和协,句式整齐,韵律变化与句式变化也同步。只是句内的节奏点,由于虚词参入,有“二四”“一五”“二三”“二一四”“三一二”“二一三”“二一二”的细微差异,相比《老子》,变动性更加丰富和难以琢磨。

用五言韵语中间换韵的方法摹写得道之人,还见于《庄子在宥》篇。请看下面段落:

故君子苟能无解其五脏,无擢其聪明;尸居而龙见,渊默而雷声,神动而天随,从容无为,而万物炊累焉。

这段文字是一个假设复句,假设条件句的宾语部分是一连串的排比句式,除“从容无为”外,其余五个是五言韵语。“脏”“明”属阳韵,“声”属耕韵,系阳、耕合韵;“随”“为”属歌部,“累”为微部,系歌、微合韵。从所用排比句式来看,“尸居而龙见,渊默而雷声,神动而天随”三个句式结构相同,意义相通,可划为相对独立的单元。可是,所用的韵却打破了这种组合。“声”与前面的“脏”“明”协韵,而第三句的“随”,却变换韵脚,与后面的“为”“累”协韵。对此刘凤苞评论道:“上二句奇辟,此句独浑成。”[6]246刘氏已经敏锐地感觉到中间换韵产生的审美效应。此段用韵,断中有续,续中有断。同时,“从容无为”一句由五言变四言,并通过“而”与末句贯通,节奏改变,预示着韵段即将结束。这正是刘熙载所说的,《庄子》文章有“断续之妙”[13]7。

《天地》篇有一段话,是华封人以得道圣人为楷模,对帝尧加以劝导。文章如下:

文中出现四个五言句。从语义看,前两个连续排列在“夫圣人”后,为一个单元;后两个五言句分别列在“天下有道”“天下无道”后面,组成第二个单元;结尾四个四言句构成第三个单元。从五言句用韵看,第二句的“彰”与第三句的“昌”属于阳部同韵,将前两个意义单元勾连起来。第四个五言句尾的“闲”与第三意义单元的“仙”为元部协韵,将二、三两个意义单元勾连起来。因此,《天地》篇这个韵段,通过句式结构和用韵变化,表现出义断韵连的特征,使语义系统、语法系统、语音系统在转换中彼此分离又相互纠缠,从而实现语言的自然流转。

《庄子》用五言韵语为得道之人摹形拟态,往往中间换韵,这与表现对象的属性密切相关。《庄子》强调“道”周流六虚,变动不居,由此而来,体悟道性者同样变化莫测,深不可识。面对这样的表现对象,用五言韵语为他摹形拟态,就必须不断变换手法,其中包括韵律变化,以及与语义、句法的配合。《庄子·寓言》篇曾写道:“卮言日出,和以天倪,因以曼衍,所以穷年。”用五言韵语刻画得道之人,正是“和以天倪”之卮言的一种表现形态。

在《庄子》书中,与得道之士形成鲜明对照者,是那些沉溺于是非利害而不能自拔的“师其成心”之人。《齐物论》对这类人描写得惟妙惟肖:

其发若机栝,其司是非之谓也;其留如诅盟,其守胜之谓也;其杀若秋冬,以言其日消也;其溺之所为之,不可使复之也;其厌也如缄,以言其老洫也;近死之心,莫使复阳也。

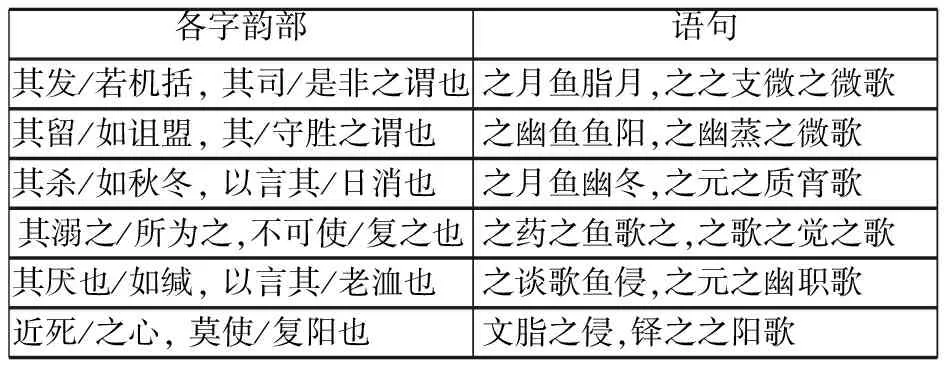

这段文字对人情世态的描写极其精彩,得到后代众多《庄》学家的赞赏。明人陆西星称:“此中有如许新奇字法句法,如奇峰怪石,当作别观。”[14]598陆氏关注的是这段文字的字法和句法。林云铭也注意到该段这一奇异之处,他说:“此言心斗之害如此。文中字句新奇,若怪石异峰,非樊篱中物也。”[5]卷2林氏的结论是陆西星观点的延续,都是从字法句法方面立论。那么,这段文字的字法、句法到底奇在哪里呢?请先看表1。

表1 《齐物论》“其发若机括”章用韵情况

语句各字韵部 其发/若机括, 其司/是非之谓也之月鱼脂月,之之支微之微歌 其留/如诅盟, 其/守胜之谓也 之幽鱼鱼阳,之幽蒸之微歌 其杀/如秋冬, 以言其/日消也 之月鱼幽冬,之元之质宵歌 其溺之/所为之,不可使/复之也之药之鱼歌之,之歌之觉之歌 其厌也/如缄, 以言其/老洫也 之谈歌鱼侵,之元之幽职歌 近死/之心, 莫使/复阳也 文脂之侵,铎之之阳歌

这的确是一段奇特的文字。从句式看,总共十二句话65个字,两两一组。最后两句是四言,其余十句,如果略去句尾语气词“也”,有八个五言句,占全段的三分之二。第二、七两句是六言,穿插于五言句之间。说明整段文字句式整齐,又富于变化。在节奏上,除末尾两句是四言整拍外,其余都是奇数拍组合。第一、二、三组上句是“二三”组合,第三、四组下句、第五组上下句,都是“三二”组合,第一、二组下句和第四组上句,属于变奏,为“二四”“一四”“一二二一”组合。若以句法论之,这个段落采用众多附加型五言句,句式节奏和谐而不板滞。从用韵来看,显得更加奇特。根据表1统计,全段以支部韵为主,一至十句,句首一律为之部韵。句中之部韵,如果算上结尾两句四言句,有11个。按照上古韵的合韵规律,职、鱼、微、幽四部均与之部合韵。这样,支部及其合韵字共有36个,占全段的55%。此外,歌脂微三部、蒸鱼阳三部、宵药鱼三部分别合韵,宵幽、宵鱼、鱼铎、鱼谈、阳谈、支歌、冬侵、职觉、冬月分别合韵,另外还有重复字和同韵字。由此可见,这段文字基本上通韵,以支部为主,略有变化,结尾两句不入韵,表示整段韵律结束。不过,应该注意的是,整个韵段首句入韵,句中用韵接近,但句尾却频繁换韵,这是与后代诗歌最大的差异,后代诗歌通常是押尾韵。

这个以附加型五言句为主的协韵段落,句首同韵,句尾频繁换韵,但是由于6个语气词“也”的加入,将偶句尾韵引到了歌部,从而使全段韵律又趋于和谐,字字如歌,这是其字法的重要特点。由于尾韵的频繁变换,加上句式节拍的变化,使得描写参差错落,给人以奇异之感,由此引起了明清学者的关注。《庄子列御寇》篇有一段假托孔子之口说的话:“凡人心险于山川,难于知天;天犹有春秋冬夏旦暮之期,人者厚貌深情。”正因为“人心之险”,《齐物论》才用奇峰怪石般的字法句法对它加以勾绘,也属于因物赋形,顺势摛藻,并且取得圆满的艺术效果。由此可见,灵活运用五言韵语的韵律变化,对人情世态进行摹形拟绘,显出很强的优势。

四、五言韵语的论辩蓄势

《庄子》书中的寓言故事,多以对话形式展开。有些对话带有论辩性质,其中不少段落采用五言韵语,使论辩的气势凸显出来。

《人间世》的第一则寓言,叙述颜回将前往卫国劝谏残暴的卫君,受到孔子阻挠的事。其中孔子有这样一段话:

若唯无诏,王公必将乘人而斗其捷。而目将荧之,而色将平之,口将营之,容将形之,心且成之。

这段话连续运用五个排比句,其中“而目”“而色”两句属于五言。五个排比句以“荧”“平”“营”“形”“成”为韵脚,用的是耕部韵,属于一韵贯通,中间没有换韵。对此,林云铭评点:“五句极写一时流遁之状,真属无可奈何。用叶韵,语奇甚。”[5]林氏看出这五个排比韵语的特殊效应。一韵到底,中间不换韵,是当时语境的需要,不仅把事情的危害性说得极其透彻,孔子为颜回担心的急切之态也充分展现出来。

《德充符》描述庄子与惠施的辩论,中心话题是人情的有无,针对惠子的执拗不化,庄子反驳道:

道与之貌,天与之形,无以好恶内伤其身。今子外乎子之神,劳乎子之精,倚树而吟,据槁梧而瞑。天选子之形,子以坚白鸣!

庄子一连串讲出九句话,其中包括五个五言句,两个位于句中,三个排列在句尾。第一个五言句“外乎子之神”前面的“今子”,属于领起的前冠,可以去掉。除第一句外,其余各句的尾字“形”“精”“瞑”“鸣”,属耕部;“神”“身”属真部;“吟”属侵部。在先秦时期的楚文献中,与“耕部押韵的真部字往往是‘天’、‘人’、‘身’、‘真’等字,这些字都是常用字,出现频率高,合韵的机会就比较多。”[3]97《德充符》所载庄子的上述话语就是这种情况,属于真、耕合韵。关于侵部“吟”,据赵彤《“屈宋庄”用韵韵部统计表》(辙离合指数)提供的数字,侵部与真部的辙离合指数为2[3]84,已经达到合辙的水平。由此看来,上面所引庄子的话语,除首句外,其余八句可以说是句句合韵,一气呵成。为此林云铭赞道:“全段谓有形而无德,无以为充之符,大有免于此形也。用叶韵,益奇妙。”[5]卷2林氏根据叶韵,感觉到庄子对惠施“有形而无德内充”的批判,是从语言韵律中体会到了二人辩论的激切情态。林仲懿也称:“以上六句以韵语嗟叹之,意味隽永。”[10]596这个韵段位于《德充符》篇末,以合韵的五言韵句,将庄子对惠子“天门弗开”“往而不返”的愤激之情倾泻而出。

《秋水》篇记载了庄子和惠子的又一场交锋:惠子相梁,得知庄子要来见他。又听到谗言,担心庄子要取自己的相位,便下令捉拿庄子。于是,庄子讲出如下这番话:

南方有鸟,其名曰鹓雏,子知之乎?夫鹓雏,发于南海而飞于北海,非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。于是鸱得腐鼠,鹓雏过之,仰而视之曰“嚇!”今子欲以子之梁国而吓我邪?

这是庄子对惠子“以小人之心度君子之腑”的嘲讽。对鹓雏的描述,用了三个五言句。前两个五言句的尾字分别是之部的“止”字和职部的“食”字,属于之、职合韵。再从其他几句的尾字来看,所用韵部多与之部相近,可以合韵相叶,见表2。

表2 《秋水》“鹓雏”寓言用韵情况

从表2可以看出,“子”“之”“而”“海”“止”“不”“以”诸字,都是之部韵。“雏”“食”“鼠”与“之”是侯之、职之、鱼之合韵。根据赵彤统计的楚方言韵谱表,战国楚地文献中确实存在之部与侯部、职部、鱼部合韵,铎部与鱼部合韵的案例[3]84。庄子对惠子的嘲讽,整个段落的用韵以之部为主,其他用于协韵的尾字,其韵部均与之部相距较近,可以合韵。由此看来,以鹓雏和腐鼠做比喻的寓言故事,可以视为全段韵律贯通。其中的三个五言句连续排列,“不止”“不食”同韵,尾句“不饮”换成“之侵”韵,侵为入声,以收住语气,并与上下句的之部韵字“海”“之”形成变奏,以加强语势。

通过上述案例可以发现,以论辩为背景的韵段,基本都是协韵的,采用这种韵律方式,客观上是要适应论辩的要求。好辩是战国士人的风气,论辩要以理服人,同时又要在气势上压倒对方。通过五言句式,打破整拍节奏,可加快语速,造成铿锵感;采用用韵连贯的方法,还有助于形成言辞气势,给人一气呵成、咄咄逼人的感觉。当然,这类韵律贯通的论辩段落,除了五言韵语之外,还有其他类型韵语的加盟,但五言韵语是其中的核心部分,也是最精彩的片断。刘凤苞对《秋水》篇这个韵段评论道:“‘非梧桐不止’三句,正言其所得而不必有所殉。”[6]390刘氏的评论切中要害,揭示出五言韵语在段落中的核心地位。

五、结语

《庄子》书中所用的五言韵语数量众多,广泛地分布在内、外、杂篇。这些五言韵语有的作为歌诗出现,用以说理和抒情。五言韵语还用于对人物的摹形拟态,或者进行思想论辩,它的功能是多方面的。五言韵语本身有较强的自我调节功能,采用多种协韵方式,以克服连续排比带来的单调呆板,实现文章整齐性与变通性的统一。依托型五言韵语排比单元尾句不与前边叶韵,则使文章的断续疏密呈现巧妙的安排。

战国是五言韵语大量运用于散文表达的时期,《庄子》一书在这方面具有代表性。这部著作中的部分五言韵语,已是五言诗的雏形。如《德充符》篇的“天选子之形,子以坚白鸣”;《大宗师》篇的“食豕如食人,于事无与亲”。这些五言韵语两字整拍领起,押尾韵,每句的结构或是二一二,或是二二一,与后来的五言诗句型已经非常接近。就此而论,《庄子》中的五言韵语,可以说是五言诗的滥觞。不过,这类五言韵语在《庄子》书中数量有限,不能对它的作用估计过高。