伊宁市1956—2015年强降雨特征及对洪灾的影响

2018-11-22张文太轩俊伟

李 政,张文太,轩俊伟

(1.新疆农业大学草业与环境科学学院,新疆 乌鲁木齐 830052; 2.新疆农业大学土壤与植物生态过程自治区级重点实验室,新疆 乌鲁木齐 830052)

降雨是研究气候变化的重要指标之一,降雨变化在很大程度上影响着人们社会生产活动[1]。越来越多的研究表明中国气候朝着“增暖、增湿”方向发展,降雨变化呈增长趋势,并且在西北半干旱、干旱区尤为明显[2]。一些学者对西北干旱区的降雨进行研究,结果表明西北干旱地区降雨主要以强降雨为主,且强降雨的降雨量、强度等指标与年降雨总量均有较好的相关性,并表现出增长趋势[3-5]。在西北干旱地区中,新疆降雨的增加趋势无论在范围上还是强度上都是最大的,强降雨作为新疆降雨的重要组成部分,很大程度上加速了新疆气候由“暖干”转向“暖湿”的变化过程[6]。强降雨在逐年增加的同时也使新疆地区发生洪涝灾害的概率增大,姜逢清等[7]研究结果表明新疆洪灾与年降雨量有较强的相关性,同时指出强降雨是新疆洪灾频繁的重要影响因子。因此研究新疆地区强降雨变化,可以对进一步了解该地区气候变化及水资源的持续利用提供参考。

伊犁河谷作为新疆的“塞外江南”,是新疆降雨最充沛的地区,也是新疆洪水灾害的频发区。伊犁河谷从4月开始,随着气温的持续升高,积雪消融,河道流量开始持续上涨,进入春汛期;直至6月,随降雨强度的增大,进入夏汛期,6—8月成为伊犁河谷的主汛期;9月中旬至10月中旬,全地区连绵的秋雨再一次使河道流量上涨,迎来短暂的秋汛期[8-9]。过长的汛期加大了伊犁河谷发生洪涝灾害的隐患,据统计1951—2006年河谷全流域洪涝灾害发生17次,发生频率约为30%,主要是由全地区强降雨引发的洪水灾害[10],已有研究表明该地区降雨及强降雨都表现出增加的趋势[11-12]。伊宁市作为伊犁河谷的政治、经济、文化中心,对伊宁市强降雨特征的研究显得尤为重要。本文通过线性倾向估计、M-K突变分析及R/S 分析法对1956—2015年伊宁市汛期强降雨规律进行分析,并结合伊宁市的洪涝灾害,探讨强降雨与洪涝灾害之间的关系。

1 研究区概况

伊宁市(43°50′N~44°15′N,80°04′E~80°29′E)地处天山西部,新疆伊犁河谷中部,伊犁河北岸,北临科古尔琴山,南依伊犁河冲积平原,地势北高南低。伊宁市属北温带大陆性气候,气候温暖湿润,四季分明,昼夜温差大,年日照时数2 786 h,无霜期147 d,年均气温8.9℃,年均降雨量274.6 mm,降雨量山区多于平原,素有干旱区“湿岛”之称。

2 数据源与研究方法

2.1 数据源

降雨数据来自中国气象科学数据共享服务网提供的《中国地面气候资料日值数据集》(http://cdc.cma.gov.cn/),选取伊宁市1956—2015年的汛期(4—10月)逐日降雨数据。由于国家降水量级标准不适合干旱、半干旱气候背景下的新疆地区,经过众多研究机构及研究人员多年预报、服务实践和概率统计分析,提出了适合新疆气候特点的降雨量级标准[13-14],定义日累积降雨量大于或等于24 mm为暴雨标准,日累积降雨量10~24 mm 为大降雨标准。结合新疆特殊的降雨量级标准及与可引起洪水的日降雨量,定义日累积降雨量大于或等于10 mm为强降雨标准[7,15]。

洪灾数据来自《中国气象灾害大典:新疆卷》[16]、《新疆灾荒史》[17]、水利部门的防汛抗旱简报及民政部门数据,选取1956—2015年伊宁市由强降雨引发的暴雨型洪水灾害,总计39次。

2.2 研究方法

2.2.1 线性倾向估计

采用线性方程来拟合强降雨总变化趋势[18-19]:

y=at+b

(1)

式中:y为强降雨特征值;a为气候倾向率;t为时间;b为常数。求出时间t与强降雨特征值y之间的相关系数R,通过对其进行显著性检验,判断强降雨变化趋势是否显著。

2.2.2 M-K突变分析

M-K非参数检验法广泛用于水文、气象等非正态分布的数据序列[20-21]。通过对两个定义统计量UB、UF进行序列分析,可以得到原气象样本序列的变化趋势,UF>0序列表现为增加趋势,UF<0序列表现为减少趋势,当|UF|>1.96时表明变化趋势显著,通过95%信度检验。同时利用M-K突变分析可以找出序列突变点,即UB、UF的交点,本文用该方法分析伊宁市汛期强降雨的年际变化特征。

2.2.3 R/S分析法

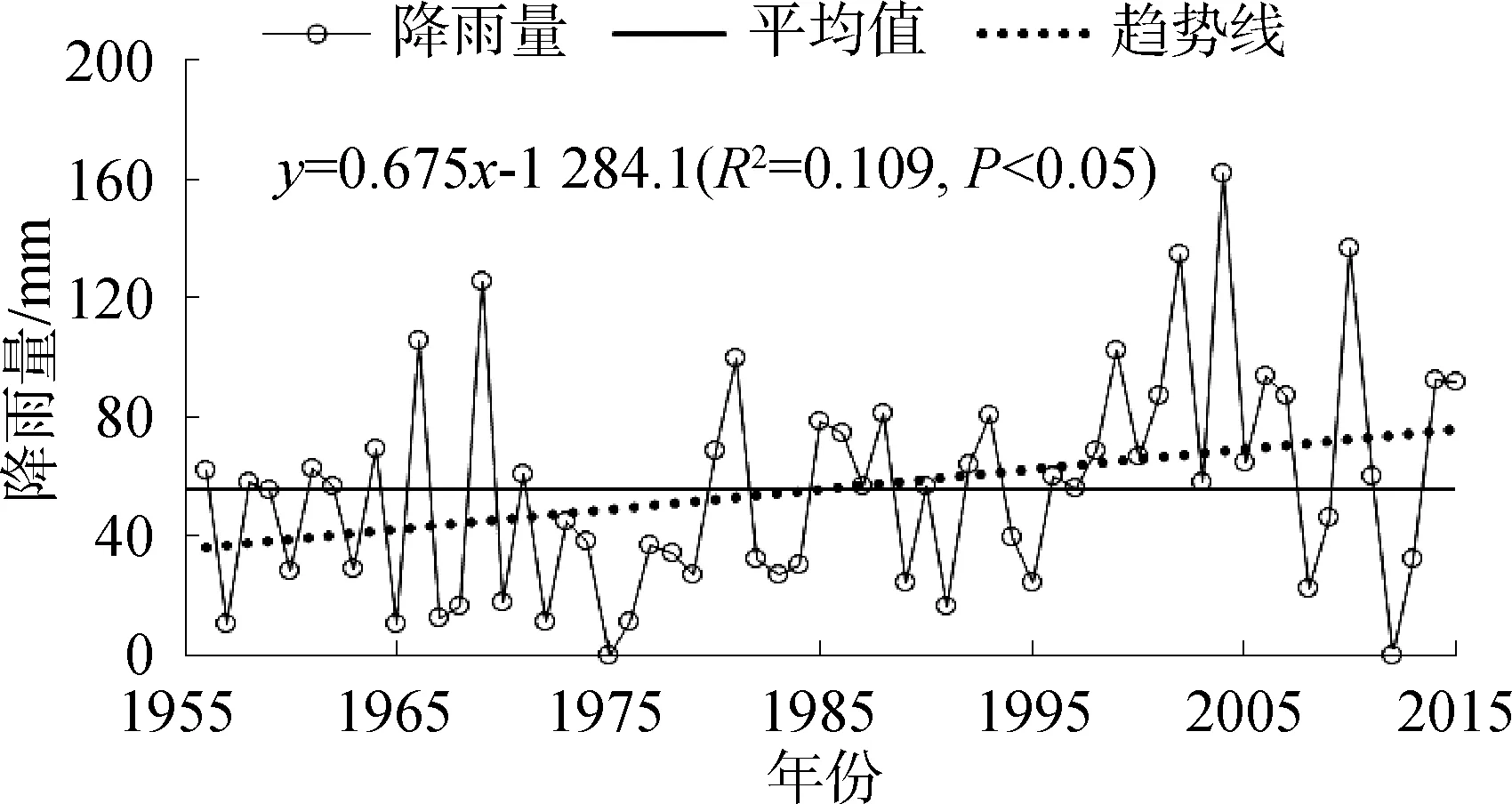

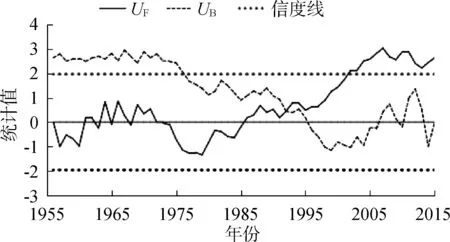

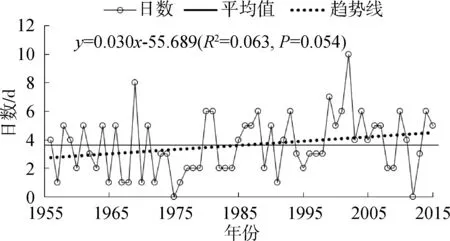

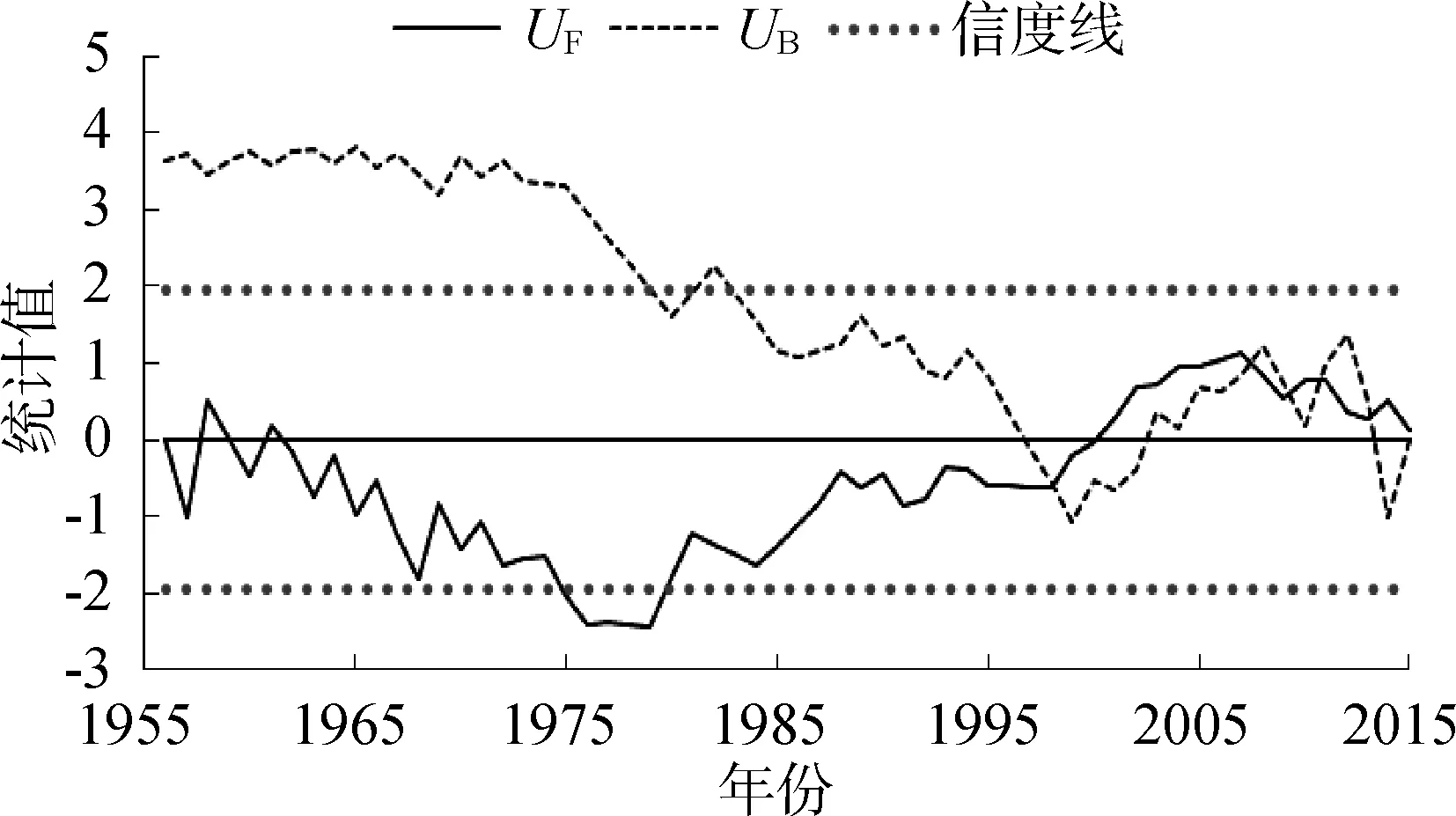

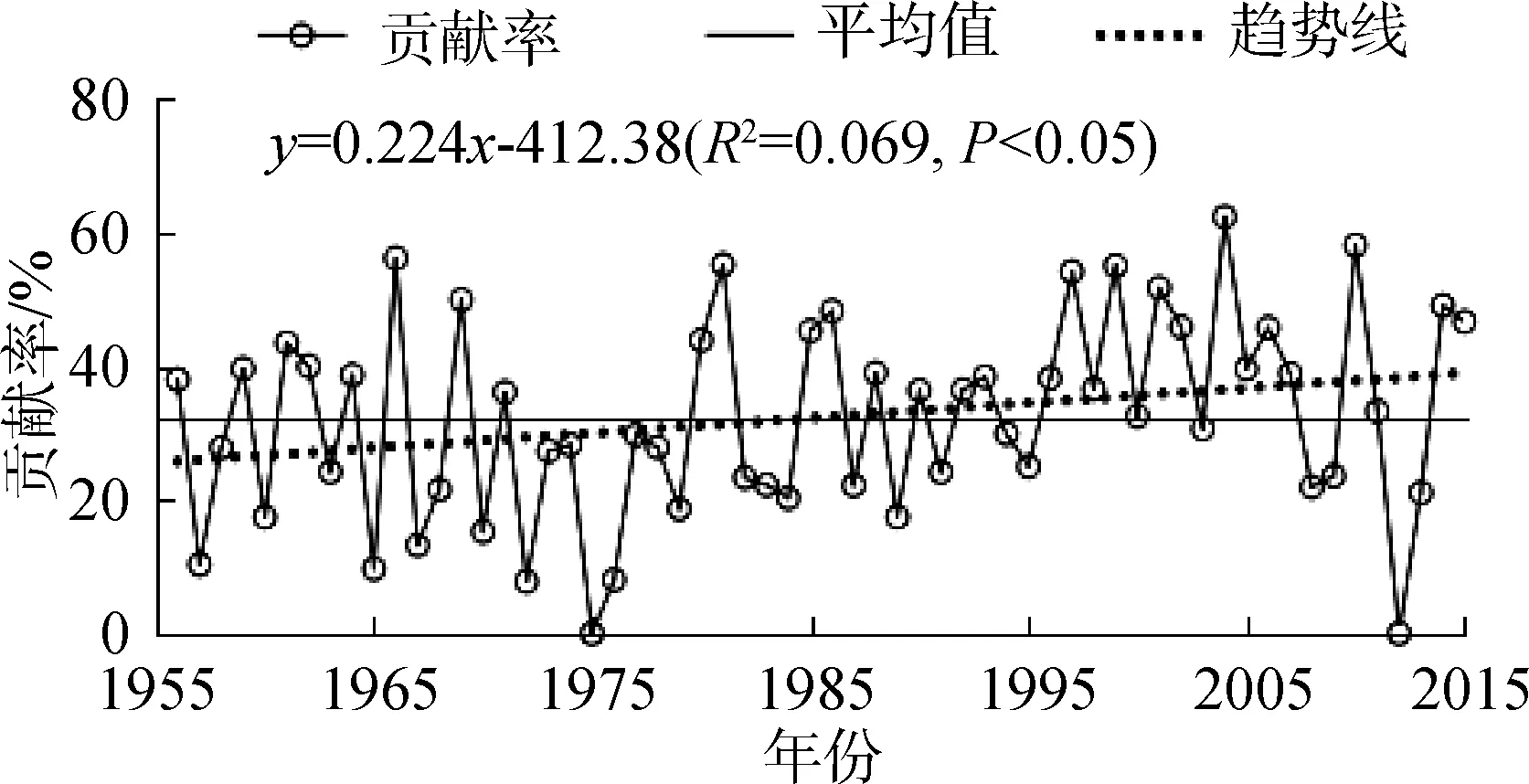

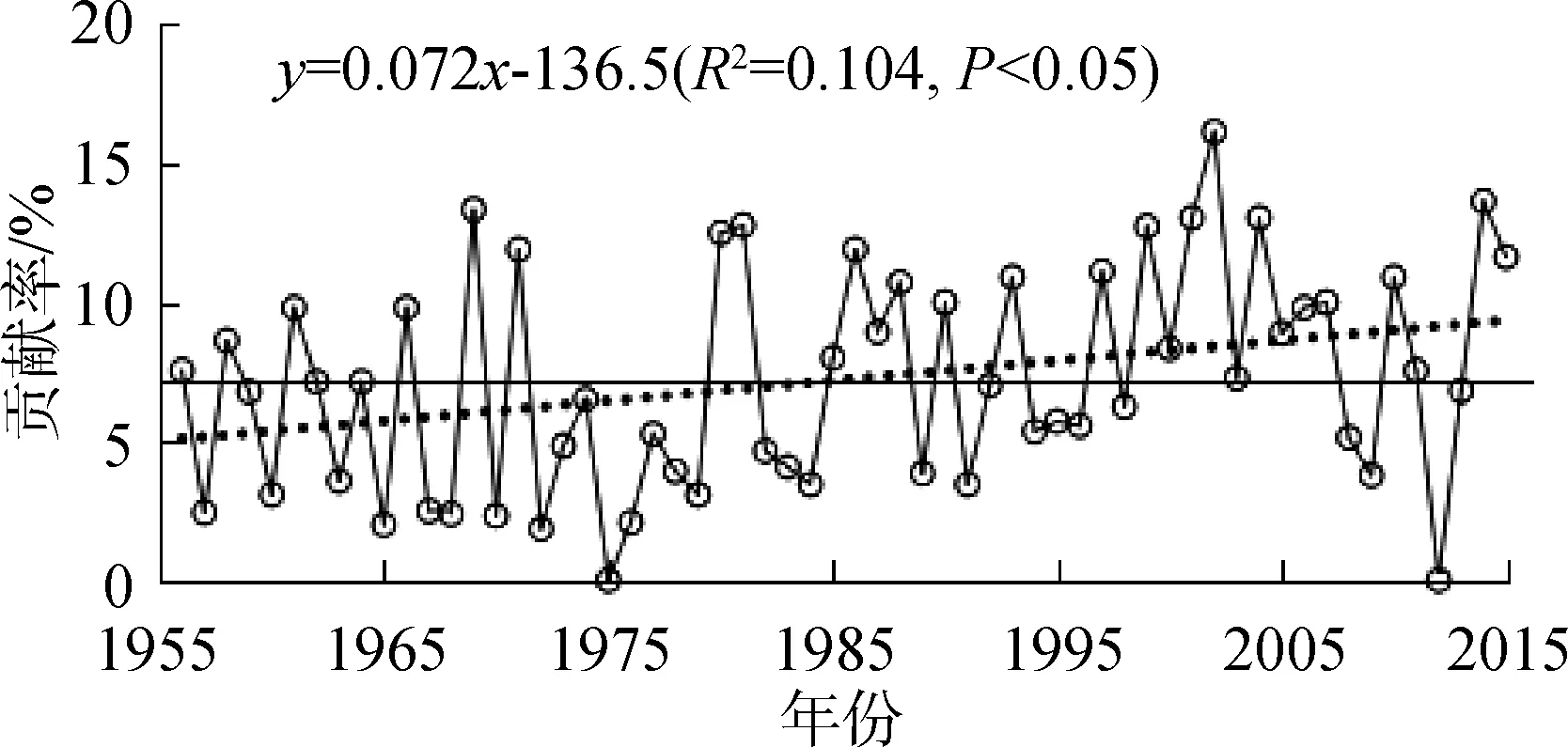

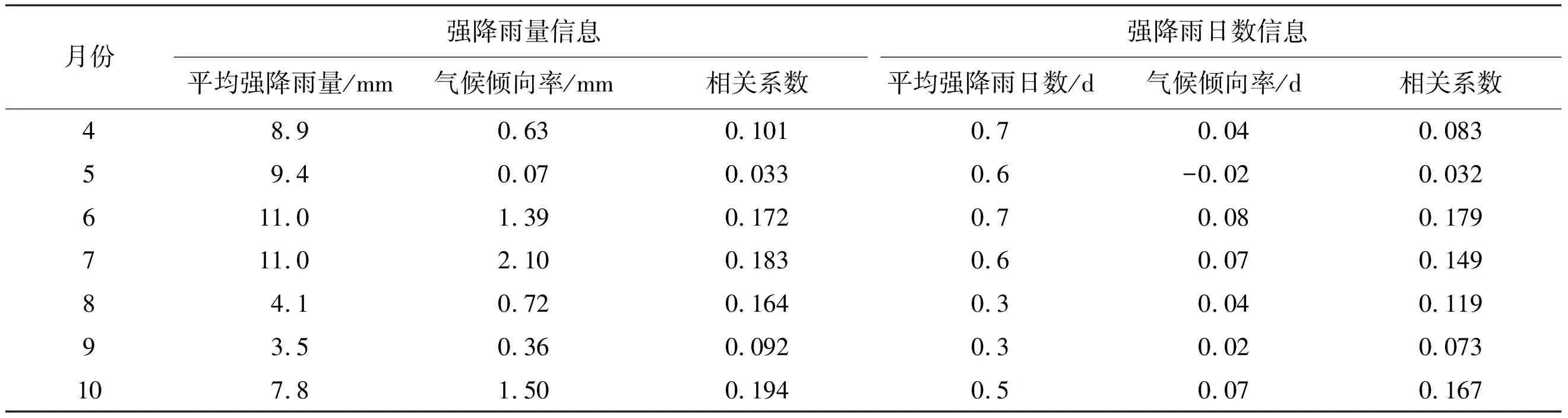

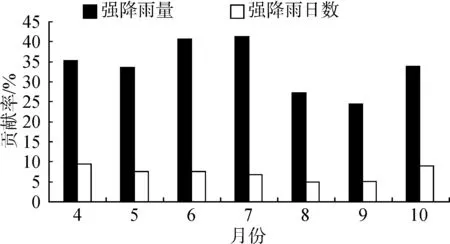

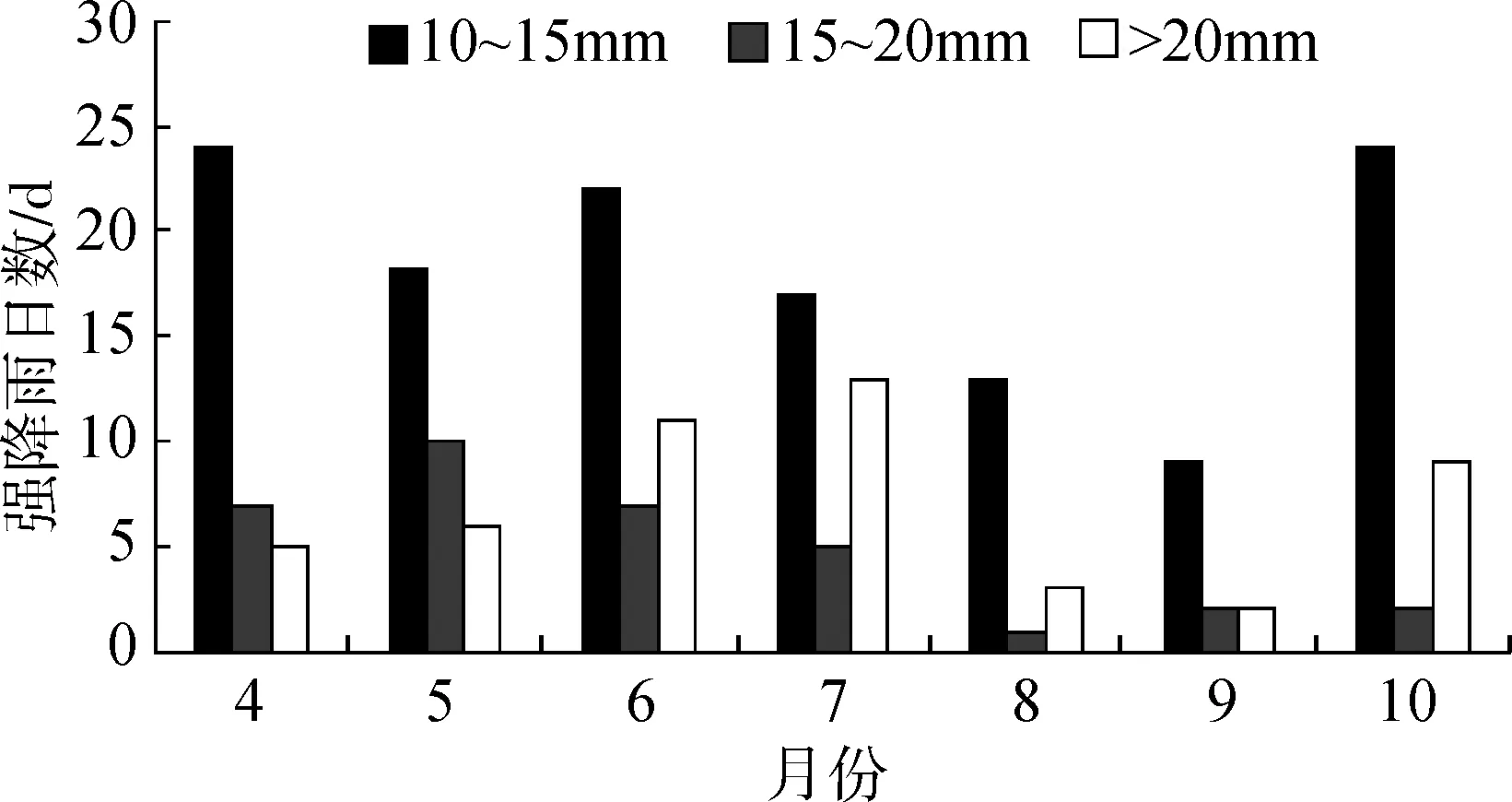

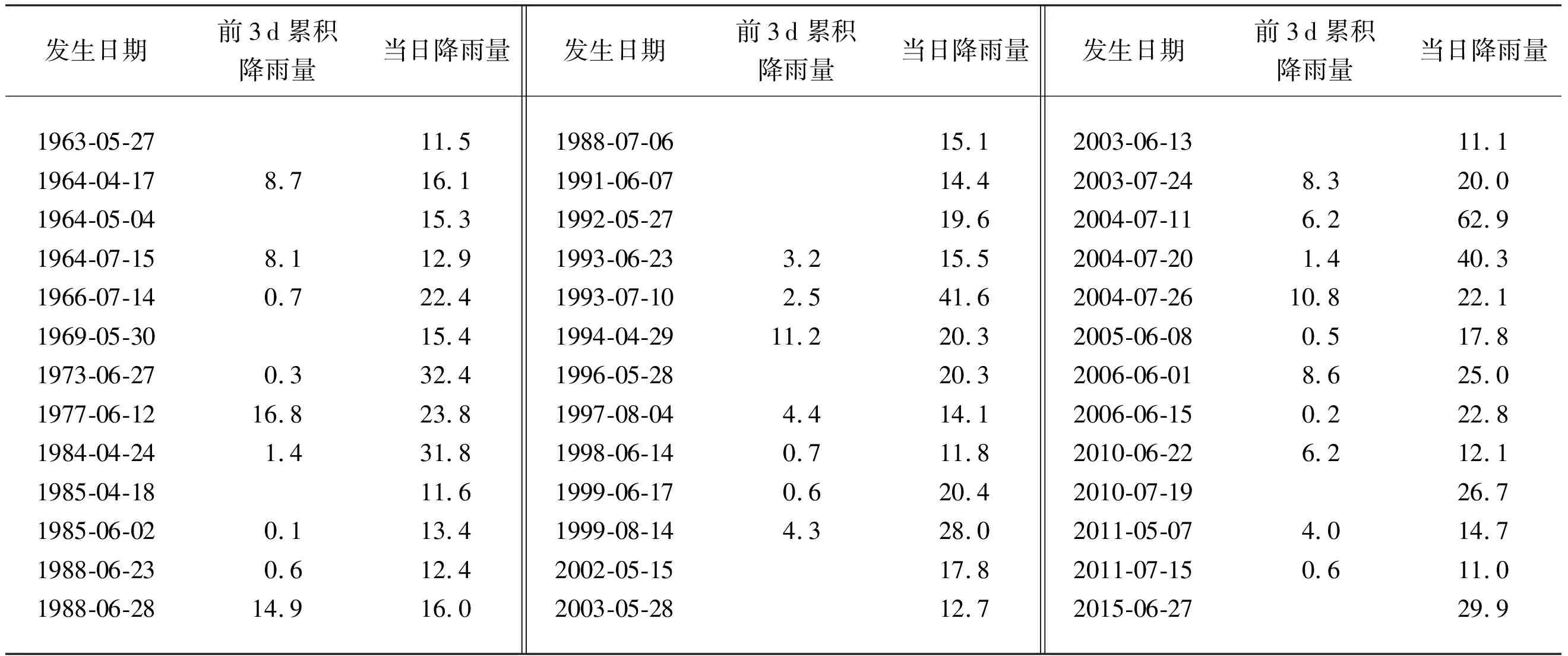

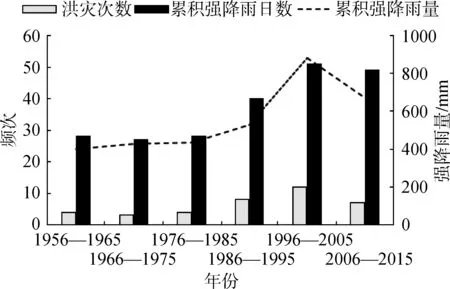

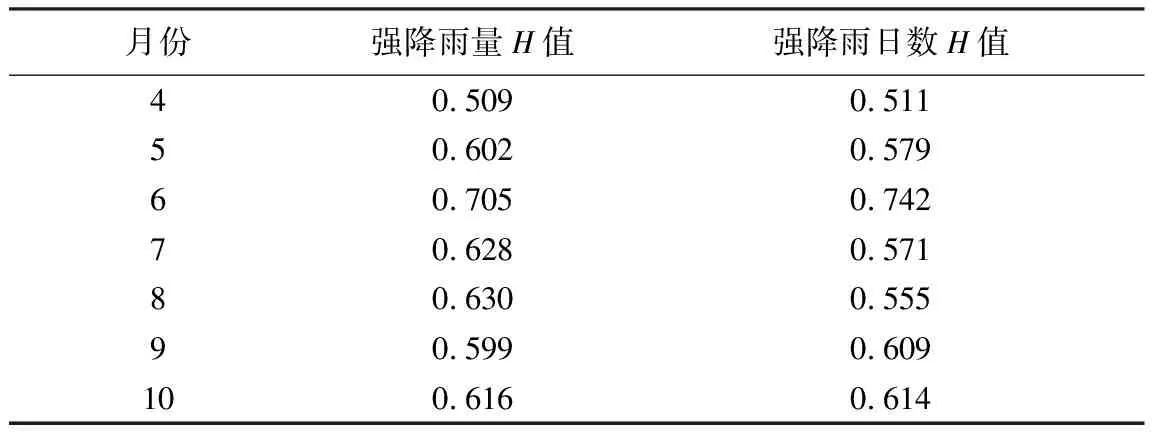

R/S分析法常用赫斯特指数H(0 3.1.1 强降雨量年际变化及M-K突变分析 图1为1956—2015年伊宁市强降雨量年际变化和M-K突变分析。由图1可见,1956—2015年伊宁市强降雨量年际变化波动明显,平均值为55.7 mm,1975年、2012年未出现强降雨,在2004年达到最大值(162 mm)。线性倾向估计显示变化趋势总体呈现出显著增加趋势(R=0.330,P<0.05),气候倾向率为每10年 6.7 mm。通过M-K突变分析,强降雨量在1991—1992年发生由少到多的一次突变,在1956—1961年、1972—1986年呈减少趋势,在1962—1971年及1989年以后呈增加趋势,2001年以后变化趋势显著(通过95%信度检验)。 (a)年际变化 (b)M-K突变分析 图2为1956—2015年伊宁市强降雨日数年际变化和M-K突变分析。由图2可见,强降雨日数年际变化与强降雨量趋势相似,但增加趋势未达到显著水平(R=0.251,P=0.054),年均强降雨日数为3.6 d,最大日数出现于2002年,这一年强降雨日数为10 d,气候倾向率为每10年0.6 d。通过M-K突变分析,强降雨日数在1999年前总体呈下降趋势,1999年以后呈上升趋势,在1997年发生一次明显突变,2006—2012年发生连续4次突变,表明这7年来强降雨日数变化很不稳定。伊宁市汛期强降雨总体呈现增加趋势,特别在进入21世纪以来强降雨量及日数同时表现出增加趋势,强降雨量变化趋势明显,强降雨频次虽然发生连续性的突变,但不影响总体趋势的变化。 3.1.2 强降雨贡献率年际变化 图3为1956—2015年伊宁市强降雨量和强降雨日数贡献率年际变化。由图3(a)可见,整个汛期强降雨量对总降雨量平均贡献率为32.3%,二者呈极显著相关(R=0.838,P<0.01),强降雨量对伊宁地区总降雨量起决定性作用。 (a)年际变化 (b)M-K突变分析 强降雨量对汛期总降雨量的贡献率的年际变化也呈现显著增加趋势(R=0.262,P<0.05),气候倾向率为每10年2.24%。强降雨日数对总降雨日数贡献率较低,均不超过20%(图3(b)),但仍然以每10年0.72%的趋势增加,且变化趋势显著(R=0.322,P<0.05)。 (a)强降雨量 (b)强降雨日数 表1 1956—2015年伊宁市强降雨信息统计情况 3.2.1 强降雨年内分配及变化特征 表1为1956—2015年伊宁市强降雨信息统计情况。由表1可见,4—7月强降雨日数变化比较稳定,从8月开始急剧减少,月平均强降雨日数为 0.3 d,仅为7月的一半,9月与8月相等,但10月又开始显著增加。强降雨量年内变化总趋势与强降雨日数一致,4—7月缓慢增加,6、7月出现最大值,6、7月强降雨量占整个汛期的39.50%,随后8、9月达到最低,10月的强降雨量同日数一样有着明显的增加。由此可见,伊宁市强降雨主要集中在6、7月。 1956—2015年伊宁市各月强降雨量及强降雨日数变化趋势均不显著(P>0.05),说明各月强降雨的年际变化波动性较大。各月强降雨量均呈现增加趋势,强降雨日数除5月外均呈增加趋势。7月强降雨量的增加趋势强于其他月份,气候倾向率为每10年2.1 mm。6月强降雨日数增加趋势最强,气候倾向率为每10年0.8 d。10月强降雨日数、强降雨量变化趋势仅次于6、7月,这表明在未来10月,强降雨占整个汛期的比例将与6月、7月持平。 3.2.2 各月强降雨贡献率特征 图4 伊宁市4—10月强降雨对于总降雨贡献率 图4为伊宁市4—10月强降雨对总降雨的贡献率情况。由图4可见,4—10月强降雨日数对于总降雨日数贡献率都比较低,均未超过10%,最大贡献率在4月为9.13%。但强降雨量对于各月总降雨量的贡献率却均大于20%,7月的贡献率达到40.65%,这说明强降雨量在很大程度上影响月降雨总量。相关性分析表明除8月外,各月总降雨量与月强降雨量都呈极显著相关(P<0.01),4—10月强降雨量与总降雨量相关系数分别为0.756、0.551、0.719、0.938、0.604、0.290和0.838。7月强降雨量贡献率最大,与总降雨量相关性最好,因此强降雨对7月降雨的影响远大于其他月份。 3.2.3 强降雨集中度分析 图5为1956—2015年伊宁市强降雨频次分布情况。由图5可见,强降雨在1984年后出现的频次要高于1984年之前,强降雨日数在1998—2008年这10年间尤为集中,这与图2(b)中1997年是强降雨日数由少到多的突变年相关联,也反映出强降雨出现频率在增加。强降雨在年内的集中度随年份在变化,1956—1975年主要集中于4—5月,其次是6—7月,而8—10月强降雨出现较少。1978—1995年,年内强降雨在4—5月的集中度与6—7月接近,8—10月较小,但强降雨在8—9月出现频率达到1956—2015年的最大值,10月出现最小值。1995年以后,强降雨在6—7月的集中度大于4—5月,且在6—7月的增加幅度也大于之前,8—9月强降雨的集中度的回落至1975年前的水平,10月达到最大值。总体而言,1956—2015年强降雨越来越集中于6—7月,其次为4—5月。8—9月的强降雨集中度变化呈现出小--大--小的趋势,10月的变化趋势与8—9月相反。 图5 1956—2015年伊宁市强降雨频次分布 3.2.4 不同等级强降雨年内分配及变化特征 将伊宁市各月份降雨量分为10~15 mm、15~20 mm 以及大于20 mm 3个等级,图6为1956—2015年伊宁市4—10月不同等级累计强降雨日数变化。1956—2015年3个等级累积强降雨日数之比为18∶5∶7,各月强降雨均以10~15 mm为主,4—10月10~15 mm强降雨日数占各月总强降雨日数比例分别为66.7%、55.5%、55.0%、48.6%、76.5%、69.2%和68.6%。10~15 mm 强降雨日数4—9月递减,10月急剧上升,并与4月相当。15~20 mm强降雨日数在5月出现最大值,5—8月逐月递减,9月和10月虽有所增加,但增幅较小。大于20 mm强降雨日数4—7月逐月增加,7—10月的变化与10~15 mm强降雨相同,且主要集中在6、7月,约占整个汛期的48.98%,6、7月成为伊宁市暴雨的频发月。 图6 伊宁市4—10月不同等级强降雨日数变化 表2 洪灾发生日期及与其对应降雨量 mm 3.3.1 伊宁市洪灾年变化 图7 洪水灾害与强降雨关系 以10年为一个小尺度分析了伊宁市1956—2015年洪水灾害与强降雨关系,结果见图7。由图7可见,洪灾变化趋势与强降雨日数及降雨量基本保持一致。洪灾在1986年之前发生频次较少,平均每10年发生3.7次,1986年后显著增加,约为前30年的2.43倍,发生频率为每10年9次。洪灾次数与强降雨量存在极显著相关(P<0.01),与强降雨日数存在显著相关(P<0.05)。1986年以后强降雨的急剧增加,是近年来洪灾频繁的重要原因。 3.3.2 洪灾与不同等级强降雨对应关系 表2为洪灾发生日期及与其对应降雨量。由表2可见,日降雨量为10~15 mm、15~20 mm、大于20 mm 3个等级的强降雨所引起的洪灾次数占总洪灾次数的比例分别为35.90%、23.08%、41.03%,大于20 mm强降雨引发洪灾次数最多。用3个等级的强降雨引发的洪灾次数与对应总强降雨日数的比值进行推断不同等级强降雨引起洪灾的概率,3个等级的强降水引发洪水的概率分别为0.108、0.265和0.326。10~15 mm的强降雨引发洪水的概率最低,但所引发的洪灾次数较多,其原因是洪灾的发生除了受洪灾当日降雨量影响外,还受洪灾前的累积降雨量的影响。虽然日降雨量小于其他两个等级,但在洪灾发生前3 d往往有较高的累积降雨量,由于前期降雨使土壤含水接近饱和或达到饱和状态,即使洪灾发生当日的降雨量不大,同样有可能引起洪水灾害[24]。因此,日降雨量为10~15 mm时,洪灾发生概率受洪灾发生时刻之前的累积降雨量影响较大,如果前期没有较高的累积降雨量,引发洪灾的概率将大大降低。日降雨量为15~20 mm的强降水引起洪灾时,洪灾发生概率受洪灾发生时刻之前的累积降雨量影响开始减小,随着洪灾当日的降雨量增大,洪灾发生概率增大。日降雨量达到20 mm时,洪灾的发生几乎不受之前的累积降雨量影响,洪灾发生时的日降雨量成为引起洪灾的决定性因素,此时引起洪灾的概率接近1/3。 经统计得到1956—2015年伊宁市4—10月的洪灾中,除9、10月未记载洪灾外,4—8月强降雨引起的洪灾次数分别为4次、9次、14次、10次和2次,洪灾次数与4—8月中大于20 mm的强降雨日数变化趋势相同,都表现为先增后减,进一步说明当日降雨量大于20 mm时,极易发生洪水灾害。强降雨在6、7月的降雨量大且频次高的特点使6、7月便成为暴雨型洪水的频发月份。4、5月强降雨量及日数仅次于6、7月,但4、5月由于有气温升高较快的特点,冬季积雪迅速融化,因此暴雨与升温融雪型洪水多集中在4、5月[25]。 通过R/S分析法对1956—2015年伊宁市4—10月的强降雨序列进行分析得到各月赫斯特系数H(表3)。由表3可见,各月强降雨序列的H值均大于0.5,说明整个汛期强降雨在未来将延续之前已表现出的增长趋势。4月强降雨量及日数序列的H值均小于0.550,说明4月强降雨变化虽呈增长趋势但持续性较差。5月强降雨量及日数序列的H值分别为0.602和0.579,则5月未来的强降雨量及日数都将延续之前的变化趋势,即强降雨量在未来依旧保持增加趋势,强降雨日数保持下降趋势,且持续性较强。6—10月强降雨量及日数序列的H值都比较高,则说明强降雨量及日数在未来均保持增加趋势。6月强降雨量及日数序列的H值均在0.7以上,表明在未来6月的强降雨的趋势变化的正持续性最高,延续之前变化趋势的可能性最大。 表3 1956—2015年伊宁市4—10月强降雨序列H值 综合伊宁市汛期的强降雨变化特征、洪灾情况及H值,可以预测伊宁市汛期的强降雨量及日数在未来呈现增加趋势,且正持续性强,因此在未来发生暴雨型洪水的概率增大。特别在降雨量大于20 mm强降雨集中分布的6、7月,6、7月强降雨变化不仅持续性强,同时增幅大,发生洪灾的频率远大于其他月份,在未来要着重加强对6、7月防汛措施。 a. 伊宁市1956—2015年强降雨总体呈现出增加趋势,且2001年以后强降雨增加趋势明显。强降雨量对伊宁市总降雨量起着主导作用,对总降雨量的平均贡献率为32.3%,贡献率保持每10年2.24%的趋势在增加。 b. 汛期强降雨主要集中在6、7月,年内变化表现为4—7月较为稳定,8、9月急剧减少,10月又明显增加。各月强降雨量变化都呈增加趋势,7月增幅最大,幅度达到每10年2.1 mm,强降雨日数除5月外均表现增加趋势,增幅在每10年0.02~0.08 d。 c. 伊宁市1956—2015年洪灾发生频率从1986年开始显著增加,前30年频率为每10年3.7次,后30年为每10年9次。洪灾次数和强降雨量、强降雨日数都有着明显的相关性。当日降雨量为10~15 mm、15~20 mm、大于20 mm时,引发洪水的概率分别为0.108、0.265和0.326。 d. 伊宁市整个汛期强降雨变化在未来将继续保持增加趋势,并且具有较强的持续性。6、7月是降雨量大于20 mm的强降雨及洪灾频发月,强降雨增幅相比其他月较大,持续性较强。强降雨的增加加速了伊宁市的气候的转湿过程,也对今后的防汛工作提出了更高的要求。3 结果分析

3.1 强降雨年际变化特征

3.2 强降雨年内变化特征

3.3 强降雨对伊宁市洪灾影响

3.4 强降雨未来趋势预测

4 结 论