读词读画面品词品意蕴

2018-11-16李文泉

李文泉

《渔歌子》是唐代诗人张志和的一首词。张志和既是诗人,又是画家,因此他写的诗词总是充满画意诗情,《渔歌子》也是如此。教师在教这首词时,可以引导学生通过对词句的理解来想象画面,品味作者所要表达的思想感情。

对于四年级的学生来说,他们已经接触过词,对词的表达形式有所了解。所以本课教学设想如下。

一、自读《渔歌子》,进行诗词对比和词语教学

教师课前导入:“今天我们要一起来学习一首古诗词——《渔歌子》。”接着多媒体出示《渔歌子》全词:“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”

请学生自由读一遍后提问:“同学们,你认为这是一首诗还是一首词?”要求学生说出:(1)这是一首词。因为通常诗每句的字数一样,句式有严格的要求,而词的句子有长短,所以它是一首词。(2)词,也叫长短句。《渔歌子》跟之前学过的《忆江南》是一样的。(3)诗是有题目的,词是有词牌名的。“渔歌子”是词牌名,而不是题目。

在此基础上,教师可以做补充:诗受句式和字数的限制,有时会给情感表达带来一定的束缚,于是古代文人就用词的形式来表达思想感情。词,其实是按照一定的曲调填写的,更接近于音乐。词的每个句子可以有字数变化,吟诵起来会更自由洒脱,也更富有节奏感,所以也更容易表达不同的情感。

接着,教师让学生再次自由朗读全词,要求读通句子,读出节奏,理解生字新词。读三遍后进行字词的教学。这首词中要学的字词主要有:白鹭、鳜鱼、箬笠、蓑衣。重点学习“箬笠”和“蓑衣”。由于这两件物品离学生的现实生活太远了,所以教师可以通过图示来教学,让学生知道它们的形状作用和两者之间的区别,以加深理解,同时也要进行字形的分析:“箬、笠”为什么都是“竹字头”?“蓑”字为什么是“草字头”?让学生通过分析记住这几个字的意义和写法,并做到会读会写。

之后,再让学生读全词,要求读出节奏,读出理解。教师可以用带读的形式进行指导,使其从节奏到语调都达到一定的要求。

二、抓住“不须归”,进行读词读画面的教学

在学生通读全词后,教师提出问题:“为什么说‘斜风细雨不须归?” 要求学生结合前面对词句的理解來回答。

教师可以先指导学生理解“不须归”是什么意思。学生不难理解“不须归”就是“不想归”,或是“不须回去”。教师再问:“作者为什么‘不须归呢?”让学生再次回顾前面的词句进行理解。学生就会这样进行解读:(1)因为只是“斜风细雨”,而自己穿着蓑衣,戴着箬笠,这样的小雨不用回家;(2)自己还没有钓到肥美的鳜鱼,所以还不想回家;(3)因为作者流连于这样美好的山水景致里,所以不想回家。

这时,教师就可以进行过渡设问:“是的,作者‘不须归的原因大家分析得很对,但你们觉得最重要的原因是什么呢?”引导学生体会主要是因为作者流连于西塞山前那秀美的风光而不想回家。

教师还可以进一步提示:“作者张志和既是一位诗人,也是一位画家,他的诗词往往是‘诗画合一的。他的好朋友颜真卿这样评价他写的词:‘画中有词,词中有画。这首词当然也是符合张志和‘诗画合一这一特点的代表作,现在我们再来读读这首词,看看你从词中读到了怎样美好的画面。”

教师可以设计以下作业,让学生自读后完成。

《渔歌子》是一首“画中有词,词中有画”的词。

我从词句“___________________”中读到了一幅_________________的画面。

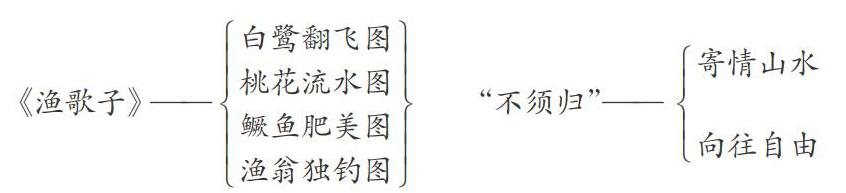

完成作业后,通过交流,学生从词句中不难读出:从“西塞山前白鹭飞”中,能读出“白鹭翻飞图”;从“桃花流水鳜鱼肥”中,能读出“鳜鱼肥美图”或“桃花流水图”;从“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归”中,可以读出“渔翁独钓图”或“斜风细雨图”。以上内容在学生讨论交流和教师引导中被完善,并板书。

这时,教师进一步追问:“在这一幅幅画面中,你看到了哪些景物、颜色和景致呢?”

可分步进行引导。

a.看到了哪些景物?

——山水、白鹭、桃花、鳜鱼、人物、斜风、细雨。

b.看到了哪些颜色?

——苍翠、绿色、白色、粉色、青色。

c.看到了哪些景致?

——动静有致:动的有“白鹭翻飞”“桃花流水”“鳜鱼游玩”“斜风细雨”;静的有“青山绿水”“独钓渔翁”。

在这一过程中,教师不难让学生根据整首词的意象,想象出一幅“戴青笠披绿蓑的渔翁在春色如画的西塞山前雨中独钓”的图画来。

这一环节要求学生通过对词句的理解描绘出一幅幅图卷,让画面富有情境感,并在想象中读懂词意,使枯燥的理解变得有趣味,有依托。这样“变教为学”的形式让学习变得轻松,而且学生印象深刻。

三、深究“不须归”,进行品词品意蕴的教学

教师引导学生:“刚才,我们通过讨论知道‘不须归的主要原因是作者被美景所吸引。你们再想想,还有没有别的原因使作者‘不须归呢?”

这时,教师可出示作者简介。

张志和,唐代诗人,字子同,号玄真子。祖籍浙江金华。张志和3岁就能读书,6岁做文章,16岁明经及第,先后任翰林待诏、左金吾卫录事参军、南浦县尉等职。后有感于宦海风波和人生无常,在母亲和妻子相继故去的情况下,弃官弃家,浪迹江湖。隐居于太湖流域的东西苕溪一带,扁舟垂纶,浮三江,泛五湖,渔樵为乐,自称为“烟波钓徒”。

“从这个介绍中,我们可以看出作者张志和是一个什么样的人?”学生会从所给的资料中收集信息来回答:(1)是一个自幼聪明过人的人;(2)是一个少年得志、官运亨通的人,后来却有感于宦海风波和人生无常而弃官弃家;(3)是一个隐居山野、浪迹天涯的人;(4)是一个追求自由的人。

此时教师可补充:“是的,在古时候,由于人生遇到挫折,或是官运受阻,许多人都会隐居山野,过上与世无争的生活。张志和也是如此。由此可见,他是否仅仅因为西塞山前的景色太美而‘不须归呢?”

这时学生就会回答:“不是。是因为他浪迹天涯,对各处的山水都情有独钟。从‘扁舟垂纶,浮三江,泛五湖,渔樵为乐,自称为‘烟波钓徒中可以看出。”

“也就是说,作者‘不须归并不仅仅因为西塞山的美景。凡是山村湖边都是他乐于栖身的地方。这说明作者什么样的心态?”教师让学生去体会:他因为人生不顺利,所以寄情于山水之间。

这时,教师可以再次引导学生想象,由于作者的人生起落,在西塞山前这么美好的景色下,他“斜风细雨不须归”的根本原因还可能是什么。学生会明白作者其实是在逃避现实,不想再回到从前的生活中,也说明作者有追求和向往自由的想法。

教師可以及时总结:“其实,这‘不须归也反映了作者厌世的心态,不想再进入官场争斗和世事难料的现实生活,表达了作者‘寄情山水,向往自由的思想情感。”并完成以下板书。

之后,教师让学生再次朗读这首词,要求读出感情,体会作者当时的心境。

至此,教师可以进一步深化古诗词的朗读教学:“其实,当时作者写词就是为了吟唱,以表达自己的思想情感。那么古人是怎么吟唱的?”教师可以学古人进行吟唱,也可以通过播放名人的吟唱录音,让学生感受古诗词吟唱的魅力。

最后,教师要求学生:“请大家记熟这首词,回家后把张志和的故事讲给家人听,给他们吟诵这首词。”

四、拓展《渔歌子》,进行课外延伸阅读的教学

“自从张志和写了这首《渔歌子》后,‘渔歌子便成了一种词牌名,也就是说,张志和是‘渔歌子这一词牌名的创始人。许多后人也依据张志和的调式创作了一系列以‘渔歌子为词牌名的词。”

“如五代时的南唐后主李煜就写过多首,这里推荐一首,请大家读一读。”教师出示整首词。

《渔歌子·浪花有意千里雪》

浪花有意千里雪,桃花无言一队春。

一壶酒,一竿身,快活如侬有几人?

学生朗读。教师做简单讲解。

“又如当代诗人李少白也写有一首,我们来欣赏一下。”出示整首词。

《渔歌子·鸿鹄》

鸿鹄展翅欲高飞,万里迢迢头不回。

春风伴,彩云追。浩瀚长空不须归。

朗读后,教师让学生说说以“渔歌子”为词牌名的词有什么特点,体会“渔歌子”的写作特色。

“张志和写了这首词,不但首创了‘渔歌子的词牌名,而且他的词句也颇得后人的称颂。如宋代著名文学家苏东坡也曾十分推崇这首词,他曾以张志和的《渔歌子》为基础,改写了这么一首词。”教师出示整首词。

《浣溪沙·渔父》

苏轼

西塞山前白鹭飞,

散花洲外片帆微。

桃花流水鳜鱼肥。

自庇一身青箬笠,

相随到处绿蓑衣。

斜风细雨不须归。

教师有感情地朗读一遍,让学生看看这首诗的写作内容有什么特别之处,体会像苏东坡这样有才华的文学泰斗都这么追捧这首词,可见《渔歌子》对后人的影响。

最后,教师请学生拿起笔,把张志和的这首词工工整整地抄写一遍,写在纸上的同时,把它记在心里。

(浙江省绍兴市柯桥区中国轻纺城小学 312007)