爱是失去:“认知场景”视角下《安娜贝尔·李》中爱伦·坡的诗歌美学

2018-11-12陈美青北京航空航天大学北京100191

⊙陈美青 [北京航空航天大学,北京 100191]

《安娜贝尔·李》是爱伦·坡的诗歌代表作之一,历经一百多年岁月的冲洗,欣赏者和研究者从未放弃过对它的热情,或是感动于其的主题美,或是陶醉于其的音韵美,或是沉醉于其的意象美。辜鸿铭先生就曾给予过很高的评价,他认为美国无诗,只有《安娜贝尔·李》称得上是诗。爱伦·坡对诗歌的理解、诗歌的创作拥有独到的见解,这些思想体现在他的两篇文章中:《诗歌原理》 (The Poetic Principle)和《创作哲学》 (The Philosophy of Composition),若将其精髓囊括为一个字,那便是“美”,显然,这份“美”的传递是成功的。本文采用“认知场景”的方法来解析读者在阅读此诗时的认知过程和结果,并以此来照应和剖析作者的创作意图和理念,最终得出新的主题阐释。

一、认知诗学与“认知场景”

要解释“认知场景”恐怕还要从认知诗学(cognitive poetics)的相关内容说起。认知诗学是20世纪末兴起的一门新的交叉学科,有人称这是继“语言学转向 ”的又一次转向——“认知革命”。认知诗学是一种将认知科学,尤其是认知心理学和认知语言学应用在文学文本解读上的新的思考文学的方式以及文学批评方法。在文学阅读的过程中,自然会涉及此三者:作者 —文本— 读者,之前的种种批评方法纷纷侧重于三个方面的一面,而认知诗学可以不局限在任何一个方面,无论是侧重作者还是偏向读者的理解,认知诗学都能够提供一种方式来探讨,并且可以研究这些不同的理解在文本中是如何体现的。所以从这个角度来看,认知诗学并不是一个侧重点的转换,而是一个对整个文学阅读过程的根本性的重新评估。Peter Stockwell 在《认知诗学导论》开篇第一句说道:“认知诗学谈的就是文学阅读。”“文学阅读”在这里并不是单纯的“阅读,文学”,而是当我们阅读的时候,我们去思考我们在做什么,去反思,去理解,这时我们的关注点就不再是文本或者读者,而是读者在阅读过程中,文本对其产生的心理影响以及认知过程,简单来说,认知诗学要研究的就是文本与读者间的互动:读者在阅读文本过程中,经历了怎样的认知和心理过程才得到了对于文本的解读。而读者的认知和心理过程的语境或者说背景,很大程度上基于人类每天的经历实践和植根于我们认知世界的认知方式中。这就涉及不同的研究方法和目的,本文借鉴的是“认知场景”(cognitive scenario)理论,Gerard Steen将其运用在爱情诗中,意图探讨读者在理解爱情诗时所需要用到的知识结构的本质。他的观点是,读者为了理解文本,必须要启用动态的认知结构,即“场景”(scenario)。Steen发明了一个这样的结构模型并运用到理解爱情诗的分析中,《安娜贝尔·李》正是一首爱情诗,下面将具体阐述将这个场景模型应用到此诗的过程和结果。

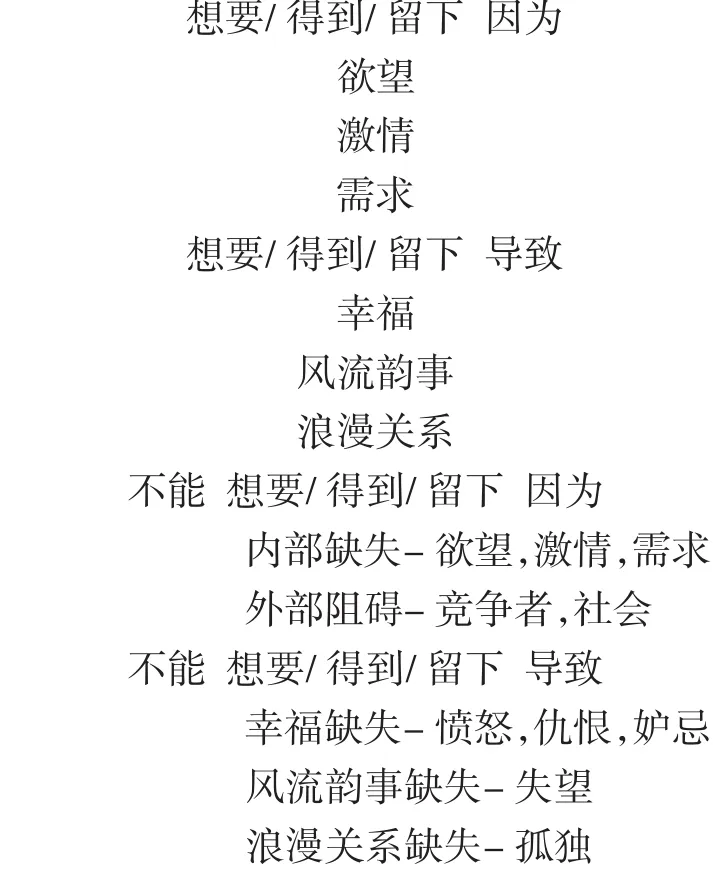

Gerard Steen想说明的问题其实很简单,即当我们阅读和理解爱情诗时,我们需要调用已有的有关于“爱情故事”(love stories)的知识,也就是我们从爱情诗中可读出的是爱情故事。虽然爱情诗有千千万万首,我们有关于“爱情故事”的储备也种类繁多,各不相同,但是在这表面的繁杂背后,有一些持久不变的有关于爱的知识,Steen就是要基于此建立认知模型(即“认知场景”,或此情境下“爱情场景”也可),然后将模型应用于考察在阅读“爱情故事”时的可能认知效果。有关于“爱情故事”或“爱”的知识以及“场景”,仍需做进一步解释。首先,我们如何理解爱?爱在我们的了解中是怎样的?单纯看爱这个概念,它有别于其他的情感,例如恨、愁、怒,而和其他的概念相连,比如欲望、激情、幸福、嫉妒等,这便产生了一系列围绕爱建构的概念结构,不过这样的概念结构只存在于静态层面,如果要以更动态多变的角度来看待爱的话,就要用“场景”。“‘场景’是由一系列行动概念组成的复杂概念结构,这些行动要在反复出现的情况中进行,并带有某种目的。”在Steen看来,“爱情场景”体现在人们之间爱情关系的三个阶段:想要(want)—得到 (get) — 留下(keep), 所以他提出了最基本的“爱情场景”结构:

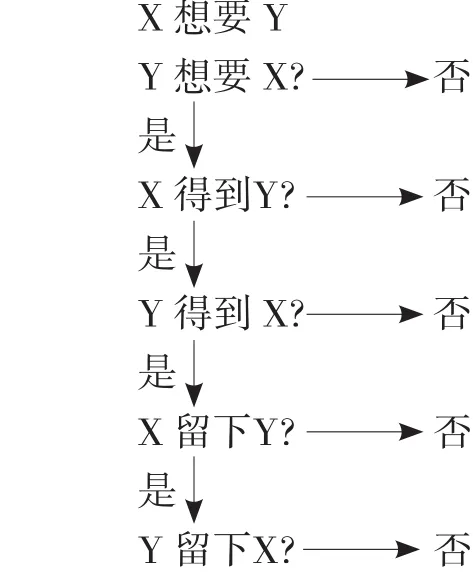

模型1:

我们可以明显看出其中的因果关系,这也就引出了模型的进一步发展,显示出动机和结果。

模型2:

这两个模型基本上就能用来解释大部分的“爱情故事”了。有一点值得注意,这些模型并不是唯一或者固定不变的,只是Steen提出的可作为我们用于认知诗学进行研究的一个开端。

二、“认知场景”在《安娜贝尔·李》中的应用过程

下面就将此种方法灵活地应用于本文要讨论的诗歌《安娜贝尔·李》中,来解析我们的认知是如何运用已有的“爱情场景”而从一首爱情诗中读出“爱情故事”的。

第一诗节:1和2句,过去式,时间是很多年前,地点是在大海边的王国里,所以是作者在追忆某件事。很多年前的事会让我们想到那时候作者还很年轻,“王国”令我们想到王子和公主,所以推测有可能是一个爱情故事。3和4句,一个姑娘的名字出现,并且就是诗歌的题目,所以推测很有可能就是女主人公,而且作者用到“maiden”一词,除了少女、姑娘的含义,也可理解为暗含处女的意思,体现出她的纯洁。5和6句,体现了女主人公对“我”的想法,她想爱“我”以及被“我”爱,于是就确定了“爱情场景”的第一步:X想要Y,而且体现出作者即是诗歌的男主人公,推测下文讲述的是他们之间的故事。第二诗节:1和2句,作者用“孩子”(child),表明二人年纪都很小。3和4句,确认了“爱情场景”的第二步、第三步、第四步:Y想要X,并且他们互相得到了彼此,因为作者明确地写道“我们以超越爱的爱相爱”。5和6句,六翼天使在基督教中是最高级别的天使,是天使之首炽天使,爱和想象力的精灵,对炽爱产生共鸣,再一次突显他们爱的非凡和炽热,连“天上的六翼天使”都会妒忌。第三诗节:1和2句,作者提到了“原因”,也就是六翼天使的妒忌导致了什么事情。3和4句,原来是作者深爱的人夜间受了风寒,结合着上句,作者竟然把原因怪罪在天使身上。生病如此平常自然的事情,作者偏偏要怪罪于“神力”,可见作者很多年过后直至今天仍然不愿接受现实,而且敢于怪罪代表了神圣与爱的六翼天使,更加说明在作者心中,他与安娜贝尔·李的爱超越一切。5和6句,故事情节继续,女主人公的亲属将她从他身边带走。“出身高贵的亲属”暗示出他与安娜贝尔·李的身份地位差距,她高他低,所以可以推测是一个平民穷小子和贵族富家女的爱情故事。二人被分开,从物理层面来说,可以确认“爱情场景”的下一阶段:X与Y互相由于外在阻碍——疾病以及被带走而不能留住彼此。但是心理层面还是可以确认他们是爱着彼此。7和8句,“墓穴”一词显示安娜贝尔·李已经因病去世了,所以最终确认X与Y因一方的去世没能留住彼此,此“爱情故事”到此终结。第四诗节:内容上整体与前面的内容重复,重点在强调女主人公的死因,仍然在抱怨是天使的妒忌使黑夜云间的冷风杀死了他的心上人。括号里面的内容“正如所有人知道的那样”体现作者在寻求认同,仿佛别人认同了就会使他好过一点。听起来就像作者在多年以后想起往事仍然难以释怀,所以一遍又一遍地念叨。第五诗节:1—3句,作者又一次强调与安娜贝尔·李之间的爱的强烈,这一次不是跟“神力”较量,而是跟凡间的爱情相比较,无论是“更年长的人”,还是“更聪明的人”的爱情都无法比拟。4—7句,由于佳人已逝,肉体的凡间的爱已经不复存在,所以上升到精神层面。作者仍然在强调他与安娜贝尔·李的密不可分,无论是“天使”,还是“鬼蜮”,即便肉体消逝,但是灵魂永存,不可分离。第六诗节:现在时时态把我们从过去拉到了现在。1—4句,作者寄情于自然,将他们的爱和他的思念寄托于至美永恒的月亮和星星,月亮带给他有关安娜贝尔·李的美梦,星星让他看见她美丽的双眸。5—8句,作者叙述他的行为,他夜里到她海边的坟墓,躺在她身旁。作者称她为“我的生命”和“我的新娘”,分别体现出安娜贝尔·李对于作者来说就是一切,是最重要的,她在作者心中永远是最美丽的样子,正如“新娘”是一个女人最美丽时的样子。

《安娜贝尔·李》不仅是一首叙事诗,其中也夹杂了议论抒情部分,以上的分析既包括对于前半部分 “爱情故事”的解读,也包括后面的分析。在此我们来整理一下透过认知模型分析得出的这个“爱情故事”:很多很多年前,在海边的一个王国,一位名叫安娜贝尔·李的少女和“我”深深地爱着彼此,虽然“我们”年纪尚幼,但是“我们”的爱甚至超越爱情本身,连六翼天使都会妒忌。也正是如此,一阵夜间的晚风吹到了安娜贝尔·李,她出身高贵的家人从“我”身边带走了她。后来她死了,埋在了海边的坟冢里。很多读者在阅读完这个“爱情故事”之后,不禁为作者深情的爱而动容,或沉醉于其中的美感。邓萍说:“此诗亦不是一首单纯的悼妻之作,而是集中反映了坡短暂的一生之中对爱的追求,对美的执着以及对逝去的所爱之人的深深悼念之情。”李向梅说:“《安娜贝尔·李》寄托了作者对亡者的一片深情……感情更真挚、深刻……整首诗的基调凄美、哀怨……这是诗人对唯美的解释……”朱君梅说:“《安娜贝尔·李》以死亡为主旨,作者始终以悲伤情调,给人‘心灵的颤抖’,以期达到他预设的 ‘超凡之美’的效果。”刘殊说:“在《安娜贝尔·李》一诗中,作者没有用到微笑、拥抱、亲吻,但是读者可以真切地感受到坡与妻子间浪漫、永恒的爱。”《拿骚文学杂志》上的一个评论者如此评论:“即便不了解作者的写作背景,《安娜贝尔·李》的感染力也能打动最为铁石心肠的人。”A.J. Faust, Jr评论说:《安娜贝尔·李》是一首饱含深情的诗……(展示了)夫妻间最深厚的情谊。在《格林厄姆杂志》上的一篇无名文章尤为赞赏道:“这首诗有着甜蜜而轻柔的悲伤……微妙又感人的优雅……明显地从一颗寡欲烦乱的灵魂的无助和沮丧中显现出来。”总结起来,读者读出了爱情、死亡、悲伤、悼念、美。以上谈完读者与文本的互动,接下来再谈一下与作者创作意图的照应。

三、爱伦·坡的美学理念

爱伦·坡的创作理论和思想主旨体现在他的两篇文章中:《诗歌原理》 (The Poetic Principle)和《创作哲学》 (The Philosophy of Composition)。在《诗歌原理》中,他明确提出:“诗的本源就是人类对超凡之美的渴望。”什么是美?什么是超凡之美?坡将美区别于理解力和道德感,说美感是“人类心灵深处的天性”,美感使我们从万事万物中体会到愉悦,但是美中之美并不在于这些事物的再现,而在于令人类望尘莫及的“人类的不朽”,来自于对“天国之美”(the glories beyond the grave)的追求和渴望。在对美的凝视中,我们感到愉悦,得到灵魂升华的激动,而这就是诗情,在诗情的启迪下,我们的心灵才能够最大限度地接近创造超凡之美的目标。坡同时点明“爱情——那个真正的、神圣的厄洛斯,那个区别于维纳斯的乌拉尼亚①——才无疑是所有诗歌主题中最纯粹、最理想的主题”。由以上分析不难看出,坡的诗歌创作理念的核心就是创造“美”,而且是“超凡之美”,这种美存在于爱情主题中,存在于天国之美中,存在于《安娜贝尔·李》中。《创作原理》一文主要是坡在叙述其名作《乌鸦》的创作过程和思路,讲解他对诗歌的设计以及达到自己预设效果的过程,这就涉及坡的另一个创作要点—— 诗歌效果 (poetical effect)。坡不仅注重实践自己的创作哲学,更善于将理念与读者的阅读心理有机结合起来。(朱振武)Robert Hough 甚至认为坡是文学史上“第一位直接关注读者反应的美国作家”。《诗歌原理》中就曾提道:“关于何为真正的诗……需要借助一些可在诗人心中唤起真正的诗歌效果的普通要素”以及“有常识者认定一篇诗作最好是根据它造成的影响(impression)或产生的效果(effect)”。很明显,坡提倡在创作之前就要考虑到诗歌会产生的“诗歌效果”。他在创作《乌鸦》时就是这样做的:“接下来我所考虑的是选择一种影响,或是效果来传达(My next thought concerned the choice of an impression, or effect, to be conveyed)。”把美作为诗的领域的爱伦·坡又提出,展示美的情调应该是悲(sadness)的,因为美一旦达到极致,就会使人们怆然涕下,因而悲郁(melancholy)才是最适合的情调。而最为悲郁的主题莫过于死亡(death)了,如果再加上点诗意,佳人之死最适合不过。以上便是爱伦·坡的创作哲学和对诗歌的认识,他想要达到的效果是让读者感受到美,而这种美是悲郁的,有关死亡,有关一个佳人的死亡,在死亡中会闪现那种人类追求的不朽和天国之美——超凡之美,如此,就能完成“美”的传递。

四、总结

由此,借由文本,爱伦·坡继读者与文本互动之后,完成了读者与作者的互动。读者,也就是我们,在诗中读到了一个凄美的“爱情故事”:一个美丽姑娘的死亡宣告了一段永恒爱情佳话的结束,虽然已经时隔多年,但是作者仍然难以忘怀,而且直至今日仍然在悼念。我们为这样坚固的爱情感动,为作者的深情感染,但是笔者在这里想要提出的是,“美女之死”并不是本诗的主题,更不是读者为之怆然泪下的原因,“爱”才是。因为这份爱的经久不衰、与日月同辉,因为曾经爱的深切而如今形单影只却仍在歌颂这份不朽的爱情,在这份真正的爱、纯洁的爱、永久的爱面前,我们感动,我们的灵魂仿佛受到升华,我们穿越时空和生死瞥见了那一抹“超凡之爱”的光辉。同时,爱伦·坡为我们关于“爱”的认知理解增添了新概念,那就是“爱是失去”,《安娜贝尔·李》这个“爱情故事”因失去而酿成爱之悲剧,因失去而超越世俗胜过天神,因失去而刻骨铭心,因失去而永垂不朽,一切因失去而起,因失去而美。

① 厄洛斯:希腊神话中爱情的化身;乌拉尼亚和维纳斯:希腊神话把爱之女神一分为二,乌拉尼亚司崇高理想爱情,维纳斯司世俗爱情。