有关心理治疗中的安慰剂作用

2018-11-09李春波朱智佩

李春波 ,朱智佩

1 引言

随着心理科学的发展,心理治疗的类别和方法愈加众多起来,包括精神分析治疗、行为治疗、认知行为治疗、辨证行为治疗、人际关系心理治疗和正念治疗等。而且,不同心理治疗方法的“门槛”高低不同,有的通过短期培训和实践会较快掌握,有的则需要通过较长时间学习和实践方能达到要求(如精神分析治疗等)。不少临床研究者和心理学家,也试图通过临床试验或者基础研究证实或者寻找心理治疗及其相关技术中的有效成分。

2 安慰剂

从心理治疗的效果大小到其“治疗成分”,一直是应用心理学研究领域的热点。在以往心理治疗成分研究的Meta分析中,提出有待检验的治疗成分有:认知重建、放松技巧、情绪表达训练、社会支持、情感探索和行为激活等(Ahn &Wampold, 2001; Bell, Marcus, & Goodlad, 2013)。然而,有一些成分也被认为不属于特定的心理治疗内容,但这类成分或内容也有着一定疗效(Ahn &Wampold, 2001; Kirsch, 2005; Gaab, Locher, & Blease,2018; Weisz, Jensen-Doss, & Hawley, 2006),在随机对照研究中,常被称为心理安慰剂(psychological placebo)或心理治疗安慰剂(Zhu et al., 2014)。但也有学者不赞同这种说法,认为在心理治疗随机对照研究,心理安慰剂的方法学和概念都存在着瑕疵(Button & Munafo, 2015; Kirsch, 2005)。

安慰剂一词早期来自拉丁语placere“to please”(使高兴、使愉悦)或者 “I will please”(我将高兴)。在常规药物研究中,安慰剂一般指没有特定生理反应的无害物质或者指任何“无效”的治疗。安慰剂通常制成与对照组药物类似的片剂或注射剂(所谓的双模拟药物,外观、色泽和气味等完全一致,非知情者分辨不出来);广义的安慰剂不仅包括无药理活性的物质,还包括处理外的诸如视觉、听觉、触觉、味觉、语言、环境因素、外科操作和治疗过程等(朱智佩, 李春波, 2014)。与安慰剂效应相反的是非“安慰”剂效应或反安慰剂效应(nocebo effect),约四分之一接受安慰剂药物的患者主动报告不良反应,常是一般症状主诉(如注意力难以集中,恶心,疲劳等)。简单来说,心理治疗中安慰剂的来源有四个方面:治疗者、来访者、治疗关系和设置(张莹, 黄希庭, 2008;Blasini, Peiris, Wright, & Colloca, 2018)。对治疗改变影响最有力的是治疗师的态度,尤其是治疗互动中的反应方式;来访者对心理治疗的愿望和期待是治疗有效的重要因素之一;治疗关系特点或治疗同盟建立直接影响着治疗效果(包括安慰剂效果)(朱智佩, 李春波, 2014; 胡契, 2006; Blasini,Peiris, Wright, & Colloca, 2018)。Kirsch从反应预期理论来讨论心理治疗中的安慰剂概念,认为所有心理治疗可作为安慰剂,因为它们的效应都是通过心理调节产生的(Kirsch, 2005)。Lambert认为心理治疗中的安慰剂概念最能解释心理治疗结果的是“共同因素”(Lambert, 2005)。“共同因素”是指对特定理论取向的心理治疗核心技术(认知矫正、行为强化、防御机制等)来说是附带的、次要的,如治疗设置、治疗师资质和治疗关系等,对绝大多数心理治疗而言是一组共有的普遍要素,如,在实施治疗时的医患关系、接受帮助的期望、被治愈的希望或信念等(Bootzin & Bailey, 2005; Wampold, Minami,Tierney, Baskin, & Bhati, 2005)。

3 安慰剂效应的产生

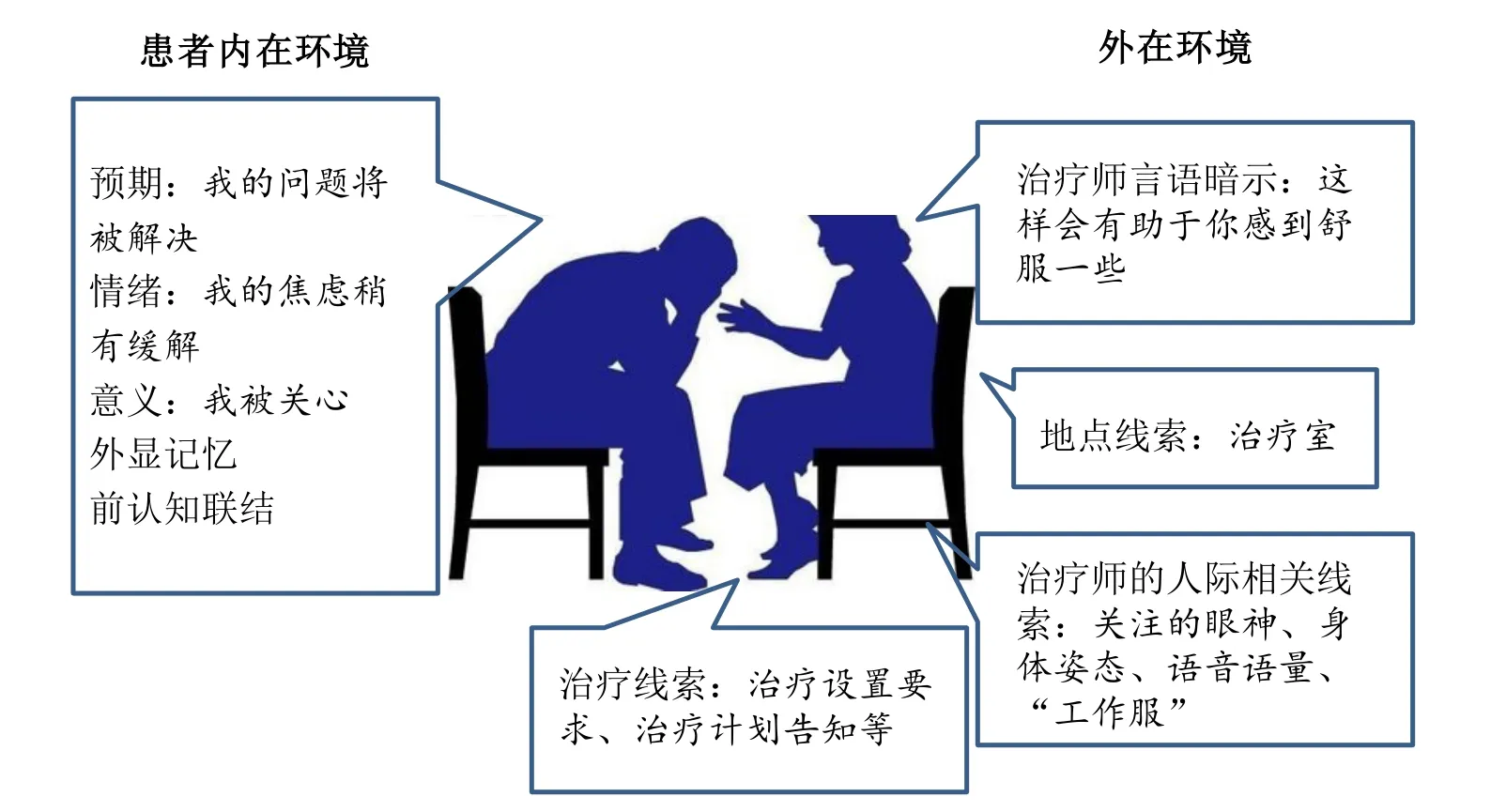

在心理治疗中,心理因素对疾病过程(尤其在诊治中)的影响可表现为治疗学上的安慰剂效应。医生的表情、态度、威望、情感回应,患者的期望、“治疗”关系及环境等,都构成了安慰剂或特定干预产生效果的基础。安慰剂效应不仅仅意味着一个假干预的局限性效果,更是指在在治疗框架及内容背景下(图1),病人-医生关系中的非特异性效果,包括注意、人文关怀、期望模式、焦虑和自我意识(王雪敏, 黄守坚,1996; Wager & Atlas, 2015)。

图1 心理治疗的背景内容(改编自:Wager & Atlas, 2015)

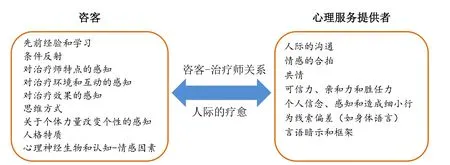

图2 心理安慰剂的来源:患医(咨客-治疗师)关系(参考:Blasini, Peiris, Wright, & Colloca, 2018)

安慰剂效应及非安慰剂效应的产生,来自患医(咨客-治疗师)关系及互动,心理治疗同盟的建立,也是心理治疗特定成分对患者产生疗效的关键,可通过积极稳固的治疗联盟来激发安慰剂效应(Blasini, Peiris,Wright, & Colloca, 2018; Wager & Atlas, 2015)。以病人为中心的人际关系过程为人际疗愈的发生奠定了基础,积极地调整可能影响病人健康和临床结果的期望(图2)。

近年来随着认知神经科学与脑影像技术的发展,在安慰剂社会生物学机制探索方面取得不少进展,越来越多的证据表明安慰剂效应存在着复杂的神经基础(Blasini, Peiris, Wright, & Colloca, 2018; Wager & Atlas,2015)。近期国内研究团队使用功能性近红光谱技术来探索心理咨询师和来访者之间大脑同步性的神经活动研究,为从脑同步角度探索咨访关系,甚至预测可能的咨询效果提供了未来的研究方向(Zhang, Meng, Hou, Pan, & Hu, 2018)。

4 总结

心理治疗的效果,取决于多个方面,其中心理安慰剂也起着相当重要的作用。安慰剂效应是有意无意地让患者建立起“我将得到有效治疗,我将被治愈”的信念、愿望、情感,治疗师是安慰剂效应的重要核心,善于和充分使用安慰剂效应,应该是临床从业人员的一项基本功(朱智佩, 李春波, 2014)。同时,研发简单易行的心理治疗方法甚至安慰剂心理治疗方法,不仅仅在精神卫生服务机构,更可以在各级综合卫生服务机构广泛应用,也是今后可以探索的一个重要方向(师彬彬,朱智佩, 蒋江灵, 李春波, 2017; 朱智佩, 张丽, 李伟,张少伟, 李春波, 2015)。