莲鹤方壶的南渡北归

2018-11-08马萧林

┃马萧林

壶是古代青铜酒具的一种,也是青铜礼器的重要种类之一,自商代就已有之,主要盛行于春秋战国时期。《诗经》中曾有“清酒百壶”的记载,所指的便是这类器物。其造型多种多样,有方壶、扁壶、圆壶、瓠形壶等。出自于新郑李家楼郑公大墓的两件莲鹤方壶,其中一件通高125.6厘米,藏于故宫博物院,另一件通高117厘米,由河南博物院馆藏。

收藏于河南博物院的莲鹤方壶,装饰异常瑰丽繁复,风格集奇诡与清新于一身,可谓春秋时期青铜艺术的代表之作。如此一件巧夺天工的青铜器出自何处?抗战时期国宝如何逃脱劫掠?流传过程中都发生了哪些故事?河南博物院院长马萧林为我们讲述莲鹤方壶跌宕起伏、南渡北归的传奇经历。

1923年,河南省新郑县南门外的李家楼,历时40天的发掘终于结束,共出土百余件大型青铜礼乐器以及陶瓷器、玉器、骨器等,而其中最为耀眼的就是春秋青铜莲鹤方壶。

惊人发现 妥善保管

莲鹤方壶不仅纹饰细腻新颖,而且结构复杂、铸造精美,堪称春秋时期青铜工艺的典范之作。器身上下装饰了各种纹样以及附加的配件,设计极其复杂:最上面的壶盖由10组双层并列的青铜莲花瓣构成,每一片莲瓣还是镂空的形式;壶身上的纹饰制作为浅浮雕工艺,并且还装饰了阴线镂刻的龙、凤、虎等纹饰。在莲鹤方壶的整个装饰工艺中采用了圆雕、浅浮雕、细刻、焊接等多种技法。

莲鹤方壶精湛的工艺,反映了春秋大变革时期的时代风貌,同时也展现了春秋时期郑国工业科技水平特别是青铜铸造水平在当时独领风骚的一面。

这批新郑青铜器出土后,立即在全国引起广泛关注。北洋军政府教育部历史博物馆、北京大学等单位纷纷要求收藏这批文物,而作为出土地的河南地方则占有地利与人和的优势。经上下共同努力,这批文物终于在1923年10月17日运送到当时的河南省城开封,交由河南古物保存所收藏。

文物运到开封后,著名金石学家罗振玉推荐山东的两位技师将破碎的大部分铜器进行了修复。以后来的河南博物馆馆长关百益先生为代表的一批专家学者,对这批文物进行了初步研究和著录,出版了四部有关专著和图录,一时名声大振,时人称之为“新郑彝器”。

1927年,河南博物馆筹备委员会成立。1930年,河南博物馆接收了包括莲鹤方壶在内的新郑大墓出土文物,它们也成为河南博物馆的首批藏品,开启了河南文物事业的先路,以致文博界都有这样一个共识——先有新郑大墓,后有河南博物馆。

颠沛流离 双壶离散

莲鹤方壶共有一对两件。如今一件收藏于河南博物院,另一件收藏于北京故宫博物院。两件文物的分离过程写满了中华儿女抗击侵华日军的悲怆故事。

1937年7月7日,“卢沟桥事变”爆发,日本军国主义发动了全面侵华战争,华北各地相继沦陷,河南博物馆接到河南省政府要求保护博物馆珍品的密令。

接到密令之后,河南博物馆立即开始研究迁移地点,然后组织人员加紧准备工作、选取馆藏的国宝级文物,但如此珍贵的文物转移到哪里最安全呢?经过一番研究商议,大家一致认为,武汉是最保险也最合适的地方。

经河南省政府同意,河南博物馆精心挑选了包括新郑彝器在内的部分馆藏文物,分装68箱,共重30吨,紧急运往武汉,暂存在法租界。

国宝莲鹤方壶南渡武汉-宜昌-重庆示意图

位于开封的河南博物院前身——河南博物馆

1938年夏天,武汉突降暴雨,存放文物的库房进水,再加上日军的空袭,工作人员只好把更为重要的文物存放进美国花旗银行的金库里,其中就包括莲鹤方壶。

1938年6月,日军占领安庆——安庆作战拉开了武汉会战的序幕,河南博物馆深感武汉已不再安全。1938年9月,几经商议,河南省政府决定将暂存在武汉的这批文物运往重庆。在硝烟烽火中,这批文物离开了武汉。

这批文物离开武汉后首先抵达宜昌,却面临大批滞留人员和货物。前有三峡天险,后有日寇追兵,工作人员心急如焚,只能加紧协调。终于,背负国之重器的轮船经历一路险象环生,历经波折抵达重庆。抗战期间,河南省存渝古物一直存放于中央大学位于重庆的校舍内。中央大学校长曾向河南博物馆声明,河南省存渝古物“将与本校财产同等看待”。

1945年抗日战争终于以胜利结束,但内战烽烟又起。铁路中断,交通阻隔,河南存渝古物一直没有回归的机会。

1949年11月,在重庆被攻克的前两日,国民党政府下令把河南博物馆文物全部运往台湾,但是迅速发展的战局打破了这个计划。最终,只有部分文物被运往台湾,另一部分包括莲鹤方壶在内的文物来不及运走,被留在了重庆。河南博物馆南迁的馆藏文物历经传奇般的颠沛流离,从此离散海峡两岸。

1950年,河南省文物保管委员会代表会同中央文化部代表共赴重庆,接收河南博物馆存渝古物。文化部挑取其中新郑、辉县两地出土的青铜器51件调往北京,后分别为北京故宫博物院和中国历史博物馆收藏。

至此,莲鹤方壶中的一件被调往北京,保存在北京故宫博物院,另外一件则被运回河南,入藏河南博物馆。

墓主身份揭秘

以莲鹤方壶为代表的新郑彝器,虽然是有组织的发掘,但还不是真正意义上的科学考古发掘,所以当年发掘时的地层关系并不明确。又因棺内仅存几块骨骸,墓主人葬式也不得而知。

1923年,新郑李家楼郑公大墓发掘现场

新郑大墓部分出土器物

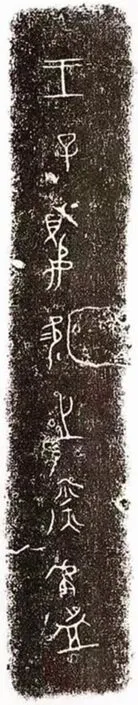

王子婴次炉铭文拓片

新郑大墓出土器物中可用于断代研究的铭文资料极少,只有一件青铜炉上铸有七个字的铭文,据考证为“王子婴次之燎炉”。关于铭文中的“王子婴次”,学界主要有两种不同的观点,由此推测的时间也相差了约100年。

如何进一步确定这批器物的年代,成了学术界早期研究的难题。到了20世纪60年代,随着各地考古工作的开展,学者们从器群的组合、形制、花纹等诸多特征进行比较研究,均认为新郑大墓铜器群的相对年代为春秋中期偏晚。

莲鹤方壶所出的新郑,在春秋时期是郑国的国都。经过考证,学术界一致认为,新郑李家楼大墓的国别当属郑国。

通过对墓葬的时代、族属和规格的分析,考古学家得出一个初步结论:1923年新郑李家楼大墓的墓主人是——春秋中期偏晚阶段郑国的国君,目前比较接近正确的结论应该是:新郑大墓的墓主人有郑成公和郑简公两种可能,其年代上限不早于公元前571年,下限不晚于公元前530年。

1923年新郑大墓发掘之时,由于缺乏考古知识,没有记录墓葬的地层关系、随葬器物所在的位置。

1966年,为了弄清楚当年李家楼发掘郑公大墓的性质,河南省文物考古研究所对原址进行了发掘清理。墓葬的形制大致与记载相符,只是墓穴的尺寸比当初记载小了很多。

另外,为了彻底弄清楚这一带的情况,考古人员对这片区域进行了全面的钻探,共1900平方米的范围内,探出墓葬12座、古井2眼、夯土基址5处等,由此足以证明1923年发现的大墓并不是孤单的一座,而是处于古墓群之中。

虽然莲鹤方壶至今已有2000多年的历史,但有关莲与鹤的传说从未间断。如今,饱经沧桑的莲鹤方壶被妥善珍藏于河南博物院展柜中,静静诉说着春秋时代的人文景象,以及当时人们对生活的美好期望。