小麦不同穗位、花位的品质研究

2018-11-08李小利姜小苓胡喜贵茹振钢

李小利, 姜小苓, 李 淦, 胡喜贵, 茹振钢

(河南科技学院小麦中心/河南省高等学校作物分子育种重点开放实验室,河南新乡 453003)

小麦是我国的主要粮食作物之一,是为人体提供所需能量、蛋白质和膳食纤维的主要来源[1]。随着市场经济的发展,人民生活水平的提高,人们对小麦品质的要求也越来越高,小麦的品质也受到极大的关注[2]。蛋白质和淀粉是小麦的主要组成成分,淀粉约占成熟籽粒的65%,蛋白质约占 9%~14%。但小麦穗部的籽粒发育存在不均衡性,同穗籽粒所含物质由于穗位和花位不同而存在差异[3]。研究表明,小麦籽粒在发育过程中,由于维管束系统差异[4]及灌浆期光合作用产物就近运输[5]等因素影响,导致小麦穗部器官发育不均衡,小麦穗部粒数与粒质量的分布具有近中优势,即中部小穗粒数和粒质量都具有很大的产量优势[5-7]。同时,小麦不同穗位和不同花位的籽粒在发育过程中受到遗传特性、环境条件等因素的影响,使其结实性、千粒质量与蛋白质含量存在一定程度的差异[8-12]。就小麦而言,小麦粒位间N含量差异高于小麦穗间差异[13],将小穗分上、中、下3部分,一般不同穗位的同一花位籽粒间以下部穗位的蛋白质含量最高,中部穗位次之,上部穗位稍低[12]。大多小麦品种同一穗位不同花位间籽粒的蛋白质含量往往随着结实多少而有所不同,一般来说,在结实粒数大于3时,以第2粒位的蛋白质含量最高[9,12]。

前人关于不同穗位、花位对小麦品质影响的报道较多,但大多仅局限于蛋白质含量、淀粉含量、矿物质含量等方面,而关于面团粉质特性方面的研究报道较少。因此,以黄淮冬麦区的主导小麦品种为试验研究材料,研究分析了不同穗位和花位对小麦籽粒蛋白质含量、干湿面筋含量及面团粉质特性的影响,旨在明确小麦不同穗位和花位的品质差异,为优质高产小麦新品种的培育提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

本研究材料为强筋小麦品种郑麦379和郑麦366,中筋小麦品种百农矮抗58和豫麦49,弱筋小麦品系百农中大01。材料由河南科技学院小麦中心提供。

1.2 试验设计

试验于2013年10月在河南科技学院小麦中心试验田种植。播期为10月5日,每个试验材料种植6行,行长8 m,行距23 cm,播种深度3~4 cm,田间管理与大田管理一致。于成熟期(蜡熟末期)在每小区选取生长发育良好、长势一致的麦穗2 000穗。根据各品种平均结实小穗数,选择结实小穗数相同的样本,按上、中、下将穗粒位分开。不同穗位的划分:将小麦穗子整理,首先去掉顶端及下部的不孕小穗,再根据小穗数将穗子分为3段,顶端部分为上部籽粒,中间部分为中部籽粒,最下面部分为下部籽粒;不同粒位的划分:第1花位粒标记为P1,第2花位粒标记为P2,第3花位粒标记为P3,第4花位粒标记为P4。

1.3 面粉蛋白质含量测定

利用全自动凯氏定氮仪(UDK159,意大利VELP公司)测定面粉的含氮量,含氮量乘以5.7即为蛋白质含量。

1.4 面粉白度测定

利用数显白度仪(SBDY-1,上海悦丰仪器仪表有限公司生产)测定面粉R457白度。

1.5 粉质指标测定

利用粉质仪(820604,德国Brabender公司)测定面团的吸水率、形成时间和稳定时间等粉质参数。参照GB/T 5506. 1—2008“小麦和小麦粉 面筋含量 第1部分:手洗法测定湿面筋”的标准方法测定湿面筋含量[14],参照GB/T 5506. 3—2008“小麦和小麦粉 面筋含量 第3部分:烘箱干燥法测定干面筋”的标准方法测定干面筋含量[15]。

1.6 数据分析

利用DPS 7.05软件进行数据处理和差异显著性检验(LSD法,显著性水平设定为P=0.05)。

2 结果与分析

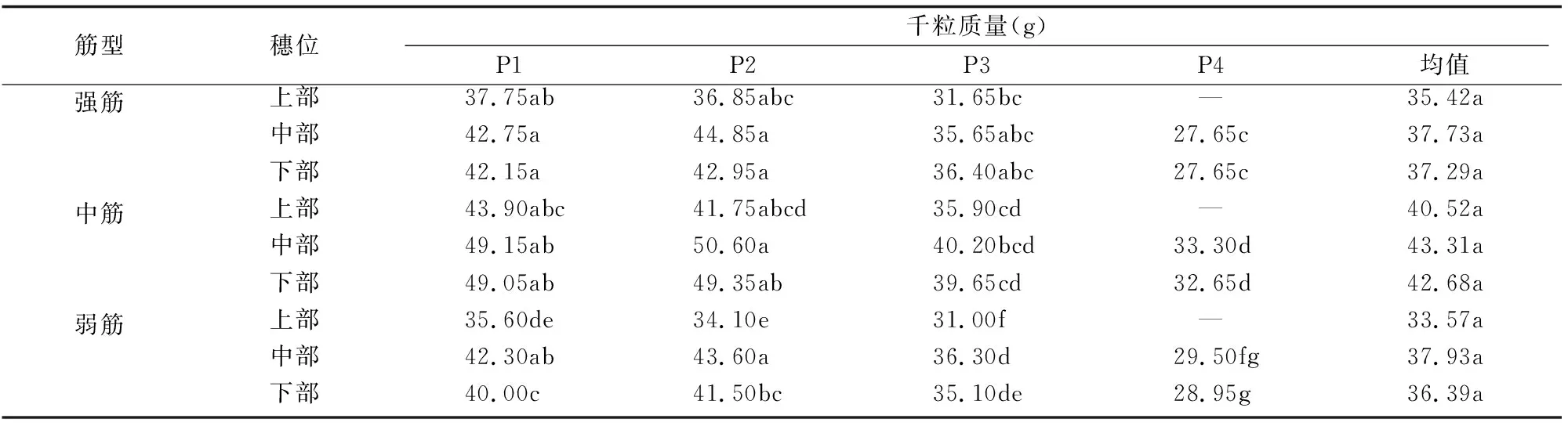

2.1 不同穗位、花位小麦千粒质量的变化规律

由表1可知,不同筋力小麦品种的千粒质量在不同穗位、花位均存在差异,且部分差异达到显著水平。强筋、中筋和弱筋小麦品种的千粒质量在不同穗位变化规律相同,均是中部>下部>上部,强筋、中筋小麦千粒质量在不同穗位间差异不显著,而弱筋表现差异显著。

对于不同筋力类型小麦品种,同一穗位不同花位的千粒质量不因筋力或品种不同而不同,而是表现出同一穗位不同花位之间的千粒质量变化规律完全相同。上部各花位之间,不同筋力类型小麦品种的千粒质量都是随着花位升高而呈现逐渐降低的趋势,即P1>P2>P3;强筋和中筋小麦上部穗位各花位之间籽粒千粒质量差异不显著,弱筋小麦部穗位各花位之间籽粒千粒质量第3花位与第1、第2花位差异达到显著水平。中部、下部各花位之间,不同筋力类型小麦品种的千粒质量都表现在第2花位最高,即P2>P1>P3>P4。说明小麦籽粒千粒质量在穗位中部和下部小穗花位的分布不是随花位的升高而降低的直线趋势,而是以第2花位为最高的一个单峰曲线,且部分花位籽粒千粒质量差异达到显著水平。

表1 小麦籽粒千粒质量的穗位、花位差异

注:同列数据后不同小写字母表示相同筋力小麦品种不同花位或不同穗位(加下划线)差异达到5%显著水平。下表同。

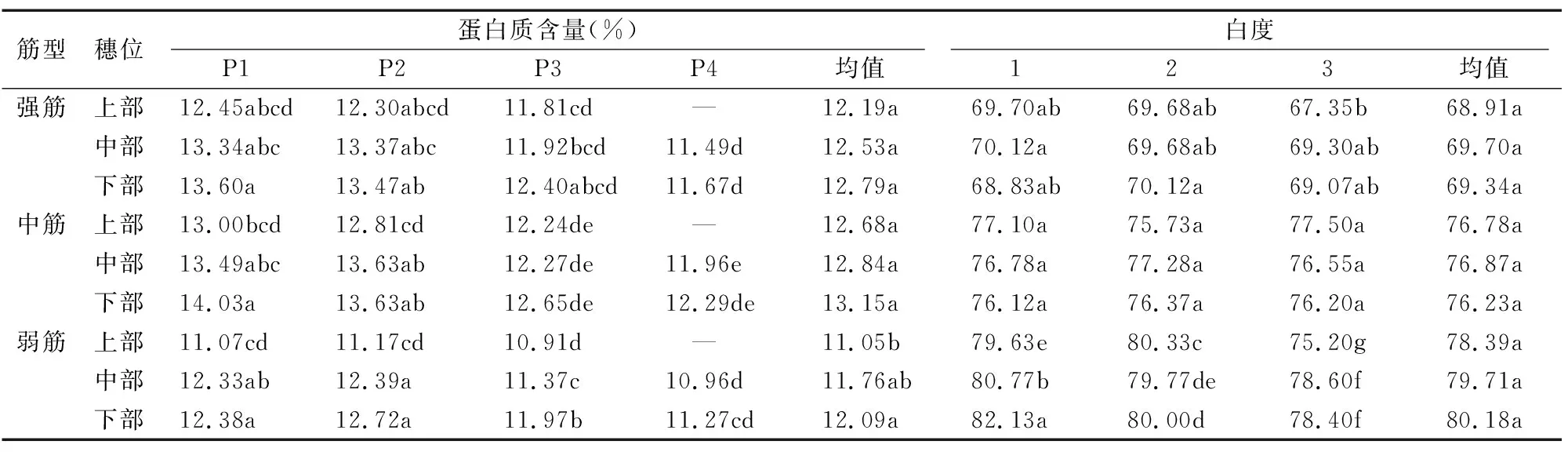

2.2 不同穗位、花位小麦蛋白质含量、白度的变化规律

由表2可以看出,不同筋力类型小麦品种随着穗位下降蛋白质含量有逐渐增大的变化趋势,但各种筋力小麦品种蛋白质含量差异都不显著。同一穗位不同花位籽粒的蛋白质含量因不同筋力类型而不尽相同。强筋和中筋类型小麦品种,上部和下部穗位不同花位之间籽粒蛋白质含量变化规律相同,即随着花位上升而呈现逐渐降低的变化规律,且部分花位之间籽粒蛋白质含量差异达到显著水平;中部穗位不同花位之间籽粒蛋白质含量呈现第2花位最高,即P2>P1>P3>P4,且部分花位籽粒蛋白质含量差异达到显著水平。弱筋小麦品种,上部、中部、下部的不同花位籽粒蛋白质含量变化规律相同,都表现在第2花位籽粒蛋白质含量最高,呈现P2>P1>P3>P4的变化规律,与强筋和中筋小麦品种中部不同花位之间的变化规律相同,且部分花位籽粒蛋白质含量差异达到显著水平。总体而言,不同筋力类型小麦品种第1花位(P1)、第2花位(P2)的蛋白质含量总体大于第3花位(P3)和第4花位(P4)。

不同筋力类型小麦品种的白度在不同穗位、花位变化无明显规律(表2)。不同穗位中强筋小麦和强筋小麦中部白度最高,上部、中部、下部的籽粒白度差异不显著;弱筋小麦品种的白度随着穗位下降呈现逐渐增大的变化规律,但各穗位籽粒白度差异不显著。不同筋力类型小麦品种的白度,在同一穗位不同花位之间以及同一花位不同穗位之间没有明显的变化规律, 强筋和弱筋小麦品种各花位籽粒白度部分差异达到显著水平,中筋小麦品种各花位籽粒白度差异不显著。

表2 小麦面粉白度、籽粒蛋白质含量的穗位、花位差异

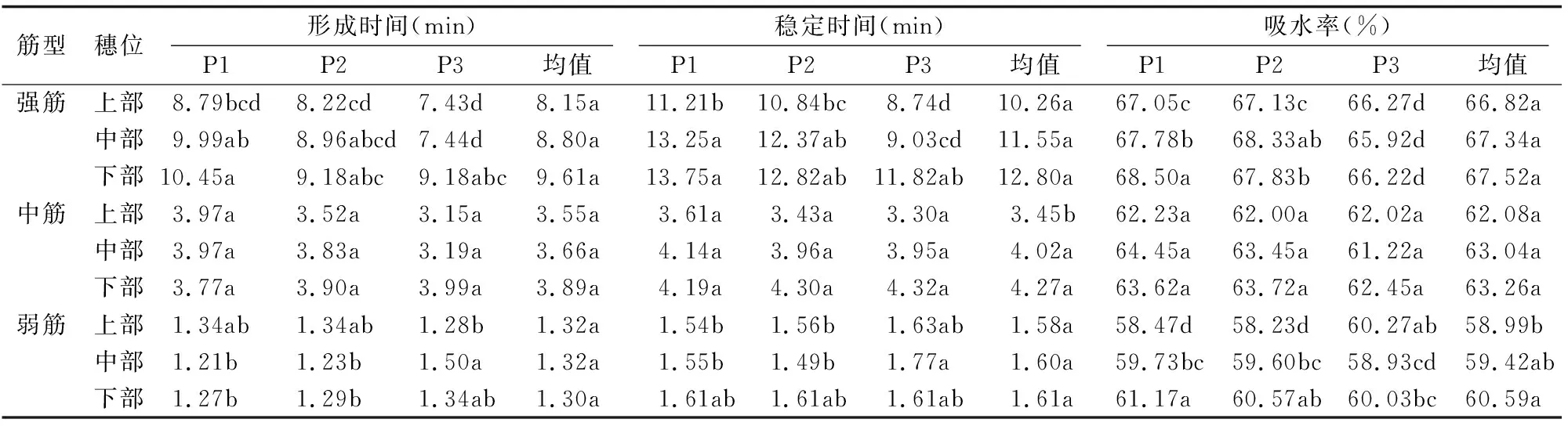

2.3 不同穗位、花位小麦粉质参数的变化规律

不同筋力类型小麦品种籽粒形成时间、稳定时间在不同穗位、花位有一定的变化规律(表3)。3种筋力类型的小麦品种籽粒稳定时间和强筋、中筋小麦品种不同穗位籽粒的形成时间,呈现随着穗位下降而延长的变化规律;弱筋小麦品种形成时间有随着穗位下降而缩短的变化趋势,其中上部和中部相同;但各穗位之间籽粒的形成时间、稳定时间差异不显著。在同一穗位不同花位,不同筋力类型小麦品种籽粒形成时间变化规律不尽相同,强筋、中筋小麦品种上部、中部穗位、弱筋小麦品种上部穗位籽粒的形成时间和强筋、中筋小麦品种籽粒稳定时间随着花位升高而缩短,且部分花位籽粒的形成时间、稳定时间差异达到显著水平;中筋小麦品种下部穗位、弱筋小麦品种中部、下部穗位形成时间和弱筋小麦品种上部穗位稳定时间随着花位升高而延长,且各个花位籽粒的形成时间差异显著。弱筋小麦品种中部和下部穗位不同花位籽粒稳定时间无明显变化规律,但不同花位籽粒之间部分差异达到显著水平。

不同筋力类型小麦品种籽粒的吸水率在不同穗位、花位有一定的变化规律(表3)。3种筋力类型小麦品种籽粒吸水率在不同穗位变化规律相同,随着穗位下降籽粒吸水率呈现逐渐增加的变化规律,即下部>中部>上部,但各穗位之间差异不显著;同一穗位不同花位,3种筋力类型小麦品种籽粒吸水率无明显变化规律,强筋和弱筋小麦品种各花位之间籽粒吸水率部分差异达到显著水平,中筋小麦品种各花位之间籽粒吸水率差异不显著。

表3 小麦面团粉质参数的穗位、花位差异

2.4 不同穗位、花位小麦面筋含量的变化规律

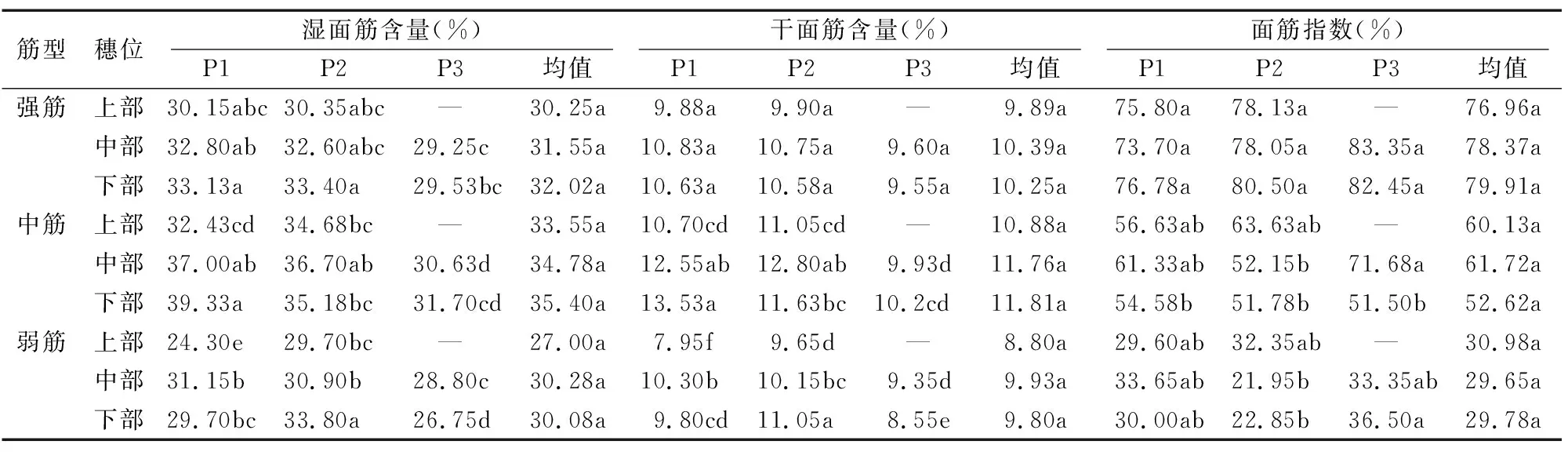

不同筋力类型小麦品种籽粒湿面筋含量在不同穗位、花位变化规律不尽相同(表4)。不同穗位籽粒的湿面筋强筋和中筋小麦品种与弱筋小麦品种变化规律不同,强筋小麦品种籽粒湿面筋含量和中筋小麦品种籽粒湿面筋含量、干面筋含量随着穗位下降呈现逐渐增大的变化规律,但各穗位籽粒之间含量差异不显著;弱筋小麦品种籽粒湿面筋含量和强筋、弱筋小麦品种籽粒干面筋含量中部穗位籽粒最高,即中部>下部>上部,但不同穗位之间籽粒湿面筋含量差异不显著。同一穗位不同花位籽粒湿面筋、干面筋含量没有明显的变化规律,但中筋小麦品种湿面筋含量有一定规律可循,中筋小麦品种籽粒湿面筋含量在穗位中部和下部随着花位升高呈现逐渐降低的变化规律;各个花位之间籽粒湿面筋、干面筋含量部分差异达到显著水平。总体而言,3种不同筋力小麦品种不同穗位籽粒干、湿面筋含量都是第1花位(P1)和第2花位(P2)高于第3花位(P3)。3种不同筋力小麦品种籽粒面筋指数在不同穗位、花位没有明显变化规律,不同穗位籽粒面筋指数差异不显著,同一穗位不同花位部分籽粒面筋指数差异达到显著水平。

表4 小麦干湿面筋及面筋指数的穗位、花位差异

3 讨论与结论

麦类作物不同部位籽粒的内含物与其花序、颖花的分化和发育及穗部维管束系统不同有关[16-17],而且还与内源激素水平[18]、灌浆进程[19]、籽粒胚乳细胞发育顺序[20],以及粒位间物质流多少与分配的生理性调节的显著不同[21]有关。同时小麦品质还受品种遗传特性、栽培措施和环境条件的影响[22-24]。

本研究表明,强筋、中筋和弱筋小麦品种的千粒质量在不同穗位变化规律相同,均是中部>下部>上部,但中部、下部、上部的千粒质量差异不显著;这与茹振刚等对6个强筋小麦品种研究,上、中、下3部分不同穗位同一花位间籽粒的千粒质量以中部为最高居多,没有显著性差异的结果[12]相同。不同筋力类型之间相同部位千粒质量相比较,中筋>强筋>弱筋。中部、下部各花位之间,不同筋力类型小麦品种的千粒质量都表现在第2花位最高,即P2>P1>P3>P4。上部各花位之间,不同筋力类型小麦品种的千粒质量都是随着花位升高而呈现逐渐降低的趋势,即P1>P2>P3;这与裴雪霞等的研究结果相同,他们研究认为从基部第2位小穗到第9位小穗,均表现为第2粒位>第1粒位>第3粒位,第10位小穗以上则第1粒位粒质量逐渐大于第2粒位,即第1粒位>第2粒位>第3粒位[25]。同时也与潘洁等的研究结果[26]相似。

小麦籽粒蛋白质含量及其组分对小麦品质影响较大,裴雪霞等认为,不同穗位籽粒蛋白质积累的顺序为中部粒>下部粒>上部粒[3];左毅等研究表明,中筋品种豫麦49同穗位蛋白质含量表现为中部>下部>上部[27]。本研究结果与之不一致,本研究认为不同筋力类型小麦品种的蛋白质含量在穗位上具有一致的变化趋势,即随着穗位下降蛋白质含量逐渐增大的变化趋势。但这一结果与另一些研究相一致,左毅等研究发现强筋、弱筋力类型小麦品种穗位差异表现为下部>中部>上部[27]。茹振钢等研究表明,强筋小麦品种的籽粒蛋白质含量下部>中部>上部[12]。研究结果充分说明了小麦品种下部及中部籽粒对提高蛋白质含量的作用较大。本研究还表明,强筋和中筋类型小麦品种上部和下部穗位不同花位之间籽粒蛋白质含量随着花位上升而呈现逐渐降低的变化规律,且部分花位之间籽粒蛋白质含量差异达到显著水平。茹振钢等认为蛋白质含量随着花位的升高而降低[12]。中部穗位不同花位之间籽粒蛋白质含量呈现第2花位最高,呈现这样的变化规律即P2>P1>P3。

本研究对不同筋力类型小麦品种千粒质量、蛋白质含量、湿面筋含量、干面筋含量在不同穗位、花位的变化规律,均表现出P1、P2高于P3、P4,同时千粒质量与蛋白质含量、湿面筋含量、干面筋含量均呈显著正相关关系,说明第1花位和第2花位籽粒对提高小麦品种品质有重要的作用。综上所述,无论是千粒质量、蛋白质含量还是干湿面筋含量大多是第1花位和第2花位籽粒含量高,并且高于第3花位和第4花位。因此,在小麦育种和栽培中,对于每小穗最多结实3粒籽粒的品种,应尽量减少小花位数,使每一小穗只结实2个籽粒,来降低不同粒位间籽粒千粒质量的差异,这样可以提高籽粒均匀度,增加千粒质量,更重要的是可以大大提高优质小麦籽粒品质的稳定性和一致性。因此,可以通过选育少花、穗长、小穗多的类型,实现小麦既高产又优质的育种目标。