中国驰名商标反淡化的实证分析和对策探究

2018-11-01杨夏青

杨夏青

(西北大学 法学院,陕西 西安 710127)

早在1993年,我国学者就已经开始探讨驰名商标的反淡化保护,但至今学术界和司法实务界对于我国商标法律制度中是否已引入反淡化制度仍未达成共识。以冯晓青教授为代表的肯定派认为,我国商标法和司法解释中都已经引入了反淡化制度,2001年《商标法》第13条第2款以及2009年《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第9条第2款对注册驰名商标提供的跨类保护正是基于反淡化理论的应用[1]19-25。而以学者杜颖为代表的否定派则认为,我国法律框架中并未引入反淡化制度,我国大多数学者之所以认为我国商标法律制度有淡化规范,是因为他们误读了商标淡化理论[2]44-54。还有部分学者仍对我国引入反淡化制度持反对态度,他们提出反淡化理论的引入必须与我国的经济发展水平相适应,而我国尚不具备实施反淡化制度的理论基础和现实基础,反淡化制度应当缓行[3]97-105。从司法实践来看,在中国裁判文书网以“驰名商标”和“淡化”为关键词进行搜索,自2015年每年案件量均高达150起,可见,驰名商标淡化问题不容忽视,亟待解决。

一、我国驰名商标反淡化制度存在的问题

我国法学界关于驰名商标淡化的讨论虽已有二十五年,但是学者们仍各执一词,因此驰名商标淡化可谓是一个陈旧而常新的话题。具体来看,我国法律和司法解释中虽已引入反淡化制度,但还存在以下问题:

首先,未明确驰名商标淡化行为的认定标准。目前,我国《商标法》以及《驰名商标认定和保护规定》中均未清晰界定“驰名商标淡化行为”,这无疑给法官造成可操作性障碍[4]34-36,45,导致同案不同判。例如,在“米其林集团总公司诉佛山市顺德区超洁金属制品有限公司”一案中,一审和二审法院均认为原告商标与被诉商标不构成近似,而再审法院则认为两商标相同元素较多,属于近似商标,且被诉商标的使用会间接导致原告商标显著性的减弱以及商誉的损害。同样,在“索菲亚家居股份有限公司与吕小林、尹丰荣的商标侵权案”中,一审法院与二审法院在淡化可能性上也发生分歧。可见,淡化行为认定标准不明确,司法审判就难以统一。

其次,未注册驰名商标不能享受反淡化保护。近年来,“酸酸乳”“中国好声音”“拉菲” “新华字典”等陆续被认定为未注册驰名商标,但是对于此类商标,我国只禁止在同类商品上的注册和使用,并未给予跨类的反淡化保护,固此类蕴含较高商誉且保护力较弱的未注册驰名商标渐渐成为“搭便车”[5]137-146的首选目标。然而,驰名商标的认定和跨类保护的根本因素在于商誉和影响力,并非注册与否,我国现行商标制度以未注册为由而否定未注册驰名商标获得反淡化保护的资格未免过于厚此薄彼[6]139-145。

再次,未完善驰名商标淡化行为人的法律责任。我国现行商标制度只规定淡化行为人“禁止使用”“撤销注册”被诉商标,并未要求其承担“惩罚性赔偿”以及“消除影响”的法律责任。此外,我国《商标法》规定同类侵权可能构成犯罪,但却未规定跨类侵权的淡化行为人的刑事责任,这不仅有轻重倒置之嫌,且会激励驰名商标淡化行为的发生。比如,在同类侵权案中,非法经营数额在3万元以上便可能构成“假冒注册商标罪”,但由于淡化行为人刑事责任规定的缺失,在“索菲亚家居股份有限公司与南阳市索菲亚集成吊顶有限公司”一案中,即使侵权人非法获利高达50万元以上,其相关责任人也无须承担任何刑事责任。

二、近五年我国驰名商标侵权案件的实证研究

笔者在中国裁判文书网以“驰名商标”“淡化”为关键词,并根据驰名商标的注册、案件的影响力以及所获得法律救济等因素抽取了2014年至2018年间各级人民法院共100份关于商标侵权案件的民事判决书。其中,判决书中虽使用“淡化”一词,但实为商标同类侵权案件的有69起,剩余31起为驰名商标的淡化案件,最终驰名商标权人成功获得反淡化保护的为23起。见表1。

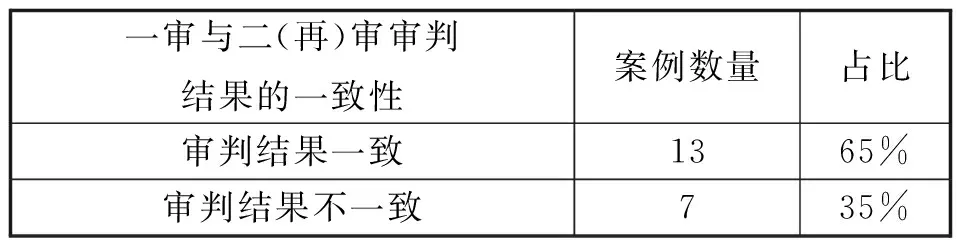

表1 上诉案件的审判结果

在这23起商标权人获得反淡化保护的案件中,当事人进行上诉的案件有20起。其中,一审结果与二审结果不一致的案件有7起,占比高达35%。同案不同处现象的频发,反映了我国亟待统一驰名商标淡化行为的认定标准,否则会激励驰名商标淡化侵权案的当事人积极寻求上诉,加剧司法紧张局面,造成司法资源浪费。见表2。

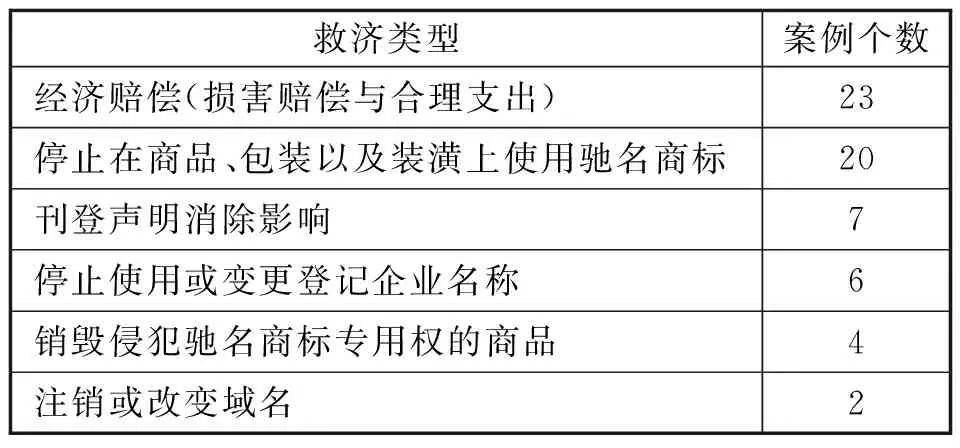

表2 商标权人获得的反淡化救济

由表2可知,经济赔偿和停止使用是最常见也最有效的救济方式,但商标权人获得的经济赔偿均为损害赔偿与合理支出,并未涉及惩罚性赔偿,如此并不能对淡化行为人起到有效的惩戒作用。此外,淡化行为本身侵害的就是驰名商标的商誉,而“刊登声明消除影响”无疑是向相关公众澄清真相,恢复其商誉的最有效方式之一,然而此救济方式未规定在我国《商标法》中,故其适用率并不高。对于刑事责任,笔者在中国裁判文书网以“驰名商标”“淡化”为关键词进行搜索,更无一例刑事案件。

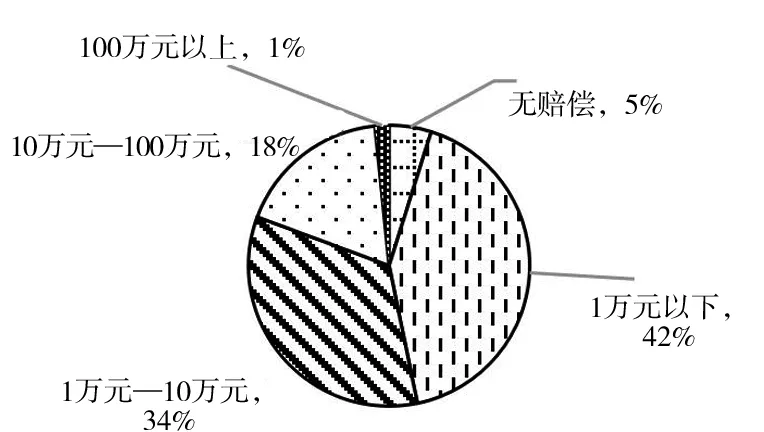

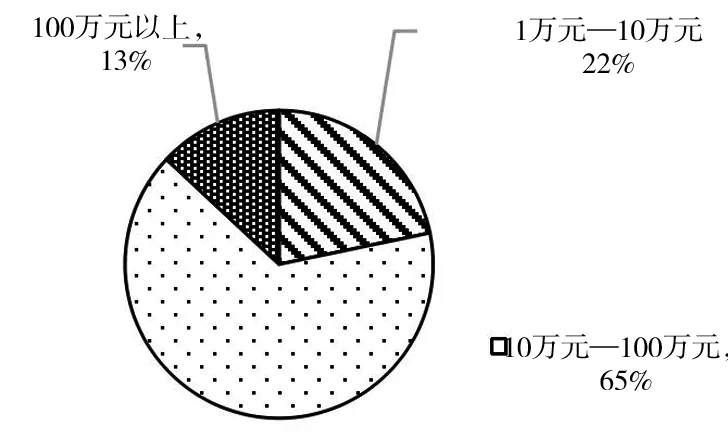

由图1 和图2 可看出,驰名商标同类侵权案的判赔额最大的区间是1万元以下,其次是1万元至10万元的区间,分别占驰名商标同类侵权案件的42%和34%。而驰名商标淡化案的判赔额集中区间为10万元至100万元,占比高达65%,并且不存在无赔偿和判赔额在1万元以下的小额赔偿案件。可见,驰名商标淡化案的判赔额普遍高于同类侵权案的判赔额。笔者认为,原因有二:第一,遭受淡化侵权的对象基本是全国驰名商标,此类商标知名度高,侵权人主观恶意度高,并且此类侵权一般经营规模较大。第二,淡化侵权是跨类侵权,商标权人进行跨类侵权举证成本高,为诉讼付出的合理费用通常也较高。故要求驰名商标淡化行为人承担更为严重的法律责任是无可厚非的。

图1 驰名商标一般侵权判赔

图2 驰名商标淡化案件判赔额

图1 和图2所统计的均为注册驰名商标侵权案的赔偿数额,而表3所研究的是4起备受关注的未注册驰名商标同类侵权案的赔偿数额。

表3 未注册驰名商标侵权案件的赔偿数额

分析可知,未注册驰名商标侵权案均为大额赔偿,其中新华字典案和拉菲案的判赔额更是在百万元以上,并不低于注册驰名商标同类侵权案和淡化案件的判赔额。虽然中国好声音案仍未审结,但从其5.1亿元的索赔额也能看出其商标价值量不容小觑。此外,从商标影响力来看,《新华字典》全球发行量共达5.67亿本,中国好声音的广告赞助高达5亿元,拉菲在中国已经成为富人身份的象征,而酸酸乳曾创造27亿元的年销量奇迹。这些商标已经为一般公众所知晓,即使其未注册,在不相同或不相类似的商品上使用也可能会导致其影响力和价值的减损。可见,无论是从商标本身的价值量还是反淡化所保护的商标影响力来看,未注册驰名商标均不逊色于注册驰名商标,拥有良好商业信誉的未注册驰名商标理应拥有反淡化保护的特权,未注册不应该成为其获得反淡化保护的障碍。

三、我国驰名商标法律反淡化保护的法律解决对策

虽然我国司法实践中已经开始重视反淡化理论的运用,但是在法律制度中的反淡化制度仍不完善。结合我国反淡化法律制度存在的具体问题,笔者提出如下建议:

首先,在法律制度中明确淡化行为认定标准。笔者认为,应将《商标法》第13条第3款修改为:“驰名商标淡化行为是指未经驰名商标权人许可,在不相同或者不相类似商品上使用与驰名商标相同或近似的文字或图形作为其商标、企业名称、商品名称、包装、装潢、营业招牌或网络域名,并可能损害驰名商标对其商品或服务的识别性和显著性的侵权行为。”只有明确淡化行为认定标准,才能统一司法实践,维护驰名商标权人的利益。

其次,明确为未注册驰名商标提供反淡化保护。除没有经过商标局审核之外,注册驰名商标与未注册驰名商标并没有实质性的不同,但由于我国商标制度是以注册原则为根基[7]115-127,那么未注册驰名商标不能获得与注册驰名商标一视同仁的反淡化保护。也就是说,《商标法》在赋予未注册驰名商标反淡化保护特权的同时应适当提高其适用标准,这样既合理地保护了未注册驰名商标,也最大限度地维持了我国商标法制度的根基。具体来看,可在“侵权人主观方面”和“存在损害后果的可能性”方面提出更高要求。比如,建议规定只有当淡化行为人具有恶意并且其行为确实损害了驰名商标的显著性时才能认定为侵犯了未注册驰名商标的专用权。

最后,完善淡化行为人的法律责任。第一,在《商标法》第60条增加一款以完善驰名商标权人的救济方式:“淡化行为人给驰名商标造成重大影响的,应在驰名商标人的要求下刊登声明,赔礼道歉,消除影响。”第二,由于驰名商标淡化的特殊性,应该在《商标法》63条中增加一款:“恶意淡化驰名商标,情节特别严重的,除了法定赔偿外,还应对驰名商标权人进行100万元以上的赔偿。”惩罚性赔偿的设立无疑提高了淡化行为人的违法成本,一旦赔偿数额远远超过其侵权所获利润,淡化行为人就可能会选择放弃实施[8]51-57。第三,在《商标法》第67条增加一款:“恶意淡化驰名商标,构成犯罪的,除赔偿被侵权人的损失外,依法追究刑事责任。”当淡化行为人有被追究刑事责任的风险时,才能对其起到更高的警示作用,规制其行为。

四、余论

我国法律框架中虽尚未构建完整的反淡化制度,但这一制度在我国司法实践中早已得到广泛适用,可见,完善我国驰名商标反淡化制度势在必行。但是基于法律的稳定性,进行《商标法》的修改可能并非是最明智的解决方案。此外,由于我国并没有完善的惩罚性赔偿制度,因此,是否可以针对淡化行为引入惩罚性赔偿制度还值得商榷。针对我国的反淡化制度,本研究只是起到抛砖引玉的作用,未来还需进一步深入的探究和完善。